меню содержание news248 news249 news250

меню содержание news248 news249 news250

Землю охлаждает Млечный Путь

|

Астрофизики вычислили причину самых глобальных потеплений на Земле. Она не зависит от процес-

сов происходящих непосредственно на нашей планете, а связана с интенсивностью космического излу-

чения на пути движения Солнечной системы по Галактике.

Датский ученый сумел найти связь между окаменелыми ракушками и тем, как наша Солнечная система

проходила сквозь спиральные рукава Млечного Пути.

В опубликованной в Astronomische Nachrichte работе доктор Хенрик Свенсмарк из Датского националь-

ного космического центра опирался на работы Иэна Вейзера из Университета Оттавы по изучению

колебаний климата за последние 600 миллионов лет.

Вейзер изучал содержание тяжелого кислорода О-18 в осадочных известковых породах, которые обра-

зовывались в течение миллионов лет из микроскопических окаменелостей. На основании колебаний

кривой содержания кислорода в зависимости от возраста осадочного слоя делались выводы о темпе-

ратуре океана в то время и климате на планете вообще.

Оказалось, что на графике температуры наблюдаются периоды похолоданий и потеплений – один раз

в 140 миллионов лет на планете теплело, а затем холодало. Кроме того, существуют периодичность в

менее глобальных климатических изменениях. Они происходят раз в 34 миллиона лет.

Свенсмарк установил, что глобальные похолодания совпадают с пересечением Солнцем спиральных

рукавов Галактики. По мнению датского ученого, это связано с большей насыщенностью рукавов кос-

мическими лучами, образующихся при взрывах Сверхновых звезд. Меньшие "ледниковые периоды"

связываются с пересечением Солнечной системы плоскости Галактики, также более насыщенной кос-

мическими лучами.

Траекторию Солнечной системы, движущейся со скоростью 18 километров в секунду по отношению к

спиральным рукавам Галактики, Свенсмарк сравнил с маршрутом дельфина, то заныривающего в море,

то выныривающего обратно.

Судя по всему, космические лучи играют несколько большую роль в климатообразовании, чем счита-

лось до сих пор. По мнению ученого, избыток их приводит к повышенной облачности, уменьшая, со-

ответственно, доступ солнечного света к поверхности Земли. Правда, механизм образования облаков

под действием космических лучей Свенсмарк не указал.

По данным Свенсмарка, последний раз сквозь рукав Млечного Пути мы прошли 34 миллиона лет на-

зад. Так что ближайшие 34 миллиона лет потепление в масштабах галактики нам не грозит. Да и ны-

нешнее Глобальное Потепление не слишком уж страшное в масштабах истории Земли: десятки милли-

онов лет назад в Антарктиде спокойно росли деревья. А в галактических масштабах оно и вовсе нич-

тожно.

Более пристальное изучение окаменелостей уже приводило ученых к неожиданным открытиям. На-

пример, изучая окаменелости криноидов ( морских лилий) – иглокожих морских организмов, живших

350 миллионов лет назад, в конце Миссисипского периода (нижнего карбона), – ученым впервые уда-

лось выявить органические остатки такого возраста.

Исследовательница изучила три окаменелости разных видов – два из штата Индиана и один из Швей-

царии – и в каждом из них обнаружила органику. Скелет криноидов очень пористый, и, окаменевая,

органика "замуровалась" в порах.

Химики классифицируют эти вещества как пигменты. Однако нет никакой гарантии, что эти вещества

служили морским лилиям именно в этом качестве. Как считают первооткрыватели, возможно, вещест-

ва еще и отпугивали хищников, ведь криноиды ведут сидячий образ жизни.

gazeta.ru/science/2006/11/15_a_1053373.shtml

ссылка по теме:

gazeta.ru/science/2007/01/09_a_1237984.shtml

Астрофизики вычислили причину самых глобальных потеплений на Земле. Она не зависит от процес-

сов происходящих непосредственно на нашей планете, а связана с интенсивностью космического излу-

чения на пути движения Солнечной системы по Галактике.

Датский ученый сумел найти связь между окаменелыми ракушками и тем, как наша Солнечная система

проходила сквозь спиральные рукава Млечного Пути.

В опубликованной в Astronomische Nachrichte работе доктор Хенрик Свенсмарк из Датского националь-

ного космического центра опирался на работы Иэна Вейзера из Университета Оттавы по изучению

колебаний климата за последние 600 миллионов лет.

Вейзер изучал содержание тяжелого кислорода О-18 в осадочных известковых породах, которые обра-

зовывались в течение миллионов лет из микроскопических окаменелостей. На основании колебаний

кривой содержания кислорода в зависимости от возраста осадочного слоя делались выводы о темпе-

ратуре океана в то время и климате на планете вообще.

Оказалось, что на графике температуры наблюдаются периоды похолоданий и потеплений – один раз

в 140 миллионов лет на планете теплело, а затем холодало. Кроме того, существуют периодичность в

менее глобальных климатических изменениях. Они происходят раз в 34 миллиона лет.

Свенсмарк установил, что глобальные похолодания совпадают с пересечением Солнцем спиральных

рукавов Галактики. По мнению датского ученого, это связано с большей насыщенностью рукавов кос-

мическими лучами, образующихся при взрывах Сверхновых звезд. Меньшие "ледниковые периоды"

связываются с пересечением Солнечной системы плоскости Галактики, также более насыщенной кос-

мическими лучами.

Траекторию Солнечной системы, движущейся со скоростью 18 километров в секунду по отношению к

спиральным рукавам Галактики, Свенсмарк сравнил с маршрутом дельфина, то заныривающего в море,

то выныривающего обратно.

Судя по всему, космические лучи играют несколько большую роль в климатообразовании, чем счита-

лось до сих пор. По мнению ученого, избыток их приводит к повышенной облачности, уменьшая, со-

ответственно, доступ солнечного света к поверхности Земли. Правда, механизм образования облаков

под действием космических лучей Свенсмарк не указал.

По данным Свенсмарка, последний раз сквозь рукав Млечного Пути мы прошли 34 миллиона лет на-

зад. Так что ближайшие 34 миллиона лет потепление в масштабах галактики нам не грозит. Да и ны-

нешнее Глобальное Потепление не слишком уж страшное в масштабах истории Земли: десятки милли-

онов лет назад в Антарктиде спокойно росли деревья. А в галактических масштабах оно и вовсе нич-

тожно.

Более пристальное изучение окаменелостей уже приводило ученых к неожиданным открытиям. На-

пример, изучая окаменелости криноидов ( морских лилий) – иглокожих морских организмов, живших

350 миллионов лет назад, в конце Миссисипского периода (нижнего карбона), – ученым впервые уда-

лось выявить органические остатки такого возраста.

Исследовательница изучила три окаменелости разных видов – два из штата Индиана и один из Швей-

царии – и в каждом из них обнаружила органику. Скелет криноидов очень пористый, и, окаменевая,

органика "замуровалась" в порах.

Химики классифицируют эти вещества как пигменты. Однако нет никакой гарантии, что эти вещества

служили морским лилиям именно в этом качестве. Как считают первооткрыватели, возможно, вещест-

ва еще и отпугивали хищников, ведь криноиды ведут сидячий образ жизни.

gazeta.ru/science/2006/11/15_a_1053373.shtml

ссылка по теме:

gazeta.ru/science/2007/01/09_a_1237984.shtml

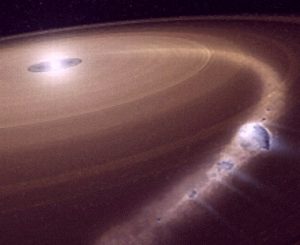

Примерно так может выглядеть

разрушение кометы или астероида

в гравитационном поле белого карлика

( иллюстрация NASA / JPL-Caltech ).

Соседний карлик показывает гибель Солнечной системы

|

Необычный космический объект – белый карлик с планетарным диском, в котором очень высоко со-

держание металлов, – был найден коллективом астрономов под руководством Бориса Гянсика ( Boris

T. Gansicke) из университета Уорика ( University of Warwick ). Кроме того, в статье, опубликованной в

Science и посвящённой открытию, учёные поведали, что наблюдаемый объект во многом предсказы-

вает, каким образом будет разрушаться и наша Солнечная система.

Британские астрофизики построили теоретическую модель будущего Солнечной системы на основе

данных наблюдения за звездой SDSS 1228+1040 из созвездия Девы, удаленной от нас на расстояние

463 световых лет (не так далеко по космическим меркам). По данным учёных, этот карлик имеет массу

около 0,77 солнечных (Ms) и представляет собой "остатки" звезды некогда в 4-5 превышавшей массу

Солнца. Когда в таких звёздах выгорает водород, они начинают увеличиваться в сотни и тысячи раз,

превращаясь при этом в так называемые красные гиганты, разрушая всё, что находится вокруг них. В

результате этого процесса внешняя оболочка со временем сбрасывается и рассеивается, после чего ос-

таётся плотное ядро - белый карлик, звезда с массой немногим меньше Солнца ( но по размерам с пла-

нету ). Судя по всему, именно это и происходило с SDSS 1228+1040. Самая странная особенность

открытия - это богатый металлами газопылевой диск, вращающий вокруг звезды на расстоянии всего

в 800 тысяч километров. По словам учёных, этот материал был привнесён в эту область уже после того,

как белый карлик сформировался. Скорее всего, это вещество появилось из астероида размером 50 ки-

лометров, выбитого с орбиты в результате какого-то межпланетного взаимодействия. Когда астеро-

ид подлетел близко, гравитация звезды его попросту раздробила на мелкие части, которые со временем

образовали осколочный диск. А так как белый карлик достаточно горячий, часть вещества из этого дис-

ка попросту испарилась в окружающее пространство. Использовав данные с нескольких телескопов и

проанализировав свечение, исходящее от "белого карлика", ученые обнаружили в его спектре следы

магния, железа и кальция, которые формируют околозвездный газообразный диск ( с температурой бо-

лее 5000°С).

Гянсик считает, что похожая судьба ожидает и нашу систему. В то время, когда Солнце будет красным

гигантом, его ядро разогреется и размер увеличится более чем в 100 раз. В результате внешние оболоч-

ки Солнца поглотят и постепенно испарят внутренние планеты - Меркурий, Венеру и, возможно Зем-

лю. По мере "разбухания" Солнце потеряет около половины своей массы, и его гравитация "отпустит"

внешние планеты и пояс астероидов на более далёкие орбиты. Когда после этого Солнце станет бе-

лым карликом, какой-нибудь объект из пояса астероидов может быть выбит со своей орбиты грави-

тацией Юпитера ( который существенно не пострадает ). Из-за этого он по вытянутой орбите может

направиться к Солнцу, где его ожидает судьба, что и астероид из системы SDSS 1228 +1040.

Бывшая массивная звезда разрушила вокруг себя планеты удаленные на значительные расстояния от

неё, но, как полагают ученые, - не все..

Таким образом система SDSS 1228+1040 содержит, по крайней мере, ещё одну достаточно массивную

планету, которая не видна для телескопов. А это, в свою очередь, говорит о том, что часть объектов в

той или иной планетарной системе могут уцелеть даже после взрыва массивной звезды.

Кстати, ранее ученые уже говорили о том, что у 10% белых карликов в спектре присутствуют металлы,

что также указывает на возможность существования вокруг них планетарных систем.

Необычный космический объект – белый карлик с планетарным диском, в котором очень высоко со-

держание металлов, – был найден коллективом астрономов под руководством Бориса Гянсика ( Boris

T. Gansicke) из университета Уорика ( University of Warwick ). Кроме того, в статье, опубликованной в

Science и посвящённой открытию, учёные поведали, что наблюдаемый объект во многом предсказы-

вает, каким образом будет разрушаться и наша Солнечная система.

Британские астрофизики построили теоретическую модель будущего Солнечной системы на основе

данных наблюдения за звездой SDSS 1228+1040 из созвездия Девы, удаленной от нас на расстояние

463 световых лет (не так далеко по космическим меркам). По данным учёных, этот карлик имеет массу

около 0,77 солнечных (Ms) и представляет собой "остатки" звезды некогда в 4-5 превышавшей массу

Солнца. Когда в таких звёздах выгорает водород, они начинают увеличиваться в сотни и тысячи раз,

превращаясь при этом в так называемые красные гиганты, разрушая всё, что находится вокруг них. В

результате этого процесса внешняя оболочка со временем сбрасывается и рассеивается, после чего ос-

таётся плотное ядро - белый карлик, звезда с массой немногим меньше Солнца ( но по размерам с пла-

нету ). Судя по всему, именно это и происходило с SDSS 1228+1040. Самая странная особенность

открытия - это богатый металлами газопылевой диск, вращающий вокруг звезды на расстоянии всего

в 800 тысяч километров. По словам учёных, этот материал был привнесён в эту область уже после того,

как белый карлик сформировался. Скорее всего, это вещество появилось из астероида размером 50 ки-

лометров, выбитого с орбиты в результате какого-то межпланетного взаимодействия. Когда астеро-

ид подлетел близко, гравитация звезды его попросту раздробила на мелкие части, которые со временем

образовали осколочный диск. А так как белый карлик достаточно горячий, часть вещества из этого дис-

ка попросту испарилась в окружающее пространство. Использовав данные с нескольких телескопов и

проанализировав свечение, исходящее от "белого карлика", ученые обнаружили в его спектре следы

магния, железа и кальция, которые формируют околозвездный газообразный диск ( с температурой бо-

лее 5000°С).

Гянсик считает, что похожая судьба ожидает и нашу систему. В то время, когда Солнце будет красным

гигантом, его ядро разогреется и размер увеличится более чем в 100 раз. В результате внешние оболоч-

ки Солнца поглотят и постепенно испарят внутренние планеты - Меркурий, Венеру и, возможно Зем-

лю. По мере "разбухания" Солнце потеряет около половины своей массы, и его гравитация "отпустит"

внешние планеты и пояс астероидов на более далёкие орбиты. Когда после этого Солнце станет бе-

лым карликом, какой-нибудь объект из пояса астероидов может быть выбит со своей орбиты грави-

тацией Юпитера ( который существенно не пострадает ). Из-за этого он по вытянутой орбите может

направиться к Солнцу, где его ожидает судьба, что и астероид из системы SDSS 1228 +1040.

Бывшая массивная звезда разрушила вокруг себя планеты удаленные на значительные расстояния от

неё, но, как полагают ученые, - не все..

Таким образом система SDSS 1228+1040 содержит, по крайней мере, ещё одну достаточно массивную

планету, которая не видна для телескопов. А это, в свою очередь, говорит о том, что часть объектов в

той или иной планетарной системе могут уцелеть даже после взрыва массивной звезды.

Кстати, ранее ученые уже говорили о том, что у 10% белых карликов в спектре присутствуют металлы,

что также указывает на возможность существования вокруг них планетарных систем.

Система SDSS 1228+1040 в представлении художника

"Это первое прямое свидетельство того, что "белые карлики" имеют вокруг себя астероиды, а сами ас-

тероиды являются частью планетарной системы", - отмечает Гэнсик. По его словам, открытие плане-

тарного материала, который движется вокруг мертвой звезды, фактически подтверждает имеющиеся

модели далекого будущего нашей планетной системы. Гянсик говорит, что произойдёт это ещё не

скоро - Солнечная система станет похожей на систему из созвездия Девы не раньше чем через 5-8

миллиардов лет. По крайней мере еще около 3 млрд. лет наша планетная система будет достаточно

благоприятной для жизни человека.

Также читайте о другой системе, похожим образом предсказавшей гибель Солнечной системы.

news.nationalgeographic.com/news/2006/12/061221

Система SDSS 1228+1040 в представлении художника

"Это первое прямое свидетельство того, что "белые карлики" имеют вокруг себя астероиды, а сами ас-

тероиды являются частью планетарной системы", - отмечает Гэнсик. По его словам, открытие плане-

тарного материала, который движется вокруг мертвой звезды, фактически подтверждает имеющиеся

модели далекого будущего нашей планетной системы. Гянсик говорит, что произойдёт это ещё не

скоро - Солнечная система станет похожей на систему из созвездия Девы не раньше чем через 5-8

миллиардов лет. По крайней мере еще около 3 млрд. лет наша планетная система будет достаточно

благоприятной для жизни человека.

Также читайте о другой системе, похожим образом предсказавшей гибель Солнечной системы.

news.nationalgeographic.com/news/2006/12/061221

Млечный Путь может не удержать Большое и Малое Магеллановы облака

|

БМО, для которого была построена трёхмерная модель движения

Два самых известных компаньона Млечного пути - Большое и Малое Магеллановы облака ( которые

видны только в южном полушарии Земли) - могут быть признаны вовсе не крупнейшими спутниками

нашей Галактики, а просто совершенно случайными "прохожими", оказавшимися поблизости в нашу

эпоху. В результате новых исследований выяснилось, что они движутся необычайно быстро, и Галак-

тика их просто не сможет удержать... Альтернатива же состоит в том, что количество темного вещест-

ва в Млечном пути должно вдвое превысить прежние оценки.

Американские астрономы из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра ( Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (штат Массачусетс) и Научного института космических теле-

скопов (Space Telescope Science Institute - STScI) в Балтиморе (штат Мэриленд) путем сравнения изобра-

жений, полученных космическим телескопом "Хаббл" (Hubble) на протяжении двух лет, постарались

как можно точнее измерить сдвиги Магеллановых облаков и вычислить таким образом их скорости.

Результаты были представлены на 209-й встрече Американского астрономического общества в Сиэтле

(American Astronomical Society national meeting in Seattle, 3-10 января 2007 г.).

Конечно, за два года галактики-компаньоны на фотоснимках сместились лишь на очень незначитель-

ное расстояние. Обнаружить эти сдвиги можно только после сложения каждой пары снимков и сличе-

ния положений фоновых квазаров - то есть ярких удаленных объектов ( ядер галактик, питаемых сверх-

массивными черными дырами, которые потребляют окружающий газ ), что находятся в миллиардах

световых лет от Земли. Астрономы использовали эту информацию, чтобы вычислить истинные ско-

рости "облаков" в трехмерном пространстве ( не ограничиваясь уже давно известными радиальными

скоростями). Полученные значения - 378 километров в секунду для Большого и 302 км/с для Малого

Магеллановых облаков соответственно.

Если бы эти две галактики находились на замкнутой орбите ( в чем и теперь убеждены многие астро-

номы), то значения их скоростей должны были получиться заметно меньшими - порядка 250 км/с.

"Я действительно не ожидала, что они движутся так быстро", - говорит один из авторов исследования

из CfA Нитья Колливаялил (Nitya Kallivayalil). Скорости Магеллановых облаков относительно друг дру-

га также удивительно высоки. Это может объяснить, почему они до сих пор не слились в одну-единст-

венную галактику.

Если Магеллановы облака никак не связаны с Млечным путем, то становится необъяснимым присутст-

вие так называемого Магелланова потока - то есть рукава из нейтрального водорода, который тянется

позади Магеллановой системы и завивается вокруг Галактики, занимая свыше четверти ночного неба.

"Поток подразумевает наличие связанной с ним орбиты", - считает Мартин Вайнберг (Martin Weinberg)

из Массачусетского университета (University of Massachusetts).

Альтернативное объяснение может состоять в том, что астрономы до сих пор неправильно оценивали

количество содержащегося в Млечном пути темного вещества - то есть его на самом деле гораздо боль-

ше, примерно в два раза. И еще одно - более замысловатое - объяснение: распределение темного ве-

щества в пределах Млечного пути в принципе может обладать ярко выраженной асимметрией, и тогда

Магеллановы облака просто "проваливаются" в локальные гравитационные возмущения.

Если же все подобные модели окажутся неудачными, то придется-таки выдать бывшим спутникам

"вольную", то есть признать, что они не являются спутниками нашей Галактики... В таком случае зем-

ным наблюдателям останется приблизительно 3 миллиарда лет на то, чтобы вдосталь налюбоваться

этими красочными пришельцами прежде, чем они скроются из вида.

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.116736.html

cfa.harvard.edu/press/pr0702.html

space.newscientist.com/article/dn10916-speeding-dwarfs-upset-galactic-family-picture.html

по теме:

Магеллановы соседи надуют суперпузырь и пролетят мимо

БМО, для которого была построена трёхмерная модель движения

Два самых известных компаньона Млечного пути - Большое и Малое Магеллановы облака ( которые

видны только в южном полушарии Земли) - могут быть признаны вовсе не крупнейшими спутниками

нашей Галактики, а просто совершенно случайными "прохожими", оказавшимися поблизости в нашу

эпоху. В результате новых исследований выяснилось, что они движутся необычайно быстро, и Галак-

тика их просто не сможет удержать... Альтернатива же состоит в том, что количество темного вещест-

ва в Млечном пути должно вдвое превысить прежние оценки.

Американские астрономы из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра ( Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (штат Массачусетс) и Научного института космических теле-

скопов (Space Telescope Science Institute - STScI) в Балтиморе (штат Мэриленд) путем сравнения изобра-

жений, полученных космическим телескопом "Хаббл" (Hubble) на протяжении двух лет, постарались

как можно точнее измерить сдвиги Магеллановых облаков и вычислить таким образом их скорости.

Результаты были представлены на 209-й встрече Американского астрономического общества в Сиэтле

(American Astronomical Society national meeting in Seattle, 3-10 января 2007 г.).

Конечно, за два года галактики-компаньоны на фотоснимках сместились лишь на очень незначитель-

ное расстояние. Обнаружить эти сдвиги можно только после сложения каждой пары снимков и сличе-

ния положений фоновых квазаров - то есть ярких удаленных объектов ( ядер галактик, питаемых сверх-

массивными черными дырами, которые потребляют окружающий газ ), что находятся в миллиардах

световых лет от Земли. Астрономы использовали эту информацию, чтобы вычислить истинные ско-

рости "облаков" в трехмерном пространстве ( не ограничиваясь уже давно известными радиальными

скоростями). Полученные значения - 378 километров в секунду для Большого и 302 км/с для Малого

Магеллановых облаков соответственно.

Если бы эти две галактики находились на замкнутой орбите ( в чем и теперь убеждены многие астро-

номы), то значения их скоростей должны были получиться заметно меньшими - порядка 250 км/с.

"Я действительно не ожидала, что они движутся так быстро", - говорит один из авторов исследования

из CfA Нитья Колливаялил (Nitya Kallivayalil). Скорости Магеллановых облаков относительно друг дру-

га также удивительно высоки. Это может объяснить, почему они до сих пор не слились в одну-единст-

венную галактику.

Если Магеллановы облака никак не связаны с Млечным путем, то становится необъяснимым присутст-

вие так называемого Магелланова потока - то есть рукава из нейтрального водорода, который тянется

позади Магеллановой системы и завивается вокруг Галактики, занимая свыше четверти ночного неба.

"Поток подразумевает наличие связанной с ним орбиты", - считает Мартин Вайнберг (Martin Weinberg)

из Массачусетского университета (University of Massachusetts).

Альтернативное объяснение может состоять в том, что астрономы до сих пор неправильно оценивали

количество содержащегося в Млечном пути темного вещества - то есть его на самом деле гораздо боль-

ше, примерно в два раза. И еще одно - более замысловатое - объяснение: распределение темного ве-

щества в пределах Млечного пути в принципе может обладать ярко выраженной асимметрией, и тогда

Магеллановы облака просто "проваливаются" в локальные гравитационные возмущения.

Если же все подобные модели окажутся неудачными, то придется-таки выдать бывшим спутникам

"вольную", то есть признать, что они не являются спутниками нашей Галактики... В таком случае зем-

ным наблюдателям останется приблизительно 3 миллиарда лет на то, чтобы вдосталь налюбоваться

этими красочными пришельцами прежде, чем они скроются из вида.

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.116736.html

cfa.harvard.edu/press/pr0702.html

space.newscientist.com/article/dn10916-speeding-dwarfs-upset-galactic-family-picture.html

по теме:

Магеллановы соседи надуют суперпузырь и пролетят мимо

membrana.ru/articles/global/2006/11/23/171900.html

space.com/scienceastronomy/070109_milkyway_fastclouds.html

меню содержание news248 news249 news250

Астрофизики вычислили причину самых глобальных потеплений на Земле. Она не зависит от процес- сов происходящих непосредственно на нашей планете, а связана с интенсивностью космического излу- чения на пути движения Солнечной системы по Галактике. Датский ученый сумел найти связь между окаменелыми ракушками и тем, как наша Солнечная система проходила сквозь спиральные рукава Млечного Пути. В опубликованной в Astronomische Nachrichte работе доктор Хенрик Свенсмарк из Датского националь- ного космического центра опирался на работы Иэна Вейзера из Университета Оттавы по изучению колебаний климата за последние 600 миллионов лет. Вейзер изучал содержание тяжелого кислорода О-18 в осадочных известковых породах, которые обра- зовывались в течение миллионов лет из микроскопических окаменелостей. На основании колебаний кривой содержания кислорода в зависимости от возраста осадочного слоя делались выводы о темпе- ратуре океана в то время и климате на планете вообще. Оказалось, что на графике температуры наблюдаются периоды похолоданий и потеплений – один раз в 140 миллионов лет на планете теплело, а затем холодало. Кроме того, существуют периодичность в менее глобальных климатических изменениях. Они происходят раз в 34 миллиона лет. Свенсмарк установил, что глобальные похолодания совпадают с пересечением Солнцем спиральных рукавов Галактики. По мнению датского ученого, это связано с большей насыщенностью рукавов кос- мическими лучами, образующихся при взрывах Сверхновых звезд. Меньшие "ледниковые периоды" связываются с пересечением Солнечной системы плоскости Галактики, также более насыщенной кос- мическими лучами. Траекторию Солнечной системы, движущейся со скоростью 18 километров в секунду по отношению к спиральным рукавам Галактики, Свенсмарк сравнил с маршрутом дельфина, то заныривающего в море, то выныривающего обратно. Судя по всему, космические лучи играют несколько большую роль в климатообразовании, чем счита- лось до сих пор. По мнению ученого, избыток их приводит к повышенной облачности, уменьшая, со- ответственно, доступ солнечного света к поверхности Земли. Правда, механизм образования облаков под действием космических лучей Свенсмарк не указал. По данным Свенсмарка, последний раз сквозь рукав Млечного Пути мы прошли 34 миллиона лет на- зад. Так что ближайшие 34 миллиона лет потепление в масштабах галактики нам не грозит. Да и ны- нешнее Глобальное Потепление не слишком уж страшное в масштабах истории Земли: десятки милли- онов лет назад в Антарктиде спокойно росли деревья. А в галактических масштабах оно и вовсе нич- тожно. Более пристальное изучение окаменелостей уже приводило ученых к неожиданным открытиям. На- пример, изучая окаменелости криноидов ( морских лилий) – иглокожих морских организмов, живших 350 миллионов лет назад, в конце Миссисипского периода (нижнего карбона), – ученым впервые уда- лось выявить органические остатки такого возраста. Исследовательница изучила три окаменелости разных видов – два из штата Индиана и один из Швей- царии – и в каждом из них обнаружила органику. Скелет криноидов очень пористый, и, окаменевая, органика "замуровалась" в порах. Химики классифицируют эти вещества как пигменты. Однако нет никакой гарантии, что эти вещества служили морским лилиям именно в этом качестве. Как считают первооткрыватели, возможно, вещест- ва еще и отпугивали хищников, ведь криноиды ведут сидячий образ жизни. gazeta.ru/science/2006/11/15_a_1053373.shtml ссылка по теме: gazeta.ru/science/2007/01/09_a_1237984.shtml

Необычный космический объект – белый карлик с планетарным диском, в котором очень высоко со- держание металлов, – был найден коллективом астрономов под руководством Бориса Гянсика ( Boris T. Gansicke) из университета Уорика ( University of Warwick ). Кроме того, в статье, опубликованной в Science и посвящённой открытию, учёные поведали, что наблюдаемый объект во многом предсказы- вает, каким образом будет разрушаться и наша Солнечная система. Британские астрофизики построили теоретическую модель будущего Солнечной системы на основе данных наблюдения за звездой SDSS 1228+1040 из созвездия Девы, удаленной от нас на расстояние 463 световых лет (не так далеко по космическим меркам). По данным учёных, этот карлик имеет массу около 0,77 солнечных (Ms) и представляет собой "остатки" звезды некогда в 4-5 превышавшей массу Солнца. Когда в таких звёздах выгорает водород, они начинают увеличиваться в сотни и тысячи раз, превращаясь при этом в так называемые красные гиганты, разрушая всё, что находится вокруг них. В результате этого процесса внешняя оболочка со временем сбрасывается и рассеивается, после чего ос- таётся плотное ядро - белый карлик, звезда с массой немногим меньше Солнца ( но по размерам с пла- нету ). Судя по всему, именно это и происходило с SDSS 1228+1040. Самая странная особенность открытия - это богатый металлами газопылевой диск, вращающий вокруг звезды на расстоянии всего в 800 тысяч километров. По словам учёных, этот материал был привнесён в эту область уже после того, как белый карлик сформировался. Скорее всего, это вещество появилось из астероида размером 50 ки- лометров, выбитого с орбиты в результате какого-то межпланетного взаимодействия. Когда астеро- ид подлетел близко, гравитация звезды его попросту раздробила на мелкие части, которые со временем образовали осколочный диск. А так как белый карлик достаточно горячий, часть вещества из этого дис- ка попросту испарилась в окружающее пространство. Использовав данные с нескольких телескопов и проанализировав свечение, исходящее от "белого карлика", ученые обнаружили в его спектре следы магния, железа и кальция, которые формируют околозвездный газообразный диск ( с температурой бо- лее 5000°С). Гянсик считает, что похожая судьба ожидает и нашу систему. В то время, когда Солнце будет красным гигантом, его ядро разогреется и размер увеличится более чем в 100 раз. В результате внешние оболоч- ки Солнца поглотят и постепенно испарят внутренние планеты - Меркурий, Венеру и, возможно Зем- лю. По мере "разбухания" Солнце потеряет около половины своей массы, и его гравитация "отпустит" внешние планеты и пояс астероидов на более далёкие орбиты. Когда после этого Солнце станет бе- лым карликом, какой-нибудь объект из пояса астероидов может быть выбит со своей орбиты грави- тацией Юпитера ( который существенно не пострадает ). Из-за этого он по вытянутой орбите может направиться к Солнцу, где его ожидает судьба, что и астероид из системы SDSS 1228 +1040. Бывшая массивная звезда разрушила вокруг себя планеты удаленные на значительные расстояния от неё, но, как полагают ученые, - не все.. Таким образом система SDSS 1228+1040 содержит, по крайней мере, ещё одну достаточно массивную планету, которая не видна для телескопов. А это, в свою очередь, говорит о том, что часть объектов в той или иной планетарной системе могут уцелеть даже после взрыва массивной звезды. Кстати, ранее ученые уже говорили о том, что у 10% белых карликов в спектре присутствуют металлы, что также указывает на возможность существования вокруг них планетарных систем.

Система SDSS 1228+1040 в представлении художника "Это первое прямое свидетельство того, что "белые карлики" имеют вокруг себя астероиды, а сами ас- тероиды являются частью планетарной системы", - отмечает Гэнсик. По его словам, открытие плане- тарного материала, который движется вокруг мертвой звезды, фактически подтверждает имеющиеся модели далекого будущего нашей планетной системы. Гянсик говорит, что произойдёт это ещё не скоро - Солнечная система станет похожей на систему из созвездия Девы не раньше чем через 5-8 миллиардов лет. По крайней мере еще около 3 млрд. лет наша планетная система будет достаточно благоприятной для жизни человека. Также читайте о другой системе, похожим образом предсказавшей гибель Солнечной системы. news.nationalgeographic.com/news/2006/12/061221

БМО, для которого была построена трёхмерная модель движения Два самых известных компаньона Млечного пути - Большое и Малое Магеллановы облака ( которые видны только в южном полушарии Земли) - могут быть признаны вовсе не крупнейшими спутниками нашей Галактики, а просто совершенно случайными "прохожими", оказавшимися поблизости в нашу эпоху. В результате новых исследований выяснилось, что они движутся необычайно быстро, и Галак- тика их просто не сможет удержать... Альтернатива же состоит в том, что количество темного вещест- ва в Млечном пути должно вдвое превысить прежние оценки. Американские астрономы из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра ( Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (штат Массачусетс) и Научного института космических теле- скопов (Space Telescope Science Institute - STScI) в Балтиморе (штат Мэриленд) путем сравнения изобра- жений, полученных космическим телескопом "Хаббл" (Hubble) на протяжении двух лет, постарались как можно точнее измерить сдвиги Магеллановых облаков и вычислить таким образом их скорости. Результаты были представлены на 209-й встрече Американского астрономического общества в Сиэтле (American Astronomical Society national meeting in Seattle, 3-10 января 2007 г.). Конечно, за два года галактики-компаньоны на фотоснимках сместились лишь на очень незначитель- ное расстояние. Обнаружить эти сдвиги можно только после сложения каждой пары снимков и сличе- ния положений фоновых квазаров - то есть ярких удаленных объектов ( ядер галактик, питаемых сверх- массивными черными дырами, которые потребляют окружающий газ ), что находятся в миллиардах световых лет от Земли. Астрономы использовали эту информацию, чтобы вычислить истинные ско- рости "облаков" в трехмерном пространстве ( не ограничиваясь уже давно известными радиальными скоростями). Полученные значения - 378 километров в секунду для Большого и 302 км/с для Малого Магеллановых облаков соответственно. Если бы эти две галактики находились на замкнутой орбите ( в чем и теперь убеждены многие астро- номы), то значения их скоростей должны были получиться заметно меньшими - порядка 250 км/с. "Я действительно не ожидала, что они движутся так быстро", - говорит один из авторов исследования из CfA Нитья Колливаялил (Nitya Kallivayalil). Скорости Магеллановых облаков относительно друг дру- га также удивительно высоки. Это может объяснить, почему они до сих пор не слились в одну-единст- венную галактику. Если Магеллановы облака никак не связаны с Млечным путем, то становится необъяснимым присутст- вие так называемого Магелланова потока - то есть рукава из нейтрального водорода, который тянется позади Магеллановой системы и завивается вокруг Галактики, занимая свыше четверти ночного неба. "Поток подразумевает наличие связанной с ним орбиты", - считает Мартин Вайнберг (Martin Weinberg) из Массачусетского университета (University of Massachusetts). Альтернативное объяснение может состоять в том, что астрономы до сих пор неправильно оценивали количество содержащегося в Млечном пути темного вещества - то есть его на самом деле гораздо боль- ше, примерно в два раза. И еще одно - более замысловатое - объяснение: распределение темного ве- щества в пределах Млечного пути в принципе может обладать ярко выраженной асимметрией, и тогда Магеллановы облака просто "проваливаются" в локальные гравитационные возмущения. Если же все подобные модели окажутся неудачными, то придется-таки выдать бывшим спутникам "вольную", то есть признать, что они не являются спутниками нашей Галактики... В таком случае зем- ным наблюдателям останется приблизительно 3 миллиарда лет на то, чтобы вдосталь налюбоваться этими красочными пришельцами прежде, чем они скроются из вида. ссылки: grani.ru/Society/Science/p.116736.html cfa.harvard.edu/press/pr0702.html space.newscientist.com/article/dn10916-speeding-dwarfs-upset-galactic-family-picture.html по теме: Магеллановы соседи надуют суперпузырь и пролетят мимо