меню содержание news281 news282 news283

меню содержание news281 news282 news283

Ветреная жизнь красных карликов

|

japonismo.com

Учёные уточнили границы обитаемой зоны у красного карлика Gliese 581. Оказалось, что на одной из

планет этой внесолнечной системы возможна жизнь, если только её не сдует ветром. Это означает, что

обитаемые планеты могут быть у большинства звёзд: красных карликов в галактике больше всего. А ис-

кать вблизи них планеты легче всего.

Десять лет назад развитие телескопов позволило засечь первые планеты в системах других звезд.

К настоящему дню их известно уже почти три сотни. Однако до самого последнего времени все вновь

обнаруженные планеты представляли из себя юпитероподобные газовые гиганты. Только в последние

годы астрономам удалось обнаружить несколько планет, масса которых превышает земную всего в нес-

колько раз (масса Юпитера больше массы Земли более чем в 300 раз). Эти вновь открытые планеты бы-

ли прозваны супер-Землями.

Весной уходящего года были открыты планеты в системе Gliese 581. Уже тогда, сопоставив размеры

звезды – красного карлика – и диаметры орбит планет Gliese 581c и Gliese 581d, ученые поспешили со-

общить о возможности существования жизни на их поверхности. Они находятся внутри диапазона рас-

стояний от звезды, называемого обитаемой зоной. Находящиеся в этой зоне планеты получают от звез-

ды ровно столько света и тепла, чтобы вода на их поверхности не испарилась и не затвердела.

В отличие от газовых гигантов, таких как Юпитер, планеты с твердой поверхностью могут быть крайне

разнообразными. Они могут представлять собой высушенные и безвоздушные небесные тела или нес-

ти на своей поверхности гораздо больше воды и газов, составляющих атмосферу, чем колыбель челове-

чества. Взглянуть на эти тела непосредственно и оценить состояние их атмосферы человечеству помо-

жет следующее поколение телескопов. В настоящее же время астрономы уповают на теоретические

расчеты и математическое моделирование.

В связи с этим в журнале Astronomy & Astrophysics появилось две новых публикации, посвященные пла-

нетарной системе Gliese 581. Две научные группы, одной из которых руководил Фрэнк Селсис, а другой

- Вернер фон Блох, использовали различные подходы для оценки вероятности существования жизни на

этих супер-Землях. В своих изысканиях обе команды пытались более точно оценить границы обитае-

мой зоны в этой звездной системе и продемонстрировали два независимых подхода.

Особенный интерес Gliese 581 вызывает в силу того, что центральная звезда является красным карли-

ком, звездой спектрального класса М.

Эти звезды составляют абсолютное большинство (около 75%) звёздного населения нашей галактики, а

их жизнь может продолжаться десятки миллиардов лет. Существенный недостаток здесь – достаточно

сильные магнитные поля, которые постоянно провоцируют вспышки куда серьёзней солнечных и, ве-

роятно, соответствующие магнитные бури на планетах. Однако при наличии у планеты серьёзной маг-

нитосферы такие события не должны представлять больших проблем для биосферы.

Тем не менее в течение долгого времени звезды класса М считались маловероятными носителями жиз-

ни в своих планетных системах, так как, во-первых, планеты в обитаемых зонах таких звезд всегда по-

вернуты одной стороной к своему солнцу, а другая всегда находится в тени. Обитаемая зона находится

здесь так близко к звезде, что приливные силы очень быстро синхронизируют вращение планеты вок-

руг своей оси и обращение по орбите – так Земля заставила Луну постоянно смотреть на себя одной

стороной. Это приводит к большой неоднородности атмосферы и, вероятно, формированию очень

сильных постоянно дующих ветров.

Во-вторых, такие звезды обладают высокой магнитной активностью вследствие очень сильных вспы-

шек на поверхности, а также испускают интенсивные потоки жесткого УФ и рентгеновского излуче-

ния на ранних периодах своего развития, крайне неблаготворно сказывающиеся на живых системах.

Однако недавние теоретические работы показали, что планетарные системы красных карликов все же

могут стать пристанищем живых организмов.

Это возобновило интерес к таким звездным системам, так как обнаружить планеты, подобные Земле,

на фоне красных карликов существенно проще, чем при изучении систем звезд, подобных Солнцу: они

просто слабее, и на их фоне легче выделить свет планет.

Селсис и его коллеги занимались моделированием состояния атмосферы планет в зависимости от рас-

стояния между этими небесными телами и звездой Gliese 581. При слишком большом приближении к

светилу вся жидкая вода должна испариться с поверхности планеты и перейти в газовую фазу в соста-

ве атмосферы. Существование жизненных форм, подобных земным, в таких условиях маловероятно.

Дальняя граница обитаемой зоны соответствует области, в которой парниковый эффект даже при ко-

лоссальных количествах СО2 в атмосфере не сможет помочь светилу хоть как то сохранить на поверх-

ности планеты тепло, необходимое для поддержания воды в жидкой фазе. Однако модель, построен-

ная Селсисом и его коллегами, не лишена достаточно большой доли неопределенности из-за невоз-

можности на сегодняшний день моделировать поведение облаков с достаточной точностью. Из-за

этого границы обитаемой зоны оказываются сильно размытыми.

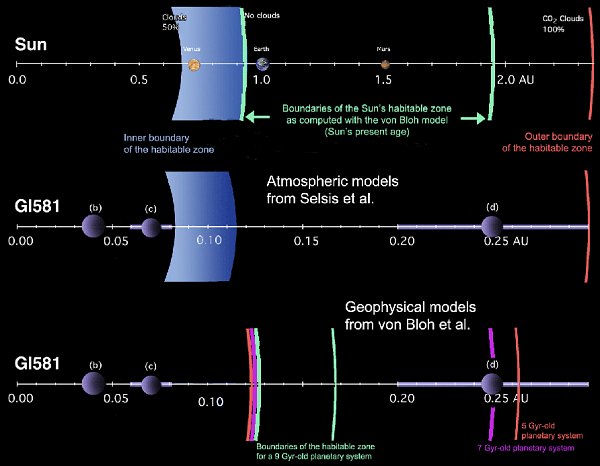

Обитаемая зона:

На этом схематичном изображении представлены оценочные границы обитаемой зоны, полученные в

результате независимых расчетов двух научных групп Селсиса и фон Блоха. Верхняя часть рисунка,

приведена для сравнения, и иллюстрирует параметры обитаемой зоны, полученные с помощью тех же

методик для Солнечной системы.

Соглансо этим расчетам диапазон расстояний от звезды до обитаемой планеты может быть довольно

широким, а ближняя граница зоны обитаемости может быть еще более выдвинутой в сторону светила

при наличии облаков в атмосфере планеты.

japonismo.com

Учёные уточнили границы обитаемой зоны у красного карлика Gliese 581. Оказалось, что на одной из

планет этой внесолнечной системы возможна жизнь, если только её не сдует ветром. Это означает, что

обитаемые планеты могут быть у большинства звёзд: красных карликов в галактике больше всего. А ис-

кать вблизи них планеты легче всего.

Десять лет назад развитие телескопов позволило засечь первые планеты в системах других звезд.

К настоящему дню их известно уже почти три сотни. Однако до самого последнего времени все вновь

обнаруженные планеты представляли из себя юпитероподобные газовые гиганты. Только в последние

годы астрономам удалось обнаружить несколько планет, масса которых превышает земную всего в нес-

колько раз (масса Юпитера больше массы Земли более чем в 300 раз). Эти вновь открытые планеты бы-

ли прозваны супер-Землями.

Весной уходящего года были открыты планеты в системе Gliese 581. Уже тогда, сопоставив размеры

звезды – красного карлика – и диаметры орбит планет Gliese 581c и Gliese 581d, ученые поспешили со-

общить о возможности существования жизни на их поверхности. Они находятся внутри диапазона рас-

стояний от звезды, называемого обитаемой зоной. Находящиеся в этой зоне планеты получают от звез-

ды ровно столько света и тепла, чтобы вода на их поверхности не испарилась и не затвердела.

В отличие от газовых гигантов, таких как Юпитер, планеты с твердой поверхностью могут быть крайне

разнообразными. Они могут представлять собой высушенные и безвоздушные небесные тела или нес-

ти на своей поверхности гораздо больше воды и газов, составляющих атмосферу, чем колыбель челове-

чества. Взглянуть на эти тела непосредственно и оценить состояние их атмосферы человечеству помо-

жет следующее поколение телескопов. В настоящее же время астрономы уповают на теоретические

расчеты и математическое моделирование.

В связи с этим в журнале Astronomy & Astrophysics появилось две новых публикации, посвященные пла-

нетарной системе Gliese 581. Две научные группы, одной из которых руководил Фрэнк Селсис, а другой

- Вернер фон Блох, использовали различные подходы для оценки вероятности существования жизни на

этих супер-Землях. В своих изысканиях обе команды пытались более точно оценить границы обитае-

мой зоны в этой звездной системе и продемонстрировали два независимых подхода.

Особенный интерес Gliese 581 вызывает в силу того, что центральная звезда является красным карли-

ком, звездой спектрального класса М.

Эти звезды составляют абсолютное большинство (около 75%) звёздного населения нашей галактики, а

их жизнь может продолжаться десятки миллиардов лет. Существенный недостаток здесь – достаточно

сильные магнитные поля, которые постоянно провоцируют вспышки куда серьёзней солнечных и, ве-

роятно, соответствующие магнитные бури на планетах. Однако при наличии у планеты серьёзной маг-

нитосферы такие события не должны представлять больших проблем для биосферы.

Тем не менее в течение долгого времени звезды класса М считались маловероятными носителями жиз-

ни в своих планетных системах, так как, во-первых, планеты в обитаемых зонах таких звезд всегда по-

вернуты одной стороной к своему солнцу, а другая всегда находится в тени. Обитаемая зона находится

здесь так близко к звезде, что приливные силы очень быстро синхронизируют вращение планеты вок-

руг своей оси и обращение по орбите – так Земля заставила Луну постоянно смотреть на себя одной

стороной. Это приводит к большой неоднородности атмосферы и, вероятно, формированию очень

сильных постоянно дующих ветров.

Во-вторых, такие звезды обладают высокой магнитной активностью вследствие очень сильных вспы-

шек на поверхности, а также испускают интенсивные потоки жесткого УФ и рентгеновского излуче-

ния на ранних периодах своего развития, крайне неблаготворно сказывающиеся на живых системах.

Однако недавние теоретические работы показали, что планетарные системы красных карликов все же

могут стать пристанищем живых организмов.

Это возобновило интерес к таким звездным системам, так как обнаружить планеты, подобные Земле,

на фоне красных карликов существенно проще, чем при изучении систем звезд, подобных Солнцу: они

просто слабее, и на их фоне легче выделить свет планет.

Селсис и его коллеги занимались моделированием состояния атмосферы планет в зависимости от рас-

стояния между этими небесными телами и звездой Gliese 581. При слишком большом приближении к

светилу вся жидкая вода должна испариться с поверхности планеты и перейти в газовую фазу в соста-

ве атмосферы. Существование жизненных форм, подобных земным, в таких условиях маловероятно.

Дальняя граница обитаемой зоны соответствует области, в которой парниковый эффект даже при ко-

лоссальных количествах СО2 в атмосфере не сможет помочь светилу хоть как то сохранить на поверх-

ности планеты тепло, необходимое для поддержания воды в жидкой фазе. Однако модель, построен-

ная Селсисом и его коллегами, не лишена достаточно большой доли неопределенности из-за невоз-

можности на сегодняшний день моделировать поведение облаков с достаточной точностью. Из-за

этого границы обитаемой зоны оказываются сильно размытыми.

Обитаемая зона:

На этом схематичном изображении представлены оценочные границы обитаемой зоны, полученные в

результате независимых расчетов двух научных групп Селсиса и фон Блоха. Верхняя часть рисунка,

приведена для сравнения, и иллюстрирует параметры обитаемой зоны, полученные с помощью тех же

методик для Солнечной системы.

Соглансо этим расчетам диапазон расстояний от звезды до обитаемой планеты может быть довольно

широким, а ближняя граница зоны обитаемости может быть еще более выдвинутой в сторону светила

при наличии облаков в атмосфере планеты.

Схематичное изображение обитаемой зоны в Gliese 581 // A&A

Команда фон Блоха изучала более узкий участок обитаемой зоны, так как рассматривала возможность

запуска механизма фотосинтеза на планетах, как это происходит на Земле. Производство биомассы в

процессе фотосинтеза определяется концентрацией углекислого газа в атмосфере, равно как и наличи-

ем жидкой воды. Ученые создали специальную модель тепловой эволюции планеты, на основании

которой и осуществили подсчет концентрации атмосферного СО2, попавшего в атмосферу в ходе вул-

канической деятельности, и количества углекислого газа, перешедшего в водный раствор в ходе раз-

личных погодных катаклизмов.

Наиболее важной частью их работы была оценка постоянного баланса между выбросом СО2 в атмо-

сферу и его поглощением водными растворами. Такой баланс существует и более или менее хорошо

изучен на Земле. В связи с этим возможность поддержания фотосинтетической биосферы очень зави-

сит от возраста планеты. Так, слишком старые планеты могут быть лишены тектонической активности,

постоянно подпитывающей биосферу углекислым газом. В этом случае рассчитывать на жизнеспособ-

ную биосферу на поверхности планеты не приходится.

Имена внесолнечных планет:

Вновь открытые у других звёзд планеты астрономы называют не слишком романтично - к имени звез-

ды приписываются по очереди строчные буквы латинского алфавита, начиная с «b».

В результате моделирования и теоретических подсчетов обе научные группы постановили, что плане-

та Gliese 581 слишком близка к светилу, чтобы быть обитаемой, в то время как на Gliese 581d жизнь

вполне может существовать. Однако климатические условия на этой планете могут быть слишком су-

ровыми для развития сложных форм жизни. Планета эта обращается вокруг звезды, всё время глядя на

неё одной и той же стороной. Температурный градиент между двумя полушариями может вызывать

очень сильные ветры в атмосфере планеты. Кроме того, так как это небесное тело находится ближе

к дальней границе обитаемой зоны, организмам, в какой бы форме они ни существовали, приходится

выживать в условиях слабой солнечной радиации и в климатических условиях, сильно отличающихся

от земных.

К тому же расстояние между звездой и этими двумя планетами непостоянно, оно меняется из-за откло-

нения формы орбит от круговой. Планеты также имеют довольно короткий период обращения вокруг

звезды, составляющий примерно13 дней для планеты с и 83,6 для планеты d. Кроме того, установлено,

что в ходе движения по орбите планета d может ненадолго покидать обитаемую зону. Тем не менее

ученые уверены, что при достаточной плотности атмосферы жизненные формы способны выжить в

течение этих коротких временных промежутков.

Результаты работ, по всей видимости, сделают Gliese 581c и Gliese 581d приоритетными целями сов-

местной миссии американского и европейского космических агентств NASA и ESA, носящей название

Darwin/ TPF («Дарвин / Искатель землеподобных планет» – Terrestrial planet finder). Эта миссия должна

позволить изучить состав и параметры атмосферы планет, которые на сегодняшний день удается толь-

ко моделировать с не слишком высокой достоверностью.

Атмосферы далеких планет:

Тем временем астрономам удалось впервые получить неопровержимое доказательство существования

тумана или атмосферной дымки, в атмосфере планеты, находящейся вне Солнечной системы. Как

отмечает Фредерик..

Схематичное изображение обитаемой зоны в Gliese 581 // A&A

Команда фон Блоха изучала более узкий участок обитаемой зоны, так как рассматривала возможность

запуска механизма фотосинтеза на планетах, как это происходит на Земле. Производство биомассы в

процессе фотосинтеза определяется концентрацией углекислого газа в атмосфере, равно как и наличи-

ем жидкой воды. Ученые создали специальную модель тепловой эволюции планеты, на основании

которой и осуществили подсчет концентрации атмосферного СО2, попавшего в атмосферу в ходе вул-

канической деятельности, и количества углекислого газа, перешедшего в водный раствор в ходе раз-

личных погодных катаклизмов.

Наиболее важной частью их работы была оценка постоянного баланса между выбросом СО2 в атмо-

сферу и его поглощением водными растворами. Такой баланс существует и более или менее хорошо

изучен на Земле. В связи с этим возможность поддержания фотосинтетической биосферы очень зави-

сит от возраста планеты. Так, слишком старые планеты могут быть лишены тектонической активности,

постоянно подпитывающей биосферу углекислым газом. В этом случае рассчитывать на жизнеспособ-

ную биосферу на поверхности планеты не приходится.

Имена внесолнечных планет:

Вновь открытые у других звёзд планеты астрономы называют не слишком романтично - к имени звез-

ды приписываются по очереди строчные буквы латинского алфавита, начиная с «b».

В результате моделирования и теоретических подсчетов обе научные группы постановили, что плане-

та Gliese 581 слишком близка к светилу, чтобы быть обитаемой, в то время как на Gliese 581d жизнь

вполне может существовать. Однако климатические условия на этой планете могут быть слишком су-

ровыми для развития сложных форм жизни. Планета эта обращается вокруг звезды, всё время глядя на

неё одной и той же стороной. Температурный градиент между двумя полушариями может вызывать

очень сильные ветры в атмосфере планеты. Кроме того, так как это небесное тело находится ближе

к дальней границе обитаемой зоны, организмам, в какой бы форме они ни существовали, приходится

выживать в условиях слабой солнечной радиации и в климатических условиях, сильно отличающихся

от земных.

К тому же расстояние между звездой и этими двумя планетами непостоянно, оно меняется из-за откло-

нения формы орбит от круговой. Планеты также имеют довольно короткий период обращения вокруг

звезды, составляющий примерно13 дней для планеты с и 83,6 для планеты d. Кроме того, установлено,

что в ходе движения по орбите планета d может ненадолго покидать обитаемую зону. Тем не менее

ученые уверены, что при достаточной плотности атмосферы жизненные формы способны выжить в

течение этих коротких временных промежутков.

Результаты работ, по всей видимости, сделают Gliese 581c и Gliese 581d приоритетными целями сов-

местной миссии американского и европейского космических агентств NASA и ESA, носящей название

Darwin/ TPF («Дарвин / Искатель землеподобных планет» – Terrestrial planet finder). Эта миссия должна

позволить изучить состав и параметры атмосферы планет, которые на сегодняшний день удается толь-

ко моделировать с не слишком высокой достоверностью.

Атмосферы далеких планет:

Тем временем астрономам удалось впервые получить неопровержимое доказательство существования

тумана или атмосферной дымки, в атмосфере планеты, находящейся вне Солнечной системы. Как

отмечает Фредерик..

Художетсвенная интерпретация астрономического открытия // spacetelescope.org

Стоит упомянуть о еще одной публикации, принятой к печати в том же Astronomy & Astrophysics.

В этой статье команда ученых под руководством Эрве Бёста докладывает о работах по изучению дина-

мической стабильности планетарной системы Gliese 581. Эти работы также очень важны для изучения

возможности формирования жизни на поверхности планет, так как изменение орбит вращения небес-

ных тел в течение больших промежутков времени может сильно сказаться на их климатических усло-

виях.

Гравитационные взаимодействия между различными небесными телами проявляются повсеместно в

звездных системах, имеющих более одной планеты. Так, в Солнечной системе орбита Земли периоди-

чески отклоняется от круговой, становясь более вытянутой. Этого изменения оказывается достаточно,

чтобы перевернуть климат планеты с ног на голову, растопив тысячелетние ледники и охладив песча-

ные пустыни.

Более же сильные флуктуации земной орбиты могли вполне поставить крест на развитии и эволюции

жизни.

Вычисления Бёста показали, что планетарная система является достаточно стабильной и колебания

параметров орбиты планет Gliese 581с и Gliese 581d находятся в пределах таковых у Земли. Поэтому

можно с большой уверенностью говорить о стабильности климата этих планет, не препятствующей

формированию и развитию жизни, однако, есть ли там жизнь или нет, данные вычисления показать

не в силах.

gazeta.ru/science/2007/12/14_a_2427805.shtml

Художетсвенная интерпретация астрономического открытия // spacetelescope.org

Стоит упомянуть о еще одной публикации, принятой к печати в том же Astronomy & Astrophysics.

В этой статье команда ученых под руководством Эрве Бёста докладывает о работах по изучению дина-

мической стабильности планетарной системы Gliese 581. Эти работы также очень важны для изучения

возможности формирования жизни на поверхности планет, так как изменение орбит вращения небес-

ных тел в течение больших промежутков времени может сильно сказаться на их климатических усло-

виях.

Гравитационные взаимодействия между различными небесными телами проявляются повсеместно в

звездных системах, имеющих более одной планеты. Так, в Солнечной системе орбита Земли периоди-

чески отклоняется от круговой, становясь более вытянутой. Этого изменения оказывается достаточно,

чтобы перевернуть климат планеты с ног на голову, растопив тысячелетние ледники и охладив песча-

ные пустыни.

Более же сильные флуктуации земной орбиты могли вполне поставить крест на развитии и эволюции

жизни.

Вычисления Бёста показали, что планетарная система является достаточно стабильной и колебания

параметров орбиты планет Gliese 581с и Gliese 581d находятся в пределах таковых у Земли. Поэтому

можно с большой уверенностью говорить о стабильности климата этих планет, не препятствующей

формированию и развитию жизни, однако, есть ли там жизнь или нет, данные вычисления показать

не в силах.

gazeta.ru/science/2007/12/14_a_2427805.shtml

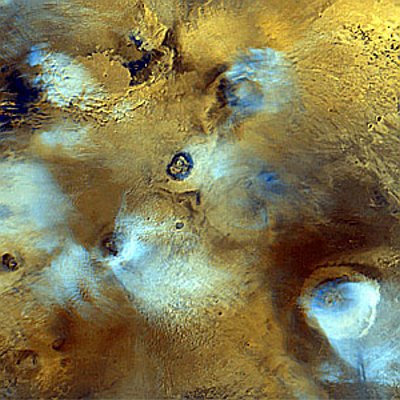

Марс согрел сернистый газ

|

Юный Марс // usra.edu

Юный Марс // usra.edu

Геологам удалось одним махом решить сразу две марсианские загадки: тёплое и влажное прошлое пла-

неты и отсутствие известняка на её поверхности. Судя по всему, марсианский парниковый эффект был

основан на сернистом газе, а не на углекислом, до сих пор обеспечивающем теплоизоляцию Земли.

Ученые проявляют единодушие в том, что в далеком прошлом ( 3,5–4 миллиарда лет назад ) Марс был

покрыт большим количеством жидкой воды на своей поверхности. Возможно, это были целые океаны.

Тем не менее, многочисленные свидетельства более мягкого и теплого в прошлом климата Марса дол-

гое время не находили поддержки у геологов (или, если угодно, «ареологов», от греческого имени Мар-

са ), изучавших состав и строение горных пород, образующих его поверхность.

Теперь, сопоставив отдельные кусочки сведений в цельную мозаику, ученым, наконец, удалось на ос-

нове геологических данных обосновать существование парникового эффекта на поверхности Марса.

Главный «земной» парниковый газ – CO2, углекислый газ, диоксид углерода, на Марсе не играл боль-

шой роли.

Марсианский парниковый эффект обеспечивался большим содержанием диоксида серы – SO2 – в воз-

душных массах Марса, и был достаточно силен для того, чтобы долгое время поддерживать существо-

вание жидкой воды на поверхности.

Как отмечают авторы публикации в свежем номере Science – аспирант Итэй Хэлеви и его руководи-

тель профессор Дэниэл Шраг с гарвардской кафедры наук о Земле и планетах, а также Мария Зубер,

профессор Массачусетского технологического института (MIT), долгие безуспешные поиски геологи-

ческого подтверждения теплого прошлого планеты попросту шли не в том направлении.

В ходе изучения парникового эффекта в условиях Земли учеными было установлено, что поддерживает

его баланс между выбросом СО2 в атмосферу в результате тектонической и вулканической активности,

и его поглощением мировыми водами, и осаждением в виде твердых осадков, главным образом, в виде

известняка ( СаСО3 ). Образование известняка сопровождается размыванием различных силикатных

минеральных пород.

По мнению многих специалистов, этот баланс уже миллиарды лет определяет существование жизни

на Земле.

Современный Марс лишен вулканической активности, способной поддержать процесс выброса пар-

никовых газов в атмосферу, однако 4 миллиарда лет назад ситуация была в корне иной. В те времена

огромный вулканический массив, названный землянами Тарсисом, или Фарсидой, извергался в тече-

ние продолжительного времени – от десятков до сотен миллионов лет.

Тарсис или Фарсида - регион Марса, представляющий собой огромное вулканическое нагорье в

области к западу от Долины Маринера в районе экватора. В регионе выделяют купол или плато

Тарсис ( Tharsis )

Плато Тарсис // adlerplanetarium.org

Именно в этот период на ранней стадии эволюции Марса климат планеты мог быть довольно теплым.

Однако до сих пор остается загадкой – куда делись огромные количества карбонатных горных пород и

известняка, формирование которых из гигантских по объемам выбросов вулканических газов просто

неизбежно. Ни одной марсианской экспедиции не удалось обнаружить необходимые количества из-

вестняковых отложений в марсианском грунте.

Ученые, наконец, нашли выход из сложившейся тупиковой ситуации и теперь возлагают ответствен-

ность за теплый марсианский климат на другой парниковый газ, так же выбрасываемый в атмосферу

в ходе вулканизма. Диоксид серы – очень сильный парниковый агент, во много раз превосходящий в

этом плане СО2. Кроме того, растворяясь в воде, он приводит к образованию неустойчивой, но все же

гораздо более сильной кислоты, нежели угольная. Эта кислота взаимодействует с силикатными поро-

дами гораздо интенсивнее, размывая их. В современных условиях весь выделяющийся на Земле SO2

быстро и легко окисляется кислородом и оседает в виде сульфатных минералов, однако на ранних эта-

пах марсианской истории атмосфера планеты была бедна этим газом-окислителем, что могло позво-

лить сернистому ангидриду поддерживать парниковый эффект в течение долгого времени.

Комментируя химию этого соединения, Хавели отмечает, что диоксид серы полностью вытеснил СО2

из процесса размывания силикатных пород, а потому и не дал последнему шанса образовать известня-

ковые породы.

Spirit и Opportunity

Работа марсоходов Spirit и Opportunity, прибывших на Красную планету почти 4 года назад, перво-

начально должна была продлиться всего 90 суток, однако с тех пор NASA уже несколько раз прод-

левало их миссию.

Плато Тарсис // adlerplanetarium.org

Именно в этот период на ранней стадии эволюции Марса климат планеты мог быть довольно теплым.

Однако до сих пор остается загадкой – куда делись огромные количества карбонатных горных пород и

известняка, формирование которых из гигантских по объемам выбросов вулканических газов просто

неизбежно. Ни одной марсианской экспедиции не удалось обнаружить необходимые количества из-

вестняковых отложений в марсианском грунте.

Ученые, наконец, нашли выход из сложившейся тупиковой ситуации и теперь возлагают ответствен-

ность за теплый марсианский климат на другой парниковый газ, так же выбрасываемый в атмосферу

в ходе вулканизма. Диоксид серы – очень сильный парниковый агент, во много раз превосходящий в

этом плане СО2. Кроме того, растворяясь в воде, он приводит к образованию неустойчивой, но все же

гораздо более сильной кислоты, нежели угольная. Эта кислота взаимодействует с силикатными поро-

дами гораздо интенсивнее, размывая их. В современных условиях весь выделяющийся на Земле SO2

быстро и легко окисляется кислородом и оседает в виде сульфатных минералов, однако на ранних эта-

пах марсианской истории атмосфера планеты была бедна этим газом-окислителем, что могло позво-

лить сернистому ангидриду поддерживать парниковый эффект в течение долгого времени.

Комментируя химию этого соединения, Хавели отмечает, что диоксид серы полностью вытеснил СО2

из процесса размывания силикатных пород, а потому и не дал последнему шанса образовать известня-

ковые породы.

Spirit и Opportunity

Работа марсоходов Spirit и Opportunity, прибывших на Красную планету почти 4 года назад, перво-

начально должна была продлиться всего 90 суток, однако с тех пор NASA уже несколько раз прод-

левало их миссию.

Марсоход Spirit // NASA

Это объясняет обилие минеральных пород, содержащих серу, которые были обнаружены марсоходами

Spirit и Opportunity в больших количествах в двух совершенно разных точках планеты. Силикатные по-

роды, свидетельствующие о размывании их в свое время кислыми водами, были обнаружены марсохо-

дом Spirit в колее, которую оставило на поверхности Марса одно из его колес, переставшее вращаться

около года назад.

Шраг, в свою очередь, утверждает, что изучение процесса формирования этих пород на Марсе также

может служить ключом к пониманию процессов на ранней стадии развития Земли, когда атмосфера

нашей планеты во многом напоминала марсианскую. Земные доисторические океаны, в которых нача-

лось формирование первых биологических молекул, по всей видимости, были гораздо более кислыми,

чем считалось ранее. Прояснить эту гипотезу поможет анализ соотношения изотопов серы в древних

сульфатных отложениях.

Кроме того, надежды исследователей найти окаменелости живых организмов в марсианском грунте

не так уж и беспочвенны.

Pyrodictium occultum

организм-сеточка, живущий у "чёрных курильщиков" на дне океана при температуре 105oС и

использующий для жизни реакцию H2+S = H2S.

Марсоход Spirit // NASA

Это объясняет обилие минеральных пород, содержащих серу, которые были обнаружены марсоходами

Spirit и Opportunity в больших количествах в двух совершенно разных точках планеты. Силикатные по-

роды, свидетельствующие о размывании их в свое время кислыми водами, были обнаружены марсохо-

дом Spirit в колее, которую оставило на поверхности Марса одно из его колес, переставшее вращаться

около года назад.

Шраг, в свою очередь, утверждает, что изучение процесса формирования этих пород на Марсе также

может служить ключом к пониманию процессов на ранней стадии развития Земли, когда атмосфера

нашей планеты во многом напоминала марсианскую. Земные доисторические океаны, в которых нача-

лось формирование первых биологических молекул, по всей видимости, были гораздо более кислыми,

чем считалось ранее. Прояснить эту гипотезу поможет анализ соотношения изотопов серы в древних

сульфатных отложениях.

Кроме того, надежды исследователей найти окаменелости живых организмов в марсианском грунте

не так уж и беспочвенны.

Pyrodictium occultum

организм-сеточка, живущий у "чёрных курильщиков" на дне океана при температуре 105oС и

использующий для жизни реакцию H2+S = H2S.

Pyrodictium occultum // kenyon.edu

Жизнь может существовать и развиваться даже в таких экстремальных условиях, как высокая кислот-

ность, высокие температуры, отсутствие кислорода. В свое время исследователи дна земных океанов

с удивлением обнаружили кишащие живыми организмами зоны глубинных разломов, где примитив-

ные животные научились использовать тепло вулканической активности и дышать серосодержащими

газами вместо водорода.

gazeta.ru/science/2007/12/25_a_2471213.shtml

Pyrodictium occultum // kenyon.edu

Жизнь может существовать и развиваться даже в таких экстремальных условиях, как высокая кислот-

ность, высокие температуры, отсутствие кислорода. В свое время исследователи дна земных океанов

с удивлением обнаружили кишащие живыми организмами зоны глубинных разломов, где примитив-

ные животные научились использовать тепло вулканической активности и дышать серосодержащими

газами вместо водорода.

gazeta.ru/science/2007/12/25_a_2471213.shtml

меню содержание news281 news282 news283

japonismo.com Учёные уточнили границы обитаемой зоны у красного карлика Gliese 581. Оказалось, что на одной из планет этой внесолнечной системы возможна жизнь, если только её не сдует ветром. Это означает, что обитаемые планеты могут быть у большинства звёзд: красных карликов в галактике больше всего. А ис- кать вблизи них планеты легче всего. Десять лет назад развитие телескопов позволило засечь первые планеты в системах других звезд. К настоящему дню их известно уже почти три сотни. Однако до самого последнего времени все вновь обнаруженные планеты представляли из себя юпитероподобные газовые гиганты. Только в последние годы астрономам удалось обнаружить несколько планет, масса которых превышает земную всего в нес- колько раз (масса Юпитера больше массы Земли более чем в 300 раз). Эти вновь открытые планеты бы- ли прозваны супер-Землями. Весной уходящего года были открыты планеты в системе Gliese 581. Уже тогда, сопоставив размеры звезды – красного карлика – и диаметры орбит планет Gliese 581c и Gliese 581d, ученые поспешили со- общить о возможности существования жизни на их поверхности. Они находятся внутри диапазона рас- стояний от звезды, называемого обитаемой зоной. Находящиеся в этой зоне планеты получают от звез- ды ровно столько света и тепла, чтобы вода на их поверхности не испарилась и не затвердела. В отличие от газовых гигантов, таких как Юпитер, планеты с твердой поверхностью могут быть крайне разнообразными. Они могут представлять собой высушенные и безвоздушные небесные тела или нес- ти на своей поверхности гораздо больше воды и газов, составляющих атмосферу, чем колыбель челове- чества. Взглянуть на эти тела непосредственно и оценить состояние их атмосферы человечеству помо- жет следующее поколение телескопов. В настоящее же время астрономы уповают на теоретические расчеты и математическое моделирование. В связи с этим в журнале Astronomy & Astrophysics появилось две новых публикации, посвященные пла- нетарной системе Gliese 581. Две научные группы, одной из которых руководил Фрэнк Селсис, а другой - Вернер фон Блох, использовали различные подходы для оценки вероятности существования жизни на этих супер-Землях. В своих изысканиях обе команды пытались более точно оценить границы обитае- мой зоны в этой звездной системе и продемонстрировали два независимых подхода. Особенный интерес Gliese 581 вызывает в силу того, что центральная звезда является красным карли- ком, звездой спектрального класса М. Эти звезды составляют абсолютное большинство (около 75%) звёздного населения нашей галактики, а их жизнь может продолжаться десятки миллиардов лет. Существенный недостаток здесь – достаточно сильные магнитные поля, которые постоянно провоцируют вспышки куда серьёзней солнечных и, ве- роятно, соответствующие магнитные бури на планетах. Однако при наличии у планеты серьёзной маг- нитосферы такие события не должны представлять больших проблем для биосферы. Тем не менее в течение долгого времени звезды класса М считались маловероятными носителями жиз- ни в своих планетных системах, так как, во-первых, планеты в обитаемых зонах таких звезд всегда по- вернуты одной стороной к своему солнцу, а другая всегда находится в тени. Обитаемая зона находится здесь так близко к звезде, что приливные силы очень быстро синхронизируют вращение планеты вок- руг своей оси и обращение по орбите – так Земля заставила Луну постоянно смотреть на себя одной стороной. Это приводит к большой неоднородности атмосферы и, вероятно, формированию очень сильных постоянно дующих ветров. Во-вторых, такие звезды обладают высокой магнитной активностью вследствие очень сильных вспы- шек на поверхности, а также испускают интенсивные потоки жесткого УФ и рентгеновского излуче- ния на ранних периодах своего развития, крайне неблаготворно сказывающиеся на живых системах. Однако недавние теоретические работы показали, что планетарные системы красных карликов все же могут стать пристанищем живых организмов. Это возобновило интерес к таким звездным системам, так как обнаружить планеты, подобные Земле, на фоне красных карликов существенно проще, чем при изучении систем звезд, подобных Солнцу: они просто слабее, и на их фоне легче выделить свет планет. Селсис и его коллеги занимались моделированием состояния атмосферы планет в зависимости от рас- стояния между этими небесными телами и звездой Gliese 581. При слишком большом приближении к светилу вся жидкая вода должна испариться с поверхности планеты и перейти в газовую фазу в соста- ве атмосферы. Существование жизненных форм, подобных земным, в таких условиях маловероятно. Дальняя граница обитаемой зоны соответствует области, в которой парниковый эффект даже при ко- лоссальных количествах СО2 в атмосфере не сможет помочь светилу хоть как то сохранить на поверх- ности планеты тепло, необходимое для поддержания воды в жидкой фазе. Однако модель, построен- ная Селсисом и его коллегами, не лишена достаточно большой доли неопределенности из-за невоз- можности на сегодняшний день моделировать поведение облаков с достаточной точностью. Из-за этого границы обитаемой зоны оказываются сильно размытыми. Обитаемая зона: На этом схематичном изображении представлены оценочные границы обитаемой зоны, полученные в результате независимых расчетов двух научных групп Селсиса и фон Блоха. Верхняя часть рисунка, приведена для сравнения, и иллюстрирует параметры обитаемой зоны, полученные с помощью тех же методик для Солнечной системы. Соглансо этим расчетам диапазон расстояний от звезды до обитаемой планеты может быть довольно широким, а ближняя граница зоны обитаемости может быть еще более выдвинутой в сторону светила при наличии облаков в атмосфере планеты.

Схематичное изображение обитаемой зоны в Gliese 581 // A&A Команда фон Блоха изучала более узкий участок обитаемой зоны, так как рассматривала возможность запуска механизма фотосинтеза на планетах, как это происходит на Земле. Производство биомассы в процессе фотосинтеза определяется концентрацией углекислого газа в атмосфере, равно как и наличи- ем жидкой воды. Ученые создали специальную модель тепловой эволюции планеты, на основании которой и осуществили подсчет концентрации атмосферного СО2, попавшего в атмосферу в ходе вул- канической деятельности, и количества углекислого газа, перешедшего в водный раствор в ходе раз- личных погодных катаклизмов. Наиболее важной частью их работы была оценка постоянного баланса между выбросом СО2 в атмо- сферу и его поглощением водными растворами. Такой баланс существует и более или менее хорошо изучен на Земле. В связи с этим возможность поддержания фотосинтетической биосферы очень зави- сит от возраста планеты. Так, слишком старые планеты могут быть лишены тектонической активности, постоянно подпитывающей биосферу углекислым газом. В этом случае рассчитывать на жизнеспособ- ную биосферу на поверхности планеты не приходится. Имена внесолнечных планет: Вновь открытые у других звёзд планеты астрономы называют не слишком романтично - к имени звез- ды приписываются по очереди строчные буквы латинского алфавита, начиная с «b». В результате моделирования и теоретических подсчетов обе научные группы постановили, что плане- та Gliese 581 слишком близка к светилу, чтобы быть обитаемой, в то время как на Gliese 581d жизнь вполне может существовать. Однако климатические условия на этой планете могут быть слишком су- ровыми для развития сложных форм жизни. Планета эта обращается вокруг звезды, всё время глядя на неё одной и той же стороной. Температурный градиент между двумя полушариями может вызывать очень сильные ветры в атмосфере планеты. Кроме того, так как это небесное тело находится ближе к дальней границе обитаемой зоны, организмам, в какой бы форме они ни существовали, приходится выживать в условиях слабой солнечной радиации и в климатических условиях, сильно отличающихся от земных. К тому же расстояние между звездой и этими двумя планетами непостоянно, оно меняется из-за откло- нения формы орбит от круговой. Планеты также имеют довольно короткий период обращения вокруг звезды, составляющий примерно13 дней для планеты с и 83,6 для планеты d. Кроме того, установлено, что в ходе движения по орбите планета d может ненадолго покидать обитаемую зону. Тем не менее ученые уверены, что при достаточной плотности атмосферы жизненные формы способны выжить в течение этих коротких временных промежутков. Результаты работ, по всей видимости, сделают Gliese 581c и Gliese 581d приоритетными целями сов- местной миссии американского и европейского космических агентств NASA и ESA, носящей название Darwin/ TPF («Дарвин / Искатель землеподобных планет» – Terrestrial planet finder). Эта миссия должна позволить изучить состав и параметры атмосферы планет, которые на сегодняшний день удается толь- ко моделировать с не слишком высокой достоверностью. Атмосферы далеких планет: Тем временем астрономам удалось впервые получить неопровержимое доказательство существования тумана или атмосферной дымки, в атмосфере планеты, находящейся вне Солнечной системы. Как отмечает Фредерик..

Художетсвенная интерпретация астрономического открытия // spacetelescope.org Стоит упомянуть о еще одной публикации, принятой к печати в том же Astronomy & Astrophysics. В этой статье команда ученых под руководством Эрве Бёста докладывает о работах по изучению дина- мической стабильности планетарной системы Gliese 581. Эти работы также очень важны для изучения возможности формирования жизни на поверхности планет, так как изменение орбит вращения небес- ных тел в течение больших промежутков времени может сильно сказаться на их климатических усло- виях. Гравитационные взаимодействия между различными небесными телами проявляются повсеместно в звездных системах, имеющих более одной планеты. Так, в Солнечной системе орбита Земли периоди- чески отклоняется от круговой, становясь более вытянутой. Этого изменения оказывается достаточно, чтобы перевернуть климат планеты с ног на голову, растопив тысячелетние ледники и охладив песча- ные пустыни. Более же сильные флуктуации земной орбиты могли вполне поставить крест на развитии и эволюции жизни. Вычисления Бёста показали, что планетарная система является достаточно стабильной и колебания параметров орбиты планет Gliese 581с и Gliese 581d находятся в пределах таковых у Земли. Поэтому можно с большой уверенностью говорить о стабильности климата этих планет, не препятствующей формированию и развитию жизни, однако, есть ли там жизнь или нет, данные вычисления показать не в силах. gazeta.ru/science/2007/12/14_a_2427805.shtml

Юный Марс // usra.edu

Плато Тарсис // adlerplanetarium.org Именно в этот период на ранней стадии эволюции Марса климат планеты мог быть довольно теплым. Однако до сих пор остается загадкой – куда делись огромные количества карбонатных горных пород и известняка, формирование которых из гигантских по объемам выбросов вулканических газов просто неизбежно. Ни одной марсианской экспедиции не удалось обнаружить необходимые количества из- вестняковых отложений в марсианском грунте. Ученые, наконец, нашли выход из сложившейся тупиковой ситуации и теперь возлагают ответствен- ность за теплый марсианский климат на другой парниковый газ, так же выбрасываемый в атмосферу в ходе вулканизма. Диоксид серы – очень сильный парниковый агент, во много раз превосходящий в этом плане СО2. Кроме того, растворяясь в воде, он приводит к образованию неустойчивой, но все же гораздо более сильной кислоты, нежели угольная. Эта кислота взаимодействует с силикатными поро- дами гораздо интенсивнее, размывая их. В современных условиях весь выделяющийся на Земле SO2 быстро и легко окисляется кислородом и оседает в виде сульфатных минералов, однако на ранних эта- пах марсианской истории атмосфера планеты была бедна этим газом-окислителем, что могло позво- лить сернистому ангидриду поддерживать парниковый эффект в течение долгого времени. Комментируя химию этого соединения, Хавели отмечает, что диоксид серы полностью вытеснил СО2 из процесса размывания силикатных пород, а потому и не дал последнему шанса образовать известня- ковые породы. Spirit и Opportunity Работа марсоходов Spirit и Opportunity, прибывших на Красную планету почти 4 года назад, перво- начально должна была продлиться всего 90 суток, однако с тех пор NASA уже несколько раз прод- левало их миссию.

Марсоход Spirit // NASA Это объясняет обилие минеральных пород, содержащих серу, которые были обнаружены марсоходами Spirit и Opportunity в больших количествах в двух совершенно разных точках планеты. Силикатные по- роды, свидетельствующие о размывании их в свое время кислыми водами, были обнаружены марсохо- дом Spirit в колее, которую оставило на поверхности Марса одно из его колес, переставшее вращаться около года назад. Шраг, в свою очередь, утверждает, что изучение процесса формирования этих пород на Марсе также может служить ключом к пониманию процессов на ранней стадии развития Земли, когда атмосфера нашей планеты во многом напоминала марсианскую. Земные доисторические океаны, в которых нача- лось формирование первых биологических молекул, по всей видимости, были гораздо более кислыми, чем считалось ранее. Прояснить эту гипотезу поможет анализ соотношения изотопов серы в древних сульфатных отложениях. Кроме того, надежды исследователей найти окаменелости живых организмов в марсианском грунте не так уж и беспочвенны. Pyrodictium occultum организм-сеточка, живущий у "чёрных курильщиков" на дне океана при температуре 105oС и использующий для жизни реакцию H2+S = H2S.

Pyrodictium occultum // kenyon.edu Жизнь может существовать и развиваться даже в таких экстремальных условиях, как высокая кислот- ность, высокие температуры, отсутствие кислорода. В свое время исследователи дна земных океанов с удивлением обнаружили кишащие живыми организмами зоны глубинных разломов, где примитив- ные животные научились использовать тепло вулканической активности и дышать серосодержащими газами вместо водорода. gazeta.ru/science/2007/12/25_a_2471213.shtml