меню содержание news289 news290 news291

меню содержание news289 news290 news291

Астрономы объяснили разнообразие форм астероидов

|

Солнечный свет не только является источником всей жизни на Земле. Он ещё и увеличивает риск её

уничтожения и превращает астероиды в окрестностях нашей планеты в «летающие тарелки». Всё бла-

годаря эффекту Ярковского, закручивающему малые тела всё быстрее и быстрее.

Человечество мало-помалу начинает осознавать риск, который представляют для него, да и для всей

жизни на нашей планете, десятки и сотни тысяч астероидов и комет, орбиты которых проходят в опас-

ной близости от Земли. Малоизвестным остаётся тот факт, что значительное количество этих так назы-

ваемых околоземных объектов несут в себе двойную угрозу, на деле представляя собой пару – основ-

ное тело и его спутник, который, как правило, в несколько раз меньше.

Среди объектов километрового размера, представляющих для человечества наибольшую опасность,

число таких двойных составляет около 15%. Судя по всему, доля эта не очень сильно зависит от разме-

ра тела, поскольку такой же процент двойственности наблюдается и у гораздо более крупных объектов

из главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Объектов небольшого размера мы

там видим меньше просто из-за большей их удалённости, хотя первый двойной астероид был открыт

именно здесь – им стала Ида (243), пролетая мимо которой на пути к Юпитеру, космический аппарат

Galileo заметил её крохотный спутник Дактиль.

Как возникают двойные астероиды, остаётся загадкой.

Существуют несколько версий, однако большинство из них при детальном рассмотрении не проходят.

Например, столкновения астероидов могут быть более или менее эффективны в плотном астероидном

облаке главного пояса, но вряд ли происходят достаточно часто среди околоземных объектов, чтобы

дать им то же среднее количество двойных.

Для астероидов, сближающихся с Землёй и с другими планетами, может действовать другой, прилив-

ный механизм, при котором астероид раскалывает на две части приближение массивной планеты.

Однако и здесь на поверку всё оказывается нечисто: разрушить систему из двух тел, которые друг рядом

с другом удерживает лишь слабенькое взаимное притяжение, ещё проще, чем разбить на две части ис-

ходное тело. А значит союз их – очень недолгого свойства.

Уже в XXI веке астрономы догадались, что причиной такого распространения двойственности может

быть эффект, предсказанный русским инженером Иваном Осиповичем Ярковским ещё в конце XIX-го

века.

Эффект Ярковского и YORP-эффект

Сам по себе эффект Ярковского состоит в том, что сила отдачи от фотонов, излучаемых с поверхности

вращающегося астероида, распределена неравномерно. С его утренней, ещё не прогретой стороны, их

улетает..

Действие эффекта Ярковского на вращающееся тело,

проходящее вблизи звезды

Эффект Ярковского, а точнее, эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка, может ускорить

вращение астероида до такой степени, что космическое тело более не сможет существовать в виде

единого целого. Когда скорость вращения превышает определённый предел, с его экватора под дейст-

вием центробежной силы начинают, как дети с раскрутившейся карусели, отваливаться куски вещест-

ва. Эти куски станут обращаться вокруг астероида в соответствии с законом тяготения Ньютона.

Чуть более года назад существование YORP-эффекта было, наконец, четко доказано экспериментально.

Сразу три группы исследователей опубликовали в Nature и Science статьи, подтвердившие, что ско-

рость вращения астероидов Аполлон (1862) и 2000 PH5 увеличивается в соответствии с предсказа-

ниями теории.

Эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка превратился из гипотезы в реально работающее

явление. Астероид 2000 PH5 на радостях даже переименовали, дав ему звучное для английского, но

сомнительное для русского уха название YORP (54509).

Двухкилометровый Аполлон обладает не только быстрым вращением, но и крохотным спутником

размером всего 80 метров в поперечнике, обращающийся по почти круговой орбите, которая проходит

всего в километре над поверхностью Аполлона. Это обстоятельство навело учёных на мысль, что

спутники астероидов – если не самого Аполлона, то других – вполне могут слипаться из тех самых

кусков вещества, что были сброшены с астероида ставшей со временем слишком могучей центробеж-

ной силой.

Кстати, именно такой разрыв малых планет и предсказал более полувека назад Владимир Радзиевский,

хотя конкретный механизм раскрутки у него был не тот, который считают важным в настоящее время.

Что Радзиевский не мог знать, так это то, что разорвать астероид гораздо проще, чем кажется с первого

взгляда.

Наблюдения за этими объектами в последние годы показали, что многие из них могут быть весьма

рыхлыми образованиями небольшой плотности. Вместо цельного межпланетного утёса мы часто

имеем дело, грубо говоря, с грудой отдельных булыжников, под слоем которых, возможно, есть единое

«затравочное» тело - а возможно, и его нет.

Рыхлые астероиды

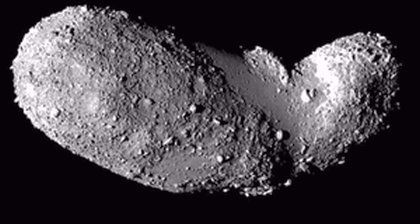

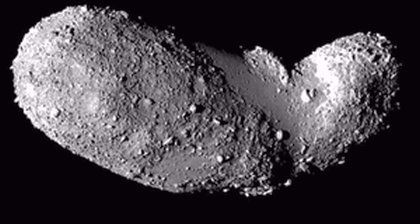

Классический пример такого астероида – Итокава (25143), который в 2005 году с близкого расстояния

изучил японский межпланетный зонд "Хаябуса". "Хаябусе" удалось даже приземлиться ..

Действие эффекта Ярковского на вращающееся тело,

проходящее вблизи звезды

Эффект Ярковского, а точнее, эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка, может ускорить

вращение астероида до такой степени, что космическое тело более не сможет существовать в виде

единого целого. Когда скорость вращения превышает определённый предел, с его экватора под дейст-

вием центробежной силы начинают, как дети с раскрутившейся карусели, отваливаться куски вещест-

ва. Эти куски станут обращаться вокруг астероида в соответствии с законом тяготения Ньютона.

Чуть более года назад существование YORP-эффекта было, наконец, четко доказано экспериментально.

Сразу три группы исследователей опубликовали в Nature и Science статьи, подтвердившие, что ско-

рость вращения астероидов Аполлон (1862) и 2000 PH5 увеличивается в соответствии с предсказа-

ниями теории.

Эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка превратился из гипотезы в реально работающее

явление. Астероид 2000 PH5 на радостях даже переименовали, дав ему звучное для английского, но

сомнительное для русского уха название YORP (54509).

Двухкилометровый Аполлон обладает не только быстрым вращением, но и крохотным спутником

размером всего 80 метров в поперечнике, обращающийся по почти круговой орбите, которая проходит

всего в километре над поверхностью Аполлона. Это обстоятельство навело учёных на мысль, что

спутники астероидов – если не самого Аполлона, то других – вполне могут слипаться из тех самых

кусков вещества, что были сброшены с астероида ставшей со временем слишком могучей центробеж-

ной силой.

Кстати, именно такой разрыв малых планет и предсказал более полувека назад Владимир Радзиевский,

хотя конкретный механизм раскрутки у него был не тот, который считают важным в настоящее время.

Что Радзиевский не мог знать, так это то, что разорвать астероид гораздо проще, чем кажется с первого

взгляда.

Наблюдения за этими объектами в последние годы показали, что многие из них могут быть весьма

рыхлыми образованиями небольшой плотности. Вместо цельного межпланетного утёса мы часто

имеем дело, грубо говоря, с грудой отдельных булыжников, под слоем которых, возможно, есть единое

«затравочное» тело - а возможно, и его нет.

Рыхлые астероиды

Классический пример такого астероида – Итокава (25143), который в 2005 году с близкого расстояния

изучил японский межпланетный зонд "Хаябуса". "Хаябусе" удалось даже приземлиться ..

Изображение астероида Итокава (25143), полученное японским космическим

зондом «Хаябуса» в ноябре 2005 г / JAXA

Как теперь выясняется, для таких астероидов – а их может быть большинство – YORP-эффект не только

может, но и должен приводить к дроблению на части с последующим образованием спутника из сбро-

шенных с экватора частиц. При этом сам астероид приобретает весьма необычную, но хорошо знако-

мую любителям комиксов о зелёных человечках форму "летающей тарелки".

Кевин Уолш, Дерек Ричардсон и Патрик Мишель из университетов французской Ниццы и американс-

кого штата Мериленд смоделировали, как объекты размером с километр, состоящие из примерно тыся-

чи отдельных булыжников, будут вести себя под действием солнечного света с учётом эффекта Ярков-

ского, собственной гравитации и силы трения между отдельными булыжниками.

Результаты этого эксперимента in silico представлены в последнем выпуске Nature.

Астрономы придавали своим моделям разные формы – сферическую и вытянутую в одном направле-

нии, меняли физические свойства булыжников – в первую очередь, коэффициент трения между ними

и долю энергии, которую они теряют при столкновениях. Они также сравнили, чем отличается эволю-

ция тел, в которых есть массивные "затравочные ядра", от поведения тех, что состоят из совершенно

равноправных камней одного и того же размера.

Как оказалось, почти при любых параметрах тело достаточно быстро принимало форму сплюснутой

сферы, а вдоль его экватора вырастал характерный горб «летающей тарелки», который называют эква-

ториальным поясом.

Частицы же, сброшенные этим горбом в дальнейшем медленно собирались в спутник размером до

30% от размеров основного компонента появившейся двойной. Поглядеть, как происходит такая эво-

люция, на одном из примеров можно в этом видеоролике ( слева показан вид с полюса, справа - с

экватора, в 26-секундное видео сжаты тысячи и миллионы лет эволюции объекта, в зависимости от

его размеров и расстояния от Солнца ).

Что сделали Уолш и коллеги

Все объекты, эволюционировавшие в памяти компьютера, изначально вращались как твёрдые тела со

скоростью один оборот вокруг своей оси за 4,4 часа. При плотности каждого булыжника в 3,4 г/см3

Изображение астероида Итокава (25143), полученное японским космическим

зондом «Хаябуса» в ноябре 2005 г / JAXA

Как теперь выясняется, для таких астероидов – а их может быть большинство – YORP-эффект не только

может, но и должен приводить к дроблению на части с последующим образованием спутника из сбро-

шенных с экватора частиц. При этом сам астероид приобретает весьма необычную, но хорошо знако-

мую любителям комиксов о зелёных человечках форму "летающей тарелки".

Кевин Уолш, Дерек Ричардсон и Патрик Мишель из университетов французской Ниццы и американс-

кого штата Мериленд смоделировали, как объекты размером с километр, состоящие из примерно тыся-

чи отдельных булыжников, будут вести себя под действием солнечного света с учётом эффекта Ярков-

ского, собственной гравитации и силы трения между отдельными булыжниками.

Результаты этого эксперимента in silico представлены в последнем выпуске Nature.

Астрономы придавали своим моделям разные формы – сферическую и вытянутую в одном направле-

нии, меняли физические свойства булыжников – в первую очередь, коэффициент трения между ними

и долю энергии, которую они теряют при столкновениях. Они также сравнили, чем отличается эволю-

ция тел, в которых есть массивные "затравочные ядра", от поведения тех, что состоят из совершенно

равноправных камней одного и того же размера.

Как оказалось, почти при любых параметрах тело достаточно быстро принимало форму сплюснутой

сферы, а вдоль его экватора вырастал характерный горб «летающей тарелки», который называют эква-

ториальным поясом.

Частицы же, сброшенные этим горбом в дальнейшем медленно собирались в спутник размером до

30% от размеров основного компонента появившейся двойной. Поглядеть, как происходит такая эво-

люция, на одном из примеров можно в этом видеоролике ( слева показан вид с полюса, справа - с

экватора, в 26-секундное видео сжаты тысячи и миллионы лет эволюции объекта, в зависимости от

его размеров и расстояния от Солнца ).

Что сделали Уолш и коллеги

Все объекты, эволюционировавшие в памяти компьютера, изначально вращались как твёрдые тела со

скоростью один оборот вокруг своей оси за 4,4 часа. При плотности каждого булыжника в 3,4 г/см3

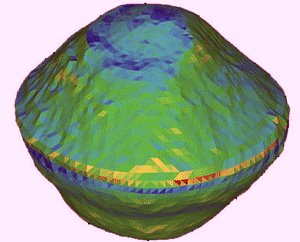

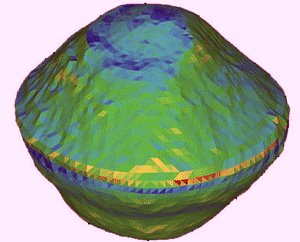

Модель астероида KW4 A, построенная по данным радиолокации

NASA / JPL

Учёные отмечают, что их результаты очень напоминают реальный случай, присутствующий в Солнеч-

ной системе, – полуторакилометровый астероид 1999 KW4, оборачивающийся вокруг своей оси всего

за 2 часа 50 минут. Его форму удалось точно измерить два года назад с помощью радиолокации, когда

он проходил недалеко от Земли. Кстати, у 1999 KW4 — точнее, 1999 KW4 A – есть не только горб, но

и спутник 1999 KW4 B, который в несколько раз меньше.

По-другому эволюция шла только в двух случаях. Если между булыжниками трения изначально вовсе

не было, то они вели себя, как жидкость, принимая при высоких скоростях вытянутую форму класси-

ческих фигур вращения Якоби и Маклорена. Отличалась эволюция и при наличии крупного вытянуто-

го "затравочного ядра" под слоем булыжников – здесь другие камни более или менее облепляли его

поверхность, повторяя форму самого ядра. И в том, и в другом случае спутник образоваться не мог -

прежде, чем орбитальные частицы могли слиться, их "разметал" всё быстрее вращающийся вытяну-

тый основной объект.

Впрочем, даже в таких ситуациях YORP-эффект может оказаться очень полезным. Как показало моде-

лирование, перемещение булыжников по астероиду приводит к обнажению его внутренностей, и про-

исходит это, в первую очередь, вблизи полюсов. Так что когда к какой-то из блуждающих в окрестнос-

тях Земли "летающих тарелок" будет отправлена очередная "хаябуса", пробы стоит брать не с эквато-

риального пояса, кажущегося, на первый взгляд, самой привлекательной целью, а как раз с неприме-

чательных на вид полярных районов. Именно здесь могли остаться следы самого раннего прошлого

Солнечной системы.

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

Модель астероида KW4 A, построенная по данным радиолокации

NASA / JPL

Учёные отмечают, что их результаты очень напоминают реальный случай, присутствующий в Солнеч-

ной системе, – полуторакилометровый астероид 1999 KW4, оборачивающийся вокруг своей оси всего

за 2 часа 50 минут. Его форму удалось точно измерить два года назад с помощью радиолокации, когда

он проходил недалеко от Земли. Кстати, у 1999 KW4 — точнее, 1999 KW4 A – есть не только горб, но

и спутник 1999 KW4 B, который в несколько раз меньше.

По-другому эволюция шла только в двух случаях. Если между булыжниками трения изначально вовсе

не было, то они вели себя, как жидкость, принимая при высоких скоростях вытянутую форму класси-

ческих фигур вращения Якоби и Маклорена. Отличалась эволюция и при наличии крупного вытянуто-

го "затравочного ядра" под слоем булыжников – здесь другие камни более или менее облепляли его

поверхность, повторяя форму самого ядра. И в том, и в другом случае спутник образоваться не мог -

прежде, чем орбитальные частицы могли слиться, их "разметал" всё быстрее вращающийся вытяну-

тый основной объект.

Впрочем, даже в таких ситуациях YORP-эффект может оказаться очень полезным. Как показало моде-

лирование, перемещение булыжников по астероиду приводит к обнажению его внутренностей, и про-

исходит это, в первую очередь, вблизи полюсов. Так что когда к какой-то из блуждающих в окрестнос-

тях Земли "летающих тарелок" будет отправлена очередная "хаябуса", пробы стоит брать не с эквато-

риального пояса, кажущегося, на первый взгляд, самой привлекательной целью, а как раз с неприме-

чательных на вид полярных районов. Именно здесь могли остаться следы самого раннего прошлого

Солнечной системы.

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

Полярная звезда пульсирует все сильнее и сильнее

|

Полярная звезда ( Polaris ) возобновляет размах угасших было пульсаций.

Международная исследовательская группа под руководством доктора Ханса Брунтта ( Hans Bruntt ) из

университета Сиднея представила на конференции “Cool Stars 15”, проходящей в шотландском универ-

ситете Сент-Эндрюс 21–25 июля 2008 года, неожиданные данные о возобновлении пульсаций Поляр-

ной звезды.

Полярная звезда является переменной звездой, относящейся к классу пульсирующих звезд – цефеид.

На протяжении последних ста лет амплитуда колебаний блеска звезды (разница в блеске в максимуме

и в минимуме), как свидетельствовали результаты наблюдений, монотонно уменьшалась и уже была

близка к нулю; это явление, вообще говоря, нехарактерно для цефеид и трактовалось как свидетельство

«старения» Полярной. Если в начале XX века амплитуда колебаний блеска составляла около 10%, то

к его концу сократилась до 2%.

Однако неожиданно на рубеже столетий размах пульсаций Полярной звезды стал возрастать вновь.

Этот процесс начался примерно 10 лет назад, и за это время амплитуда колебаний блеска увеличилась

в два раза – с 2% до 4%.

Открытие было совершено с помощью двух малоизвестных космических телескопов – оптического

телескопа, работающего на уже вышедшей из строя инфракрасной орбитальной обсерватории NASA

WIRE, а также космической камеры SMEI на спутнике Coriolis.

Наблюдения на автоматическом спектроскопическом телескопе AST, установленном в Аризоне, под-

твердили, что речь идет именно о пульсациях звезды, обусловленных регулярным и периодическим

изменением ее размеров.

Причина неожиданного возобновления пульсаций Полярной остается загадкой.

Ценность данного открытия выходит за рамки простого научного курьеза. Цефеиды являются важней-

шим звеном в восстановлении шкалы астрономических расстояний, на которой зиждется вся совре-

менная космология вообще. До сих пор лишь Полярная была единственной из известных науке цефеид,

колебания блеска которой странным образом угасали.

Считалось, что это может быть связано со «старением» звезды; однако возобновление ее пульсаций

говорит о том, что наши представления о природе цефеид еще далеки от реальности.

cnews.ru/news/top/print.shtml?2008/07/22/309079

по теме:

Телескоп Хаббл сфотографировал компаньона Полярной звезды

У Полярной звезды обнаружили "кокон"

Полярная звезда ( Polaris ) возобновляет размах угасших было пульсаций.

Международная исследовательская группа под руководством доктора Ханса Брунтта ( Hans Bruntt ) из

университета Сиднея представила на конференции “Cool Stars 15”, проходящей в шотландском универ-

ситете Сент-Эндрюс 21–25 июля 2008 года, неожиданные данные о возобновлении пульсаций Поляр-

ной звезды.

Полярная звезда является переменной звездой, относящейся к классу пульсирующих звезд – цефеид.

На протяжении последних ста лет амплитуда колебаний блеска звезды (разница в блеске в максимуме

и в минимуме), как свидетельствовали результаты наблюдений, монотонно уменьшалась и уже была

близка к нулю; это явление, вообще говоря, нехарактерно для цефеид и трактовалось как свидетельство

«старения» Полярной. Если в начале XX века амплитуда колебаний блеска составляла около 10%, то

к его концу сократилась до 2%.

Однако неожиданно на рубеже столетий размах пульсаций Полярной звезды стал возрастать вновь.

Этот процесс начался примерно 10 лет назад, и за это время амплитуда колебаний блеска увеличилась

в два раза – с 2% до 4%.

Открытие было совершено с помощью двух малоизвестных космических телескопов – оптического

телескопа, работающего на уже вышедшей из строя инфракрасной орбитальной обсерватории NASA

WIRE, а также космической камеры SMEI на спутнике Coriolis.

Наблюдения на автоматическом спектроскопическом телескопе AST, установленном в Аризоне, под-

твердили, что речь идет именно о пульсациях звезды, обусловленных регулярным и периодическим

изменением ее размеров.

Причина неожиданного возобновления пульсаций Полярной остается загадкой.

Ценность данного открытия выходит за рамки простого научного курьеза. Цефеиды являются важней-

шим звеном в восстановлении шкалы астрономических расстояний, на которой зиждется вся совре-

менная космология вообще. До сих пор лишь Полярная была единственной из известных науке цефеид,

колебания блеска которой странным образом угасали.

Считалось, что это может быть связано со «старением» звезды; однако возобновление ее пульсаций

говорит о том, что наши представления о природе цефеид еще далеки от реальности.

cnews.ru/news/top/print.shtml?2008/07/22/309079

по теме:

Телескоп Хаббл сфотографировал компаньона Полярной звезды

У Полярной звезды обнаружили "кокон"

Астрономы подтвердили уникальность Солнечной системы

|

Туманность Ориона. Фото телескопа Спитцер.

Планетные системы, подобные нашей Солнечной системе, являются относительно редким явлением

во Вселенной. К такому выводу пришла группа астрономов из США и Великобритании по результатам

анализа подобных Солнцу звезд в туманности Ориона.

Статья ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal. Препринт доступен на сайте arxiv.org.

Астрономы исследовали более 250 молодых звезд из туманности Ориона. Они пытались определить

вероятность образования планетных систем вокруг звезд. Для этого они искали околозвездные пыле-

вые диски и анализировали их плотность. "Ориентиром" для астрономов служила частота излучения

звезды. В результате ученые установили, что пылевые облака есть только у десяти процентов исследо-

ванных звезд. И только 8 процентов смогут "обзавестись" планетами, масса которых сравнима с

с массой Юпитера. Такое заключение ученые сделали, основываясь на данных о массе пылевых обла-

ков.

На данный момент считается, что большинство звезд во Вселенной образовались в регионах, напоми-

нающих туманность Ориона. По оценкам астрономов, сделанным на основании наблюдений звезд в

туманности Ориона, планеты размером с Юпитер присутствуют у очень небольшого количества звезд

- от 6 до 10 процентов. Эти результаты расходятся с результатами, полученными ранее в Женевс-

кой обсерватории. Ее сотрудник Майкл Мэйер ( Michel Mayor) и его коллеги, основываясь на своих

наблюдениях, пришли к выводу, что планеты, подобные Земле, могут обращаться вокруг 30-ти про-

центов звезд во Вселенной.

По мнению астрономов, гиганты вроде Юпитера могут помогать развитию жизни на небольших пла-

нетах земного типа. Так, юпитероподобные планеты могут защищать своих меньших соседей от интен-

сивной бомбардировки астероидами. Кроме того, благодаря своей массе, они могут притягивать ко-

меты, изменяя траекторию их движения таким образом, что они не сталкиваются с небольшими пла-

нетами, обращающимися вокруг той же звезды.

lenta.ru/news/2008/07/21/rarity/_Printed.htm

Туманность Ориона. Фото телескопа Спитцер.

Планетные системы, подобные нашей Солнечной системе, являются относительно редким явлением

во Вселенной. К такому выводу пришла группа астрономов из США и Великобритании по результатам

анализа подобных Солнцу звезд в туманности Ориона.

Статья ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal. Препринт доступен на сайте arxiv.org.

Астрономы исследовали более 250 молодых звезд из туманности Ориона. Они пытались определить

вероятность образования планетных систем вокруг звезд. Для этого они искали околозвездные пыле-

вые диски и анализировали их плотность. "Ориентиром" для астрономов служила частота излучения

звезды. В результате ученые установили, что пылевые облака есть только у десяти процентов исследо-

ванных звезд. И только 8 процентов смогут "обзавестись" планетами, масса которых сравнима с

с массой Юпитера. Такое заключение ученые сделали, основываясь на данных о массе пылевых обла-

ков.

На данный момент считается, что большинство звезд во Вселенной образовались в регионах, напоми-

нающих туманность Ориона. По оценкам астрономов, сделанным на основании наблюдений звезд в

туманности Ориона, планеты размером с Юпитер присутствуют у очень небольшого количества звезд

- от 6 до 10 процентов. Эти результаты расходятся с результатами, полученными ранее в Женевс-

кой обсерватории. Ее сотрудник Майкл Мэйер ( Michel Mayor) и его коллеги, основываясь на своих

наблюдениях, пришли к выводу, что планеты, подобные Земле, могут обращаться вокруг 30-ти про-

центов звезд во Вселенной.

По мнению астрономов, гиганты вроде Юпитера могут помогать развитию жизни на небольших пла-

нетах земного типа. Так, юпитероподобные планеты могут защищать своих меньших соседей от интен-

сивной бомбардировки астероидами. Кроме того, благодаря своей массе, они могут притягивать ко-

меты, изменяя траекторию их движения таким образом, что они не сталкиваются с небольшими пла-

нетами, обращающимися вокруг той же звезды.

lenta.ru/news/2008/07/21/rarity/_Printed.htm

ссылки:

space.com/scienceastronomy/080721-mm-solar-systems.html

en.wikipedia.org/wiki/Orion_Nebula

ссылки:

space.com/scienceastronomy/080721-mm-solar-systems.html

en.wikipedia.org/wiki/Orion_Nebula

меню содержание news289 news290 news291

Действие эффекта Ярковского на вращающееся тело,

проходящее вблизи звезды

Эффект Ярковского, а точнее, эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка, может ускорить

вращение астероида до такой степени, что космическое тело более не сможет существовать в виде

единого целого. Когда скорость вращения превышает определённый предел, с его экватора под дейст-

вием центробежной силы начинают, как дети с раскрутившейся карусели, отваливаться куски вещест-

ва. Эти куски станут обращаться вокруг астероида в соответствии с законом тяготения Ньютона.

Чуть более года назад существование YORP-эффекта было, наконец, четко доказано экспериментально.

Сразу три группы исследователей опубликовали в Nature и Science статьи, подтвердившие, что ско-

рость вращения астероидов Аполлон (1862) и 2000 PH5 увеличивается в соответствии с предсказа-

ниями теории.

Эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка превратился из гипотезы в реально работающее

явление. Астероид 2000 PH5 на радостях даже переименовали, дав ему звучное для английского, но

сомнительное для русского уха название YORP (54509).

Двухкилометровый Аполлон обладает не только быстрым вращением, но и крохотным спутником

размером всего 80 метров в поперечнике, обращающийся по почти круговой орбите, которая проходит

всего в километре над поверхностью Аполлона. Это обстоятельство навело учёных на мысль, что

спутники астероидов – если не самого Аполлона, то других – вполне могут слипаться из тех самых

кусков вещества, что были сброшены с астероида ставшей со временем слишком могучей центробеж-

ной силой.

Кстати, именно такой разрыв малых планет и предсказал более полувека назад Владимир Радзиевский,

хотя конкретный механизм раскрутки у него был не тот, который считают важным в настоящее время.

Что Радзиевский не мог знать, так это то, что разорвать астероид гораздо проще, чем кажется с первого

взгляда.

Наблюдения за этими объектами в последние годы показали, что многие из них могут быть весьма

рыхлыми образованиями небольшой плотности. Вместо цельного межпланетного утёса мы часто

имеем дело, грубо говоря, с грудой отдельных булыжников, под слоем которых, возможно, есть единое

«затравочное» тело - а возможно, и его нет.

Рыхлые астероиды

Классический пример такого астероида – Итокава (25143), который в 2005 году с близкого расстояния

изучил японский межпланетный зонд "Хаябуса". "Хаябусе" удалось даже приземлиться ..

Действие эффекта Ярковского на вращающееся тело,

проходящее вблизи звезды

Эффект Ярковского, а точнее, эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка, может ускорить

вращение астероида до такой степени, что космическое тело более не сможет существовать в виде

единого целого. Когда скорость вращения превышает определённый предел, с его экватора под дейст-

вием центробежной силы начинают, как дети с раскрутившейся карусели, отваливаться куски вещест-

ва. Эти куски станут обращаться вокруг астероида в соответствии с законом тяготения Ньютона.

Чуть более года назад существование YORP-эффекта было, наконец, четко доказано экспериментально.

Сразу три группы исследователей опубликовали в Nature и Science статьи, подтвердившие, что ско-

рость вращения астероидов Аполлон (1862) и 2000 PH5 увеличивается в соответствии с предсказа-

ниями теории.

Эффект Ярковского- О'Кифа- Радзиевского- Пэддэка превратился из гипотезы в реально работающее

явление. Астероид 2000 PH5 на радостях даже переименовали, дав ему звучное для английского, но

сомнительное для русского уха название YORP (54509).

Двухкилометровый Аполлон обладает не только быстрым вращением, но и крохотным спутником

размером всего 80 метров в поперечнике, обращающийся по почти круговой орбите, которая проходит

всего в километре над поверхностью Аполлона. Это обстоятельство навело учёных на мысль, что

спутники астероидов – если не самого Аполлона, то других – вполне могут слипаться из тех самых

кусков вещества, что были сброшены с астероида ставшей со временем слишком могучей центробеж-

ной силой.

Кстати, именно такой разрыв малых планет и предсказал более полувека назад Владимир Радзиевский,

хотя конкретный механизм раскрутки у него был не тот, который считают важным в настоящее время.

Что Радзиевский не мог знать, так это то, что разорвать астероид гораздо проще, чем кажется с первого

взгляда.

Наблюдения за этими объектами в последние годы показали, что многие из них могут быть весьма

рыхлыми образованиями небольшой плотности. Вместо цельного межпланетного утёса мы часто

имеем дело, грубо говоря, с грудой отдельных булыжников, под слоем которых, возможно, есть единое

«затравочное» тело - а возможно, и его нет.

Рыхлые астероиды

Классический пример такого астероида – Итокава (25143), который в 2005 году с близкого расстояния

изучил японский межпланетный зонд "Хаябуса". "Хаябусе" удалось даже приземлиться ..

Изображение астероида Итокава (25143), полученное японским космическим

зондом «Хаябуса» в ноябре 2005 г / JAXA

Как теперь выясняется, для таких астероидов – а их может быть большинство – YORP-эффект не только

может, но и должен приводить к дроблению на части с последующим образованием спутника из сбро-

шенных с экватора частиц. При этом сам астероид приобретает весьма необычную, но хорошо знако-

мую любителям комиксов о зелёных человечках форму "летающей тарелки".

Кевин Уолш, Дерек Ричардсон и Патрик Мишель из университетов французской Ниццы и американс-

кого штата Мериленд смоделировали, как объекты размером с километр, состоящие из примерно тыся-

чи отдельных булыжников, будут вести себя под действием солнечного света с учётом эффекта Ярков-

ского, собственной гравитации и силы трения между отдельными булыжниками.

Результаты этого эксперимента in silico представлены в последнем выпуске Nature.

Астрономы придавали своим моделям разные формы – сферическую и вытянутую в одном направле-

нии, меняли физические свойства булыжников – в первую очередь, коэффициент трения между ними

и долю энергии, которую они теряют при столкновениях. Они также сравнили, чем отличается эволю-

ция тел, в которых есть массивные "затравочные ядра", от поведения тех, что состоят из совершенно

равноправных камней одного и того же размера.

Как оказалось, почти при любых параметрах тело достаточно быстро принимало форму сплюснутой

сферы, а вдоль его экватора вырастал характерный горб «летающей тарелки», который называют эква-

ториальным поясом.

Частицы же, сброшенные этим горбом в дальнейшем медленно собирались в спутник размером до

30% от размеров основного компонента появившейся двойной. Поглядеть, как происходит такая эво-

люция, на одном из примеров можно в этом видеоролике ( слева показан вид с полюса, справа - с

экватора, в 26-секундное видео сжаты тысячи и миллионы лет эволюции объекта, в зависимости от

его размеров и расстояния от Солнца ).

Что сделали Уолш и коллеги

Все объекты, эволюционировавшие в памяти компьютера, изначально вращались как твёрдые тела со

скоростью один оборот вокруг своей оси за 4,4 часа. При плотности каждого булыжника в 3,4 г/см3

Изображение астероида Итокава (25143), полученное японским космическим

зондом «Хаябуса» в ноябре 2005 г / JAXA

Как теперь выясняется, для таких астероидов – а их может быть большинство – YORP-эффект не только

может, но и должен приводить к дроблению на части с последующим образованием спутника из сбро-

шенных с экватора частиц. При этом сам астероид приобретает весьма необычную, но хорошо знако-

мую любителям комиксов о зелёных человечках форму "летающей тарелки".

Кевин Уолш, Дерек Ричардсон и Патрик Мишель из университетов французской Ниццы и американс-

кого штата Мериленд смоделировали, как объекты размером с километр, состоящие из примерно тыся-

чи отдельных булыжников, будут вести себя под действием солнечного света с учётом эффекта Ярков-

ского, собственной гравитации и силы трения между отдельными булыжниками.

Результаты этого эксперимента in silico представлены в последнем выпуске Nature.

Астрономы придавали своим моделям разные формы – сферическую и вытянутую в одном направле-

нии, меняли физические свойства булыжников – в первую очередь, коэффициент трения между ними

и долю энергии, которую они теряют при столкновениях. Они также сравнили, чем отличается эволю-

ция тел, в которых есть массивные "затравочные ядра", от поведения тех, что состоят из совершенно

равноправных камней одного и того же размера.

Как оказалось, почти при любых параметрах тело достаточно быстро принимало форму сплюснутой

сферы, а вдоль его экватора вырастал характерный горб «летающей тарелки», который называют эква-

ториальным поясом.

Частицы же, сброшенные этим горбом в дальнейшем медленно собирались в спутник размером до

30% от размеров основного компонента появившейся двойной. Поглядеть, как происходит такая эво-

люция, на одном из примеров можно в этом видеоролике ( слева показан вид с полюса, справа - с

экватора, в 26-секундное видео сжаты тысячи и миллионы лет эволюции объекта, в зависимости от

его размеров и расстояния от Солнца ).

Что сделали Уолш и коллеги

Все объекты, эволюционировавшие в памяти компьютера, изначально вращались как твёрдые тела со

скоростью один оборот вокруг своей оси за 4,4 часа. При плотности каждого булыжника в 3,4 г/см3

Модель астероида KW4 A, построенная по данным радиолокации

NASA / JPL

Учёные отмечают, что их результаты очень напоминают реальный случай, присутствующий в Солнеч-

ной системе, – полуторакилометровый астероид 1999 KW4, оборачивающийся вокруг своей оси всего

за 2 часа 50 минут. Его форму удалось точно измерить два года назад с помощью радиолокации, когда

он проходил недалеко от Земли. Кстати, у 1999 KW4 — точнее, 1999 KW4 A – есть не только горб, но

и спутник 1999 KW4 B, который в несколько раз меньше.

По-другому эволюция шла только в двух случаях. Если между булыжниками трения изначально вовсе

не было, то они вели себя, как жидкость, принимая при высоких скоростях вытянутую форму класси-

ческих фигур вращения Якоби и Маклорена. Отличалась эволюция и при наличии крупного вытянуто-

го "затравочного ядра" под слоем булыжников – здесь другие камни более или менее облепляли его

поверхность, повторяя форму самого ядра. И в том, и в другом случае спутник образоваться не мог -

прежде, чем орбитальные частицы могли слиться, их "разметал" всё быстрее вращающийся вытяну-

тый основной объект.

Впрочем, даже в таких ситуациях YORP-эффект может оказаться очень полезным. Как показало моде-

лирование, перемещение булыжников по астероиду приводит к обнажению его внутренностей, и про-

исходит это, в первую очередь, вблизи полюсов. Так что когда к какой-то из блуждающих в окрестнос-

тях Земли "летающих тарелок" будет отправлена очередная "хаябуса", пробы стоит брать не с эквато-

риального пояса, кажущегося, на первый взгляд, самой привлекательной целью, а как раз с неприме-

чательных на вид полярных районов. Именно здесь могли остаться следы самого раннего прошлого

Солнечной системы.

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

Модель астероида KW4 A, построенная по данным радиолокации

NASA / JPL

Учёные отмечают, что их результаты очень напоминают реальный случай, присутствующий в Солнеч-

ной системе, – полуторакилометровый астероид 1999 KW4, оборачивающийся вокруг своей оси всего

за 2 часа 50 минут. Его форму удалось точно измерить два года назад с помощью радиолокации, когда

он проходил недалеко от Земли. Кстати, у 1999 KW4 — точнее, 1999 KW4 A – есть не только горб, но

и спутник 1999 KW4 B, который в несколько раз меньше.

По-другому эволюция шла только в двух случаях. Если между булыжниками трения изначально вовсе

не было, то они вели себя, как жидкость, принимая при высоких скоростях вытянутую форму класси-

ческих фигур вращения Якоби и Маклорена. Отличалась эволюция и при наличии крупного вытянуто-

го "затравочного ядра" под слоем булыжников – здесь другие камни более или менее облепляли его

поверхность, повторяя форму самого ядра. И в том, и в другом случае спутник образоваться не мог -

прежде, чем орбитальные частицы могли слиться, их "разметал" всё быстрее вращающийся вытяну-

тый основной объект.

Впрочем, даже в таких ситуациях YORP-эффект может оказаться очень полезным. Как показало моде-

лирование, перемещение булыжников по астероиду приводит к обнажению его внутренностей, и про-

исходит это, в первую очередь, вблизи полюсов. Так что когда к какой-то из блуждающих в окрестнос-

тях Земли "летающих тарелок" будет отправлена очередная "хаябуса", пробы стоит брать не с эквато-

риального пояса, кажущегося, на первый взгляд, самой привлекательной целью, а как раз с неприме-

чательных на вид полярных районов. Именно здесь могли остаться следы самого раннего прошлого

Солнечной системы.

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

Полярная звезда ( Polaris ) возобновляет размах угасших было пульсаций. Международная исследовательская группа под руководством доктора Ханса Брунтта ( Hans Bruntt ) из университета Сиднея представила на конференции “Cool Stars 15”, проходящей в шотландском универ- ситете Сент-Эндрюс 21–25 июля 2008 года, неожиданные данные о возобновлении пульсаций Поляр- ной звезды. Полярная звезда является переменной звездой, относящейся к классу пульсирующих звезд – цефеид. На протяжении последних ста лет амплитуда колебаний блеска звезды (разница в блеске в максимуме и в минимуме), как свидетельствовали результаты наблюдений, монотонно уменьшалась и уже была близка к нулю; это явление, вообще говоря, нехарактерно для цефеид и трактовалось как свидетельство «старения» Полярной. Если в начале XX века амплитуда колебаний блеска составляла около 10%, то к его концу сократилась до 2%. Однако неожиданно на рубеже столетий размах пульсаций Полярной звезды стал возрастать вновь. Этот процесс начался примерно 10 лет назад, и за это время амплитуда колебаний блеска увеличилась в два раза – с 2% до 4%. Открытие было совершено с помощью двух малоизвестных космических телескопов – оптического телескопа, работающего на уже вышедшей из строя инфракрасной орбитальной обсерватории NASA WIRE, а также космической камеры SMEI на спутнике Coriolis. Наблюдения на автоматическом спектроскопическом телескопе AST, установленном в Аризоне, под- твердили, что речь идет именно о пульсациях звезды, обусловленных регулярным и периодическим изменением ее размеров. Причина неожиданного возобновления пульсаций Полярной остается загадкой. Ценность данного открытия выходит за рамки простого научного курьеза. Цефеиды являются важней- шим звеном в восстановлении шкалы астрономических расстояний, на которой зиждется вся совре- менная космология вообще. До сих пор лишь Полярная была единственной из известных науке цефеид, колебания блеска которой странным образом угасали. Считалось, что это может быть связано со «старением» звезды; однако возобновление ее пульсаций говорит о том, что наши представления о природе цефеид еще далеки от реальности. cnews.ru/news/top/print.shtml?2008/07/22/309079 по теме: Телескоп Хаббл сфотографировал компаньона Полярной звезды У Полярной звезды обнаружили "кокон"

Туманность Ориона. Фото телескопа Спитцер. Планетные системы, подобные нашей Солнечной системе, являются относительно редким явлением во Вселенной. К такому выводу пришла группа астрономов из США и Великобритании по результатам анализа подобных Солнцу звезд в туманности Ориона. Статья ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal. Препринт доступен на сайте arxiv.org. Астрономы исследовали более 250 молодых звезд из туманности Ориона. Они пытались определить вероятность образования планетных систем вокруг звезд. Для этого они искали околозвездные пыле- вые диски и анализировали их плотность. "Ориентиром" для астрономов служила частота излучения звезды. В результате ученые установили, что пылевые облака есть только у десяти процентов исследо- ванных звезд. И только 8 процентов смогут "обзавестись" планетами, масса которых сравнима с с массой Юпитера. Такое заключение ученые сделали, основываясь на данных о массе пылевых обла- ков. На данный момент считается, что большинство звезд во Вселенной образовались в регионах, напоми- нающих туманность Ориона. По оценкам астрономов, сделанным на основании наблюдений звезд в туманности Ориона, планеты размером с Юпитер присутствуют у очень небольшого количества звезд - от 6 до 10 процентов. Эти результаты расходятся с результатами, полученными ранее в Женевс- кой обсерватории. Ее сотрудник Майкл Мэйер ( Michel Mayor) и его коллеги, основываясь на своих наблюдениях, пришли к выводу, что планеты, подобные Земле, могут обращаться вокруг 30-ти про- центов звезд во Вселенной. По мнению астрономов, гиганты вроде Юпитера могут помогать развитию жизни на небольших пла- нетах земного типа. Так, юпитероподобные планеты могут защищать своих меньших соседей от интен- сивной бомбардировки астероидами. Кроме того, благодаря своей массе, они могут притягивать ко- меты, изменяя траекторию их движения таким образом, что они не сталкиваются с небольшими пла- нетами, обращающимися вокруг той же звезды. lenta.ru/news/2008/07/21/rarity/_Printed.htm

ссылки: space.com/scienceastronomy/080721-mm-solar-systems.html en.wikipedia.org/wiki/Orion_Nebula