меню содержание news296 news297 news298

меню содержание news296 news297 news298

Солнечная система застряла на развилке

|

У эволюции любой планетной системы есть две магистральных дороги, и обе они ведут к крайностям,

не допускающим появления ничего, похожего на Землю. Правда, теория появления и миграции планет

не гарантирует, что рука какого-то неведомого пока закона природы не ставит нас заранее на узкую, но

верную тропку.

Пока человечество знало лишь одну планетную систему – Солнечную, астрономы веками упражнялись

в попытках объяснить её происхождение естественным образом. Их усилия были направлены на то,

чтобы модель «сама собой» предсказывала появление вокруг звезды планет, подобных нашим, и в тех

местах, где они находятся у нас. Сначала идут небольшие планеты земной группы, за ними - планеты-

-гиганты вроде Юпитера и Сатурна, ещё дальше – середнячки вроде Урана и Нептуна.

Неудивительно, что эти модели, в общем и целом, достигали своей цели – в конце концов, глупо было

бы публиковать теорию, которая уже опровергнута единственным известным фактом. Наверное, самый

показательный пример здесь – теория Джинса, выдвинутая в начале прошлого века. Британец Джеймс

Джинс предположил, что своим появлением Солнечная система обязана тесному сближению Солнца

с другой звездой, вытянувшей из Солнца сигарообразную струю вещества, из которой потом образова-

лись все планеты.

Согласно расчётам, под действием гравитационной неустойчивости в центре этой струи образовались

бы крупные планеты, а по краям - более мелкие. Теория допускала даже зрительное истолкование: сама

струя в центре была более толстой, чем к краям - так где, как не в центре, образовываться крупным те-

лам. И хотя сейчас эти построения, сделанные в эпоху, когда даже источник энергии звёзд не был из-

вестен, кажутся как минимум наивными, они хорошо иллюстрируют стремление учёных найти объяс-

нение тому, что было перед их глазами.

Более серьёзные теории образования планет предполагают, что Солнечная система образовалась из

газопылевого диска, окружавшего нашу звезду на заре её существования.

Все они восходят к идеям, выдвинутым Кантом и Лапласом ещё на рубеже XVIII и XIX веков; уточня-

лись лишь детали. К середине XX века стало ясно, что процесс идёт в несколько стадий: сначала кро-

хотные пылинки слипаются в песчинки, те, собирая на себя газ и пыль, образуют булыжники и глыбы.

Эти камни собираются в так называемые планетезимали – объекты размером порядка километра, из

которых - слипанием друг с другом и аккрецией окружающих газа и пыли - образуются планеты таки-

ми, какими мы их знаем.

Успехи в изучении строения вещества и его взаимодействия с излучением позволили предположить,

что солнечный свет быстро выметет все лёгкие газы из горячих центральных областей Солнечной сис-

темы, и здесь будут формироваться в основном скалистые тела из тяжёлых элементов. В то же время

планеты, появляющиеся на окраинах, где холоднее, соберут на себя большую часть водорода и гелия.

Наблюдения, казалось, лишь подтверждали эти модели. Когда же стало ясно, что практически все звёз-

ды в процессе своего формирования были окружены газопылевыми дисками, возник даже вопрос: где

все эти многочисленные планетные системы, которые должны быть так похожи на нашу?

И астрономы принялись их искать..

Вот только когда первые планетные системы начали находить – а первая внесолнечная планета была

открыта лишь в 1995 году - выяснилось, что они совсем не похожи на Солнечную.

Сейчас известно чуть более 300 планет, обращающихся вокруг двух сотен звёзд, в том числе несколько

десятков систем, в которых известно более одной планеты. Но вместо близнецов Солнечной системы

мы увидели одних уродцев, в которых планеты-гиганты с массой больше Юпитера кружатся внутри

орбиты нашего Меркурия, «нептуны» занимают место Земли, а орбиты их совсем не круглые, а сильно

вытянутые, эллиптические. Кроме того, в некоторых случаях планеты двигаются в резонансе друг с

другом – пока одна из них совершает один оборот, другая делает ровно два, три и так далее.

В Солнечной системе ничего подобного не замечено – только в главном поясе астероидов можно най-

ти зоны, находящиеся в такого рода резонансе с большими планетами, но зон этих астероиды, напро-

тив, избегают.

Миграция планет

Основных причин миграции две – это взаимодействие сконденсировавшихся из газа и пыли планет с

ещё не рассеявшимся газопылевым облаком и гравитационное взаимодействие между самими планета-

ми..

Как создать планеты- газовые гиганты в непосредственной близости от звезды, пока никто не приду-

думал. Поэтому астрономы предполагают, что в процессе эволюции планеты-гиганты, зародившись

далеко от своих звёзд, мигрировали в эту область. Идея планетной миграции за последние несколько

лет произвела настоящий переворот в понимании процессов образования планетных систем, а компью-

терное моделирование показало, что такая миграция возможна за неожиданно короткое по космичес-

ким масштабам время порядка миллиона лет.

С этим переворотом пришёл и очередной разворот в отношении к естественности Солнечной системы.

Теперь астрономы чешут головы над вопросом: так всё-таки, наши космические окрестности – это пра-

вило или исключение?

Вопрос далеко не тривиальный, и это тот редкий случай, когда в попытках ответить на него опираться

на результаты наблюдений нельзя. Конечно, абсолютное большинство планетных систем, которые нам

известны, на Солнечную совсем не похожи. Но дело в том, что систем, похожих на нашу, мы пока обна-

ружить просто не можем. Большинство методов обнаружения внесолнечных планет наиболее чувстви-

тельны именно к гигантским телам, обращающимся в непосредственной близости от своих солнц.

Методы обнаружения внесолнечных планет

Астрономам известны пять основных методов обнаружения внесолнечных планет.

Во-первых, это метод прямых наблюдений - мы можем элементарно увидеть планету рядом с другой

звездой, подобно тому, как ..

Группа канадских и американских астрономов под руководством Эдварда Томмеса из Гвельфского

университета в канадской провинции Онтарио попыталась решить этот вопрос экспериментом -

но не натурным, разумеется, а численным. Его результаты опубликованы в последнем выпуске

Science. С помощью суперкомпьютера учёные смоделировали процесс образования планетных систем

и миграции тел в них в первые полмиллиарда лет жизни новорождённой звезды, похожей на моло-

дое Солнце. Заселив окружающий её газопылевой диск «зародышами» планет массой в тысячную долю

массы Земли, астрономы стали следить за совместной эволюцией растущих планет и диска.

Подобные работы делались и прежде, однако, как правило, рассматривали лишь одну сторону процесса

- гидродинамическую эволюцию диска или миграцию планет под действием взаимного притяжения и

притяжения со стороны звезды. Попытки «поженить» два подхода также предпринимались, однако ха-

рактерные временные масштабы процессов, протекающих в газе и в популяции планет, трудно соизме-

римы, а потому, как правило, ограничивались эволюцией двух-трёх планет на небольшом промежутке

времени ( несколько тысяч оборотов вокруг звезды ).

Томмес и его коллеги решили пожертвовать не временем, а точностью в описании газового диска.

Во-первых, они заменили сложную физику аккреции ( выпадения ) вещества на планеты простой мо-

делью. А сам диск, вместо того чтобы представлять его двух- и уж тем более трёхмерной структурой,

они заменили на набор тонких круглых колец. В таком приближении почти вся гидродинамическая

часть модели свелась к теории дисков, предложенной более 30 лет назад российскими астрофизиками

Николаем Ивановичем Шакурой и Рашидом Алиевичем Сюняевым. С некоторыми дальнейшими упро-

щениями у модели осталось, по сути, лишь два параметра – полная масса газового диска и знаменитый

параметр ?, описывающий вязкость вещества в диске.

После этого оставалось лишь заставить машину считать, меняя параметры от одного эксперимента к

другому. Всего их было проделано чуть больше сотни.

Как выяснилось, планетные системы, хоть чем-то похожие на нашу, в вычислениях появляются

очень редко.

Лишь в 6% случаев по истечении 500 миллионов лет эксперимент не сходился к одной из двух край-

ностей. Первая из них – множество «горячих юпитеров», хаотично обращающихся в непосредственной

близости от звезды по сильно вытянутым орбитам. Вторая – ни одной гигантской планеты, такой же

беспорядок в центре и никаких спокойных круглых орбит на почтительном от звезды расстоянии.

Вместе с тем, именно наличие Юпитера на круговой орбите во многом стабилизирует нашу планетную

систему, заодно защищая жизнь на Земле от бомбардировки шальными кометами и астероидами: могу-

чее притяжение гигантской планеты за миллиарды лет в значительной степени очистило окрестности

Солнца от таких объектов.

Система, действительно подобная Солнечной – в ней две гигантские планеты, напоминающие наши

Юпитер и Сатурн, и несколько планет помельче обращаются по круговым орбитам, – получилась лишь

в 1 случае из 100. Для этого требуется достаточно чёткое соотношение между вязкостью и массой.

Сделай диск чуть массивнее или менее вязким – и его наполнят «горячие юпитеры», чуть легче или

вязче – и гигантских планет не останется вовсе.

Неудивительно, что эти модели, в общем и целом, достигали своей цели – в конце концов, глупо было

бы публиковать теорию, которая уже опровергнута единственным известным фактом. Наверное, самый

показательный пример здесь – теория Джинса, выдвинутая в начале прошлого века. Британец Джеймс

Джинс предположил, что своим появлением Солнечная система обязана тесному сближению Солнца

с другой звездой, вытянувшей из Солнца сигарообразную струю вещества, из которой потом образова-

лись все планеты.

Согласно расчётам, под действием гравитационной неустойчивости в центре этой струи образовались

бы крупные планеты, а по краям - более мелкие. Теория допускала даже зрительное истолкование: сама

струя в центре была более толстой, чем к краям - так где, как не в центре, образовываться крупным те-

лам. И хотя сейчас эти построения, сделанные в эпоху, когда даже источник энергии звёзд не был из-

вестен, кажутся как минимум наивными, они хорошо иллюстрируют стремление учёных найти объяс-

нение тому, что было перед их глазами.

Более серьёзные теории образования планет предполагают, что Солнечная система образовалась из

газопылевого диска, окружавшего нашу звезду на заре её существования.

Все они восходят к идеям, выдвинутым Кантом и Лапласом ещё на рубеже XVIII и XIX веков; уточня-

лись лишь детали. К середине XX века стало ясно, что процесс идёт в несколько стадий: сначала кро-

хотные пылинки слипаются в песчинки, те, собирая на себя газ и пыль, образуют булыжники и глыбы.

Эти камни собираются в так называемые планетезимали – объекты размером порядка километра, из

которых - слипанием друг с другом и аккрецией окружающих газа и пыли - образуются планеты таки-

ми, какими мы их знаем.

Успехи в изучении строения вещества и его взаимодействия с излучением позволили предположить,

что солнечный свет быстро выметет все лёгкие газы из горячих центральных областей Солнечной сис-

темы, и здесь будут формироваться в основном скалистые тела из тяжёлых элементов. В то же время

планеты, появляющиеся на окраинах, где холоднее, соберут на себя большую часть водорода и гелия.

Наблюдения, казалось, лишь подтверждали эти модели. Когда же стало ясно, что практически все звёз-

ды в процессе своего формирования были окружены газопылевыми дисками, возник даже вопрос: где

все эти многочисленные планетные системы, которые должны быть так похожи на нашу?

И астрономы принялись их искать..

Вот только когда первые планетные системы начали находить – а первая внесолнечная планета была

открыта лишь в 1995 году - выяснилось, что они совсем не похожи на Солнечную.

Сейчас известно чуть более 300 планет, обращающихся вокруг двух сотен звёзд, в том числе несколько

десятков систем, в которых известно более одной планеты. Но вместо близнецов Солнечной системы

мы увидели одних уродцев, в которых планеты-гиганты с массой больше Юпитера кружатся внутри

орбиты нашего Меркурия, «нептуны» занимают место Земли, а орбиты их совсем не круглые, а сильно

вытянутые, эллиптические. Кроме того, в некоторых случаях планеты двигаются в резонансе друг с

другом – пока одна из них совершает один оборот, другая делает ровно два, три и так далее.

В Солнечной системе ничего подобного не замечено – только в главном поясе астероидов можно най-

ти зоны, находящиеся в такого рода резонансе с большими планетами, но зон этих астероиды, напро-

тив, избегают.

Миграция планет

Основных причин миграции две – это взаимодействие сконденсировавшихся из газа и пыли планет с

ещё не рассеявшимся газопылевым облаком и гравитационное взаимодействие между самими планета-

ми..

Как создать планеты- газовые гиганты в непосредственной близости от звезды, пока никто не приду-

думал. Поэтому астрономы предполагают, что в процессе эволюции планеты-гиганты, зародившись

далеко от своих звёзд, мигрировали в эту область. Идея планетной миграции за последние несколько

лет произвела настоящий переворот в понимании процессов образования планетных систем, а компью-

терное моделирование показало, что такая миграция возможна за неожиданно короткое по космичес-

ким масштабам время порядка миллиона лет.

С этим переворотом пришёл и очередной разворот в отношении к естественности Солнечной системы.

Теперь астрономы чешут головы над вопросом: так всё-таки, наши космические окрестности – это пра-

вило или исключение?

Вопрос далеко не тривиальный, и это тот редкий случай, когда в попытках ответить на него опираться

на результаты наблюдений нельзя. Конечно, абсолютное большинство планетных систем, которые нам

известны, на Солнечную совсем не похожи. Но дело в том, что систем, похожих на нашу, мы пока обна-

ружить просто не можем. Большинство методов обнаружения внесолнечных планет наиболее чувстви-

тельны именно к гигантским телам, обращающимся в непосредственной близости от своих солнц.

Методы обнаружения внесолнечных планет

Астрономам известны пять основных методов обнаружения внесолнечных планет.

Во-первых, это метод прямых наблюдений - мы можем элементарно увидеть планету рядом с другой

звездой, подобно тому, как ..

Группа канадских и американских астрономов под руководством Эдварда Томмеса из Гвельфского

университета в канадской провинции Онтарио попыталась решить этот вопрос экспериментом -

но не натурным, разумеется, а численным. Его результаты опубликованы в последнем выпуске

Science. С помощью суперкомпьютера учёные смоделировали процесс образования планетных систем

и миграции тел в них в первые полмиллиарда лет жизни новорождённой звезды, похожей на моло-

дое Солнце. Заселив окружающий её газопылевой диск «зародышами» планет массой в тысячную долю

массы Земли, астрономы стали следить за совместной эволюцией растущих планет и диска.

Подобные работы делались и прежде, однако, как правило, рассматривали лишь одну сторону процесса

- гидродинамическую эволюцию диска или миграцию планет под действием взаимного притяжения и

притяжения со стороны звезды. Попытки «поженить» два подхода также предпринимались, однако ха-

рактерные временные масштабы процессов, протекающих в газе и в популяции планет, трудно соизме-

римы, а потому, как правило, ограничивались эволюцией двух-трёх планет на небольшом промежутке

времени ( несколько тысяч оборотов вокруг звезды ).

Томмес и его коллеги решили пожертвовать не временем, а точностью в описании газового диска.

Во-первых, они заменили сложную физику аккреции ( выпадения ) вещества на планеты простой мо-

делью. А сам диск, вместо того чтобы представлять его двух- и уж тем более трёхмерной структурой,

они заменили на набор тонких круглых колец. В таком приближении почти вся гидродинамическая

часть модели свелась к теории дисков, предложенной более 30 лет назад российскими астрофизиками

Николаем Ивановичем Шакурой и Рашидом Алиевичем Сюняевым. С некоторыми дальнейшими упро-

щениями у модели осталось, по сути, лишь два параметра – полная масса газового диска и знаменитый

параметр ?, описывающий вязкость вещества в диске.

После этого оставалось лишь заставить машину считать, меняя параметры от одного эксперимента к

другому. Всего их было проделано чуть больше сотни.

Как выяснилось, планетные системы, хоть чем-то похожие на нашу, в вычислениях появляются

очень редко.

Лишь в 6% случаев по истечении 500 миллионов лет эксперимент не сходился к одной из двух край-

ностей. Первая из них – множество «горячих юпитеров», хаотично обращающихся в непосредственной

близости от звезды по сильно вытянутым орбитам. Вторая – ни одной гигантской планеты, такой же

беспорядок в центре и никаких спокойных круглых орбит на почтительном от звезды расстоянии.

Вместе с тем, именно наличие Юпитера на круговой орбите во многом стабилизирует нашу планетную

систему, заодно защищая жизнь на Земле от бомбардировки шальными кометами и астероидами: могу-

чее притяжение гигантской планеты за миллиарды лет в значительной степени очистило окрестности

Солнца от таких объектов.

Система, действительно подобная Солнечной – в ней две гигантские планеты, напоминающие наши

Юпитер и Сатурн, и несколько планет помельче обращаются по круговым орбитам, – получилась лишь

в 1 случае из 100. Для этого требуется достаточно чёткое соотношение между вязкостью и массой.

Сделай диск чуть массивнее или менее вязким – и его наполнят «горячие юпитеры», чуть легче или

вязче – и гигантских планет не останется вовсе.

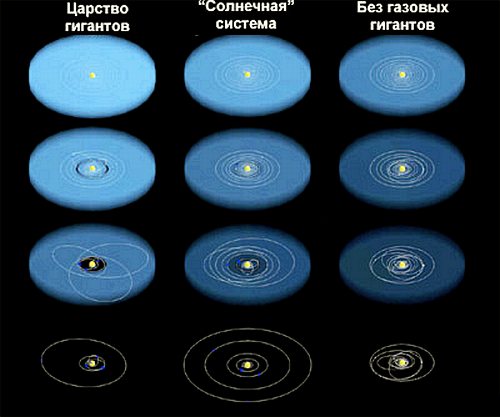

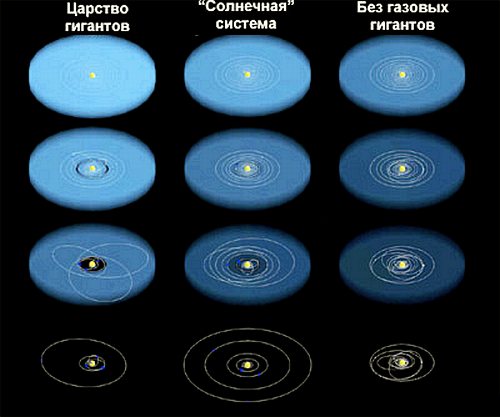

Три пути развития планетных систем. В случае слишком плотного диска ( слева ) образуется

большое число гигантских газовых планет, которые быстро мигрируют к центральной звезде,

превращаясь в «горячие юпитеры». В случае слишком разреженного диска ( справа ) образует-

ся множество твёрдых планет, взаимодействие которых хаотизирует систему. Лишь при

правильном совпадении параметров ( в центре ) появляется подобие Солнечной системы.

// Ed Thommes

Томмес и его коллеги пишут, что задним умом, после проведения эксперимента, несложно объяснить

такой результат. В системе диск - планеты идёт своего рода борьба между двумя компонентами. Аккре-

ция вещества из диска движет планеты к центру системы, и если диск достаточно массивен, их финаль-

ная судьба – быть поглощёнными звездой. В то же время планеты собирают на себя газ, одновременно

смещаясь к центру системы, таким образом «выедая» сначала кольца, а потом и дыры в диске. Вопрос

лишь в том, какой процесс идёт быстрее. Если газ исчезает слишком быстро, то крупные планеты не

образуются, если слишком медленно – все они превратятся в «горячие юпитеры». И лишь в случае при-

мерного равенства двух сил одна–две гигантских планеты успевают сформироваться, но к тому време-

ни газа, который заставил бы их смещаться к центру, уже не остаётся.

Тем не менее, из этих результатов пока нельзя делать вывод, что Солнечная система «уникальна» или

даже редка.

Во-первых, даже если это один случай на сотню, то помножив это число на десятки миллиардов похо-

жих на Солнце звёзд в Галактике, можно получить сотни миллионов планетных систем, похожих на

нашу.

А во-вторых, исходного распределения параметров модели - массы диска и его вязкости, определяемой

химическим составом и долей пыли в нём, - никто не знает. Никто не может дать гарантии, что по

множеству каких-то не известных нам пока причин условия не складываются благотворно именно для

образования систем, подобных Солнечной. Так что у «скучной» работы по измерению химического

состава и масс облаков газа, окружающих далёкие молодые звёзды, появилась неожиданно актуальная

составляющая.

ссылки:

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

lenta.ru/ news/2008/08/08/ unique

lenta.ru/ articles/2008/06/18/ extraterrestrial

Gas Disks to Gas Giants: Simulating the Birth of Planetary Systems - Science

Solar systems like ours may be rare - New Scientist

Три пути развития планетных систем. В случае слишком плотного диска ( слева ) образуется

большое число гигантских газовых планет, которые быстро мигрируют к центральной звезде,

превращаясь в «горячие юпитеры». В случае слишком разреженного диска ( справа ) образует-

ся множество твёрдых планет, взаимодействие которых хаотизирует систему. Лишь при

правильном совпадении параметров ( в центре ) появляется подобие Солнечной системы.

// Ed Thommes

Томмес и его коллеги пишут, что задним умом, после проведения эксперимента, несложно объяснить

такой результат. В системе диск - планеты идёт своего рода борьба между двумя компонентами. Аккре-

ция вещества из диска движет планеты к центру системы, и если диск достаточно массивен, их финаль-

ная судьба – быть поглощёнными звездой. В то же время планеты собирают на себя газ, одновременно

смещаясь к центру системы, таким образом «выедая» сначала кольца, а потом и дыры в диске. Вопрос

лишь в том, какой процесс идёт быстрее. Если газ исчезает слишком быстро, то крупные планеты не

образуются, если слишком медленно – все они превратятся в «горячие юпитеры». И лишь в случае при-

мерного равенства двух сил одна–две гигантских планеты успевают сформироваться, но к тому време-

ни газа, который заставил бы их смещаться к центру, уже не остаётся.

Тем не менее, из этих результатов пока нельзя делать вывод, что Солнечная система «уникальна» или

даже редка.

Во-первых, даже если это один случай на сотню, то помножив это число на десятки миллиардов похо-

жих на Солнце звёзд в Галактике, можно получить сотни миллионов планетных систем, похожих на

нашу.

А во-вторых, исходного распределения параметров модели - массы диска и его вязкости, определяемой

химическим составом и долей пыли в нём, - никто не знает. Никто не может дать гарантии, что по

множеству каких-то не известных нам пока причин условия не складываются благотворно именно для

образования систем, подобных Солнечной. Так что у «скучной» работы по измерению химического

состава и масс облаков газа, окружающих далёкие молодые звёзды, появилась неожиданно актуальная

составляющая.

ссылки:

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

lenta.ru/ news/2008/08/08/ unique

lenta.ru/ articles/2008/06/18/ extraterrestrial

Gas Disks to Gas Giants: Simulating the Birth of Planetary Systems - Science

Solar systems like ours may be rare - New Scientist

Впервые удалось сфотографировать планету у другой звезды

|

Астрономам впервые удалось сфотографировать планету у другой звезды. Звезда не сильно отличается

от Солнца, а вот планета совсем не похожа на членов нашей Солнечной системы.

Первая планета, обращающаяся вокруг далёкой звезды, была открыта лишь в 1995 году. С тех пор астро-

номы нашли уже более 300 внесолнечных планет, обращающихся вокруг примерно сотни звёзд. Однако

все они за редкими исключениями совсем не похожи на нашу родную Солнечную систему. Планеты с

массой гиганта Юпитера могут кружиться вокруг своих звёзд в десятки раз ближе, чем Меркурий вокруг

Солнца, и двигаться по сильно вытянутым орбитам, так отличающимся от почти круговых траекторий

больших тел Солнечной системы.

Причины того, что другие системы так не похожи на Солнечную, – "предвзятость" астрономов, а точ-

нее, их методологии. Похожие на Солнечную систему планетные семейства разглядеть современными

методами просто очень сложно.

Абсолютное большинство внесолнечных планет открыты по их влиянию на движение или свет звёзд,

вокруг которых они обращаются. Влияние тем сильнее, чем планета ближе находится к своей звезде.

Методы обнаружения внесолнечных планет

Астрономам известны пять основных методов обнаружения внесолнечных планет. Во-первых, это ме-

тод прямых наблюдений - мы можем элементарно увидеть планету рядом с другой звездой, подобно

тому, как видим...

Ясно, что такими средствами объективные представления о планетных системах сформировать сложно.

Чтобы увидеть более полную картину, канадские астрономы под руководством Давида Лафреньера из

Университета Торонто несколько лет назад организовали программу поиска планет, находящихся, нао-

борот, как можно дальше от своих звёзд. Они шаг за шагом осматривают окрестности расположенных

недалеко от Земли звёзд (увидеть свет планет, находящихся далеко, надежд мало ) в поисках дополни-

тельных источников света и подробно изучают те из них, что находят.

При этом астрономы решили искать планеты не по отражённому ими свету звёзд, которого на удалён-

ные тела приходит совсем немного, а на свет, который излучают сами планеты в юности.

Звёзды и планеты формируются из одного и того же газопылевого облака, которое постепенно сжима-

ется под действием собственной гравитации. При этом сжатии выделяется довольно много энергии,

благодаря которому вещество нагревается и ярко светит. Светятся и протозвёзды, и протопланеты, хо-

тя первые гораздо ярче благодаря своим существенно большим размерам.

В дальнейшем эволюционные пути звёзд и планет расходятся: условия в центрах звёзд позволяют им

зажечь ядерные реакции превращения водорода в гелий, планетам же, лишённым такого источника

энергии, суждено медленно остывать. Тем не менее в юности планеты светятся очень ярко.

Например, Юпитер на заре своего существования светился в тысячи раз ярче, чем сейчас. Искать свет

горячих своим собственным жаром, а не нагретых звёздами планет и решили Лафреньер и его коллеги.

Для этого они сосредоточились на нескольких группах молодых звёзд – так называемых звёздных ассо-

циациях, расположенных недалеко от Земли . В случае со звёздной ассоциацией, центр которой распо-

ложен примерно в 500 световых годах от Земли в направлении на созвездие Скорпиона, к астрономам

наконец пришёл успех.

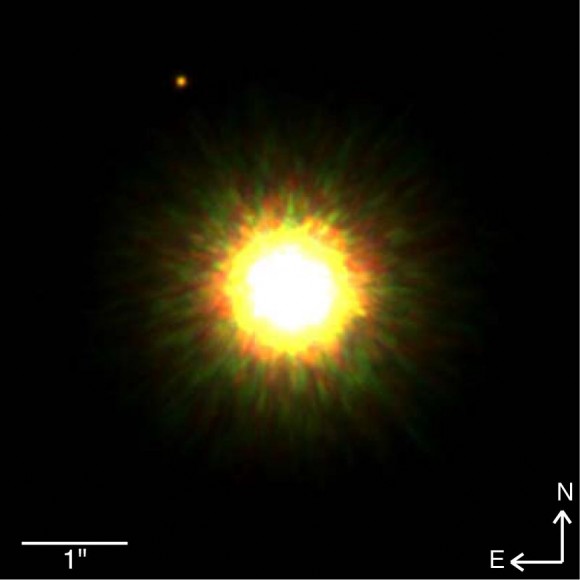

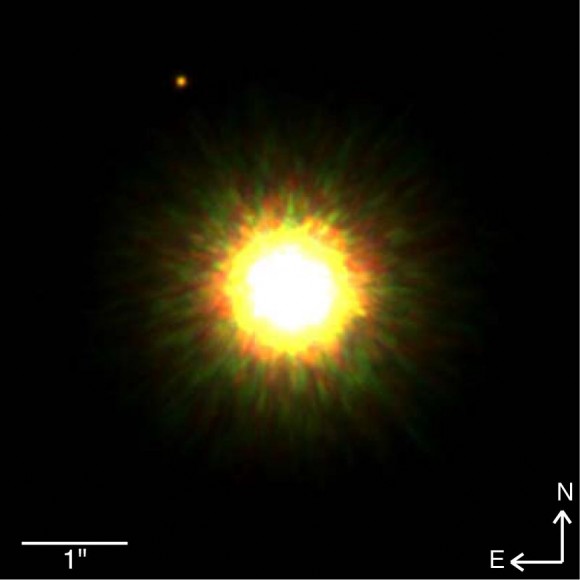

Фото: телескоп GEMINI

Фото: телескоп GEMINI

Разглядывая звёздочку 1RXS J160929.1-210524, расположенную недалеко от "верхней клешни" этого

созвездия, с помощью инфракрасной аппаратуры одного из телескопов-близнецов Gemini, расположен-

ного на Гавайях, Лафреньер и его коллеги заметили в двух угловых секундах к северо-востоку от неё в

несколько тысяч раз более слабый объект.

Учёные заинтересовались светилом и получили его спектр, который подтвердил их догадки.

По предварительным данным, это первая планета возле далёкой звезды, изображение которой удалось

получить напрямую.

Работа учёных должна появиться в одном из ближайших выпусков Astrophysical Journal Letters.

Сама 1RXS J160929.1-210524 – это молодая звезда спектрального класса K7, возраст которой астроно-

мы оценивают примерно в 5 миллионов лет; столько же и другим звездам ее ассоциации в северной

части созвездия Скорпиона. Она примерно на 15% легче Солнца ( впрочем, со сравнимой погрешнос-

тью), примерно настолько же меньше нашей звезды и существенно холоднее её – температура поверх-

ности составляет примерно 3600-4100 градусов по Цельсию против 5500 градусов по шкале шведского

астронома у Солнца.

Инфракрасные спектры 1RXS J160929.1-210524 и её "компаньона", по которым определялись

физические характеристики двух тел. По горизонтальной оси отложена длина волны в микронах,

по вертикальной - спектральная плотность интенсивности. Видно, что по сравнению с модель-

ными спектрами ( на данном рисунке приведён лишь один ), коротковолновая часть "завалена",

что свидетельствует о пониженной температуре.

// David Lafreniere, Ray Jayawardhana, Marten van Kerwijk / Gemini

Её напарник - куда более интересный объект. Его температуру учёные оценивают в 1400–1700 градусов

по Цельсию, а массу - примерно в 8 масс Юпитера. При этом речь идёт об очень молодом объекте: сила

тяжести там, где формируется основная часть излучения ( её можно оценить по соотношению плотнос-

ти и температуры, отражающемуся на виде спектра), очень невелика, а значит, скорее всего, объект всё

ещё находится в стадии сжатия.

Впрочем, неточность определения массы заключает её в интервал от примерно 7 до 12 масс Юпитера

( от 0,7% до 1,2% масс Солнца ).

В любом случае этот объект можно назвать планетой: даже значение в 12 юпитерианских масс ниже

предела, отделяющего планеты от так называемых бурых карликов.

Эти объекты, как и планеты, слишком легки, чтобы зажечь реакции превращения водорода в гелий, но

их массы всё-таки хватает, чтобы на стадии сжатия в них некоторое время продолжались ядерные ре-

акции превращения дейтерия ( тяжёлого изотопа водорода ) в гелий. Всю оставшуюся после этого не-

долгого периода славы жизнь бурые карлики, так и не став настоящими звёздами, светятся, как и

планеты, медленно остывая.

Расположена планета, пока не получившая не то что имени, но даже собственного обозначения, как

минимум в 300 астрономических единицах ( 1 а. е. – это среднее расстояния от Земли до Солнца), или

примерно в 45 миллиардах километрах, от 1RXS J160929.1-210524. Это вдесятеро больше, чем расстоя-

ние от Солнца до самой далёкой планеты Солнечной системы – Нептуна, что, по мнению Лафреньера

и его коллег, плохо вяжется с современными теориями образования планетных систем. Плотность про-

топланетного диска на таких расстояниях должна быть ничтожна, и там вряд ли может появиться что-

-то крупное. Возможно, объекты, подобные тому, что кружит вокруг 1RXS J160929.1-210524, образуют-

ся совсем не так, как члены нашей планетной семьи и всех внесолнечных систем, известных астро

номам.

Расстояние, впрочем, может быть даже большим, если соединяющий их отрезок мы видим под углом к

лучу зрения, отличающимся от прямого.

Да и сама планета, возможно, лишь случайно проецируется на окрестности J160929.1-210524.

Лафреньер оценивает шансы такого совпадения хотя бы у одной из 82 осмотренных астрономами чле-

нов ассоциации как 1:3000. Тем не менее его оценка спорна, поскольку основана на предположении,

что подобных напарнику J160929.1-210524 объектов в ассоциации столько же, сколько звёзд массой

больше 10% массы Солнца, которые все каталогизированы. Предположение, надо признать, сомнитель-

ное, так как мелких объектов в астрономии обычно оказывается куда больше, чем крупных.

Доказать, что напарник J160929.1-210524 действительно гравитационно связан с этой звездой, могут

наблюдения движения двух объектов. Проследить обращение одного вокруг другого вряд ли получится

– оборот по такой орбите должен продолжаться минимум несколько тысяч лет. Но, если астрономы

увидят, что они движутся в одну сторону, это резко снизит вероятность того, что близость их располо-

жения случайна. В любом случае J160929.1-210524 и её напарник расположены так далеко, что потре-

буется несколько лет, чтобы замерить их перемещение по небу.

Лафреньеру и его коллегам, конечно, очень хотелось бы, чтобы близость двух тел была не случайной.

Иначе ни о каком первенстве они говорить не смогут.

Ведь другим астрономам уже удавалось и зафиксировать свет, отражённый от внесолнечной планеты,

и составить очень грубую «карту» другой далёкой планеты по вариациям потока отражённого ею звёзд-

ного света. Удавалось непосредственно разглядеть и бурый карлик на орбите вокруг другой звезды, и

планету массой около 8 масс Юпитера на орбите вокруг другого бурого карлика.

Канадские астрономы надеются, что они первые, кто увидел пару из настоящей планеты и настоящей

звезды. Пускай и очень молодых и странных.

gazeta.ru/science/2008/09/15_a_2838441.shtml

Инфракрасные спектры 1RXS J160929.1-210524 и её "компаньона", по которым определялись

физические характеристики двух тел. По горизонтальной оси отложена длина волны в микронах,

по вертикальной - спектральная плотность интенсивности. Видно, что по сравнению с модель-

ными спектрами ( на данном рисунке приведён лишь один ), коротковолновая часть "завалена",

что свидетельствует о пониженной температуре.

// David Lafreniere, Ray Jayawardhana, Marten van Kerwijk / Gemini

Её напарник - куда более интересный объект. Его температуру учёные оценивают в 1400–1700 градусов

по Цельсию, а массу - примерно в 8 масс Юпитера. При этом речь идёт об очень молодом объекте: сила

тяжести там, где формируется основная часть излучения ( её можно оценить по соотношению плотнос-

ти и температуры, отражающемуся на виде спектра), очень невелика, а значит, скорее всего, объект всё

ещё находится в стадии сжатия.

Впрочем, неточность определения массы заключает её в интервал от примерно 7 до 12 масс Юпитера

( от 0,7% до 1,2% масс Солнца ).

В любом случае этот объект можно назвать планетой: даже значение в 12 юпитерианских масс ниже

предела, отделяющего планеты от так называемых бурых карликов.

Эти объекты, как и планеты, слишком легки, чтобы зажечь реакции превращения водорода в гелий, но

их массы всё-таки хватает, чтобы на стадии сжатия в них некоторое время продолжались ядерные ре-

акции превращения дейтерия ( тяжёлого изотопа водорода ) в гелий. Всю оставшуюся после этого не-

долгого периода славы жизнь бурые карлики, так и не став настоящими звёздами, светятся, как и

планеты, медленно остывая.

Расположена планета, пока не получившая не то что имени, но даже собственного обозначения, как

минимум в 300 астрономических единицах ( 1 а. е. – это среднее расстояния от Земли до Солнца), или

примерно в 45 миллиардах километрах, от 1RXS J160929.1-210524. Это вдесятеро больше, чем расстоя-

ние от Солнца до самой далёкой планеты Солнечной системы – Нептуна, что, по мнению Лафреньера

и его коллег, плохо вяжется с современными теориями образования планетных систем. Плотность про-

топланетного диска на таких расстояниях должна быть ничтожна, и там вряд ли может появиться что-

-то крупное. Возможно, объекты, подобные тому, что кружит вокруг 1RXS J160929.1-210524, образуют-

ся совсем не так, как члены нашей планетной семьи и всех внесолнечных систем, известных астро

номам.

Расстояние, впрочем, может быть даже большим, если соединяющий их отрезок мы видим под углом к

лучу зрения, отличающимся от прямого.

Да и сама планета, возможно, лишь случайно проецируется на окрестности J160929.1-210524.

Лафреньер оценивает шансы такого совпадения хотя бы у одной из 82 осмотренных астрономами чле-

нов ассоциации как 1:3000. Тем не менее его оценка спорна, поскольку основана на предположении,

что подобных напарнику J160929.1-210524 объектов в ассоциации столько же, сколько звёзд массой

больше 10% массы Солнца, которые все каталогизированы. Предположение, надо признать, сомнитель-

ное, так как мелких объектов в астрономии обычно оказывается куда больше, чем крупных.

Доказать, что напарник J160929.1-210524 действительно гравитационно связан с этой звездой, могут

наблюдения движения двух объектов. Проследить обращение одного вокруг другого вряд ли получится

– оборот по такой орбите должен продолжаться минимум несколько тысяч лет. Но, если астрономы

увидят, что они движутся в одну сторону, это резко снизит вероятность того, что близость их располо-

жения случайна. В любом случае J160929.1-210524 и её напарник расположены так далеко, что потре-

буется несколько лет, чтобы замерить их перемещение по небу.

Лафреньеру и его коллегам, конечно, очень хотелось бы, чтобы близость двух тел была не случайной.

Иначе ни о каком первенстве они говорить не смогут.

Ведь другим астрономам уже удавалось и зафиксировать свет, отражённый от внесолнечной планеты,

и составить очень грубую «карту» другой далёкой планеты по вариациям потока отражённого ею звёзд-

ного света. Удавалось непосредственно разглядеть и бурый карлик на орбите вокруг другой звезды, и

планету массой около 8 масс Юпитера на орбите вокруг другого бурого карлика.

Канадские астрономы надеются, что они первые, кто увидел пару из настоящей планеты и настоящей

звезды. Пускай и очень молодых и странных.

gazeta.ru/science/2008/09/15_a_2838441.shtml

меню содержание news296 news297 news298

Неудивительно, что эти модели, в общем и целом, достигали своей цели – в конце концов, глупо было

бы публиковать теорию, которая уже опровергнута единственным известным фактом. Наверное, самый

показательный пример здесь – теория Джинса, выдвинутая в начале прошлого века. Британец Джеймс

Джинс предположил, что своим появлением Солнечная система обязана тесному сближению Солнца

с другой звездой, вытянувшей из Солнца сигарообразную струю вещества, из которой потом образова-

лись все планеты.

Согласно расчётам, под действием гравитационной неустойчивости в центре этой струи образовались

бы крупные планеты, а по краям - более мелкие. Теория допускала даже зрительное истолкование: сама

струя в центре была более толстой, чем к краям - так где, как не в центре, образовываться крупным те-

лам. И хотя сейчас эти построения, сделанные в эпоху, когда даже источник энергии звёзд не был из-

вестен, кажутся как минимум наивными, они хорошо иллюстрируют стремление учёных найти объяс-

нение тому, что было перед их глазами.

Более серьёзные теории образования планет предполагают, что Солнечная система образовалась из

газопылевого диска, окружавшего нашу звезду на заре её существования.

Все они восходят к идеям, выдвинутым Кантом и Лапласом ещё на рубеже XVIII и XIX веков; уточня-

лись лишь детали. К середине XX века стало ясно, что процесс идёт в несколько стадий: сначала кро-

хотные пылинки слипаются в песчинки, те, собирая на себя газ и пыль, образуют булыжники и глыбы.

Эти камни собираются в так называемые планетезимали – объекты размером порядка километра, из

которых - слипанием друг с другом и аккрецией окружающих газа и пыли - образуются планеты таки-

ми, какими мы их знаем.

Успехи в изучении строения вещества и его взаимодействия с излучением позволили предположить,

что солнечный свет быстро выметет все лёгкие газы из горячих центральных областей Солнечной сис-

темы, и здесь будут формироваться в основном скалистые тела из тяжёлых элементов. В то же время

планеты, появляющиеся на окраинах, где холоднее, соберут на себя большую часть водорода и гелия.

Наблюдения, казалось, лишь подтверждали эти модели. Когда же стало ясно, что практически все звёз-

ды в процессе своего формирования были окружены газопылевыми дисками, возник даже вопрос: где

все эти многочисленные планетные системы, которые должны быть так похожи на нашу?

И астрономы принялись их искать..

Вот только когда первые планетные системы начали находить – а первая внесолнечная планета была

открыта лишь в 1995 году - выяснилось, что они совсем не похожи на Солнечную.

Сейчас известно чуть более 300 планет, обращающихся вокруг двух сотен звёзд, в том числе несколько

десятков систем, в которых известно более одной планеты. Но вместо близнецов Солнечной системы

мы увидели одних уродцев, в которых планеты-гиганты с массой больше Юпитера кружатся внутри

орбиты нашего Меркурия, «нептуны» занимают место Земли, а орбиты их совсем не круглые, а сильно

вытянутые, эллиптические. Кроме того, в некоторых случаях планеты двигаются в резонансе друг с

другом – пока одна из них совершает один оборот, другая делает ровно два, три и так далее.

В Солнечной системе ничего подобного не замечено – только в главном поясе астероидов можно най-

ти зоны, находящиеся в такого рода резонансе с большими планетами, но зон этих астероиды, напро-

тив, избегают.

Миграция планет

Основных причин миграции две – это взаимодействие сконденсировавшихся из газа и пыли планет с

ещё не рассеявшимся газопылевым облаком и гравитационное взаимодействие между самими планета-

ми..

Как создать планеты- газовые гиганты в непосредственной близости от звезды, пока никто не приду-

думал. Поэтому астрономы предполагают, что в процессе эволюции планеты-гиганты, зародившись

далеко от своих звёзд, мигрировали в эту область. Идея планетной миграции за последние несколько

лет произвела настоящий переворот в понимании процессов образования планетных систем, а компью-

терное моделирование показало, что такая миграция возможна за неожиданно короткое по космичес-

ким масштабам время порядка миллиона лет.

С этим переворотом пришёл и очередной разворот в отношении к естественности Солнечной системы.

Теперь астрономы чешут головы над вопросом: так всё-таки, наши космические окрестности – это пра-

вило или исключение?

Вопрос далеко не тривиальный, и это тот редкий случай, когда в попытках ответить на него опираться

на результаты наблюдений нельзя. Конечно, абсолютное большинство планетных систем, которые нам

известны, на Солнечную совсем не похожи. Но дело в том, что систем, похожих на нашу, мы пока обна-

ружить просто не можем. Большинство методов обнаружения внесолнечных планет наиболее чувстви-

тельны именно к гигантским телам, обращающимся в непосредственной близости от своих солнц.

Методы обнаружения внесолнечных планет

Астрономам известны пять основных методов обнаружения внесолнечных планет.

Во-первых, это метод прямых наблюдений - мы можем элементарно увидеть планету рядом с другой

звездой, подобно тому, как ..

Группа канадских и американских астрономов под руководством Эдварда Томмеса из Гвельфского

университета в канадской провинции Онтарио попыталась решить этот вопрос экспериментом -

но не натурным, разумеется, а численным. Его результаты опубликованы в последнем выпуске

Science. С помощью суперкомпьютера учёные смоделировали процесс образования планетных систем

и миграции тел в них в первые полмиллиарда лет жизни новорождённой звезды, похожей на моло-

дое Солнце. Заселив окружающий её газопылевой диск «зародышами» планет массой в тысячную долю

массы Земли, астрономы стали следить за совместной эволюцией растущих планет и диска.

Подобные работы делались и прежде, однако, как правило, рассматривали лишь одну сторону процесса

- гидродинамическую эволюцию диска или миграцию планет под действием взаимного притяжения и

притяжения со стороны звезды. Попытки «поженить» два подхода также предпринимались, однако ха-

рактерные временные масштабы процессов, протекающих в газе и в популяции планет, трудно соизме-

римы, а потому, как правило, ограничивались эволюцией двух-трёх планет на небольшом промежутке

времени ( несколько тысяч оборотов вокруг звезды ).

Томмес и его коллеги решили пожертвовать не временем, а точностью в описании газового диска.

Во-первых, они заменили сложную физику аккреции ( выпадения ) вещества на планеты простой мо-

делью. А сам диск, вместо того чтобы представлять его двух- и уж тем более трёхмерной структурой,

они заменили на набор тонких круглых колец. В таком приближении почти вся гидродинамическая

часть модели свелась к теории дисков, предложенной более 30 лет назад российскими астрофизиками

Николаем Ивановичем Шакурой и Рашидом Алиевичем Сюняевым. С некоторыми дальнейшими упро-

щениями у модели осталось, по сути, лишь два параметра – полная масса газового диска и знаменитый

параметр ?, описывающий вязкость вещества в диске.

После этого оставалось лишь заставить машину считать, меняя параметры от одного эксперимента к

другому. Всего их было проделано чуть больше сотни.

Как выяснилось, планетные системы, хоть чем-то похожие на нашу, в вычислениях появляются

очень редко.

Лишь в 6% случаев по истечении 500 миллионов лет эксперимент не сходился к одной из двух край-

ностей. Первая из них – множество «горячих юпитеров», хаотично обращающихся в непосредственной

близости от звезды по сильно вытянутым орбитам. Вторая – ни одной гигантской планеты, такой же

беспорядок в центре и никаких спокойных круглых орбит на почтительном от звезды расстоянии.

Вместе с тем, именно наличие Юпитера на круговой орбите во многом стабилизирует нашу планетную

систему, заодно защищая жизнь на Земле от бомбардировки шальными кометами и астероидами: могу-

чее притяжение гигантской планеты за миллиарды лет в значительной степени очистило окрестности

Солнца от таких объектов.

Система, действительно подобная Солнечной – в ней две гигантские планеты, напоминающие наши

Юпитер и Сатурн, и несколько планет помельче обращаются по круговым орбитам, – получилась лишь

в 1 случае из 100. Для этого требуется достаточно чёткое соотношение между вязкостью и массой.

Сделай диск чуть массивнее или менее вязким – и его наполнят «горячие юпитеры», чуть легче или

вязче – и гигантских планет не останется вовсе.

Неудивительно, что эти модели, в общем и целом, достигали своей цели – в конце концов, глупо было

бы публиковать теорию, которая уже опровергнута единственным известным фактом. Наверное, самый

показательный пример здесь – теория Джинса, выдвинутая в начале прошлого века. Британец Джеймс

Джинс предположил, что своим появлением Солнечная система обязана тесному сближению Солнца

с другой звездой, вытянувшей из Солнца сигарообразную струю вещества, из которой потом образова-

лись все планеты.

Согласно расчётам, под действием гравитационной неустойчивости в центре этой струи образовались

бы крупные планеты, а по краям - более мелкие. Теория допускала даже зрительное истолкование: сама

струя в центре была более толстой, чем к краям - так где, как не в центре, образовываться крупным те-

лам. И хотя сейчас эти построения, сделанные в эпоху, когда даже источник энергии звёзд не был из-

вестен, кажутся как минимум наивными, они хорошо иллюстрируют стремление учёных найти объяс-

нение тому, что было перед их глазами.

Более серьёзные теории образования планет предполагают, что Солнечная система образовалась из

газопылевого диска, окружавшего нашу звезду на заре её существования.

Все они восходят к идеям, выдвинутым Кантом и Лапласом ещё на рубеже XVIII и XIX веков; уточня-

лись лишь детали. К середине XX века стало ясно, что процесс идёт в несколько стадий: сначала кро-

хотные пылинки слипаются в песчинки, те, собирая на себя газ и пыль, образуют булыжники и глыбы.

Эти камни собираются в так называемые планетезимали – объекты размером порядка километра, из

которых - слипанием друг с другом и аккрецией окружающих газа и пыли - образуются планеты таки-

ми, какими мы их знаем.

Успехи в изучении строения вещества и его взаимодействия с излучением позволили предположить,

что солнечный свет быстро выметет все лёгкие газы из горячих центральных областей Солнечной сис-

темы, и здесь будут формироваться в основном скалистые тела из тяжёлых элементов. В то же время

планеты, появляющиеся на окраинах, где холоднее, соберут на себя большую часть водорода и гелия.

Наблюдения, казалось, лишь подтверждали эти модели. Когда же стало ясно, что практически все звёз-

ды в процессе своего формирования были окружены газопылевыми дисками, возник даже вопрос: где

все эти многочисленные планетные системы, которые должны быть так похожи на нашу?

И астрономы принялись их искать..

Вот только когда первые планетные системы начали находить – а первая внесолнечная планета была

открыта лишь в 1995 году - выяснилось, что они совсем не похожи на Солнечную.

Сейчас известно чуть более 300 планет, обращающихся вокруг двух сотен звёзд, в том числе несколько

десятков систем, в которых известно более одной планеты. Но вместо близнецов Солнечной системы

мы увидели одних уродцев, в которых планеты-гиганты с массой больше Юпитера кружатся внутри

орбиты нашего Меркурия, «нептуны» занимают место Земли, а орбиты их совсем не круглые, а сильно

вытянутые, эллиптические. Кроме того, в некоторых случаях планеты двигаются в резонансе друг с

другом – пока одна из них совершает один оборот, другая делает ровно два, три и так далее.

В Солнечной системе ничего подобного не замечено – только в главном поясе астероидов можно най-

ти зоны, находящиеся в такого рода резонансе с большими планетами, но зон этих астероиды, напро-

тив, избегают.

Миграция планет

Основных причин миграции две – это взаимодействие сконденсировавшихся из газа и пыли планет с

ещё не рассеявшимся газопылевым облаком и гравитационное взаимодействие между самими планета-

ми..

Как создать планеты- газовые гиганты в непосредственной близости от звезды, пока никто не приду-

думал. Поэтому астрономы предполагают, что в процессе эволюции планеты-гиганты, зародившись

далеко от своих звёзд, мигрировали в эту область. Идея планетной миграции за последние несколько

лет произвела настоящий переворот в понимании процессов образования планетных систем, а компью-

терное моделирование показало, что такая миграция возможна за неожиданно короткое по космичес-

ким масштабам время порядка миллиона лет.

С этим переворотом пришёл и очередной разворот в отношении к естественности Солнечной системы.

Теперь астрономы чешут головы над вопросом: так всё-таки, наши космические окрестности – это пра-

вило или исключение?

Вопрос далеко не тривиальный, и это тот редкий случай, когда в попытках ответить на него опираться

на результаты наблюдений нельзя. Конечно, абсолютное большинство планетных систем, которые нам

известны, на Солнечную совсем не похожи. Но дело в том, что систем, похожих на нашу, мы пока обна-

ружить просто не можем. Большинство методов обнаружения внесолнечных планет наиболее чувстви-

тельны именно к гигантским телам, обращающимся в непосредственной близости от своих солнц.

Методы обнаружения внесолнечных планет

Астрономам известны пять основных методов обнаружения внесолнечных планет.

Во-первых, это метод прямых наблюдений - мы можем элементарно увидеть планету рядом с другой

звездой, подобно тому, как ..

Группа канадских и американских астрономов под руководством Эдварда Томмеса из Гвельфского

университета в канадской провинции Онтарио попыталась решить этот вопрос экспериментом -

но не натурным, разумеется, а численным. Его результаты опубликованы в последнем выпуске

Science. С помощью суперкомпьютера учёные смоделировали процесс образования планетных систем

и миграции тел в них в первые полмиллиарда лет жизни новорождённой звезды, похожей на моло-

дое Солнце. Заселив окружающий её газопылевой диск «зародышами» планет массой в тысячную долю

массы Земли, астрономы стали следить за совместной эволюцией растущих планет и диска.

Подобные работы делались и прежде, однако, как правило, рассматривали лишь одну сторону процесса

- гидродинамическую эволюцию диска или миграцию планет под действием взаимного притяжения и

притяжения со стороны звезды. Попытки «поженить» два подхода также предпринимались, однако ха-

рактерные временные масштабы процессов, протекающих в газе и в популяции планет, трудно соизме-

римы, а потому, как правило, ограничивались эволюцией двух-трёх планет на небольшом промежутке

времени ( несколько тысяч оборотов вокруг звезды ).

Томмес и его коллеги решили пожертвовать не временем, а точностью в описании газового диска.

Во-первых, они заменили сложную физику аккреции ( выпадения ) вещества на планеты простой мо-

делью. А сам диск, вместо того чтобы представлять его двух- и уж тем более трёхмерной структурой,

они заменили на набор тонких круглых колец. В таком приближении почти вся гидродинамическая

часть модели свелась к теории дисков, предложенной более 30 лет назад российскими астрофизиками

Николаем Ивановичем Шакурой и Рашидом Алиевичем Сюняевым. С некоторыми дальнейшими упро-

щениями у модели осталось, по сути, лишь два параметра – полная масса газового диска и знаменитый

параметр ?, описывающий вязкость вещества в диске.

После этого оставалось лишь заставить машину считать, меняя параметры от одного эксперимента к

другому. Всего их было проделано чуть больше сотни.

Как выяснилось, планетные системы, хоть чем-то похожие на нашу, в вычислениях появляются

очень редко.

Лишь в 6% случаев по истечении 500 миллионов лет эксперимент не сходился к одной из двух край-

ностей. Первая из них – множество «горячих юпитеров», хаотично обращающихся в непосредственной

близости от звезды по сильно вытянутым орбитам. Вторая – ни одной гигантской планеты, такой же

беспорядок в центре и никаких спокойных круглых орбит на почтительном от звезды расстоянии.

Вместе с тем, именно наличие Юпитера на круговой орбите во многом стабилизирует нашу планетную

систему, заодно защищая жизнь на Земле от бомбардировки шальными кометами и астероидами: могу-

чее притяжение гигантской планеты за миллиарды лет в значительной степени очистило окрестности

Солнца от таких объектов.

Система, действительно подобная Солнечной – в ней две гигантские планеты, напоминающие наши

Юпитер и Сатурн, и несколько планет помельче обращаются по круговым орбитам, – получилась лишь

в 1 случае из 100. Для этого требуется достаточно чёткое соотношение между вязкостью и массой.

Сделай диск чуть массивнее или менее вязким – и его наполнят «горячие юпитеры», чуть легче или

вязче – и гигантских планет не останется вовсе.

Три пути развития планетных систем. В случае слишком плотного диска ( слева ) образуется

большое число гигантских газовых планет, которые быстро мигрируют к центральной звезде,

превращаясь в «горячие юпитеры». В случае слишком разреженного диска ( справа ) образует-

ся множество твёрдых планет, взаимодействие которых хаотизирует систему. Лишь при

правильном совпадении параметров ( в центре ) появляется подобие Солнечной системы.

// Ed Thommes

Томмес и его коллеги пишут, что задним умом, после проведения эксперимента, несложно объяснить

такой результат. В системе диск - планеты идёт своего рода борьба между двумя компонентами. Аккре-

ция вещества из диска движет планеты к центру системы, и если диск достаточно массивен, их финаль-

ная судьба – быть поглощёнными звездой. В то же время планеты собирают на себя газ, одновременно

смещаясь к центру системы, таким образом «выедая» сначала кольца, а потом и дыры в диске. Вопрос

лишь в том, какой процесс идёт быстрее. Если газ исчезает слишком быстро, то крупные планеты не

образуются, если слишком медленно – все они превратятся в «горячие юпитеры». И лишь в случае при-

мерного равенства двух сил одна–две гигантских планеты успевают сформироваться, но к тому време-

ни газа, который заставил бы их смещаться к центру, уже не остаётся.

Тем не менее, из этих результатов пока нельзя делать вывод, что Солнечная система «уникальна» или

даже редка.

Во-первых, даже если это один случай на сотню, то помножив это число на десятки миллиардов похо-

жих на Солнце звёзд в Галактике, можно получить сотни миллионов планетных систем, похожих на

нашу.

А во-вторых, исходного распределения параметров модели - массы диска и его вязкости, определяемой

химическим составом и долей пыли в нём, - никто не знает. Никто не может дать гарантии, что по

множеству каких-то не известных нам пока причин условия не складываются благотворно именно для

образования систем, подобных Солнечной. Так что у «скучной» работы по измерению химического

состава и масс облаков газа, окружающих далёкие молодые звёзды, появилась неожиданно актуальная

составляющая.

ссылки:

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

lenta.ru/ news/2008/08/08/ unique

lenta.ru/ articles/2008/06/18/ extraterrestrial

Gas Disks to Gas Giants: Simulating the Birth of Planetary Systems - Science

Solar systems like ours may be rare - New Scientist

Три пути развития планетных систем. В случае слишком плотного диска ( слева ) образуется

большое число гигантских газовых планет, которые быстро мигрируют к центральной звезде,

превращаясь в «горячие юпитеры». В случае слишком разреженного диска ( справа ) образует-

ся множество твёрдых планет, взаимодействие которых хаотизирует систему. Лишь при

правильном совпадении параметров ( в центре ) появляется подобие Солнечной системы.

// Ed Thommes

Томмес и его коллеги пишут, что задним умом, после проведения эксперимента, несложно объяснить

такой результат. В системе диск - планеты идёт своего рода борьба между двумя компонентами. Аккре-

ция вещества из диска движет планеты к центру системы, и если диск достаточно массивен, их финаль-

ная судьба – быть поглощёнными звездой. В то же время планеты собирают на себя газ, одновременно

смещаясь к центру системы, таким образом «выедая» сначала кольца, а потом и дыры в диске. Вопрос

лишь в том, какой процесс идёт быстрее. Если газ исчезает слишком быстро, то крупные планеты не

образуются, если слишком медленно – все они превратятся в «горячие юпитеры». И лишь в случае при-

мерного равенства двух сил одна–две гигантских планеты успевают сформироваться, но к тому време-

ни газа, который заставил бы их смещаться к центру, уже не остаётся.

Тем не менее, из этих результатов пока нельзя делать вывод, что Солнечная система «уникальна» или

даже редка.

Во-первых, даже если это один случай на сотню, то помножив это число на десятки миллиардов похо-

жих на Солнце звёзд в Галактике, можно получить сотни миллионов планетных систем, похожих на

нашу.

А во-вторых, исходного распределения параметров модели - массы диска и его вязкости, определяемой

химическим составом и долей пыли в нём, - никто не знает. Никто не может дать гарантии, что по

множеству каких-то не известных нам пока причин условия не складываются благотворно именно для

образования систем, подобных Солнечной. Так что у «скучной» работы по измерению химического

состава и масс облаков газа, окружающих далёкие молодые звёзды, появилась неожиданно актуальная

составляющая.

ссылки:

gazeta.ru/science/themes/r_575974.shtml

lenta.ru/ news/2008/08/08/ unique

lenta.ru/ articles/2008/06/18/ extraterrestrial

Gas Disks to Gas Giants: Simulating the Birth of Planetary Systems - Science

Solar systems like ours may be rare - New Scientist

Фото: телескоп GEMINI

Фото: телескоп GEMINI Инфракрасные спектры 1RXS J160929.1-210524 и её "компаньона", по которым определялись

физические характеристики двух тел. По горизонтальной оси отложена длина волны в микронах,

по вертикальной - спектральная плотность интенсивности. Видно, что по сравнению с модель-

ными спектрами ( на данном рисунке приведён лишь один ), коротковолновая часть "завалена",

что свидетельствует о пониженной температуре.

// David Lafreniere, Ray Jayawardhana, Marten van Kerwijk / Gemini

Её напарник - куда более интересный объект. Его температуру учёные оценивают в 1400–1700 градусов

по Цельсию, а массу - примерно в 8 масс Юпитера. При этом речь идёт об очень молодом объекте: сила

тяжести там, где формируется основная часть излучения ( её можно оценить по соотношению плотнос-

ти и температуры, отражающемуся на виде спектра), очень невелика, а значит, скорее всего, объект всё

ещё находится в стадии сжатия.

Впрочем, неточность определения массы заключает её в интервал от примерно 7 до 12 масс Юпитера

( от 0,7% до 1,2% масс Солнца ).

В любом случае этот объект можно назвать планетой: даже значение в 12 юпитерианских масс ниже

предела, отделяющего планеты от так называемых бурых карликов.

Эти объекты, как и планеты, слишком легки, чтобы зажечь реакции превращения водорода в гелий, но

их массы всё-таки хватает, чтобы на стадии сжатия в них некоторое время продолжались ядерные ре-

акции превращения дейтерия ( тяжёлого изотопа водорода ) в гелий. Всю оставшуюся после этого не-

долгого периода славы жизнь бурые карлики, так и не став настоящими звёздами, светятся, как и

планеты, медленно остывая.

Расположена планета, пока не получившая не то что имени, но даже собственного обозначения, как

минимум в 300 астрономических единицах ( 1 а. е. – это среднее расстояния от Земли до Солнца), или

примерно в 45 миллиардах километрах, от 1RXS J160929.1-210524. Это вдесятеро больше, чем расстоя-

ние от Солнца до самой далёкой планеты Солнечной системы – Нептуна, что, по мнению Лафреньера

и его коллег, плохо вяжется с современными теориями образования планетных систем. Плотность про-

топланетного диска на таких расстояниях должна быть ничтожна, и там вряд ли может появиться что-

-то крупное. Возможно, объекты, подобные тому, что кружит вокруг 1RXS J160929.1-210524, образуют-

ся совсем не так, как члены нашей планетной семьи и всех внесолнечных систем, известных астро

номам.

Расстояние, впрочем, может быть даже большим, если соединяющий их отрезок мы видим под углом к

лучу зрения, отличающимся от прямого.

Да и сама планета, возможно, лишь случайно проецируется на окрестности J160929.1-210524.

Лафреньер оценивает шансы такого совпадения хотя бы у одной из 82 осмотренных астрономами чле-

нов ассоциации как 1:3000. Тем не менее его оценка спорна, поскольку основана на предположении,

что подобных напарнику J160929.1-210524 объектов в ассоциации столько же, сколько звёзд массой

больше 10% массы Солнца, которые все каталогизированы. Предположение, надо признать, сомнитель-

ное, так как мелких объектов в астрономии обычно оказывается куда больше, чем крупных.

Доказать, что напарник J160929.1-210524 действительно гравитационно связан с этой звездой, могут

наблюдения движения двух объектов. Проследить обращение одного вокруг другого вряд ли получится

– оборот по такой орбите должен продолжаться минимум несколько тысяч лет. Но, если астрономы

увидят, что они движутся в одну сторону, это резко снизит вероятность того, что близость их располо-

жения случайна. В любом случае J160929.1-210524 и её напарник расположены так далеко, что потре-

буется несколько лет, чтобы замерить их перемещение по небу.

Лафреньеру и его коллегам, конечно, очень хотелось бы, чтобы близость двух тел была не случайной.

Иначе ни о каком первенстве они говорить не смогут.

Ведь другим астрономам уже удавалось и зафиксировать свет, отражённый от внесолнечной планеты,

и составить очень грубую «карту» другой далёкой планеты по вариациям потока отражённого ею звёзд-

ного света. Удавалось непосредственно разглядеть и бурый карлик на орбите вокруг другой звезды, и

планету массой около 8 масс Юпитера на орбите вокруг другого бурого карлика.

Канадские астрономы надеются, что они первые, кто увидел пару из настоящей планеты и настоящей

звезды. Пускай и очень молодых и странных.

gazeta.ru/science/2008/09/15_a_2838441.shtml

Инфракрасные спектры 1RXS J160929.1-210524 и её "компаньона", по которым определялись

физические характеристики двух тел. По горизонтальной оси отложена длина волны в микронах,

по вертикальной - спектральная плотность интенсивности. Видно, что по сравнению с модель-

ными спектрами ( на данном рисунке приведён лишь один ), коротковолновая часть "завалена",

что свидетельствует о пониженной температуре.

// David Lafreniere, Ray Jayawardhana, Marten van Kerwijk / Gemini

Её напарник - куда более интересный объект. Его температуру учёные оценивают в 1400–1700 градусов

по Цельсию, а массу - примерно в 8 масс Юпитера. При этом речь идёт об очень молодом объекте: сила

тяжести там, где формируется основная часть излучения ( её можно оценить по соотношению плотнос-

ти и температуры, отражающемуся на виде спектра), очень невелика, а значит, скорее всего, объект всё

ещё находится в стадии сжатия.

Впрочем, неточность определения массы заключает её в интервал от примерно 7 до 12 масс Юпитера

( от 0,7% до 1,2% масс Солнца ).

В любом случае этот объект можно назвать планетой: даже значение в 12 юпитерианских масс ниже

предела, отделяющего планеты от так называемых бурых карликов.

Эти объекты, как и планеты, слишком легки, чтобы зажечь реакции превращения водорода в гелий, но

их массы всё-таки хватает, чтобы на стадии сжатия в них некоторое время продолжались ядерные ре-

акции превращения дейтерия ( тяжёлого изотопа водорода ) в гелий. Всю оставшуюся после этого не-

долгого периода славы жизнь бурые карлики, так и не став настоящими звёздами, светятся, как и

планеты, медленно остывая.

Расположена планета, пока не получившая не то что имени, но даже собственного обозначения, как

минимум в 300 астрономических единицах ( 1 а. е. – это среднее расстояния от Земли до Солнца), или

примерно в 45 миллиардах километрах, от 1RXS J160929.1-210524. Это вдесятеро больше, чем расстоя-

ние от Солнца до самой далёкой планеты Солнечной системы – Нептуна, что, по мнению Лафреньера

и его коллег, плохо вяжется с современными теориями образования планетных систем. Плотность про-

топланетного диска на таких расстояниях должна быть ничтожна, и там вряд ли может появиться что-

-то крупное. Возможно, объекты, подобные тому, что кружит вокруг 1RXS J160929.1-210524, образуют-

ся совсем не так, как члены нашей планетной семьи и всех внесолнечных систем, известных астро

номам.

Расстояние, впрочем, может быть даже большим, если соединяющий их отрезок мы видим под углом к

лучу зрения, отличающимся от прямого.

Да и сама планета, возможно, лишь случайно проецируется на окрестности J160929.1-210524.

Лафреньер оценивает шансы такого совпадения хотя бы у одной из 82 осмотренных астрономами чле-

нов ассоциации как 1:3000. Тем не менее его оценка спорна, поскольку основана на предположении,

что подобных напарнику J160929.1-210524 объектов в ассоциации столько же, сколько звёзд массой

больше 10% массы Солнца, которые все каталогизированы. Предположение, надо признать, сомнитель-

ное, так как мелких объектов в астрономии обычно оказывается куда больше, чем крупных.

Доказать, что напарник J160929.1-210524 действительно гравитационно связан с этой звездой, могут

наблюдения движения двух объектов. Проследить обращение одного вокруг другого вряд ли получится

– оборот по такой орбите должен продолжаться минимум несколько тысяч лет. Но, если астрономы

увидят, что они движутся в одну сторону, это резко снизит вероятность того, что близость их располо-

жения случайна. В любом случае J160929.1-210524 и её напарник расположены так далеко, что потре-

буется несколько лет, чтобы замерить их перемещение по небу.

Лафреньеру и его коллегам, конечно, очень хотелось бы, чтобы близость двух тел была не случайной.

Иначе ни о каком первенстве они говорить не смогут.

Ведь другим астрономам уже удавалось и зафиксировать свет, отражённый от внесолнечной планеты,

и составить очень грубую «карту» другой далёкой планеты по вариациям потока отражённого ею звёзд-

ного света. Удавалось непосредственно разглядеть и бурый карлик на орбите вокруг другой звезды, и

планету массой около 8 масс Юпитера на орбите вокруг другого бурого карлика.

Канадские астрономы надеются, что они первые, кто увидел пару из настоящей планеты и настоящей

звезды. Пускай и очень молодых и странных.

gazeta.ru/science/2008/09/15_a_2838441.shtml