меню содержание news316 news317 news318

меню содержание news316 news317 news318

Карликовые галактики рушат законы механики

|

В хороводе карликовых галактик вокруг Млечного Пути нашёлся парадокс, необъяснимый с точки зре-

ния механики и теории «тёмного вещества». Астрономы считают его сильным свидетельством в пользу

спорной теории МоНД, требующей уточнения второго закона Ньютона.

Ещё в 30-х годах прошлого века работавший в США швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что

в самых крупных известных на тот момент структурах Вселенной – скоплениях галактик – чего-то не

хватает. Отдельные галактики в этих скоплениях двигались так быстро, что суммарной массы составля-

ющих их звёзд не хватало, чтобы удержать систему связанной, и если бы не какая-то «скрытая масса»,

эти скопления давно бы разлетелись в разные стороны.

Что представляет собой «скрытая масса», Цвикки не знал и так и не узнал до конца своей жизни. Это

мог быть не превратившийся в звёзды газ, пыль, какие-то другие слабо светящиеся объекты. Никаких

указаний на её природу не было, а встречалась она, казалось, лишь в галактических скоплениях.

По прошествии 40 лет астрономы снова встретились со «скрытой массой». Сначала учёные из эстон-

ской Тартуской обсерватории под руководством Яана Эйнасто, а затем и американка Вера Рубин с кол-

легами показали, что массы недостаёт и во внешних областях галактик. Как и галактики в скоплениях,

звёзды в галактиках тоже двигались быстрее, чем им было положено, и их тоже, видимо, должно было

удерживать что-то «лишнее». Эйнасто тут же сообразил, что именно внешние гало галактик ( тогда их

называли «коронами», как солнечную корону ) и могут быть вместилищем недостающего вещества.

Примерно в то же время дополнительная материя понадобилась и другим теоретикам – тем, кто зани-

мался вопросами образования иерархии космических структур – от звёзд и галактик до гигантских

скоплений и крупномасштабных «нитей» и «стенок», вдоль которых расположены скопления. Из рас-

чётов получалось, что массы видимого вещества категорически не хватает, чтобы эти структуры вы-

росли за время жизни Вселенной. Здесь тоже нужно было что-то дополнительное, лишнее, и нужно

его было много – в разы больше, чем всего видимого вещества.

В хороводе карликовых галактик вокруг Млечного Пути нашёлся парадокс, необъяснимый с точки зре-

ния механики и теории «тёмного вещества». Астрономы считают его сильным свидетельством в пользу

спорной теории МоНД, требующей уточнения второго закона Ньютона.

Ещё в 30-х годах прошлого века работавший в США швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что

в самых крупных известных на тот момент структурах Вселенной – скоплениях галактик – чего-то не

хватает. Отдельные галактики в этих скоплениях двигались так быстро, что суммарной массы составля-

ющих их звёзд не хватало, чтобы удержать систему связанной, и если бы не какая-то «скрытая масса»,

эти скопления давно бы разлетелись в разные стороны.

Что представляет собой «скрытая масса», Цвикки не знал и так и не узнал до конца своей жизни. Это

мог быть не превратившийся в звёзды газ, пыль, какие-то другие слабо светящиеся объекты. Никаких

указаний на её природу не было, а встречалась она, казалось, лишь в галактических скоплениях.

По прошествии 40 лет астрономы снова встретились со «скрытой массой». Сначала учёные из эстон-

ской Тартуской обсерватории под руководством Яана Эйнасто, а затем и американка Вера Рубин с кол-

легами показали, что массы недостаёт и во внешних областях галактик. Как и галактики в скоплениях,

звёзды в галактиках тоже двигались быстрее, чем им было положено, и их тоже, видимо, должно было

удерживать что-то «лишнее». Эйнасто тут же сообразил, что именно внешние гало галактик ( тогда их

называли «коронами», как солнечную корону ) и могут быть вместилищем недостающего вещества.

Примерно в то же время дополнительная материя понадобилась и другим теоретикам – тем, кто зани-

мался вопросами образования иерархии космических структур – от звёзд и галактик до гигантских

скоплений и крупномасштабных «нитей» и «стенок», вдоль которых расположены скопления. Из рас-

чётов получалось, что массы видимого вещества категорически не хватает, чтобы эти структуры вы-

росли за время жизни Вселенной. Здесь тоже нужно было что-то дополнительное, лишнее, и нужно

его было много – в разы больше, чем всего видимого вещества.

К началу 1980-х годов эта проблема – «скрытой массы», или «тёмного вещества», – встала в астроно-

мии во весь рост.

И, по сути, остаётся проблемой до сегодняшнего дня. Что это такое, до сих пор никто не знает, хотя

и недостатка в гипотезах на этот счёт не наблюдается.

Доминирующей точкой зрения остаётся та, согласно которой тёмную материю составляют массивные

элементарные частицы, по какой-то причине очень слабо взаимодействующие с обычным веществом.

Устройство мира этих тёмных частиц остаётся тайной за семью печатями, потому что и наши приборы,

сделанные из «обычного» вещества, с этим миром почти не соприкасаются. Его частицы не испускают

и не поглощают свет, проходят насквозь через звёзды, планеты и наши тела, не взаимодействуя с «нор-

мальными» атомами.

«Тёмная сила» новой физики

В двух крупных экспериментах появились признаки «новой физики». Адронный коллайдер «Тэватрон»

зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент...

Заметить их мы можем только по гравитационному притяжению с их стороны – например, в галакти-

ках и их скоплениях, где плотность звёзд очень низка; почувствовать их притяжение на Земле и в её

ближайших окрестностях не получается, потому что здесь слишком много обычного вещества, на фоне

притяжения которого притяжение скрытой массы просто теряется. Впрочем, в последние месяцы поя-

вилось сразу несколько экспериментальных результатов, в которых, не исключено, проявилась именно

внутренняя – и совсем нетривиальная – структура мира этой тёмной материи. Развитие этой области

науки идёт стремительно, и здесь пока очень сложно отделять зёрна от плевел, а здание «новой физики»

– от «лесов» математических конструкций, при помощи которых это здание возводится.

Вместе с тем, есть и радикально иная точка зрения на проблему: если законы движения звёзд и галактик

предсказывают больше вещества, чем мы видим, – может, проблема не в веществе и нашем зрении, а в

самих законах?

При этом речь не идёт даже о законах теории относительности Эйнштейна. Для описания движения

звёзд во внешних областях галактик вполне достаточно приближения ньютоновой механики – закона

гравитации Ньютона и второго закона его же динамики, так что с ними и предлагается поспорить.

Сторонники этой точки зрения вполне резонно замечают, что экспериментально эти законы никогда

не проверялись ни на таких огромных расстояниях, которые имеют место в галактиках, ни при таких

крохотных ускорениях, что испытывают звёзды, движущиеся на их границах. Что если эти законы

нужно модифицировать?

Попытки «поиграться» с формой закона тяготения предпринимались неоднократно, однако ничего пут-

ного из них не вышло. То, казалось бы, успешная модификация вдруг спотыкалась о давно установлен-

ный в пределах Солнечной системы факт, то предложенный закон делал предсказания чего-то ненаб-

людаемого. Чаще же всего они просто не выполняли своего предназначения – необходимость привлечь

«тёмную материю», которую поначалу отвергли, начинала маячить в ходе новых наблюдений.

Наконец, в начале 1980-х годов израильский астрофизик Мордехай Мильгром осмелился «покуситься

на святое» – он предположил, что менять надо не закон тяготения, а второй закон Ньютона, по которо-

му ускорение тела равно приложенной к нему силе, поделённой на его массу.

Мильгром показал, что если при низких ускорениях силе пропорционально не само ускорение, а его

квадрат, то движение внешних областей галактик и их скоплений тут же находят объяснение – безо

всякой тёмной материи.

Модифицированная ньютонова динамика (МоНД)

спорная теория, предполагающая уточнение законов механики в режиме предельно низких ускорений.

По II закону Ньютона, ускорение, например, планеты Солнечной системы a равно силе притяжения F

к Солнцу, ...

Более того, из «модифицированной ньютоновой динамики» (МоНД) Мильгрома совершенно естествен-

ным и очевидным образом вытекали и ещё несколько эмпирических законов, связывающих различные

характеристики галактик, над объяснением которых астрономы долго ломали головы. Из-за этих успе-

хов и шанса избежать неведомой «тёмной материи» астрономы, выражаясь современным языком, «по-

велись» на мильгромовский МоНД, и среди астрономов эта теория обсуждается если и не наравне с

доминирующими представлениями о наличии тёмной материи, то, по крайней мере, всерьёз.

Стоит отметить, что отношение к МоНДу среди физиков-теоретиков совсем иное – для большей части

из них это ересь почти того же порядка, что светоносный эфир или торсионные двигатели. И их можно

понять: например, релятивистскую, то есть удовлетворяющую выраженным теорией относительности

представлениям о симметрии пространства-времени, версию МоНДа пришлось ждать 20 лет. Израиль-

ский физик-теоретик мексиканского происхождения Якоб Бекенштейн опубликовал соответствующую

теорию (тензорно-векторно-скалярную гравитацию, ТеВеС) лишь в 2004 году. А до того момента все

рассуждения Мильгрома и его коллег физики-теоретики воспринимали примерно так же, как сегодняш-

ние океанологи восприняли бы бубнёж об особенностях циркуляции вод в Индийском океане, опираю-

щийся на модель плоской Земли.

Сейчас обсуждать МоНД стало делом более пристойным, и вот теперь вполне уважаемый профессор

Павел Кроупа из Астрономического института имени Аргеландера при Боннском университете в Гер-

мании утверждает, что ему и его коллегам удалось обнаружить парадокс, разрешение которого так или

иначе требует отказа от ньютоновой механики.

О своей работе австралиец чешского происхождения Кроупа рассказал на ежегодном совместном

общеевропейском и национальном астрономическом съезде (JENAM), который в 2009 году проходит

в британском Хартфордшире.

Работа Кроупы, Мануэля Меца и Гельмута Ерьена посвящена карликовым галактикам, окружающим

наш звёздный дом – гигантскую галактику Млечный Путь. Недостаток карликов в наблюдениях и так

долгое время считался большой проблемой доминирующей космологической модели, но в последнее

время проблема, кажется, потихоньку снимается.

К началу 1980-х годов эта проблема – «скрытой массы», или «тёмного вещества», – встала в астроно-

мии во весь рост.

И, по сути, остаётся проблемой до сегодняшнего дня. Что это такое, до сих пор никто не знает, хотя

и недостатка в гипотезах на этот счёт не наблюдается.

Доминирующей точкой зрения остаётся та, согласно которой тёмную материю составляют массивные

элементарные частицы, по какой-то причине очень слабо взаимодействующие с обычным веществом.

Устройство мира этих тёмных частиц остаётся тайной за семью печатями, потому что и наши приборы,

сделанные из «обычного» вещества, с этим миром почти не соприкасаются. Его частицы не испускают

и не поглощают свет, проходят насквозь через звёзды, планеты и наши тела, не взаимодействуя с «нор-

мальными» атомами.

«Тёмная сила» новой физики

В двух крупных экспериментах появились признаки «новой физики». Адронный коллайдер «Тэватрон»

зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент...

Заметить их мы можем только по гравитационному притяжению с их стороны – например, в галакти-

ках и их скоплениях, где плотность звёзд очень низка; почувствовать их притяжение на Земле и в её

ближайших окрестностях не получается, потому что здесь слишком много обычного вещества, на фоне

притяжения которого притяжение скрытой массы просто теряется. Впрочем, в последние месяцы поя-

вилось сразу несколько экспериментальных результатов, в которых, не исключено, проявилась именно

внутренняя – и совсем нетривиальная – структура мира этой тёмной материи. Развитие этой области

науки идёт стремительно, и здесь пока очень сложно отделять зёрна от плевел, а здание «новой физики»

– от «лесов» математических конструкций, при помощи которых это здание возводится.

Вместе с тем, есть и радикально иная точка зрения на проблему: если законы движения звёзд и галактик

предсказывают больше вещества, чем мы видим, – может, проблема не в веществе и нашем зрении, а в

самих законах?

При этом речь не идёт даже о законах теории относительности Эйнштейна. Для описания движения

звёзд во внешних областях галактик вполне достаточно приближения ньютоновой механики – закона

гравитации Ньютона и второго закона его же динамики, так что с ними и предлагается поспорить.

Сторонники этой точки зрения вполне резонно замечают, что экспериментально эти законы никогда

не проверялись ни на таких огромных расстояниях, которые имеют место в галактиках, ни при таких

крохотных ускорениях, что испытывают звёзды, движущиеся на их границах. Что если эти законы

нужно модифицировать?

Попытки «поиграться» с формой закона тяготения предпринимались неоднократно, однако ничего пут-

ного из них не вышло. То, казалось бы, успешная модификация вдруг спотыкалась о давно установлен-

ный в пределах Солнечной системы факт, то предложенный закон делал предсказания чего-то ненаб-

людаемого. Чаще же всего они просто не выполняли своего предназначения – необходимость привлечь

«тёмную материю», которую поначалу отвергли, начинала маячить в ходе новых наблюдений.

Наконец, в начале 1980-х годов израильский астрофизик Мордехай Мильгром осмелился «покуситься

на святое» – он предположил, что менять надо не закон тяготения, а второй закон Ньютона, по которо-

му ускорение тела равно приложенной к нему силе, поделённой на его массу.

Мильгром показал, что если при низких ускорениях силе пропорционально не само ускорение, а его

квадрат, то движение внешних областей галактик и их скоплений тут же находят объяснение – безо

всякой тёмной материи.

Модифицированная ньютонова динамика (МоНД)

спорная теория, предполагающая уточнение законов механики в режиме предельно низких ускорений.

По II закону Ньютона, ускорение, например, планеты Солнечной системы a равно силе притяжения F

к Солнцу, ...

Более того, из «модифицированной ньютоновой динамики» (МоНД) Мильгрома совершенно естествен-

ным и очевидным образом вытекали и ещё несколько эмпирических законов, связывающих различные

характеристики галактик, над объяснением которых астрономы долго ломали головы. Из-за этих успе-

хов и шанса избежать неведомой «тёмной материи» астрономы, выражаясь современным языком, «по-

велись» на мильгромовский МоНД, и среди астрономов эта теория обсуждается если и не наравне с

доминирующими представлениями о наличии тёмной материи, то, по крайней мере, всерьёз.

Стоит отметить, что отношение к МоНДу среди физиков-теоретиков совсем иное – для большей части

из них это ересь почти того же порядка, что светоносный эфир или торсионные двигатели. И их можно

понять: например, релятивистскую, то есть удовлетворяющую выраженным теорией относительности

представлениям о симметрии пространства-времени, версию МоНДа пришлось ждать 20 лет. Израиль-

ский физик-теоретик мексиканского происхождения Якоб Бекенштейн опубликовал соответствующую

теорию (тензорно-векторно-скалярную гравитацию, ТеВеС) лишь в 2004 году. А до того момента все

рассуждения Мильгрома и его коллег физики-теоретики воспринимали примерно так же, как сегодняш-

ние океанологи восприняли бы бубнёж об особенностях циркуляции вод в Индийском океане, опираю-

щийся на модель плоской Земли.

Сейчас обсуждать МоНД стало делом более пристойным, и вот теперь вполне уважаемый профессор

Павел Кроупа из Астрономического института имени Аргеландера при Боннском университете в Гер-

мании утверждает, что ему и его коллегам удалось обнаружить парадокс, разрешение которого так или

иначе требует отказа от ньютоновой механики.

О своей работе австралиец чешского происхождения Кроупа рассказал на ежегодном совместном

общеевропейском и национальном астрономическом съезде (JENAM), который в 2009 году проходит

в британском Хартфордшире.

Работа Кроупы, Мануэля Меца и Гельмута Ерьена посвящена карликовым галактикам, окружающим

наш звёздный дом – гигантскую галактику Млечный Путь. Недостаток карликов в наблюдениях и так

долгое время считался большой проблемой доминирующей космологической модели, но в последнее

время проблема, кажется, потихоньку снимается.

Пример - и не самый радикальный – внешнего вида карликовой галактики на небе.

Карлик в созвездии Дракона ( Draco ) еле-еле выделяется на фоне более близких

к нам звёзд нашей Галактики, Млечного Пути. // M.Schirmer/U.Bonn

Самая легкая галактика

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо-

жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная ...

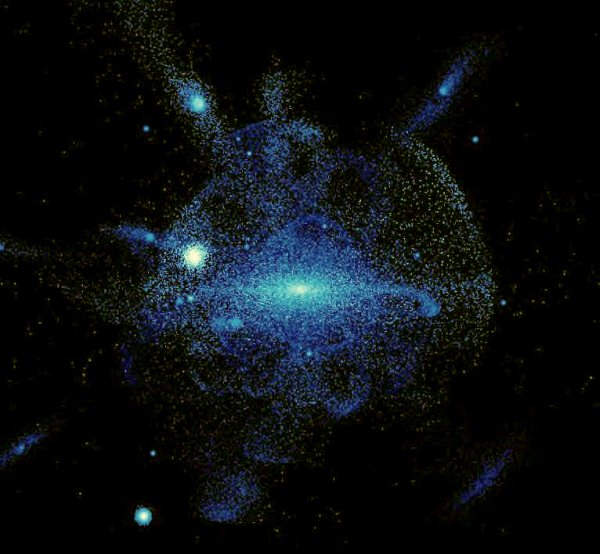

Обнаружить их довольно сложно, потому что на фотографиях неба карликовые галактики не выделяют-

ся на фоне мириад светил нашей звёздной системы – их удаётся идентифицировать лишь тогда, когда

выясняется, что у всех этих звёзд одинаковые физические и кинематические характеристики. Лишь бла-

годаря исполинскому Слоановскому цифровому обзору неба (SDSS) их количество в последнее время

начало приближаться к предсказаниям теории.

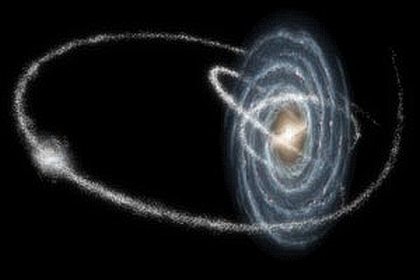

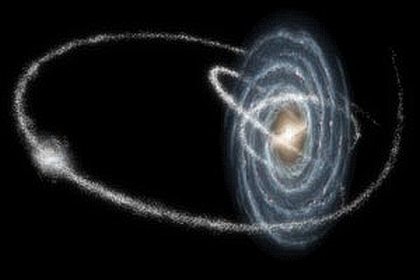

Кроупа и его коллеги заметили, что значительная часть карликовых галактик, особенно далёких, распо-

лагаются примерно в одной плоскости вокруг Млечного Пути и вращаются в одну и ту же сторону, как

планеты Солнечной системы вокруг Солнца. Теория тёмной материи предсказывает, что распределе-

ние должно быть более или менее изотропным и уж в любом случае в нём не должно быть выделен-

ной оси вращения.

Этот парадокс можно разрешить, если предположить, что указанные карлики – это ошмётки более круп-

ной галактики, поглощённой Млечным Путём миллиарды лет назад. Однако в таком случае в них не

должно быть никакой тёмной материи: ободранные с краёв поглощаемой крупной галактики звёзды

отваливались от неё без «хвоста» из тёмной материи. Это, в свою очередь, напрямую противоречит

другим наблюдениям: звёзды по краям карликов движутся слишком быстро, чтобы их могло удержать

притяжение других звёзд.

Иначе говоря, если работают законы Ньютона и есть тёмная материя, тогда там, где она есть по зако-

нам Ньютона, её быть не должно.

По мнению Кроупы и его коллег, из этого парадокса один выход – отказаться от ньютоновой механики.

По словам учёных, стыдиться этого нечего. В истории физики уже были случаи, когда ньютонову меха-

нику применяли в тех режимах, где она не была экспериментально проверена – например, на очень

высоких скоростях или в очень маленьких масштабах, и это приводило к парадоксам. Именно так воз-

никли теория относительности и квантовая механика. Возможно, пора уточнить ньютонову механику

и в режиме очень низких ускорений.

gazeta.ru/science/2009/04/22_a_2977764.shtml

Пример - и не самый радикальный – внешнего вида карликовой галактики на небе.

Карлик в созвездии Дракона ( Draco ) еле-еле выделяется на фоне более близких

к нам звёзд нашей Галактики, Млечного Пути. // M.Schirmer/U.Bonn

Самая легкая галактика

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо-

жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная ...

Обнаружить их довольно сложно, потому что на фотографиях неба карликовые галактики не выделяют-

ся на фоне мириад светил нашей звёздной системы – их удаётся идентифицировать лишь тогда, когда

выясняется, что у всех этих звёзд одинаковые физические и кинематические характеристики. Лишь бла-

годаря исполинскому Слоановскому цифровому обзору неба (SDSS) их количество в последнее время

начало приближаться к предсказаниям теории.

Кроупа и его коллеги заметили, что значительная часть карликовых галактик, особенно далёких, распо-

лагаются примерно в одной плоскости вокруг Млечного Пути и вращаются в одну и ту же сторону, как

планеты Солнечной системы вокруг Солнца. Теория тёмной материи предсказывает, что распределе-

ние должно быть более или менее изотропным и уж в любом случае в нём не должно быть выделен-

ной оси вращения.

Этот парадокс можно разрешить, если предположить, что указанные карлики – это ошмётки более круп-

ной галактики, поглощённой Млечным Путём миллиарды лет назад. Однако в таком случае в них не

должно быть никакой тёмной материи: ободранные с краёв поглощаемой крупной галактики звёзды

отваливались от неё без «хвоста» из тёмной материи. Это, в свою очередь, напрямую противоречит

другим наблюдениям: звёзды по краям карликов движутся слишком быстро, чтобы их могло удержать

притяжение других звёзд.

Иначе говоря, если работают законы Ньютона и есть тёмная материя, тогда там, где она есть по зако-

нам Ньютона, её быть не должно.

По мнению Кроупы и его коллег, из этого парадокса один выход – отказаться от ньютоновой механики.

По словам учёных, стыдиться этого нечего. В истории физики уже были случаи, когда ньютонову меха-

нику применяли в тех режимах, где она не была экспериментально проверена – например, на очень

высоких скоростях или в очень маленьких масштабах, и это приводило к парадоксам. Именно так воз-

никли теория относительности и квантовая механика. Возможно, пора уточнить ньютонову механику

и в режиме очень низких ускорений.

gazeta.ru/science/2009/04/22_a_2977764.shtml

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо-

жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная мате-

рия, свойства которой благодаря этому открытию стали чуть яснее.

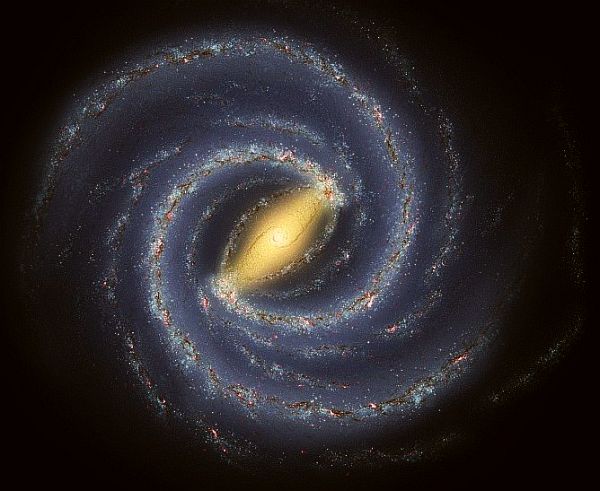

Галактика, в которой мы живём, – Млечный путь – настоящий исполин по галактическим меркам.

Среди галактик местной группы лишь Туманность Андромеды может тягаться с нашим домом по коли-

честву звёзд, размерам и массе. Однако сферы влияния гигантов давно поделены, и нашу галактику

окружают десятки, а может, и сотни галактик-спутников.

Сейчас известны по крайней мере 23 спутника нашей галактики. Некоторые из них светятся, как милли-

арды солнц, и жителям Южного полушария нашей планеты отлично знакомы Магеллановы облака –

крупнейшие спутники нашей Галактики, не заметить которые на ночном небе невозможно даже нево-

оружённым глазом.

В самых крохотных же спутниках едва набирается несколько тысяч звёзд, и непосредственно увидеть

их не получится даже через самый крупный телескоп. Звёзды этих карликов просто теряются на изобра-

жении среди мириад светил нашей Галактики. В таких случаях астрономам приходится восстанавливать

трёхмерную структуру всего звёздного поля, и иногда они с удивлением обнаруживают, что рассыпан-

ные по полю зрения звёзды на деле находятся далеко за границей Млечного пути, превращаясь вдруг

в карликовую галактику.

Благодаря огромному массиву данных Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) и возросшей мощ-

ности компьютеров и алгоритмов делать это в последние годы стало проще, и половина упомянутых

выше 23 спутников Млечного пути открыта именно таким образом. Приятно отметить, что большая их

часть обнаружена выпускниками Московского университета Василием Белокуровым и Сергеем Копо-

совым, работающими сейчас в Великобритании и Германии. Недавно им и их коллегам удалось найти

даже крохотную галактику, сопровождающую другой карлик в его движении вокруг Млечного пути.

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо-

жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная мате-

рия, свойства которой благодаря этому открытию стали чуть яснее.

Галактика, в которой мы живём, – Млечный путь – настоящий исполин по галактическим меркам.

Среди галактик местной группы лишь Туманность Андромеды может тягаться с нашим домом по коли-

честву звёзд, размерам и массе. Однако сферы влияния гигантов давно поделены, и нашу галактику

окружают десятки, а может, и сотни галактик-спутников.

Сейчас известны по крайней мере 23 спутника нашей галактики. Некоторые из них светятся, как милли-

арды солнц, и жителям Южного полушария нашей планеты отлично знакомы Магеллановы облака –

крупнейшие спутники нашей Галактики, не заметить которые на ночном небе невозможно даже нево-

оружённым глазом.

В самых крохотных же спутниках едва набирается несколько тысяч звёзд, и непосредственно увидеть

их не получится даже через самый крупный телескоп. Звёзды этих карликов просто теряются на изобра-

жении среди мириад светил нашей Галактики. В таких случаях астрономам приходится восстанавливать

трёхмерную структуру всего звёздного поля, и иногда они с удивлением обнаруживают, что рассыпан-

ные по полю зрения звёзды на деле находятся далеко за границей Млечного пути, превращаясь вдруг

в карликовую галактику.

Благодаря огромному массиву данных Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) и возросшей мощ-

ности компьютеров и алгоритмов делать это в последние годы стало проще, и половина упомянутых

выше 23 спутников Млечного пути открыта именно таким образом. Приятно отметить, что большая их

часть обнаружена выпускниками Московского университета Василием Белокуровым и Сергеем Копо-

совым, работающими сейчас в Великобритании и Германии. Недавно им и их коллегам удалось найти

даже крохотную галактику, сопровождающую другой карлик в его движении вокруг Млечного пути.

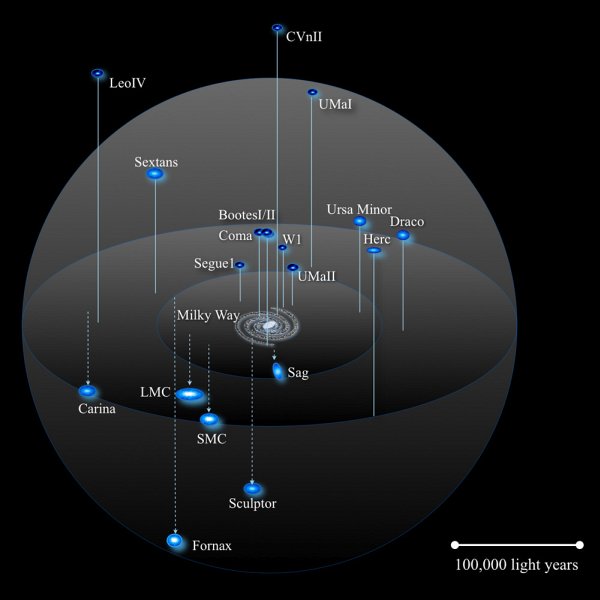

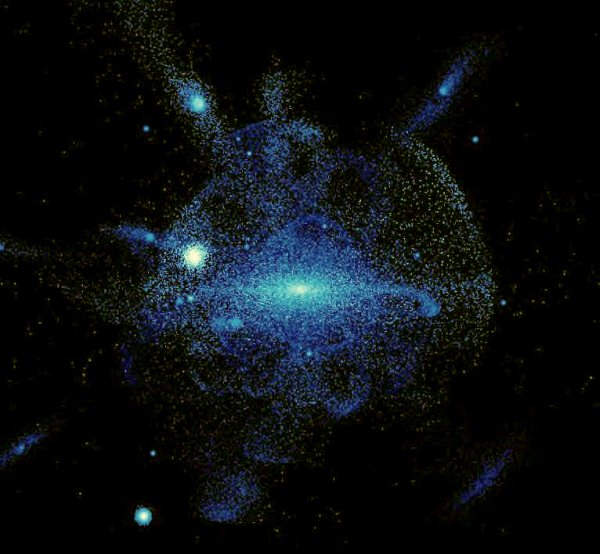

Карта окрестностей Млечного пути. Показаны 19 его спутников.

J.Bullock, M.Geha & R.Powell

Учёные под руководством Луиса Стригари из Калифорнийского университета смогли измерить массы

18 спутников нашей Галактики. Самые крупные из сателлитов – например, Большое и Малое Магелла-

новы облака – в список Стригари и его коллег не попали: о них всё давно известно. Однако и те 18 га-

лактик, что остались, невероятно разнообразны. Например, самый яркий спутник в этом списке – кар-

ликовая галактика в созвездии Печи – светится, как 20 миллионов солнц. Светимость же самой скром-

ной галактики – Уилман-1, находящейся в созвездии Большой Медведицы, – не дотягивает даже до

тысячи солнечных.

Тем не менее, масса таких разных спутников оказалась одинаковой – 10 миллионов масс Солнца.

Разброс значений – всего в полтора-два раза в ту и другую сторону, и это при разнице светимостей

на 4 с лишним порядка! Результаты работы опубликованы в последнем номере Nature.

Карта окрестностей Млечного пути. Показаны 19 его спутников.

J.Bullock, M.Geha & R.Powell

Учёные под руководством Луиса Стригари из Калифорнийского университета смогли измерить массы

18 спутников нашей Галактики. Самые крупные из сателлитов – например, Большое и Малое Магелла-

новы облака – в список Стригари и его коллег не попали: о них всё давно известно. Однако и те 18 га-

лактик, что остались, невероятно разнообразны. Например, самый яркий спутник в этом списке – кар-

ликовая галактика в созвездии Печи – светится, как 20 миллионов солнц. Светимость же самой скром-

ной галактики – Уилман-1, находящейся в созвездии Большой Медведицы, – не дотягивает даже до

тысячи солнечных.

Тем не менее, масса таких разных спутников оказалась одинаковой – 10 миллионов масс Солнца.

Разброс значений – всего в полтора-два раза в ту и другую сторону, и это при разнице светимостей

на 4 с лишним порядка! Результаты работы опубликованы в последнем номере Nature.

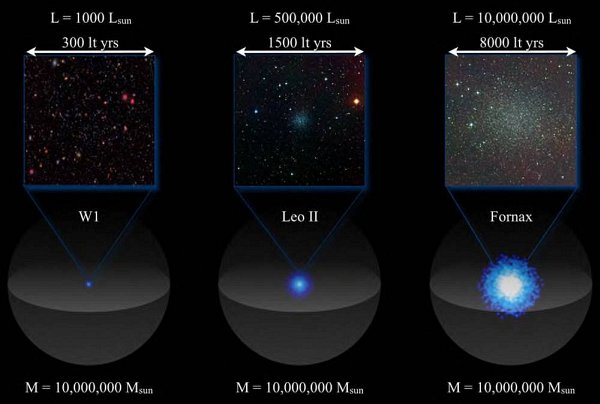

Три спутника Млечного пути – Уилман-1 (W1), вторая карликовая галактика в созвездии

Льва (Leo II) и карликовая галактика в созвездии Печи (Fornax). Несмотря на разительные

отличия внешнего вида, 25-кратную разницу линейных масштабов и 10 000 - кратную

разницу в светимости, у всех этих галактик масса - около 10 миллионов масс Солнца.

J.Bullock, M.Geha & R.Powell

Если быть более строгим, в работе измерялась полная масса вещества в радиусе 300 парсек ( примерно

тысячи световых лет) от центра галактики, то есть речь скорее идёт о средней плотности в центре, а не,

собственно, массе. Тем не менее, мы, вслед за астрономами, будем говорить именно о массе, не забывая

значение этой меры.

То обстоятельство, что галактики весят куда больше всех входящих в них звёзд и газа, уже полвека не

удивляет астрономов. Большая часть массы в нашей Вселенной – это так называемое тёмное вещество,

или тёмная материя. Более того, считается, что если бы не эта загадочная материя, физическую природу

которой пока никто не знает, галактики, как мы их знаем, вообще не смогли бы образоваться – силы

притяжения их вещества не хватило бы, чтобы собрать на себя достаточно газа и сформировать звёзды.

Не новость и то обстоятельство, что в карликовых галактиках доля тёмной материи гораздо больше.

Эта тенденция давно подмечена: например, в гигантском Млечном пути тёмной материи примерно

90%, а в карликовых галактиках её доля зашкаливает за 99%.

Самый интересный результат – это именно измерение минимальной массы галактики. Поскольку

Стригари и его коллеги изучали самые хиленькие карликовые сфероидальные спутники Млечного пути,

можно считать, что то значение, которое они нащупали, – и есть тот самый минимум. Учёные даже

проверили, не может ли значение массы галактик, которое они измерили по скорости движения звёзд

в них, быть искажено влиянием Млечного пути. Никаких признаков тому найти не удалось, а значит,

скорее всего, галактик легче 107 масс Солнца действительно нет.

Это минимальное значение может пролить свет на три вещи: процессы образования звёзд и галактик,

природу тёмной материи и законы гравитации.

И если среди физиков найдётся совсем немного сомневающихся в необходимости уточнять законы гра-

витации, то каждая крупица знаний о звёздообразовании или физической природе тёмной материи –

на вес золота. Звёздообразование – слишком сложное явление, в которое одновременно вовлечены

столько физических процессов, что не то что описать аналитически, но даже тупо смоделировать все

их подробности в памяти компьютера пока не удаётся. Природа же тёмной материи – вообще тайна

за семью печатями. Из каких частиц она состоит, каковы их свойства, почему они не взаимодействуют

с обычным веществом иначе как через силу тяготения и взаимодействуют ли частицы тёмной материи

друг с другом – всё это совершенно не известно.

Три спутника Млечного пути – Уилман-1 (W1), вторая карликовая галактика в созвездии

Льва (Leo II) и карликовая галактика в созвездии Печи (Fornax). Несмотря на разительные

отличия внешнего вида, 25-кратную разницу линейных масштабов и 10 000 - кратную

разницу в светимости, у всех этих галактик масса - около 10 миллионов масс Солнца.

J.Bullock, M.Geha & R.Powell

Если быть более строгим, в работе измерялась полная масса вещества в радиусе 300 парсек ( примерно

тысячи световых лет) от центра галактики, то есть речь скорее идёт о средней плотности в центре, а не,

собственно, массе. Тем не менее, мы, вслед за астрономами, будем говорить именно о массе, не забывая

значение этой меры.

То обстоятельство, что галактики весят куда больше всех входящих в них звёзд и газа, уже полвека не

удивляет астрономов. Большая часть массы в нашей Вселенной – это так называемое тёмное вещество,

или тёмная материя. Более того, считается, что если бы не эта загадочная материя, физическую природу

которой пока никто не знает, галактики, как мы их знаем, вообще не смогли бы образоваться – силы

притяжения их вещества не хватило бы, чтобы собрать на себя достаточно газа и сформировать звёзды.

Не новость и то обстоятельство, что в карликовых галактиках доля тёмной материи гораздо больше.

Эта тенденция давно подмечена: например, в гигантском Млечном пути тёмной материи примерно

90%, а в карликовых галактиках её доля зашкаливает за 99%.

Самый интересный результат – это именно измерение минимальной массы галактики. Поскольку

Стригари и его коллеги изучали самые хиленькие карликовые сфероидальные спутники Млечного пути,

можно считать, что то значение, которое они нащупали, – и есть тот самый минимум. Учёные даже

проверили, не может ли значение массы галактик, которое они измерили по скорости движения звёзд

в них, быть искажено влиянием Млечного пути. Никаких признаков тому найти не удалось, а значит,

скорее всего, галактик легче 107 масс Солнца действительно нет.

Это минимальное значение может пролить свет на три вещи: процессы образования звёзд и галактик,

природу тёмной материи и законы гравитации.

И если среди физиков найдётся совсем немного сомневающихся в необходимости уточнять законы гра-

витации, то каждая крупица знаний о звёздообразовании или физической природе тёмной материи –

на вес золота. Звёздообразование – слишком сложное явление, в которое одновременно вовлечены

столько физических процессов, что не то что описать аналитически, но даже тупо смоделировать все

их подробности в памяти компьютера пока не удаётся. Природа же тёмной материи – вообще тайна

за семью печатями. Из каких частиц она состоит, каковы их свойства, почему они не взаимодействуют

с обычным веществом иначе как через силу тяготения и взаимодействуют ли частицы тёмной материи

друг с другом – всё это совершенно не известно.

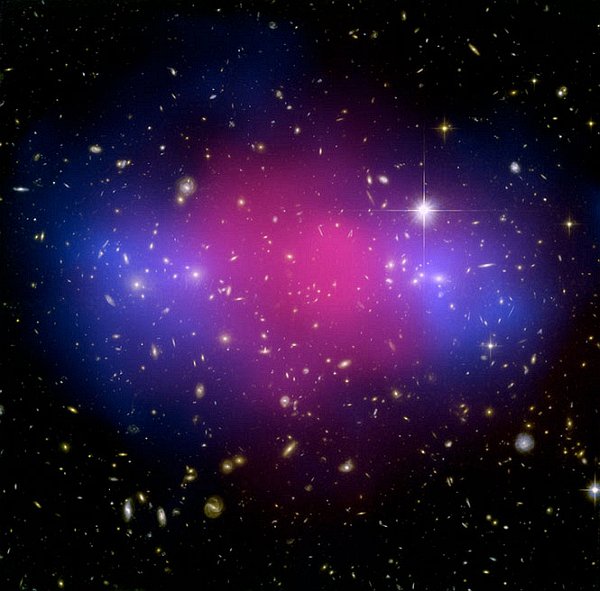

Столкновение двух галактических скоплений MACSJ0025.4-1222 привело к отделению

обычного межгалактического газа ( показан красным ), частицы которого остановились,

от тёмной материи (показана синим), которая столкновения не заметила.

Внизу фото аналогичного скопления «Пуля».

NASA /ESA /CXC / M Bradac /UCSB / S Allen /Stanford

Столкновение двух галактических скоплений MACSJ0025.4-1222 привело к отделению

обычного межгалактического газа ( показан красным ), частицы которого остановились,

от тёмной материи (показана синим), которая столкновения не заметила.

Внизу фото аналогичного скопления «Пуля».

NASA /ESA /CXC / M Bradac /UCSB / S Allen /Stanford

Как отделить тёмное от светлого

Астрономы нашли в 5,7 миллиардах световых лет от Земли в направлении на созвездие Кита ещё одно

место на небе, где обычное вещество и тёмную материю можно увидеть по отдельности. Поскольку...

Если исключить вариант с изменением законов гравитации в таких масштабах, то из существования

минимальной массы галактик может сделать два альтернативных вывода.

Либо в скоплениях тёмной материи меньших масс не образуются звёзды, и эти «галактики» так и оста-

ются тёмными, либо сгустков тёмной материи легче 10 миллионов солнечных масс просто нет.

И тот, и другой вариант, с точки зрения современной физики, не исключены и грубо соответствуют

теориям так называемых холодной и тёплой тёмной материи. ( Последнюю не надо путать с горячей

тёмной материей, от которой учёные отказались в 80–90-х годах прошлого века.)

Теория холодной тёмной материи предполагает, что частицы, её составляющие, достаточно массивны

и движутся с очень небольшими скоростями. Такая тёмная материя может образовывать сгустки самых

разных масс, причём происходит это последовательно и иерархически. Сначала образуются микрогало,

масса которых меньше земной, потом они собираются в кучки, те – в группы и так далее вплоть до масс

карликовых галактик. Карликовые галактики, притянув на себя газ из обычного вещества, собираются

в галактики полноценные, те за миллиарды лет сливаются в гигантские спиральные образования вроде

Млечного пути или Туманности Андромеды, а эти гиганты уже сливаются в массивные эллиптические

галактики, вокруг которых к тому времени уже скапливаются огромные скопления галактик.

Тот факт, что мы не видим галактик массой менее 107 солнечных масс, с точки зрения этой теории,

означает, что для запуска процесса звёздообразования необходимо набрать не меньшее количество

массы в пределах одного сгустка тёмной материи. Такое объяснение очень хорошо согласуется с другим

наблюдательным фактом: первые звёзды в нашей Вселенной возникли, судя по всему, примерно через

100 миллионов лет после Большого взрыва, давшего ей начало. До этого момента наш мир наполнял

по большей части нейтральный водород, а после атомы в межгалактическом пространстве распались

на отдельные ядра и электроны – как говорят астрономы, произошла реионизация.

И именно через 100 миллионов лет после Большого взрыва, в соответствии с теорией холодной тёмной

материи, должны были появиться первые сгустки материи массой в 10 миллионов масс Солнца ( точ-

нее, определённой плотности, смотрите выше ). Тем не менее, такое совпадение нельзя воспринимать,

как прямое подтверждение варианта с холодной тёмной материей. Во-первых, никто не гарантирует,

что реионизацию вызвали именно звёзды, а не квазары, к примеру. Кроме того, чтобы уверенно гово-

рить о чём-то в данном случае, неплохо бы сначала всё-таки понять, почему для появления звёзд нуж-

ны именно сгустки в 10 миллионов раз массивнее Солнца.

Для «тёплой» тёмной материи наличие минимальной массы – прямое следствие из теории.

В этом случае предполагается, что тёмную материю образуют относительно лёгкие частицы, движущи-

еся с большими скоростями. Их быстрое движение просто не позволяет создавать стабильные сгустки

небольших размеров – частицы проскакивают их быстрее, чем успевают почувствовать притяжение

друг друга. При этом теория даёт чёткое соотношение между минимальной массой стабильных сгустков

и массами отдельных частиц. Значению 107 масс Солнца соответствуют частицы с энергией покоя

в несколько кэВ, то есть в сотню-другую раз легче электрона.

Как искать такие частицы в лаборатории – пока никто не знает. Учёные надеются увидеть следы появ-

ления частиц тёмной материи в данных, которые получит Большой адронный коллайдер (LHC), старт

которого запланирован наступающей осенью. Тем не менее, он скорее «заточен» под тяжёлые элементы

холодной тёмной материи, чем под лёгкие элементы тёплой. Так что там скорее удастся найти под-

тверждение холодной теории, которая, кстати, до сих пор остаётся общепринятой.

Не в пользу теории тёплой тёмной материи и предварительные результаты эксперимента PAMELA

на борту Международной космической станции.

Уже не первую неделю астрофизиков будоражат слухи, что этому прибору удалось найти избыток по-

зитронов в составе первичных космических лучей. Наиболее естественное объяснение такому избытку

– распад или аннигиляция частиц тёмной материи в центре нашей галактики, конечным итогом кото-

рого является образование электронов и позитронов. Поскольку электроны в сотни раз массивнее

предполагаемых частиц тёплой тёмной материи, образовываться из последних они не могут. Тем не

менее, слухи об этих результатах остаются слухами, и из конференции в конференцию демонстрируя

слайды, на которых виден этот избыток, авторы международного эксперимента отказываются что-

-либо публиковать.

gazeta.ru/science/2008/08/28_a_2824479.shtml

Как отделить тёмное от светлого

Астрономы нашли в 5,7 миллиардах световых лет от Земли в направлении на созвездие Кита ещё одно

место на небе, где обычное вещество и тёмную материю можно увидеть по отдельности. Поскольку...

Если исключить вариант с изменением законов гравитации в таких масштабах, то из существования

минимальной массы галактик может сделать два альтернативных вывода.

Либо в скоплениях тёмной материи меньших масс не образуются звёзды, и эти «галактики» так и оста-

ются тёмными, либо сгустков тёмной материи легче 10 миллионов солнечных масс просто нет.

И тот, и другой вариант, с точки зрения современной физики, не исключены и грубо соответствуют

теориям так называемых холодной и тёплой тёмной материи. ( Последнюю не надо путать с горячей

тёмной материей, от которой учёные отказались в 80–90-х годах прошлого века.)

Теория холодной тёмной материи предполагает, что частицы, её составляющие, достаточно массивны

и движутся с очень небольшими скоростями. Такая тёмная материя может образовывать сгустки самых

разных масс, причём происходит это последовательно и иерархически. Сначала образуются микрогало,

масса которых меньше земной, потом они собираются в кучки, те – в группы и так далее вплоть до масс

карликовых галактик. Карликовые галактики, притянув на себя газ из обычного вещества, собираются

в галактики полноценные, те за миллиарды лет сливаются в гигантские спиральные образования вроде

Млечного пути или Туманности Андромеды, а эти гиганты уже сливаются в массивные эллиптические

галактики, вокруг которых к тому времени уже скапливаются огромные скопления галактик.

Тот факт, что мы не видим галактик массой менее 107 солнечных масс, с точки зрения этой теории,

означает, что для запуска процесса звёздообразования необходимо набрать не меньшее количество

массы в пределах одного сгустка тёмной материи. Такое объяснение очень хорошо согласуется с другим

наблюдательным фактом: первые звёзды в нашей Вселенной возникли, судя по всему, примерно через

100 миллионов лет после Большого взрыва, давшего ей начало. До этого момента наш мир наполнял

по большей части нейтральный водород, а после атомы в межгалактическом пространстве распались

на отдельные ядра и электроны – как говорят астрономы, произошла реионизация.

И именно через 100 миллионов лет после Большого взрыва, в соответствии с теорией холодной тёмной

материи, должны были появиться первые сгустки материи массой в 10 миллионов масс Солнца ( точ-

нее, определённой плотности, смотрите выше ). Тем не менее, такое совпадение нельзя воспринимать,

как прямое подтверждение варианта с холодной тёмной материей. Во-первых, никто не гарантирует,

что реионизацию вызвали именно звёзды, а не квазары, к примеру. Кроме того, чтобы уверенно гово-

рить о чём-то в данном случае, неплохо бы сначала всё-таки понять, почему для появления звёзд нуж-

ны именно сгустки в 10 миллионов раз массивнее Солнца.

Для «тёплой» тёмной материи наличие минимальной массы – прямое следствие из теории.

В этом случае предполагается, что тёмную материю образуют относительно лёгкие частицы, движущи-

еся с большими скоростями. Их быстрое движение просто не позволяет создавать стабильные сгустки

небольших размеров – частицы проскакивают их быстрее, чем успевают почувствовать притяжение

друг друга. При этом теория даёт чёткое соотношение между минимальной массой стабильных сгустков

и массами отдельных частиц. Значению 107 масс Солнца соответствуют частицы с энергией покоя

в несколько кэВ, то есть в сотню-другую раз легче электрона.

Как искать такие частицы в лаборатории – пока никто не знает. Учёные надеются увидеть следы появ-

ления частиц тёмной материи в данных, которые получит Большой адронный коллайдер (LHC), старт

которого запланирован наступающей осенью. Тем не менее, он скорее «заточен» под тяжёлые элементы

холодной тёмной материи, чем под лёгкие элементы тёплой. Так что там скорее удастся найти под-

тверждение холодной теории, которая, кстати, до сих пор остаётся общепринятой.

Не в пользу теории тёплой тёмной материи и предварительные результаты эксперимента PAMELA

на борту Международной космической станции.

Уже не первую неделю астрофизиков будоражат слухи, что этому прибору удалось найти избыток по-

зитронов в составе первичных космических лучей. Наиболее естественное объяснение такому избытку

– распад или аннигиляция частиц тёмной материи в центре нашей галактики, конечным итогом кото-

рого является образование электронов и позитронов. Поскольку электроны в сотни раз массивнее

предполагаемых частиц тёплой тёмной материи, образовываться из последних они не могут. Тем не

менее, слухи об этих результатах остаются слухами, и из конференции в конференцию демонстрируя

слайды, на которых виден этот избыток, авторы международного эксперимента отказываются что-

-либо публиковать.

gazeta.ru/science/2008/08/28_a_2824479.shtml

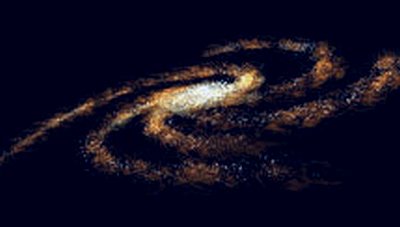

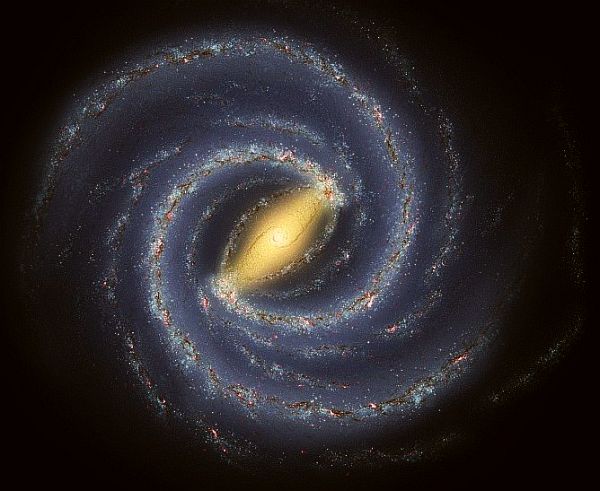

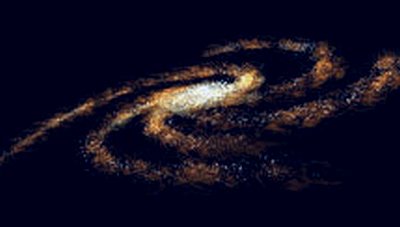

Галактический звон запустил машину времени

|

Международная группа астрономов, занимавшаяся изучением структуры Млечного пути, сумела выя-

вить последствия столкновения нашей Галактики с небольшой галактикой, которое случилось почти

два миллиарда лет назад. Последствием того давнего столкновения, в частности, стал чрезвычайно

низкочастотный "звон" (вибрация всего Млечного пути ), а также некоторые особенности кластериза-

ции звезд. Соответствующую статью можно найти на сайте электронных препринтов arXiv.

О том, что Млечный путь воспроизводит какую-то загадочную "мелодию", астрономам стало известно

лет десять назад, поясняет один из соавторов новой работы профессор Кен Фриман ( Ken Freeman ) из

Научно-исследовательской школы астрономии и астрофизики ( Research School of Astronomy and Astro-

physics) при Австралийском национальном университете (Australian National University) в Канберре. Было

подозрение, что весь этот "звон" как-то связан со структурой в центре Галактики - так называемым

баром (перемычкой, от которой растут спиральные ветви-рукава). Поскольку этот самый бар определен-

ным образом нарушает центральную симметрию Млечного пути и, соответственно, симметрию его

гравитационного поля, он тем самым может порождать резонанс между движущимися скоплениями

звезд.

Фриман и его коллеги пошли дальше. С помощью компьютерного моделирования они показали, что

одной из основных причин возникновения галактической "мелодии" могло бы явиться столкновение

с небольшой галактикой, произошедшее 1,9 миллиарда лет назад. Точно так же, как камень, брошенный

в пруд, служит причиной возникновения кругов на воде, это столкновение привело когда-то к вибра-

ции и резонансу в структурах Млечного пути, а также к тому, что ряд звезд сгруппировался в характер-

ные кластеры, считает Фриман. Такие кластеры-скопления могли возникать в ходе формирования но-

вых звезд, по мере распространения так называемых волн плотности. Кроме того, они могут образовы-

ваться тогда, когда небольшая галактика "растворяется" среди нашей собственной, подбирающей и

"всасывающей" все оставшиеся на "поле битвы" обломки.

По словам Фримана, их модель позволяет как бы повернуть время вспять и вернуться к тому моменту,

когда галактика, от которой теперь остался один лишь звон, сталкивалась с Млечным путем. Разумеет-

ся, точный размер той гипотетической галактики теперь восстановить не так-то просто, однако можно

предположить, что по своей массе она по крайней мере в 100 раз уступала нашей Галактике.

Теперь Фриман и его коллеги надеются собрать для своей модели больше данных. В этом им, в част-

ности, должен помочь запуск европейского спутника Gaia, намеченный на 2015 год. Как ожидается, на

орбите Gaia будет отслеживать движения порядка миллиарда звезд, причем речь идет не просто о близ-

лежащих звездах, а о пространстве радиусом примерно в 10 килопарсек ( 33 тысячи световых лет ).

"Мы сможем таким образом оценить характер движения звезд по другую сторону от центра Галактики.

Это будет настоящая революция в области сбора данных", - уверяет Фриман.

grani.ru/Society/Science/p.147855.html

ссылки:

lenta.ru/news/2009/02/23/collision

newscientist.com/article/mg20126966.200-milky-way-still-reeling-from-ancient-smash

arxiv.org/abs/0902.1531

О том, что Млечный путь воспроизводит какую-то загадочную "мелодию", астрономам стало известно

лет десять назад, поясняет один из соавторов новой работы профессор Кен Фриман ( Ken Freeman ) из

Научно-исследовательской школы астрономии и астрофизики ( Research School of Astronomy and Astro-

physics) при Австралийском национальном университете (Australian National University) в Канберре. Было

подозрение, что весь этот "звон" как-то связан со структурой в центре Галактики - так называемым

баром (перемычкой, от которой растут спиральные ветви-рукава). Поскольку этот самый бар определен-

ным образом нарушает центральную симметрию Млечного пути и, соответственно, симметрию его

гравитационного поля, он тем самым может порождать резонанс между движущимися скоплениями

звезд.

Фриман и его коллеги пошли дальше. С помощью компьютерного моделирования они показали, что

одной из основных причин возникновения галактической "мелодии" могло бы явиться столкновение

с небольшой галактикой, произошедшее 1,9 миллиарда лет назад. Точно так же, как камень, брошенный

в пруд, служит причиной возникновения кругов на воде, это столкновение привело когда-то к вибра-

ции и резонансу в структурах Млечного пути, а также к тому, что ряд звезд сгруппировался в характер-

ные кластеры, считает Фриман. Такие кластеры-скопления могли возникать в ходе формирования но-

вых звезд, по мере распространения так называемых волн плотности. Кроме того, они могут образовы-

ваться тогда, когда небольшая галактика "растворяется" среди нашей собственной, подбирающей и

"всасывающей" все оставшиеся на "поле битвы" обломки.

По словам Фримана, их модель позволяет как бы повернуть время вспять и вернуться к тому моменту,

когда галактика, от которой теперь остался один лишь звон, сталкивалась с Млечным путем. Разумеет-

ся, точный размер той гипотетической галактики теперь восстановить не так-то просто, однако можно

предположить, что по своей массе она по крайней мере в 100 раз уступала нашей Галактике.

Теперь Фриман и его коллеги надеются собрать для своей модели больше данных. В этом им, в част-

ности, должен помочь запуск европейского спутника Gaia, намеченный на 2015 год. Как ожидается, на

орбите Gaia будет отслеживать движения порядка миллиарда звезд, причем речь идет не просто о близ-

лежащих звездах, а о пространстве радиусом примерно в 10 килопарсек ( 33 тысячи световых лет ).

"Мы сможем таким образом оценить характер движения звезд по другую сторону от центра Галактики.

Это будет настоящая революция в области сбора данных", - уверяет Фриман.

grani.ru/Society/Science/p.147855.html

ссылки:

lenta.ru/news/2009/02/23/collision

newscientist.com/article/mg20126966.200-milky-way-still-reeling-from-ancient-smash

arxiv.org/abs/0902.1531

меню содержание news316 news317 news318

В хороводе карликовых галактик вокруг Млечного Пути нашёлся парадокс, необъяснимый с точки зре-

ния механики и теории «тёмного вещества». Астрономы считают его сильным свидетельством в пользу

спорной теории МоНД, требующей уточнения второго закона Ньютона.

Ещё в 30-х годах прошлого века работавший в США швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что

в самых крупных известных на тот момент структурах Вселенной – скоплениях галактик – чего-то не

хватает. Отдельные галактики в этих скоплениях двигались так быстро, что суммарной массы составля-

ющих их звёзд не хватало, чтобы удержать систему связанной, и если бы не какая-то «скрытая масса»,

эти скопления давно бы разлетелись в разные стороны.

Что представляет собой «скрытая масса», Цвикки не знал и так и не узнал до конца своей жизни. Это

мог быть не превратившийся в звёзды газ, пыль, какие-то другие слабо светящиеся объекты. Никаких

указаний на её природу не было, а встречалась она, казалось, лишь в галактических скоплениях.

По прошествии 40 лет астрономы снова встретились со «скрытой массой». Сначала учёные из эстон-

ской Тартуской обсерватории под руководством Яана Эйнасто, а затем и американка Вера Рубин с кол-

легами показали, что массы недостаёт и во внешних областях галактик. Как и галактики в скоплениях,

звёзды в галактиках тоже двигались быстрее, чем им было положено, и их тоже, видимо, должно было

удерживать что-то «лишнее». Эйнасто тут же сообразил, что именно внешние гало галактик ( тогда их

называли «коронами», как солнечную корону ) и могут быть вместилищем недостающего вещества.

Примерно в то же время дополнительная материя понадобилась и другим теоретикам – тем, кто зани-

мался вопросами образования иерархии космических структур – от звёзд и галактик до гигантских

скоплений и крупномасштабных «нитей» и «стенок», вдоль которых расположены скопления. Из рас-

чётов получалось, что массы видимого вещества категорически не хватает, чтобы эти структуры вы-

росли за время жизни Вселенной. Здесь тоже нужно было что-то дополнительное, лишнее, и нужно

его было много – в разы больше, чем всего видимого вещества.

В хороводе карликовых галактик вокруг Млечного Пути нашёлся парадокс, необъяснимый с точки зре-

ния механики и теории «тёмного вещества». Астрономы считают его сильным свидетельством в пользу

спорной теории МоНД, требующей уточнения второго закона Ньютона.

Ещё в 30-х годах прошлого века работавший в США швейцарский астроном Фриц Цвикки заметил, что

в самых крупных известных на тот момент структурах Вселенной – скоплениях галактик – чего-то не

хватает. Отдельные галактики в этих скоплениях двигались так быстро, что суммарной массы составля-

ющих их звёзд не хватало, чтобы удержать систему связанной, и если бы не какая-то «скрытая масса»,

эти скопления давно бы разлетелись в разные стороны.

Что представляет собой «скрытая масса», Цвикки не знал и так и не узнал до конца своей жизни. Это

мог быть не превратившийся в звёзды газ, пыль, какие-то другие слабо светящиеся объекты. Никаких

указаний на её природу не было, а встречалась она, казалось, лишь в галактических скоплениях.

По прошествии 40 лет астрономы снова встретились со «скрытой массой». Сначала учёные из эстон-

ской Тартуской обсерватории под руководством Яана Эйнасто, а затем и американка Вера Рубин с кол-

легами показали, что массы недостаёт и во внешних областях галактик. Как и галактики в скоплениях,

звёзды в галактиках тоже двигались быстрее, чем им было положено, и их тоже, видимо, должно было

удерживать что-то «лишнее». Эйнасто тут же сообразил, что именно внешние гало галактик ( тогда их

называли «коронами», как солнечную корону ) и могут быть вместилищем недостающего вещества.

Примерно в то же время дополнительная материя понадобилась и другим теоретикам – тем, кто зани-

мался вопросами образования иерархии космических структур – от звёзд и галактик до гигантских

скоплений и крупномасштабных «нитей» и «стенок», вдоль которых расположены скопления. Из рас-

чётов получалось, что массы видимого вещества категорически не хватает, чтобы эти структуры вы-

росли за время жизни Вселенной. Здесь тоже нужно было что-то дополнительное, лишнее, и нужно

его было много – в разы больше, чем всего видимого вещества.

К началу 1980-х годов эта проблема – «скрытой массы», или «тёмного вещества», – встала в астроно-

мии во весь рост.

И, по сути, остаётся проблемой до сегодняшнего дня. Что это такое, до сих пор никто не знает, хотя

и недостатка в гипотезах на этот счёт не наблюдается.

Доминирующей точкой зрения остаётся та, согласно которой тёмную материю составляют массивные

элементарные частицы, по какой-то причине очень слабо взаимодействующие с обычным веществом.

Устройство мира этих тёмных частиц остаётся тайной за семью печатями, потому что и наши приборы,

сделанные из «обычного» вещества, с этим миром почти не соприкасаются. Его частицы не испускают

и не поглощают свет, проходят насквозь через звёзды, планеты и наши тела, не взаимодействуя с «нор-

мальными» атомами.

«Тёмная сила» новой физики

В двух крупных экспериментах появились признаки «новой физики». Адронный коллайдер «Тэватрон»

зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент...

Заметить их мы можем только по гравитационному притяжению с их стороны – например, в галакти-

ках и их скоплениях, где плотность звёзд очень низка; почувствовать их притяжение на Земле и в её

ближайших окрестностях не получается, потому что здесь слишком много обычного вещества, на фоне

притяжения которого притяжение скрытой массы просто теряется. Впрочем, в последние месяцы поя-

вилось сразу несколько экспериментальных результатов, в которых, не исключено, проявилась именно

внутренняя – и совсем нетривиальная – структура мира этой тёмной материи. Развитие этой области

науки идёт стремительно, и здесь пока очень сложно отделять зёрна от плевел, а здание «новой физики»

– от «лесов» математических конструкций, при помощи которых это здание возводится.

Вместе с тем, есть и радикально иная точка зрения на проблему: если законы движения звёзд и галактик

предсказывают больше вещества, чем мы видим, – может, проблема не в веществе и нашем зрении, а в

самих законах?

При этом речь не идёт даже о законах теории относительности Эйнштейна. Для описания движения

звёзд во внешних областях галактик вполне достаточно приближения ньютоновой механики – закона

гравитации Ньютона и второго закона его же динамики, так что с ними и предлагается поспорить.

Сторонники этой точки зрения вполне резонно замечают, что экспериментально эти законы никогда

не проверялись ни на таких огромных расстояниях, которые имеют место в галактиках, ни при таких

крохотных ускорениях, что испытывают звёзды, движущиеся на их границах. Что если эти законы

нужно модифицировать?

Попытки «поиграться» с формой закона тяготения предпринимались неоднократно, однако ничего пут-

ного из них не вышло. То, казалось бы, успешная модификация вдруг спотыкалась о давно установлен-

ный в пределах Солнечной системы факт, то предложенный закон делал предсказания чего-то ненаб-

людаемого. Чаще же всего они просто не выполняли своего предназначения – необходимость привлечь

«тёмную материю», которую поначалу отвергли, начинала маячить в ходе новых наблюдений.

Наконец, в начале 1980-х годов израильский астрофизик Мордехай Мильгром осмелился «покуситься

на святое» – он предположил, что менять надо не закон тяготения, а второй закон Ньютона, по которо-

му ускорение тела равно приложенной к нему силе, поделённой на его массу.

Мильгром показал, что если при низких ускорениях силе пропорционально не само ускорение, а его

квадрат, то движение внешних областей галактик и их скоплений тут же находят объяснение – безо

всякой тёмной материи.

Модифицированная ньютонова динамика (МоНД)

спорная теория, предполагающая уточнение законов механики в режиме предельно низких ускорений.

По II закону Ньютона, ускорение, например, планеты Солнечной системы a равно силе притяжения F

к Солнцу, ...

Более того, из «модифицированной ньютоновой динамики» (МоНД) Мильгрома совершенно естествен-

ным и очевидным образом вытекали и ещё несколько эмпирических законов, связывающих различные

характеристики галактик, над объяснением которых астрономы долго ломали головы. Из-за этих успе-

хов и шанса избежать неведомой «тёмной материи» астрономы, выражаясь современным языком, «по-

велись» на мильгромовский МоНД, и среди астрономов эта теория обсуждается если и не наравне с

доминирующими представлениями о наличии тёмной материи, то, по крайней мере, всерьёз.

Стоит отметить, что отношение к МоНДу среди физиков-теоретиков совсем иное – для большей части

из них это ересь почти того же порядка, что светоносный эфир или торсионные двигатели. И их можно

понять: например, релятивистскую, то есть удовлетворяющую выраженным теорией относительности

представлениям о симметрии пространства-времени, версию МоНДа пришлось ждать 20 лет. Израиль-

ский физик-теоретик мексиканского происхождения Якоб Бекенштейн опубликовал соответствующую

теорию (тензорно-векторно-скалярную гравитацию, ТеВеС) лишь в 2004 году. А до того момента все

рассуждения Мильгрома и его коллег физики-теоретики воспринимали примерно так же, как сегодняш-

ние океанологи восприняли бы бубнёж об особенностях циркуляции вод в Индийском океане, опираю-

щийся на модель плоской Земли.

Сейчас обсуждать МоНД стало делом более пристойным, и вот теперь вполне уважаемый профессор

Павел Кроупа из Астрономического института имени Аргеландера при Боннском университете в Гер-

мании утверждает, что ему и его коллегам удалось обнаружить парадокс, разрешение которого так или

иначе требует отказа от ньютоновой механики.

О своей работе австралиец чешского происхождения Кроупа рассказал на ежегодном совместном

общеевропейском и национальном астрономическом съезде (JENAM), который в 2009 году проходит

в британском Хартфордшире.

Работа Кроупы, Мануэля Меца и Гельмута Ерьена посвящена карликовым галактикам, окружающим

наш звёздный дом – гигантскую галактику Млечный Путь. Недостаток карликов в наблюдениях и так

долгое время считался большой проблемой доминирующей космологической модели, но в последнее

время проблема, кажется, потихоньку снимается.

К началу 1980-х годов эта проблема – «скрытой массы», или «тёмного вещества», – встала в астроно-

мии во весь рост.

И, по сути, остаётся проблемой до сегодняшнего дня. Что это такое, до сих пор никто не знает, хотя

и недостатка в гипотезах на этот счёт не наблюдается.

Доминирующей точкой зрения остаётся та, согласно которой тёмную материю составляют массивные

элементарные частицы, по какой-то причине очень слабо взаимодействующие с обычным веществом.

Устройство мира этих тёмных частиц остаётся тайной за семью печатями, потому что и наши приборы,

сделанные из «обычного» вещества, с этим миром почти не соприкасаются. Его частицы не испускают

и не поглощают свет, проходят насквозь через звёзды, планеты и наши тела, не взаимодействуя с «нор-

мальными» атомами.

«Тёмная сила» новой физики

В двух крупных экспериментах появились признаки «новой физики». Адронный коллайдер «Тэватрон»

зафиксировал рождение частиц там, где они не должны рождаться, а космический эксперимент...

Заметить их мы можем только по гравитационному притяжению с их стороны – например, в галакти-

ках и их скоплениях, где плотность звёзд очень низка; почувствовать их притяжение на Земле и в её

ближайших окрестностях не получается, потому что здесь слишком много обычного вещества, на фоне

притяжения которого притяжение скрытой массы просто теряется. Впрочем, в последние месяцы поя-

вилось сразу несколько экспериментальных результатов, в которых, не исключено, проявилась именно

внутренняя – и совсем нетривиальная – структура мира этой тёмной материи. Развитие этой области

науки идёт стремительно, и здесь пока очень сложно отделять зёрна от плевел, а здание «новой физики»

– от «лесов» математических конструкций, при помощи которых это здание возводится.

Вместе с тем, есть и радикально иная точка зрения на проблему: если законы движения звёзд и галактик

предсказывают больше вещества, чем мы видим, – может, проблема не в веществе и нашем зрении, а в

самих законах?

При этом речь не идёт даже о законах теории относительности Эйнштейна. Для описания движения

звёзд во внешних областях галактик вполне достаточно приближения ньютоновой механики – закона

гравитации Ньютона и второго закона его же динамики, так что с ними и предлагается поспорить.

Сторонники этой точки зрения вполне резонно замечают, что экспериментально эти законы никогда

не проверялись ни на таких огромных расстояниях, которые имеют место в галактиках, ни при таких

крохотных ускорениях, что испытывают звёзды, движущиеся на их границах. Что если эти законы

нужно модифицировать?

Попытки «поиграться» с формой закона тяготения предпринимались неоднократно, однако ничего пут-

ного из них не вышло. То, казалось бы, успешная модификация вдруг спотыкалась о давно установлен-

ный в пределах Солнечной системы факт, то предложенный закон делал предсказания чего-то ненаб-

людаемого. Чаще же всего они просто не выполняли своего предназначения – необходимость привлечь

«тёмную материю», которую поначалу отвергли, начинала маячить в ходе новых наблюдений.

Наконец, в начале 1980-х годов израильский астрофизик Мордехай Мильгром осмелился «покуситься

на святое» – он предположил, что менять надо не закон тяготения, а второй закон Ньютона, по которо-

му ускорение тела равно приложенной к нему силе, поделённой на его массу.

Мильгром показал, что если при низких ускорениях силе пропорционально не само ускорение, а его

квадрат, то движение внешних областей галактик и их скоплений тут же находят объяснение – безо

всякой тёмной материи.

Модифицированная ньютонова динамика (МоНД)

спорная теория, предполагающая уточнение законов механики в режиме предельно низких ускорений.

По II закону Ньютона, ускорение, например, планеты Солнечной системы a равно силе притяжения F

к Солнцу, ...

Более того, из «модифицированной ньютоновой динамики» (МоНД) Мильгрома совершенно естествен-

ным и очевидным образом вытекали и ещё несколько эмпирических законов, связывающих различные

характеристики галактик, над объяснением которых астрономы долго ломали головы. Из-за этих успе-

хов и шанса избежать неведомой «тёмной материи» астрономы, выражаясь современным языком, «по-

велись» на мильгромовский МоНД, и среди астрономов эта теория обсуждается если и не наравне с

доминирующими представлениями о наличии тёмной материи, то, по крайней мере, всерьёз.

Стоит отметить, что отношение к МоНДу среди физиков-теоретиков совсем иное – для большей части

из них это ересь почти того же порядка, что светоносный эфир или торсионные двигатели. И их можно

понять: например, релятивистскую, то есть удовлетворяющую выраженным теорией относительности

представлениям о симметрии пространства-времени, версию МоНДа пришлось ждать 20 лет. Израиль-

ский физик-теоретик мексиканского происхождения Якоб Бекенштейн опубликовал соответствующую

теорию (тензорно-векторно-скалярную гравитацию, ТеВеС) лишь в 2004 году. А до того момента все

рассуждения Мильгрома и его коллег физики-теоретики воспринимали примерно так же, как сегодняш-

ние океанологи восприняли бы бубнёж об особенностях циркуляции вод в Индийском океане, опираю-

щийся на модель плоской Земли.

Сейчас обсуждать МоНД стало делом более пристойным, и вот теперь вполне уважаемый профессор

Павел Кроупа из Астрономического института имени Аргеландера при Боннском университете в Гер-

мании утверждает, что ему и его коллегам удалось обнаружить парадокс, разрешение которого так или

иначе требует отказа от ньютоновой механики.

О своей работе австралиец чешского происхождения Кроупа рассказал на ежегодном совместном

общеевропейском и национальном астрономическом съезде (JENAM), который в 2009 году проходит

в британском Хартфордшире.

Работа Кроупы, Мануэля Меца и Гельмута Ерьена посвящена карликовым галактикам, окружающим

наш звёздный дом – гигантскую галактику Млечный Путь. Недостаток карликов в наблюдениях и так

долгое время считался большой проблемой доминирующей космологической модели, но в последнее

время проблема, кажется, потихоньку снимается.

Пример - и не самый радикальный – внешнего вида карликовой галактики на небе.

Карлик в созвездии Дракона ( Draco ) еле-еле выделяется на фоне более близких

к нам звёзд нашей Галактики, Млечного Пути. // M.Schirmer/U.Bonn

Самая легкая галактика

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо-

жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная ...

Обнаружить их довольно сложно, потому что на фотографиях неба карликовые галактики не выделяют-

ся на фоне мириад светил нашей звёздной системы – их удаётся идентифицировать лишь тогда, когда

выясняется, что у всех этих звёзд одинаковые физические и кинематические характеристики. Лишь бла-

годаря исполинскому Слоановскому цифровому обзору неба (SDSS) их количество в последнее время

начало приближаться к предсказаниям теории.

Кроупа и его коллеги заметили, что значительная часть карликовых галактик, особенно далёких, распо-

лагаются примерно в одной плоскости вокруг Млечного Пути и вращаются в одну и ту же сторону, как

планеты Солнечной системы вокруг Солнца. Теория тёмной материи предсказывает, что распределе-

ние должно быть более или менее изотропным и уж в любом случае в нём не должно быть выделен-

ной оси вращения.

Этот парадокс можно разрешить, если предположить, что указанные карлики – это ошмётки более круп-

ной галактики, поглощённой Млечным Путём миллиарды лет назад. Однако в таком случае в них не

должно быть никакой тёмной материи: ободранные с краёв поглощаемой крупной галактики звёзды

отваливались от неё без «хвоста» из тёмной материи. Это, в свою очередь, напрямую противоречит

другим наблюдениям: звёзды по краям карликов движутся слишком быстро, чтобы их могло удержать

притяжение других звёзд.

Иначе говоря, если работают законы Ньютона и есть тёмная материя, тогда там, где она есть по зако-

нам Ньютона, её быть не должно.

По мнению Кроупы и его коллег, из этого парадокса один выход – отказаться от ньютоновой механики.

По словам учёных, стыдиться этого нечего. В истории физики уже были случаи, когда ньютонову меха-

нику применяли в тех режимах, где она не была экспериментально проверена – например, на очень

высоких скоростях или в очень маленьких масштабах, и это приводило к парадоксам. Именно так воз-

никли теория относительности и квантовая механика. Возможно, пора уточнить ньютонову механику

и в режиме очень низких ускорений.

gazeta.ru/science/2009/04/22_a_2977764.shtml

Пример - и не самый радикальный – внешнего вида карликовой галактики на небе.

Карлик в созвездии Дракона ( Draco ) еле-еле выделяется на фоне более близких

к нам звёзд нашей Галактики, Млечного Пути. // M.Schirmer/U.Bonn

Самая легкая галактика

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо-

жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная ...

Обнаружить их довольно сложно, потому что на фотографиях неба карликовые галактики не выделяют-

ся на фоне мириад светил нашей звёздной системы – их удаётся идентифицировать лишь тогда, когда

выясняется, что у всех этих звёзд одинаковые физические и кинематические характеристики. Лишь бла-

годаря исполинскому Слоановскому цифровому обзору неба (SDSS) их количество в последнее время

начало приближаться к предсказаниям теории.

Кроупа и его коллеги заметили, что значительная часть карликовых галактик, особенно далёких, распо-

лагаются примерно в одной плоскости вокруг Млечного Пути и вращаются в одну и ту же сторону, как

планеты Солнечной системы вокруг Солнца. Теория тёмной материи предсказывает, что распределе-

ние должно быть более или менее изотропным и уж в любом случае в нём не должно быть выделен-

ной оси вращения.

Этот парадокс можно разрешить, если предположить, что указанные карлики – это ошмётки более круп-

ной галактики, поглощённой Млечным Путём миллиарды лет назад. Однако в таком случае в них не

должно быть никакой тёмной материи: ободранные с краёв поглощаемой крупной галактики звёзды

отваливались от неё без «хвоста» из тёмной материи. Это, в свою очередь, напрямую противоречит

другим наблюдениям: звёзды по краям карликов движутся слишком быстро, чтобы их могло удержать

притяжение других звёзд.

Иначе говоря, если работают законы Ньютона и есть тёмная материя, тогда там, где она есть по зако-

нам Ньютона, её быть не должно.

По мнению Кроупы и его коллег, из этого парадокса один выход – отказаться от ньютоновой механики.

По словам учёных, стыдиться этого нечего. В истории физики уже были случаи, когда ньютонову меха-

нику применяли в тех режимах, где она не была экспериментально проверена – например, на очень

высоких скоростях или в очень маленьких масштабах, и это приводило к парадоксам. Именно так воз-

никли теория относительности и квантовая механика. Возможно, пора уточнить ньютонову механику

и в режиме очень низких ускорений.

gazeta.ru/science/2009/04/22_a_2977764.shtml

У галактик обнаружилась минимальная масса – какой бы крохотной на вид она не казалась, она не мо- жет быть легче 10 миллионов масс Солнца. Весь недобор звёздной массы компенсирует тёмная мате- рия, свойства которой благодаря этому открытию стали чуть яснее. Галактика, в которой мы живём, – Млечный путь – настоящий исполин по галактическим меркам. Среди галактик местной группы лишь Туманность Андромеды может тягаться с нашим домом по коли- честву звёзд, размерам и массе. Однако сферы влияния гигантов давно поделены, и нашу галактику окружают десятки, а может, и сотни галактик-спутников. Сейчас известны по крайней мере 23 спутника нашей галактики. Некоторые из них светятся, как милли- арды солнц, и жителям Южного полушария нашей планеты отлично знакомы Магеллановы облака – крупнейшие спутники нашей Галактики, не заметить которые на ночном небе невозможно даже нево- оружённым глазом. В самых крохотных же спутниках едва набирается несколько тысяч звёзд, и непосредственно увидеть их не получится даже через самый крупный телескоп. Звёзды этих карликов просто теряются на изобра- жении среди мириад светил нашей Галактики. В таких случаях астрономам приходится восстанавливать трёхмерную структуру всего звёздного поля, и иногда они с удивлением обнаруживают, что рассыпан- ные по полю зрения звёзды на деле находятся далеко за границей Млечного пути, превращаясь вдруг в карликовую галактику. Благодаря огромному массиву данных Слоановского цифрового обзора неба (SDSS) и возросшей мощ- ности компьютеров и алгоритмов делать это в последние годы стало проще, и половина упомянутых выше 23 спутников Млечного пути открыта именно таким образом. Приятно отметить, что большая их часть обнаружена выпускниками Московского университета Василием Белокуровым и Сергеем Копо- совым, работающими сейчас в Великобритании и Германии. Недавно им и их коллегам удалось найти даже крохотную галактику, сопровождающую другой карлик в его движении вокруг Млечного пути.

Карта окрестностей Млечного пути. Показаны 19 его спутников. J.Bullock, M.Geha & R.Powell Учёные под руководством Луиса Стригари из Калифорнийского университета смогли измерить массы 18 спутников нашей Галактики. Самые крупные из сателлитов – например, Большое и Малое Магелла- новы облака – в список Стригари и его коллег не попали: о них всё давно известно. Однако и те 18 га- лактик, что остались, невероятно разнообразны. Например, самый яркий спутник в этом списке – кар- ликовая галактика в созвездии Печи – светится, как 20 миллионов солнц. Светимость же самой скром- ной галактики – Уилман-1, находящейся в созвездии Большой Медведицы, – не дотягивает даже до тысячи солнечных. Тем не менее, масса таких разных спутников оказалась одинаковой – 10 миллионов масс Солнца. Разброс значений – всего в полтора-два раза в ту и другую сторону, и это при разнице светимостей на 4 с лишним порядка! Результаты работы опубликованы в последнем номере Nature.