меню содержание news147 news148 news149

меню содержание news147 news148 news149

VLT сфотографировал структуру центра спиральной галактики NGC 1097

|

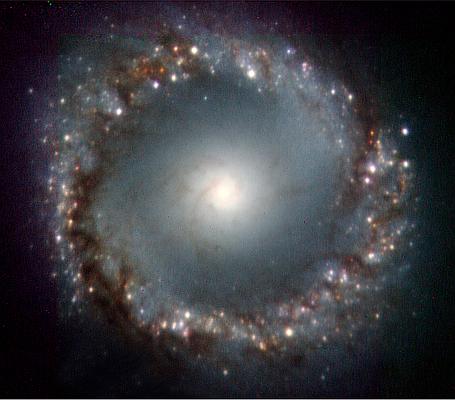

NGC 1097 в оптике

На новых инфракрасных снимках спиральной галактики NGC 1097, полученных с помощью телескопа

VLT (Very Large Telescope), отчетливо видны волокна материи, по спирали устремляющиеся к самому

ее центру, где их поджидает голодная массивная черная дыра.

Использование адаптивной оптики NACO позволило астрономам из Южной европейской обсервато-

рии (ESO) получить снимки галактики NGC 1097 с разрешением до 0,15 угловых секунды, что в данном

случае соответствует примерно 30 световым годам (это всего лишь в 8 раз больше расстояния от Солн-

ца до ближайшей звезды - Проксимы Кентавра). Кроме того, успеху астрономов в немалой степени по-

способствовал удачный ракурс съемки - галактика NGC 1097, находящаяся от нас на расстоянии 45

миллионов световых лет в созвездии Печь, смотрит на нас практически в анфас. Она относится к

классу спиральных галактик с центральной полосой ( баром ). NGC 1097 можно увидеть только в теле-

скоп, поскольку ее звездная величина равна 9,5, а невооруженным глазом можно увидеть лишь объек-

ты 6-й звездной величины.

NGC 1097 в оптике

На новых инфракрасных снимках спиральной галактики NGC 1097, полученных с помощью телескопа

VLT (Very Large Telescope), отчетливо видны волокна материи, по спирали устремляющиеся к самому

ее центру, где их поджидает голодная массивная черная дыра.

Использование адаптивной оптики NACO позволило астрономам из Южной европейской обсервато-

рии (ESO) получить снимки галактики NGC 1097 с разрешением до 0,15 угловых секунды, что в данном

случае соответствует примерно 30 световым годам (это всего лишь в 8 раз больше расстояния от Солн-

ца до ближайшей звезды - Проксимы Кентавра). Кроме того, успеху астрономов в немалой степени по-

способствовал удачный ракурс съемки - галактика NGC 1097, находящаяся от нас на расстоянии 45

миллионов световых лет в созвездии Печь, смотрит на нас практически в анфас. Она относится к

классу спиральных галактик с центральной полосой ( баром ). NGC 1097 можно увидеть только в теле-

скоп, поскольку ее звездная величина равна 9,5, а невооруженным глазом можно увидеть лишь объек-

ты 6-й звездной величины.

Было получено самое подробное на сегодняшний день изображение центральной области галактики

NGC 1097 в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. Размер этой области составляет 5500 све-

товых лет в поперечнике. На снимке астрономы насчитали более 300 областей, где происходит фор-

мирование новых звезд ( яркие пятна на внешнем кольце газа и пыли ). А в центре этого газопылевого

кольца виден яркий центральный источник излучения. Там располагается активное ядро галактики и

его сверхмассивная черная дыра. На снимке также видно, что центр галактики окружен сложной сетью

закручивающихся по спирали нитевидных структур. Астрономы считают, что им удалось запечатлеть

процесс засасывания материи из основного спирального тела галактики в центральную черную дыру.

При получении ряда снимков астрономы применили методику (masking technique), отсекающую потоки

звездного света, приходящие из центральной части галактики. Скрыв такие потоки, "ослеплявшие" оп-

тику, ученые смогли разглядеть сложную сеть из волокнистых газопылевых структур, направляющихся

к центру галактики.

"Наш анализ снимков NGC 1097 показывает, что эти волокна заканчиваются точно в центре галакти-

ки", - говорит Юа Ройнанен (Juha Reunanen) из ESO.

Снимок центральной части галактики NGC 1097 ( диаметр снятой области - около

5500 световых лет ). Фото с сайта www.eso.org

Ученые полагают, что в центре NGC 1097 находится сверхмассивная черная дыра, "сидящая на голод-

ном пайке", поскольку получает сравнительно небольшой объем газа и пыли из окружающего ее обла-

ка. Разумеется, самой черной дыры ученые не увидели, однако в пользу ее существования говорит

форма газопылевой сети: по мере приближения к центру, ее спираль закручивается все туже, что пря-

мо указывает на наличие там чрезвычайно массивного объекта. В противном случае, туго затянутая

пылевая спираль при приближении к центру постепенно бы начинала раскручиваться и терять свою

форму, говорится в пресс-релизе ESO.

NGC 1097 - это галактика с активным ядром, которое светится за счет излучения материи, устремляю-

щейся в центральную черную дыру. Однако это ядро светится довольно слабо, а это должно означать,

что центральная черная дыра сейчас сидит на строгой "диете".

Снимок центральной части галактики NGC 1097 ( диаметр снятой области - около

5500 световых лет ). Фото с сайта www.eso.org

Ученые полагают, что в центре NGC 1097 находится сверхмассивная черная дыра, "сидящая на голод-

ном пайке", поскольку получает сравнительно небольшой объем газа и пыли из окружающего ее обла-

ка. Разумеется, самой черной дыры ученые не увидели, однако в пользу ее существования говорит

форма газопылевой сети: по мере приближения к центру, ее спираль закручивается все туже, что пря-

мо указывает на наличие там чрезвычайно массивного объекта. В противном случае, туго затянутая

пылевая спираль при приближении к центру постепенно бы начинала раскручиваться и терять свою

форму, говорится в пресс-релизе ESO.

NGC 1097 - это галактика с активным ядром, которое светится за счет излучения материи, устремляю-

щейся в центральную черную дыру. Однако это ядро светится довольно слабо, а это должно означать,

что центральная черная дыра сейчас сидит на строгой "диете".

На снимке, сделанном с помощью masking technique, отчетливо видна сложная сеть из волокнистых

структур, закручивающаяся по спирали к центру галактики ( фото с сайта www.eso.org )

На снимке, сделанном с помощью masking technique, отчетливо видна сложная сеть из волокнистых

структур, закручивающаяся по спирали к центру галактики ( фото с сайта www.eso.org )

ссылки:

elementy.ru/news/164902?page

eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/phot-33-05.html

universetoday.com/am/publish/matter_swirling_supermassive.html?17102005

courier.com.ru/priroda/pr1201new10.htm

ссылки:

elementy.ru/news/164902?page

eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/phot-33-05.html

universetoday.com/am/publish/matter_swirling_supermassive.html?17102005

courier.com.ru/priroda/pr1201new10.htm

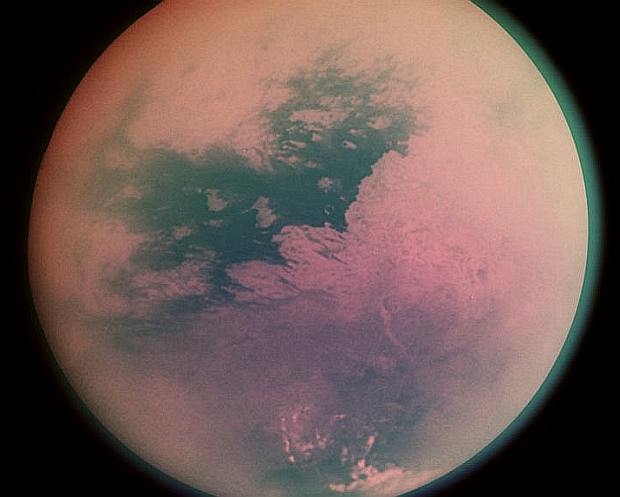

Безоблачному небу Титана нашли объяснение

|

Климат Титана намного сильнее связан с ландшафтом, чем земной, считают американские ученые.

Они попробовали объяснить закономерности в появлении и исчезновении облаков, основываясь на

снимках, переданных аппаратом Cassini ( 6 снимков одной из облачных зон, сделанных в течении бо-

лее 3 часов ). Поскольку съемка велась одновременно в нескольких областях спектра, по ультрафио-

летовым данным удалось восстановить трехмерную картину атмосферы, сообщает Universe Today.

Griffith, Paulo Penteado и Robert Kursinski из Планетной лаборатории ( UA's Lunar and Planetary ) изучали

процесс формирования облаков по снимкам инфракрасного и видимого спектра, полученных с помо-

щью спектрометра VIMS (visual and infrared mapping spectrometer). Ученые анализировали высоту и тол-

щину облачных слоев в динамике. Прибор VIMS имеет 256 диапазонов длин световых волн.

Климат Титана намного сильнее связан с ландшафтом, чем земной, считают американские ученые.

Они попробовали объяснить закономерности в появлении и исчезновении облаков, основываясь на

снимках, переданных аппаратом Cassini ( 6 снимков одной из облачных зон, сделанных в течении бо-

лее 3 часов ). Поскольку съемка велась одновременно в нескольких областях спектра, по ультрафио-

летовым данным удалось восстановить трехмерную картину атмосферы, сообщает Universe Today.

Griffith, Paulo Penteado и Robert Kursinski из Планетной лаборатории ( UA's Lunar and Planetary ) изучали

процесс формирования облаков по снимкам инфракрасного и видимого спектра, полученных с помо-

щью спектрометра VIMS (visual and infrared mapping spectrometer). Ученые анализировали высоту и тол-

щину облачных слоев в динамике. Прибор VIMS имеет 256 диапазонов длин световых волн.

Метановые облака до сих пор удавалось увидеть только около полюсов и в полосе между +40-й и

-40-й параллелями (северной и южной широты), а в остальных местах их не бывает почти никогда.

Считается, что в "облачных" областях регулярно идут дожди и испаряются водоемы, однако у ве-

ществ, из которых состоят облака, должны быть и другие источники.

Ученые предполагают, что в окрестностях экватора расположено большинство криовулканов, которые

выбрасывают в атмосферу воду, метан и аммиак. Все эти компоненты вместе составляют не больше

5 % от общего состава атмосферы, но облака могут образовываться только из них. Остальные 95 % -

азот, для конденсации которого на Титане недостаточно холодно.

Согласно новой гипотезе, протяженные облака складываются из нескольких небольших "смерчей",

каждый из которых возникает благодаря извержению вулкана. Затем вихри замедляются, вещество

внутри облака распределяется равномерно, а само облако поднимается на высоту до 40 километров.

Таким образом детали ландшафта не могут помешать движению облаков, но сами они нестабильны и

не успевают сместиться далеко от места возникновения.

Пока гипотезу подтвердить или опровергнуть сложно: Cassini все еще не обнаружил на Титане замет-

ных водоемов, а известные вулканы выглядят не так, как принято было думать. Кроме того, де-

тальному анализу поверхности мешает атмосфера. Ситуацию могли бы прояснить данные зондов, но

Huygens, успешно приземлившийся на Титане, проработал там недостаточно долго.

Долгое время считалось, что спутник Сатурна покрыт сетью рек и озер из жидких углеводородов. В

пользу этой версии говорили и первые снимки, на которых сеть резко очерченных пятен соединена

темными "каналами". Анализ показал, что эти детали ландшафта неспособны отражать свет, как долж-

ны были бы вести себя метановые резервуары. Теперь исследователи считают пятна и полосы русла-

ми исчезнувших водоемов.

Существование вулканов обосновали тем, что в атмосфере присутствуют пары таких соединений, как

вода и аммиак, которые не могли бы самостоятельно испариться с охлажденной до -180 градусов Цель-

сия поверхности Титана.

Согласно одной из версий, миссия Huygens-Cassini застала "сухой период" на Титане. Извержение вул-

кана приводит к обильным дождям и заполнению рек, которые вскоре испаряются и исчезают.

ссылки:

lenta.ru/news/2005/10/21/titan/

universetoday.com/am/publish/middle_latitude_clouds_titan.html

saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

y-net.narod.ru/astro/ss_news29.htm

по теме:

lenta.ru/news/2005/02/21/titan/ - Атмосфера Титана напоминает земную миллиарды лет назад

lenta.ru/news/2005/05/30/titan/ - Cassini обнаружил на Титане гигантское красное пятно

lenta.ru/news/2005/06/10/titan/ - Первый найденный вулкан на Титане оказался айсбергом

lenta.ru/news/2005/04/26/cassini - В атмосфере Титана найдены сложные органические молекулы

ссылки:

lenta.ru/news/2005/10/21/titan/

universetoday.com/am/publish/middle_latitude_clouds_titan.html

saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

y-net.narod.ru/astro/ss_news29.htm

по теме:

lenta.ru/news/2005/02/21/titan/ - Атмосфера Титана напоминает земную миллиарды лет назад

lenta.ru/news/2005/05/30/titan/ - Cassini обнаружил на Титане гигантское красное пятно

lenta.ru/news/2005/06/10/titan/ - Первый найденный вулкан на Титане оказался айсбергом

lenta.ru/news/2005/04/26/cassini - В атмосфере Титана найдены сложные органические молекулы

меню содержание news147 news148 news149

NGC 1097 в оптике На новых инфракрасных снимках спиральной галактики NGC 1097, полученных с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope), отчетливо видны волокна материи, по спирали устремляющиеся к самому ее центру, где их поджидает голодная массивная черная дыра. Использование адаптивной оптики NACO позволило астрономам из Южной европейской обсервато- рии (ESO) получить снимки галактики NGC 1097 с разрешением до 0,15 угловых секунды, что в данном случае соответствует примерно 30 световым годам (это всего лишь в 8 раз больше расстояния от Солн- ца до ближайшей звезды - Проксимы Кентавра). Кроме того, успеху астрономов в немалой степени по- способствовал удачный ракурс съемки - галактика NGC 1097, находящаяся от нас на расстоянии 45 миллионов световых лет в созвездии Печь, смотрит на нас практически в анфас. Она относится к классу спиральных галактик с центральной полосой ( баром ). NGC 1097 можно увидеть только в теле- скоп, поскольку ее звездная величина равна 9,5, а невооруженным глазом можно увидеть лишь объек- ты 6-й звездной величины.

Снимок центральной части галактики NGC 1097 ( диаметр снятой области - около 5500 световых лет ). Фото с сайта www.eso.org Ученые полагают, что в центре NGC 1097 находится сверхмассивная черная дыра, "сидящая на голод- ном пайке", поскольку получает сравнительно небольшой объем газа и пыли из окружающего ее обла- ка. Разумеется, самой черной дыры ученые не увидели, однако в пользу ее существования говорит форма газопылевой сети: по мере приближения к центру, ее спираль закручивается все туже, что пря- мо указывает на наличие там чрезвычайно массивного объекта. В противном случае, туго затянутая пылевая спираль при приближении к центру постепенно бы начинала раскручиваться и терять свою форму, говорится в пресс-релизе ESO. NGC 1097 - это галактика с активным ядром, которое светится за счет излучения материи, устремляю- щейся в центральную черную дыру. Однако это ядро светится довольно слабо, а это должно означать, что центральная черная дыра сейчас сидит на строгой "диете".

На снимке, сделанном с помощью masking technique, отчетливо видна сложная сеть из волокнистых структур, закручивающаяся по спирали к центру галактики ( фото с сайта www.eso.org )

ссылки: elementy.ru/news/164902?page eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/phot-33-05.html universetoday.com/am/publish/matter_swirling_supermassive.html?17102005 courier.com.ru/priroda/pr1201new10.htm

Климат Титана намного сильнее связан с ландшафтом, чем земной, считают американские ученые. Они попробовали объяснить закономерности в появлении и исчезновении облаков, основываясь на снимках, переданных аппаратом Cassini ( 6 снимков одной из облачных зон, сделанных в течении бо- лее 3 часов ). Поскольку съемка велась одновременно в нескольких областях спектра, по ультрафио- летовым данным удалось восстановить трехмерную картину атмосферы, сообщает Universe Today. Griffith, Paulo Penteado и Robert Kursinski из Планетной лаборатории ( UA's Lunar and Planetary ) изучали процесс формирования облаков по снимкам инфракрасного и видимого спектра, полученных с помо- щью спектрометра VIMS (visual and infrared mapping spectrometer). Ученые анализировали высоту и тол- щину облачных слоев в динамике. Прибор VIMS имеет 256 диапазонов длин световых волн.

ссылки: lenta.ru/news/2005/10/21/titan/ universetoday.com/am/publish/middle_latitude_clouds_titan.html saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm y-net.narod.ru/astro/ss_news29.htm по теме: lenta.ru/news/2005/02/21/titan/ - Атмосфера Титана напоминает земную миллиарды лет назад lenta.ru/news/2005/05/30/titan/ - Cassini обнаружил на Титане гигантское красное пятно lenta.ru/news/2005/06/10/titan/ - Первый найденный вулкан на Титане оказался айсбергом lenta.ru/news/2005/04/26/cassini - В атмосфере Титана найдены сложные органические молекулы