меню содержание news206 news207 news208

меню содержание news206 news207 news208

Источником рентгеновского фонового излучения Млечного Пути

в основном являются тусклые старые звезды

|

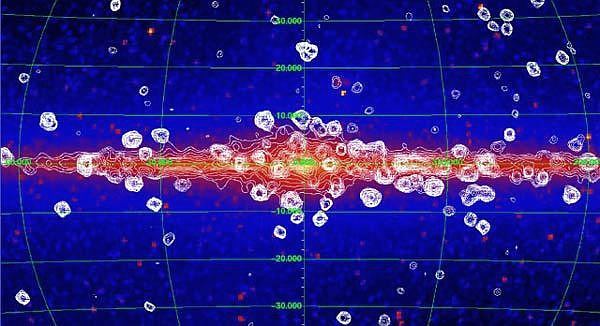

Вид Галактики в ближнем инфракрасном диапазоне по данным спутника COBE ( цвет)

очень напоминает ее диффузное свечение в рентгеновском диапазоне до данным спут-

ника RXTE ( контуры).

Новую гипотезу, объясняющую происхождение большей части галактического рентгеновского излуче-

ния, предложили российские астрофизики Михаил Ревнивцев и Сергей Сазонов.

Около 70% рентгеновского излучения нашей Галактики, которое регистрирует, например, орбитальная

обсерватория Chandra, не удается связать с какими-то отдельными источниками. Оно регистрируется

как непрерывное диффузное рентгеновское свечение. Такое излучение могут давать протяженные обла-

ка горячего разреженного газа.

Однако газовая гипотеза сталкивается с рядом трудностей. Дело в том, что частицы горячего газа дви-

жутся с такой скоростью, что притяжение Галактики не может их удержать. Поэтому горячий газ дол-

жен быстро покидать Галактику, а значит, должен существовать источник, постоянно восполняющий

потери. Таким источником могут быть вспышки сверхновых звезд, однако тогда их должно быть гораз-

до больше, чем показывают наблюдения.

По мнению Михаила Ревнивцева и Сергея Сазонова из российского Института космических исследо-

ваний (ИКИ), работающих сейчас в Институте астрофизики им. Макса Планка ( Max Planck Institute for

Astrophysics) в Гарчинге (Германия), рентгеновский фон можно объяснить существованием миллионов

отдельных источников, которые современные инструменты не способны увидеть по отдельности. Та-

кая же ситуация была с видимым диффузным свечением Млечного Пути, пока первые телескопические

наблюдения Галилея не показали, что в действительности это совокупное излучение огромного коли-

чества отдельных звезд ( впрочем, есть мнение, что об этом догадывались и немного ранше).

По словам Михаила Ревнивцева, "по близким источникам рентгеновского излучения, которые отстоят

от нас менее чем на 300 световых лет, мы видим, что основная его часть принадлежит аккрецирую-

щим белым карликам и обыкновенным звездам из двойных систем". Именно такие источники и фор-

мируют рентгеновский фон Млечного Пути.

В подтверждение своей гипотезы авторы приводят сравнение данных двух обзоров неба. Один, в ин-

фракрасном диапазоне, был выполнен спутником COBE (Cosmic Background Explorer), запущенным в

1989 году, а другой, рентгеновский, - спутником RTXE (Rossi X-ray Timing Explorer), работающим на ор-

бите с 1995 года. Оказалось, что положения максимумов интенсивности излучения в обоих обзорах

совпадают. Большая часть инфракрасного излучения, зарегистрированного COBE, связана с многочис-

ленными старыми холодными звездами - красными карликами. Это наводит на мысль, что и диффуз-

ное рентгеновское излучением Галактики тоже связано со звездами.

В качестве возможных источников этого излучения астрофизики называют в первую очередь белые

карлики, входящие в двойные системы и образующие так называемые катклизмические переменные

звезды. Такие белые карлики перетягивают на себя вещество со звезды-компаньона. При этом вещест-

во разогревается и начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Белые карлики образуются из звезд,

сравнимых по массе с Солнцем, которые несколько крупнее красных карликов и поэтому эволюциони-

руют быстрее. Но распределение этих двух типов звезд в пространстве должно быть сходным.

Катаклизмические переменные - основной источник той части фонового излучения, которую образу-

ют фотоны с более высокой энергией. Другая часть, состоящая из рентгеновских фотонов с более низ-

кой энергией, имеет два источника. Первый - те же катаклизмические переменные, но их вклад в дан-

ном случае оценивается только в одну треть. А две трети приходится на короны ( внешние слои атмо-

сферы) звезд двойных систем. Под воздействием звезды-компаньона в короне такой "активной" звез-

ды происходят вспышки, аналогичные вспышкам на Солнце, но только более мощные. В них и рож-

дается низкоэнергичное рентгеновское излучение. Как известно, вещество солнечной короны разо-

грето до нескольких миллионов градусов и излучает в рентгеновском диапазоне. Во время солнечных

вспышек это излучение может заметно усиливаться. Конечно, оно всё равно остается довольно сла-

бым по сравнению с излучением Солнца в видимом диапазоне, но суммарное рентгеновское излуче-

ние сотен миллионов звезд может дать заметный вклад в общий рентгеновский фон Млечного Пути.

По оценкам исследователей, в Галактике может быть более миллиона катаклизмических переменных

и около миллиарда активных звезд. Это цифры примерно в 100 раз больше принятых оценок. Поря-

док величины для числа белых карликов - миллион, для звезд в двойных системах - 100 млн.

Однако, например, астрофизик Койи Мукаи (Koji Mukai) из американского Центра космических поле-

тов им. Годдарда (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, US) указывает, что, по его рас-

четам, катаклизмических переменных в Галактике должно быть даже еще больше - порядка 10 миллио-

нов.

Предложенная гипотеза устраняет проблему несоответствия ожидаемого и наблюдаемого темпа вспы-

шек сверхновых. Однако пока рано говорить о том, что она легко завоюет признание среди специалис-

тов. Например, японский астрофизик Кен Ибисава (Ken Ebisawa), наблюдавший диффузное рентгенов-

ское свечение с помощью космической обсерватории Чандра, считает, что предложенные механизмы

не обеспечивают необходимой интенсивности рентгеновского излучения, пишет New Scientist.

Для прямой проверки новой гипотезы необходимы рентгеновские телескопы нового поколения, обла-

дающие большей чувствительностью и, главное, разрешением. В частности, сейчас в NASA разрабаты-

вается система Constellation X - группа рентгеновских спутников, которые смогут работать в единой

связке. Возможно, именно они сделают в рентгене то, что в оптике сделал Галилей четыре века назад.

Ну, а пока остается лишь сопоставлять теоретические модели со спектром излучения и его распределе-

нием по небу, что, конечно, оставляет довольно широкий простор для гипотетических построений.

Свою гипотезу Михаил Ревнивцев и Сергей Сазонов вместе с тремя соавторами изложили в двух

статьях: "Происхождение рентгеновского излучения галактической плоскости" и "Рентгеновская функ-

ция светимости слабых точечных источников в Млечном Пути". Они будут опубликованы в европейс-

ком научном журнале "Астрономия и астрофизика" (Astronomy & Astrophysics).

Михаил Ревнивцев предполагает, что крупнейший в мире рентгеновский телескоп Чандра (NASA)

способен разглядеть такие единичные источники, наблюдая за одним и тем же участком неба в тече-

ние двух недель. Российские астрофизики, работающие над этой проблемой, подали соответствующую

заявку в комитет, распределяющий время наблюдений телескопа "Чандра". Хотя две недели наблюде-

ний Чандры - это необычайно много, но научная ценность задачи придает им уверенности в том, что

их заявка выиграет конкурс и такие наблюдения будут проведены.

ссылки:

elementy.ru/news/430135

gazeta.ru/2006/03/17/oa_192519.shtml

Вид Галактики в ближнем инфракрасном диапазоне по данным спутника COBE ( цвет)

очень напоминает ее диффузное свечение в рентгеновском диапазоне до данным спут-

ника RXTE ( контуры).

Новую гипотезу, объясняющую происхождение большей части галактического рентгеновского излуче-

ния, предложили российские астрофизики Михаил Ревнивцев и Сергей Сазонов.

Около 70% рентгеновского излучения нашей Галактики, которое регистрирует, например, орбитальная

обсерватория Chandra, не удается связать с какими-то отдельными источниками. Оно регистрируется

как непрерывное диффузное рентгеновское свечение. Такое излучение могут давать протяженные обла-

ка горячего разреженного газа.

Однако газовая гипотеза сталкивается с рядом трудностей. Дело в том, что частицы горячего газа дви-

жутся с такой скоростью, что притяжение Галактики не может их удержать. Поэтому горячий газ дол-

жен быстро покидать Галактику, а значит, должен существовать источник, постоянно восполняющий

потери. Таким источником могут быть вспышки сверхновых звезд, однако тогда их должно быть гораз-

до больше, чем показывают наблюдения.

По мнению Михаила Ревнивцева и Сергея Сазонова из российского Института космических исследо-

ваний (ИКИ), работающих сейчас в Институте астрофизики им. Макса Планка ( Max Planck Institute for

Astrophysics) в Гарчинге (Германия), рентгеновский фон можно объяснить существованием миллионов

отдельных источников, которые современные инструменты не способны увидеть по отдельности. Та-

кая же ситуация была с видимым диффузным свечением Млечного Пути, пока первые телескопические

наблюдения Галилея не показали, что в действительности это совокупное излучение огромного коли-

чества отдельных звезд ( впрочем, есть мнение, что об этом догадывались и немного ранше).

По словам Михаила Ревнивцева, "по близким источникам рентгеновского излучения, которые отстоят

от нас менее чем на 300 световых лет, мы видим, что основная его часть принадлежит аккрецирую-

щим белым карликам и обыкновенным звездам из двойных систем". Именно такие источники и фор-

мируют рентгеновский фон Млечного Пути.

В подтверждение своей гипотезы авторы приводят сравнение данных двух обзоров неба. Один, в ин-

фракрасном диапазоне, был выполнен спутником COBE (Cosmic Background Explorer), запущенным в

1989 году, а другой, рентгеновский, - спутником RTXE (Rossi X-ray Timing Explorer), работающим на ор-

бите с 1995 года. Оказалось, что положения максимумов интенсивности излучения в обоих обзорах

совпадают. Большая часть инфракрасного излучения, зарегистрированного COBE, связана с многочис-

ленными старыми холодными звездами - красными карликами. Это наводит на мысль, что и диффуз-

ное рентгеновское излучением Галактики тоже связано со звездами.

В качестве возможных источников этого излучения астрофизики называют в первую очередь белые

карлики, входящие в двойные системы и образующие так называемые катклизмические переменные

звезды. Такие белые карлики перетягивают на себя вещество со звезды-компаньона. При этом вещест-

во разогревается и начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Белые карлики образуются из звезд,

сравнимых по массе с Солнцем, которые несколько крупнее красных карликов и поэтому эволюциони-

руют быстрее. Но распределение этих двух типов звезд в пространстве должно быть сходным.

Катаклизмические переменные - основной источник той части фонового излучения, которую образу-

ют фотоны с более высокой энергией. Другая часть, состоящая из рентгеновских фотонов с более низ-

кой энергией, имеет два источника. Первый - те же катаклизмические переменные, но их вклад в дан-

ном случае оценивается только в одну треть. А две трети приходится на короны ( внешние слои атмо-

сферы) звезд двойных систем. Под воздействием звезды-компаньона в короне такой "активной" звез-

ды происходят вспышки, аналогичные вспышкам на Солнце, но только более мощные. В них и рож-

дается низкоэнергичное рентгеновское излучение. Как известно, вещество солнечной короны разо-

грето до нескольких миллионов градусов и излучает в рентгеновском диапазоне. Во время солнечных

вспышек это излучение может заметно усиливаться. Конечно, оно всё равно остается довольно сла-

бым по сравнению с излучением Солнца в видимом диапазоне, но суммарное рентгеновское излуче-

ние сотен миллионов звезд может дать заметный вклад в общий рентгеновский фон Млечного Пути.

По оценкам исследователей, в Галактике может быть более миллиона катаклизмических переменных

и около миллиарда активных звезд. Это цифры примерно в 100 раз больше принятых оценок. Поря-

док величины для числа белых карликов - миллион, для звезд в двойных системах - 100 млн.

Однако, например, астрофизик Койи Мукаи (Koji Mukai) из американского Центра космических поле-

тов им. Годдарда (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, US) указывает, что, по его рас-

четам, катаклизмических переменных в Галактике должно быть даже еще больше - порядка 10 миллио-

нов.

Предложенная гипотеза устраняет проблему несоответствия ожидаемого и наблюдаемого темпа вспы-

шек сверхновых. Однако пока рано говорить о том, что она легко завоюет признание среди специалис-

тов. Например, японский астрофизик Кен Ибисава (Ken Ebisawa), наблюдавший диффузное рентгенов-

ское свечение с помощью космической обсерватории Чандра, считает, что предложенные механизмы

не обеспечивают необходимой интенсивности рентгеновского излучения, пишет New Scientist.

Для прямой проверки новой гипотезы необходимы рентгеновские телескопы нового поколения, обла-

дающие большей чувствительностью и, главное, разрешением. В частности, сейчас в NASA разрабаты-

вается система Constellation X - группа рентгеновских спутников, которые смогут работать в единой

связке. Возможно, именно они сделают в рентгене то, что в оптике сделал Галилей четыре века назад.

Ну, а пока остается лишь сопоставлять теоретические модели со спектром излучения и его распределе-

нием по небу, что, конечно, оставляет довольно широкий простор для гипотетических построений.

Свою гипотезу Михаил Ревнивцев и Сергей Сазонов вместе с тремя соавторами изложили в двух

статьях: "Происхождение рентгеновского излучения галактической плоскости" и "Рентгеновская функ-

ция светимости слабых точечных источников в Млечном Пути". Они будут опубликованы в европейс-

ком научном журнале "Астрономия и астрофизика" (Astronomy & Astrophysics).

Михаил Ревнивцев предполагает, что крупнейший в мире рентгеновский телескоп Чандра (NASA)

способен разглядеть такие единичные источники, наблюдая за одним и тем же участком неба в тече-

ние двух недель. Российские астрофизики, работающие над этой проблемой, подали соответствующую

заявку в комитет, распределяющий время наблюдений телескопа "Чандра". Хотя две недели наблюде-

ний Чандры - это необычайно много, но научная ценность задачи придает им уверенности в том, что

их заявка выиграет конкурс и такие наблюдения будут проведены.

ссылки:

elementy.ru/news/430135

gazeta.ru/2006/03/17/oa_192519.shtml

Вега подобна вращающемуся волчку, видимого с полюса

|

Примерно так видна Вега с Земли. Синий цвет соответствует большей яркости,

красный - меньшей. Крестиком показано направление луча зрения (к центру звезды)

Новые интерферометрические наблюдения позволили выявить распределение яркости по диску Веги.

Результаты этих наблюдений показывают, что Вега - очень быстро вращающаяся звезда, которую мы

видим с полюса. Вега (α Лиры) - вторая по яркости звезда Северного полушария неба после Арктура

(α Волопаса). Кроме того, она используется в качестве спектрального и фотометрического стандарта

в звездной астрономии, то есть фотометристы и спектрофотометристы обычно пытаются привести

свои данные к Веге. Поэтому, разумеется, ее параметры нужно знать как можно точнее. Тем не менее

некоторые ее свойства постоянно уточняются.

В частности, давно было замечено, что Вега несколько ярче, чем похожие на нее звезды. Полагали, что

это может быть связано с тем, что: во-первых, звезда быстро вращается и, во-вторых, мы видим ее

почти с полюса. Ведь если звезда быстро вращается, то она будет сплюснутой. В таком случае экватор

будет холоднее, чем полярные области.

Этот эффект вращающихся звезд известен как закон гравитационного потемнения фон Цейпеля. На эк-

ваторе вращающейся звезды так называемая эффективная сила тяжести (effective gravity) меньше, поэто-

му и энергии туда будет поступать меньше. Если мы смотрим на звезду с полюса, то всегда будет ви-

деть самые горячие, а значит и самые яркие участки поверхности.

И вот удалось показать, что в самом деле Вега - это быстро вращающаяся звезда, наблюдаемая нами

с полюса. С помощью интерферометрических наблюдений на установке Navy Prototype Optical Inter-

ferometer (NAPI), принадлежащей Военно-морской обсерватории США, удалось выявить распределе-

ние яркости по видимой поверхности Веги (см. верхний рисунок).

Оптический интерферометр NAPI, находящийся в Аризоне (США), начал полноценную работу в 2001

году. Несколько телескопов, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга, наблюда-

ют один и тот же объект. Затем, в результате обработки сигнала, можно получить угловое разрешение,

соответствующее телескопу с размером объектива, равному расстоянию между отдельными телескопа-

ми установки. Сейчас в мире есть несколько подобных систем. Наиболее известна система телескопов

VLT, расположенных в горах Чили.

Ранее, в рубрике "Астрономическая Научная Картинка дня" уже рассказывалось об одном результате

VLT. Эта замечательная техника наблюдений позволяет по сути увидеть диск звезды. Обратите вни-

мание, оси проградуированы в тысячных долях секунды дуги! Радиус звезды виден под углом менее

2 тысячных секунды!! По данным наблюдений видно, что полярные области горячее экватора ( си-

ний цвет соответствует большей яркости, красный - меньшей). Крестиком показано направление лу-

ча зрения ( к центру звезды). Мы смотрим почти прямо на полюс. От полюса к экватору температура

спадает на 2400 градусов! Чтобы это объяснить, требуется предположить очень быстрое вращение.

Скорость вращения очень велика: на экваторе она достигает 270 км/с. Если она была бы больше хотя

бы на 8%, то вещество начало бы оттекать от экватора звезды ( срываясь в окружающее пространство

за счет преобладающей центробежной силой над силой гравитации звезды ).

Примерно так видна Вега с Земли. Синий цвет соответствует большей яркости,

красный - меньшей. Крестиком показано направление луча зрения (к центру звезды)

Новые интерферометрические наблюдения позволили выявить распределение яркости по диску Веги.

Результаты этих наблюдений показывают, что Вега - очень быстро вращающаяся звезда, которую мы

видим с полюса. Вега (α Лиры) - вторая по яркости звезда Северного полушария неба после Арктура

(α Волопаса). Кроме того, она используется в качестве спектрального и фотометрического стандарта

в звездной астрономии, то есть фотометристы и спектрофотометристы обычно пытаются привести

свои данные к Веге. Поэтому, разумеется, ее параметры нужно знать как можно точнее. Тем не менее

некоторые ее свойства постоянно уточняются.

В частности, давно было замечено, что Вега несколько ярче, чем похожие на нее звезды. Полагали, что

это может быть связано с тем, что: во-первых, звезда быстро вращается и, во-вторых, мы видим ее

почти с полюса. Ведь если звезда быстро вращается, то она будет сплюснутой. В таком случае экватор

будет холоднее, чем полярные области.

Этот эффект вращающихся звезд известен как закон гравитационного потемнения фон Цейпеля. На эк-

ваторе вращающейся звезды так называемая эффективная сила тяжести (effective gravity) меньше, поэто-

му и энергии туда будет поступать меньше. Если мы смотрим на звезду с полюса, то всегда будет ви-

деть самые горячие, а значит и самые яркие участки поверхности.

И вот удалось показать, что в самом деле Вега - это быстро вращающаяся звезда, наблюдаемая нами

с полюса. С помощью интерферометрических наблюдений на установке Navy Prototype Optical Inter-

ferometer (NAPI), принадлежащей Военно-морской обсерватории США, удалось выявить распределе-

ние яркости по видимой поверхности Веги (см. верхний рисунок).

Оптический интерферометр NAPI, находящийся в Аризоне (США), начал полноценную работу в 2001

году. Несколько телескопов, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга, наблюда-

ют один и тот же объект. Затем, в результате обработки сигнала, можно получить угловое разрешение,

соответствующее телескопу с размером объектива, равному расстоянию между отдельными телескопа-

ми установки. Сейчас в мире есть несколько подобных систем. Наиболее известна система телескопов

VLT, расположенных в горах Чили.

Ранее, в рубрике "Астрономическая Научная Картинка дня" уже рассказывалось об одном результате

VLT. Эта замечательная техника наблюдений позволяет по сути увидеть диск звезды. Обратите вни-

мание, оси проградуированы в тысячных долях секунды дуги! Радиус звезды виден под углом менее

2 тысячных секунды!! По данным наблюдений видно, что полярные области горячее экватора ( си-

ний цвет соответствует большей яркости, красный - меньшей). Крестиком показано направление лу-

ча зрения ( к центру звезды). Мы смотрим почти прямо на полюс. От полюса к экватору температура

спадает на 2400 градусов! Чтобы это объяснить, требуется предположить очень быстрое вращение.

Скорость вращения очень велика: на экваторе она достигает 270 км/с. Если она была бы больше хотя

бы на 8%, то вещество начало бы оттекать от экватора звезды ( срываясь в окружающее пространство

за счет преобладающей центробежной силой над силой гравитации звезды ).

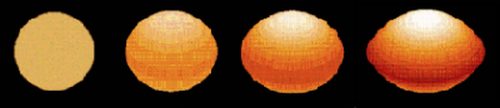

На рисунке показано, как вращение приводит к перераспределению яркости по поверхности звезды.

Более сплюснутые формы соответствуют более быстрому вращению ( с сайта cfa-www.harvard.edu ).

Новые наблюдения позволили уточнить параметры звезды Веги. Ученые смогли точнее определить

поправки, требующиеся для сравнения быстро вращающейся Веги с моделями для звезд со слабым

вращением (прямые измерения масс проделаны в основном для медленно вращающихся звезд, также

и эволюционные модели наиболее детально рассчитаны для подобных объектов). Масса Веги равна

примерно 2,3 массы Солнца. Возраст - 386 +/–16 миллионов лет, это чуть больше, чем считалось ра-

нее (хотя в пределах ошибок значения и совпадают). Однако эти значения чувствительны к предполо-

жениям о химическом составе Веги. А от химического состава, который с высокой точностью опреде-

лить очень трудно, зависит эволюция звезды. Поэтому некоторые параметры Веги, и особенно её

возраст, еще могут быть уточнены в будущем.

источник: D. M. Peterson et al. "Vega is a rapidly rotating star" - ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0603520

Сергей Попов

elementy.ru/news/430166

по теме: Астрономы признали Вегу сплюснутой и нестабильной звездой

Наблюдение газопылевого диска у Веги телескопом Спитцер

На рисунке показано, как вращение приводит к перераспределению яркости по поверхности звезды.

Более сплюснутые формы соответствуют более быстрому вращению ( с сайта cfa-www.harvard.edu ).

Новые наблюдения позволили уточнить параметры звезды Веги. Ученые смогли точнее определить

поправки, требующиеся для сравнения быстро вращающейся Веги с моделями для звезд со слабым

вращением (прямые измерения масс проделаны в основном для медленно вращающихся звезд, также

и эволюционные модели наиболее детально рассчитаны для подобных объектов). Масса Веги равна

примерно 2,3 массы Солнца. Возраст - 386 +/–16 миллионов лет, это чуть больше, чем считалось ра-

нее (хотя в пределах ошибок значения и совпадают). Однако эти значения чувствительны к предполо-

жениям о химическом составе Веги. А от химического состава, который с высокой точностью опреде-

лить очень трудно, зависит эволюция звезды. Поэтому некоторые параметры Веги, и особенно её

возраст, еще могут быть уточнены в будущем.

источник: D. M. Peterson et al. "Vega is a rapidly rotating star" - ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0603520

Сергей Попов

elementy.ru/news/430166

по теме: Астрономы признали Вегу сплюснутой и нестабильной звездой

Наблюдение газопылевого диска у Веги телескопом Спитцер

Вега - 5-я по яркости звезда на всем звездном небе

Вега - 5-я по яркости звезда на всем звездном небе

меню содержание news206 news207 news208

Вид Галактики в ближнем инфракрасном диапазоне по данным спутника COBE ( цвет) очень напоминает ее диффузное свечение в рентгеновском диапазоне до данным спут- ника RXTE ( контуры). Новую гипотезу, объясняющую происхождение большей части галактического рентгеновского излуче- ния, предложили российские астрофизики Михаил Ревнивцев и Сергей Сазонов. Около 70% рентгеновского излучения нашей Галактики, которое регистрирует, например, орбитальная обсерватория Chandra, не удается связать с какими-то отдельными источниками. Оно регистрируется как непрерывное диффузное рентгеновское свечение. Такое излучение могут давать протяженные обла- ка горячего разреженного газа. Однако газовая гипотеза сталкивается с рядом трудностей. Дело в том, что частицы горячего газа дви- жутся с такой скоростью, что притяжение Галактики не может их удержать. Поэтому горячий газ дол- жен быстро покидать Галактику, а значит, должен существовать источник, постоянно восполняющий потери. Таким источником могут быть вспышки сверхновых звезд, однако тогда их должно быть гораз- до больше, чем показывают наблюдения. По мнению Михаила Ревнивцева и Сергея Сазонова из российского Института космических исследо- ваний (ИКИ), работающих сейчас в Институте астрофизики им. Макса Планка ( Max Planck Institute for Astrophysics) в Гарчинге (Германия), рентгеновский фон можно объяснить существованием миллионов отдельных источников, которые современные инструменты не способны увидеть по отдельности. Та- кая же ситуация была с видимым диффузным свечением Млечного Пути, пока первые телескопические наблюдения Галилея не показали, что в действительности это совокупное излучение огромного коли- чества отдельных звезд ( впрочем, есть мнение, что об этом догадывались и немного ранше). По словам Михаила Ревнивцева, "по близким источникам рентгеновского излучения, которые отстоят от нас менее чем на 300 световых лет, мы видим, что основная его часть принадлежит аккрецирую- щим белым карликам и обыкновенным звездам из двойных систем". Именно такие источники и фор- мируют рентгеновский фон Млечного Пути. В подтверждение своей гипотезы авторы приводят сравнение данных двух обзоров неба. Один, в ин- фракрасном диапазоне, был выполнен спутником COBE (Cosmic Background Explorer), запущенным в 1989 году, а другой, рентгеновский, - спутником RTXE (Rossi X-ray Timing Explorer), работающим на ор- бите с 1995 года. Оказалось, что положения максимумов интенсивности излучения в обоих обзорах совпадают. Большая часть инфракрасного излучения, зарегистрированного COBE, связана с многочис- ленными старыми холодными звездами - красными карликами. Это наводит на мысль, что и диффуз- ное рентгеновское излучением Галактики тоже связано со звездами. В качестве возможных источников этого излучения астрофизики называют в первую очередь белые карлики, входящие в двойные системы и образующие так называемые катклизмические переменные звезды. Такие белые карлики перетягивают на себя вещество со звезды-компаньона. При этом вещест- во разогревается и начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Белые карлики образуются из звезд, сравнимых по массе с Солнцем, которые несколько крупнее красных карликов и поэтому эволюциони- руют быстрее. Но распределение этих двух типов звезд в пространстве должно быть сходным. Катаклизмические переменные - основной источник той части фонового излучения, которую образу- ют фотоны с более высокой энергией. Другая часть, состоящая из рентгеновских фотонов с более низ- кой энергией, имеет два источника. Первый - те же катаклизмические переменные, но их вклад в дан- ном случае оценивается только в одну треть. А две трети приходится на короны ( внешние слои атмо- сферы) звезд двойных систем. Под воздействием звезды-компаньона в короне такой "активной" звез- ды происходят вспышки, аналогичные вспышкам на Солнце, но только более мощные. В них и рож- дается низкоэнергичное рентгеновское излучение. Как известно, вещество солнечной короны разо- грето до нескольких миллионов градусов и излучает в рентгеновском диапазоне. Во время солнечных вспышек это излучение может заметно усиливаться. Конечно, оно всё равно остается довольно сла- бым по сравнению с излучением Солнца в видимом диапазоне, но суммарное рентгеновское излуче- ние сотен миллионов звезд может дать заметный вклад в общий рентгеновский фон Млечного Пути. По оценкам исследователей, в Галактике может быть более миллиона катаклизмических переменных и около миллиарда активных звезд. Это цифры примерно в 100 раз больше принятых оценок. Поря- док величины для числа белых карликов - миллион, для звезд в двойных системах - 100 млн. Однако, например, астрофизик Койи Мукаи (Koji Mukai) из американского Центра космических поле- тов им. Годдарда (NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, US) указывает, что, по его рас- четам, катаклизмических переменных в Галактике должно быть даже еще больше - порядка 10 миллио- нов. Предложенная гипотеза устраняет проблему несоответствия ожидаемого и наблюдаемого темпа вспы- шек сверхновых. Однако пока рано говорить о том, что она легко завоюет признание среди специалис- тов. Например, японский астрофизик Кен Ибисава (Ken Ebisawa), наблюдавший диффузное рентгенов- ское свечение с помощью космической обсерватории Чандра, считает, что предложенные механизмы не обеспечивают необходимой интенсивности рентгеновского излучения, пишет New Scientist. Для прямой проверки новой гипотезы необходимы рентгеновские телескопы нового поколения, обла- дающие большей чувствительностью и, главное, разрешением. В частности, сейчас в NASA разрабаты- вается система Constellation X - группа рентгеновских спутников, которые смогут работать в единой связке. Возможно, именно они сделают в рентгене то, что в оптике сделал Галилей четыре века назад. Ну, а пока остается лишь сопоставлять теоретические модели со спектром излучения и его распределе- нием по небу, что, конечно, оставляет довольно широкий простор для гипотетических построений. Свою гипотезу Михаил Ревнивцев и Сергей Сазонов вместе с тремя соавторами изложили в двух статьях: "Происхождение рентгеновского излучения галактической плоскости" и "Рентгеновская функ- ция светимости слабых точечных источников в Млечном Пути". Они будут опубликованы в европейс- ком научном журнале "Астрономия и астрофизика" (Astronomy & Astrophysics). Михаил Ревнивцев предполагает, что крупнейший в мире рентгеновский телескоп Чандра (NASA) способен разглядеть такие единичные источники, наблюдая за одним и тем же участком неба в тече- ние двух недель. Российские астрофизики, работающие над этой проблемой, подали соответствующую заявку в комитет, распределяющий время наблюдений телескопа "Чандра". Хотя две недели наблюде- ний Чандры - это необычайно много, но научная ценность задачи придает им уверенности в том, что их заявка выиграет конкурс и такие наблюдения будут проведены. ссылки: elementy.ru/news/430135 gazeta.ru/2006/03/17/oa_192519.shtml

Примерно так видна Вега с Земли. Синий цвет соответствует большей яркости, красный - меньшей. Крестиком показано направление луча зрения (к центру звезды) Новые интерферометрические наблюдения позволили выявить распределение яркости по диску Веги. Результаты этих наблюдений показывают, что Вега - очень быстро вращающаяся звезда, которую мы видим с полюса. Вега (α Лиры) - вторая по яркости звезда Северного полушария неба после Арктура (α Волопаса). Кроме того, она используется в качестве спектрального и фотометрического стандарта в звездной астрономии, то есть фотометристы и спектрофотометристы обычно пытаются привести свои данные к Веге. Поэтому, разумеется, ее параметры нужно знать как можно точнее. Тем не менее некоторые ее свойства постоянно уточняются. В частности, давно было замечено, что Вега несколько ярче, чем похожие на нее звезды. Полагали, что это может быть связано с тем, что: во-первых, звезда быстро вращается и, во-вторых, мы видим ее почти с полюса. Ведь если звезда быстро вращается, то она будет сплюснутой. В таком случае экватор будет холоднее, чем полярные области. Этот эффект вращающихся звезд известен как закон гравитационного потемнения фон Цейпеля. На эк- ваторе вращающейся звезды так называемая эффективная сила тяжести (effective gravity) меньше, поэто- му и энергии туда будет поступать меньше. Если мы смотрим на звезду с полюса, то всегда будет ви- деть самые горячие, а значит и самые яркие участки поверхности. И вот удалось показать, что в самом деле Вега - это быстро вращающаяся звезда, наблюдаемая нами с полюса. С помощью интерферометрических наблюдений на установке Navy Prototype Optical Inter- ferometer (NAPI), принадлежащей Военно-морской обсерватории США, удалось выявить распределе- ние яркости по видимой поверхности Веги (см. верхний рисунок). Оптический интерферометр NAPI, находящийся в Аризоне (США), начал полноценную работу в 2001 году. Несколько телескопов, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга, наблюда- ют один и тот же объект. Затем, в результате обработки сигнала, можно получить угловое разрешение, соответствующее телескопу с размером объектива, равному расстоянию между отдельными телескопа- ми установки. Сейчас в мире есть несколько подобных систем. Наиболее известна система телескопов VLT, расположенных в горах Чили. Ранее, в рубрике "Астрономическая Научная Картинка дня" уже рассказывалось об одном результате VLT. Эта замечательная техника наблюдений позволяет по сути увидеть диск звезды. Обратите вни- мание, оси проградуированы в тысячных долях секунды дуги! Радиус звезды виден под углом менее 2 тысячных секунды!! По данным наблюдений видно, что полярные области горячее экватора ( си- ний цвет соответствует большей яркости, красный - меньшей). Крестиком показано направление лу- ча зрения ( к центру звезды). Мы смотрим почти прямо на полюс. От полюса к экватору температура спадает на 2400 градусов! Чтобы это объяснить, требуется предположить очень быстрое вращение. Скорость вращения очень велика: на экваторе она достигает 270 км/с. Если она была бы больше хотя бы на 8%, то вещество начало бы оттекать от экватора звезды ( срываясь в окружающее пространство за счет преобладающей центробежной силой над силой гравитации звезды ).

На рисунке показано, как вращение приводит к перераспределению яркости по поверхности звезды. Более сплюснутые формы соответствуют более быстрому вращению ( с сайта cfa-www.harvard.edu ). Новые наблюдения позволили уточнить параметры звезды Веги. Ученые смогли точнее определить поправки, требующиеся для сравнения быстро вращающейся Веги с моделями для звезд со слабым вращением (прямые измерения масс проделаны в основном для медленно вращающихся звезд, также и эволюционные модели наиболее детально рассчитаны для подобных объектов). Масса Веги равна примерно 2,3 массы Солнца. Возраст - 386 +/–16 миллионов лет, это чуть больше, чем считалось ра- нее (хотя в пределах ошибок значения и совпадают). Однако эти значения чувствительны к предполо- жениям о химическом составе Веги. А от химического состава, который с высокой точностью опреде- лить очень трудно, зависит эволюция звезды. Поэтому некоторые параметры Веги, и особенно её возраст, еще могут быть уточнены в будущем. источник: D. M. Peterson et al. "Vega is a rapidly rotating star" - ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0603520 Сергей Попов elementy.ru/news/430166 по теме: Астрономы признали Вегу сплюснутой и нестабильной звездой Наблюдение газопылевого диска у Веги телескопом Спитцер

Вега - 5-я по яркости звезда на всем звездном небе