меню содержание news207 news208 news209

меню содержание news207 news208 news209

Модель формирования планет-гигантов не дает шансов на стабильные орбиты

|

Моделирование образования планет в протопланетных дисках сталкивается с серьезной проблемой:

никак не удается объяснить сценарий формирования устойчивых орбит планет гигантов. Планеты по-

просту падают по спирали на звезду. Британские астрономы попробовали обойти эту проблему, смо-

делировав движение тел в системе состоящей из нескольких формирующихся планет.

Согласно современным представлениям, картина образования планетных систем выглядит примерно

так. Сначала пылевые частицы слипаются, образуя планетезимали диаметром порядка километра. За-

тем, продолжая расти и сливаться, планетезимали формируют зародыши планет диаметром 100-1000

километров. Среди них выделяются наиболее крупные тела, которые продолжают расти по "олигархи-

ческому" механизму ( более крупные поглощают более мелкие ). В итоге формируется несколько отно-

сительно небольших объектов вблизи звезды, которые становятся планетами земного типа, и несколь-

ко более крупных на расстоянии свыше 3 астрономических единиц, которым предстоит стать газовы-

ми планетами-гигантами. Подобная модель должна отражать эволюцию нашей Солнечной системы.

Эта теория выглядит довольно красиво, но сталкивается с одной серьезной проблемой при попытке

смоделировать образование планетной системы на основе численной физической модели. Когда на

периферии уже сформировались массивные объекты-"олигархи", им еще предстоит достаточно долго

набирать массу путем аккреции окружающего газа. Однако, как только их масса становится достаточно

большой, гравитационное взаимодействие с газовым диском начинает быстро уменьшать радиусы их

орбит. Проходит всего около 100 тысяч лет, и все достаточно массивные объекты проваливаются во

внутренние области системы, где с высокой вероятностью падают на центральную звезду. Двигаясь

по кругу, протопланета, подобно мотоциклу на ледяном треке, выбрасывает на более высокие орбиты

потоки пыли и газа. На это, конечно, расходуется энергия орбитального движения самой протоплане-

ты, и, пока диск остается достаточно плотным, она довольно быстро теряет скорость и как результат -

радиус её орбиты уменьшается.

Чтобы спастись, планетам-"олигархам" надо продержаться внутри диска хотя бы 1-2 миллионов лет.

Этого времени им оказывается достаточно, чтобы подобно пылесосу собрать в себе большую часть

вещества диска. Однако, результаты моделирования неумолимы, как суд над Ходорковским: отдель-

ный массивный объект, обращающийся внутри газопылевого диска, в результате этого неминуемо

гибнет.

Моделирование образования планет в протопланетных дисках сталкивается с серьезной проблемой:

никак не удается объяснить сценарий формирования устойчивых орбит планет гигантов. Планеты по-

просту падают по спирали на звезду. Британские астрономы попробовали обойти эту проблему, смо-

делировав движение тел в системе состоящей из нескольких формирующихся планет.

Согласно современным представлениям, картина образования планетных систем выглядит примерно

так. Сначала пылевые частицы слипаются, образуя планетезимали диаметром порядка километра. За-

тем, продолжая расти и сливаться, планетезимали формируют зародыши планет диаметром 100-1000

километров. Среди них выделяются наиболее крупные тела, которые продолжают расти по "олигархи-

ческому" механизму ( более крупные поглощают более мелкие ). В итоге формируется несколько отно-

сительно небольших объектов вблизи звезды, которые становятся планетами земного типа, и несколь-

ко более крупных на расстоянии свыше 3 астрономических единиц, которым предстоит стать газовы-

ми планетами-гигантами. Подобная модель должна отражать эволюцию нашей Солнечной системы.

Эта теория выглядит довольно красиво, но сталкивается с одной серьезной проблемой при попытке

смоделировать образование планетной системы на основе численной физической модели. Когда на

периферии уже сформировались массивные объекты-"олигархи", им еще предстоит достаточно долго

набирать массу путем аккреции окружающего газа. Однако, как только их масса становится достаточно

большой, гравитационное взаимодействие с газовым диском начинает быстро уменьшать радиусы их

орбит. Проходит всего около 100 тысяч лет, и все достаточно массивные объекты проваливаются во

внутренние области системы, где с высокой вероятностью падают на центральную звезду. Двигаясь

по кругу, протопланета, подобно мотоциклу на ледяном треке, выбрасывает на более высокие орбиты

потоки пыли и газа. На это, конечно, расходуется энергия орбитального движения самой протоплане-

ты, и, пока диск остается достаточно плотным, она довольно быстро теряет скорость и как результат -

радиус её орбиты уменьшается.

Чтобы спастись, планетам-"олигархам" надо продержаться внутри диска хотя бы 1-2 миллионов лет.

Этого времени им оказывается достаточно, чтобы подобно пылесосу собрать в себе большую часть

вещества диска. Однако, результаты моделирования неумолимы, как суд над Ходорковским: отдель-

ный массивный объект, обращающийся внутри газопылевого диска, в результате этого неминуемо

гибнет.

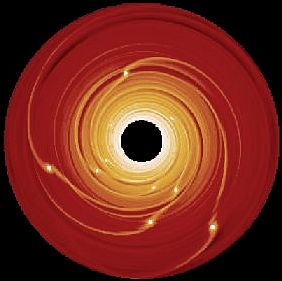

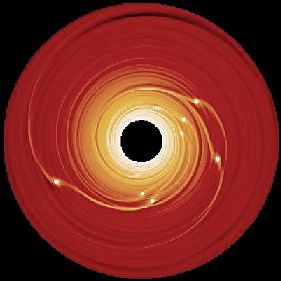

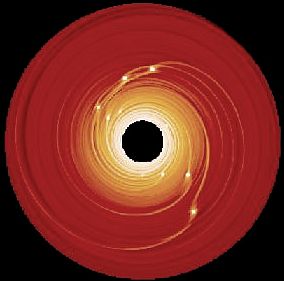

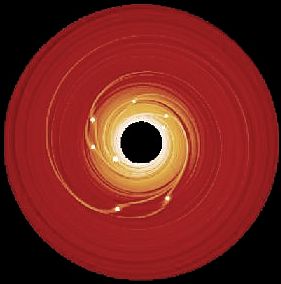

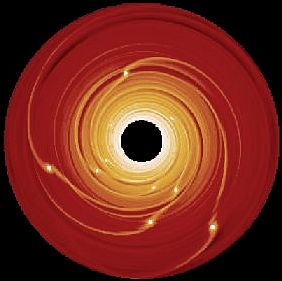

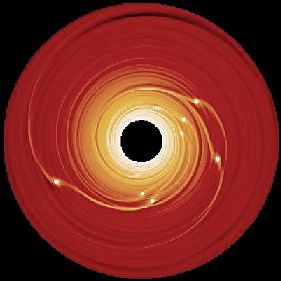

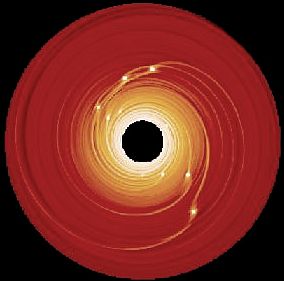

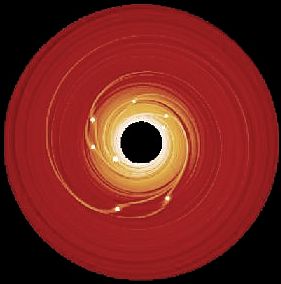

Внутренняя миграция протопланет ( они представлены белыми точками, размер точки

пропорционален массе протопланеты). Плотность протопланет выше в более ярких

частях диска ( изображение с сайта www.physorg.com )

Астрономы Пол Крессвел ( Paul Cresswell) и Ричард Нельсон (Richard Nelson) из Школы математичес-

ких наук при Университете королевы Марии в Лондоне решили проверить, не могут ли планетные

гиганты выжить, если объединятся в группу. Выражаясь точнее, они решили смоделировать совмест-

ную эволюцию группы протопланет внутри диска в надежде на то, что взаимодействие между ними

позволит избежать фатальной орбиты к центру системы хотя бы некоторым крупным протопланетам.

Увы, результаты моделирования оказались не слишком обнадеживающими. После многократных про-

гонов модели выяснилось, что лишь в редких случаях (около 2%) взаимодействие между массивными

протопланетами приводит к тому, что одна из них, за счет резонанса, выталкивается на достаточно

большую орбиту, что позволяет ей выжить. Однако в остальных случаях все протопланеты начинают

совместно двигаться вниз, к звезде, где их ждет бесславный конец.

Интересно отметить, что в этом движении протопланеты в каком-то смысле даже помогают друг дру-

гу. В результате серии взаимодействий они попарно попадают в резонанс друг с другом, когда перио-

ды обращения соотносятся как небольшие целые числа. Соединенные такими резонансными связями

протопланеты как бы тянут друг друга за собой - уменьшение периода обращения одной планеты по-

буждает к уменьшению периода связанную с ней, а та, в свою очередь, вызывает сокращение периода

у следующей связанной с ней протопланеты. И так, строем, все они отправляются в пекло.

Правда, примерно в 20% случаев наблюдалось одно исключение из этой печальной картины - когда

протопланеты входили в резонанс с отношением периодов 1:1, то есть, грубо говоря, обращались по

общей орбите. Хотя в действительности их орбиты могли заметно различаться, а совпадали - да и то

в среднем за несколько оборотов - только периоды обращения. Такие пары коорбитальных протопла-

нет в ряде случаев могли продержаться внутри диска достаточно длительное время. На этом основа-

нии авторы работы предсказывают, что с развитием средств наблюдения у других звезд должны най-

тись пары планет, обращающихся по общей орбите примерно так же, как в Солнечной системе по ор-

бите Юпитера обращаются группы астероидов Греки и Троянцы.

Несмотря на это интересное предсказание, в целом результат новой работы оказался негативным. По-

казано, что учет взаимодействия протопланет не позволяет предотвратить их проваливание в центр

формирующейся системы. Так что на сегодня существование планет-гигантов в Солнечной системе

по-прежнему остается необъясненным.

Конечно, астрономы продолжают искать объяснения. Согласно одной из гипотез, образование круп-

ных протопланет во внешних областях диска может повторяться несколько раз. Первые поколения

гибнут, а последнее уже не встречает большого сопротивления со стороны диска, потерявшего значи-

тельную часть массы. Другая идея состоит в том, чтобы учесть турбулентность внутри протопланет-

ного диска - до сих пор все модели учитывали только ламинарное вращение. То есть данная модель

оказалась слишком простой, чтобы объяснить особенности структуры и динамики протопланетного

диска. В любом случае, эти гипотезы требуют более тщательной проверки.

ссылки:

elementy.ru/news/430167

universetoday.com/am/publish/giant_protoplanet_mig.html?2132006

источники:

The locked migration of giant protoplanets, PhysOrg.com - 21.03.2006.

P. Cresswell, R. Nelson, Evolution of multiple protoplanets — краткое изложение результатов работы

с приложением видеороликов по результатам моделирования.

по теме:

В системах подобных Солнечной планеты гиганты могут сформироваться лишь за 1 млн. лет

Внутренняя миграция протопланет ( они представлены белыми точками, размер точки

пропорционален массе протопланеты). Плотность протопланет выше в более ярких

частях диска ( изображение с сайта www.physorg.com )

Астрономы Пол Крессвел ( Paul Cresswell) и Ричард Нельсон (Richard Nelson) из Школы математичес-

ких наук при Университете королевы Марии в Лондоне решили проверить, не могут ли планетные

гиганты выжить, если объединятся в группу. Выражаясь точнее, они решили смоделировать совмест-

ную эволюцию группы протопланет внутри диска в надежде на то, что взаимодействие между ними

позволит избежать фатальной орбиты к центру системы хотя бы некоторым крупным протопланетам.

Увы, результаты моделирования оказались не слишком обнадеживающими. После многократных про-

гонов модели выяснилось, что лишь в редких случаях (около 2%) взаимодействие между массивными

протопланетами приводит к тому, что одна из них, за счет резонанса, выталкивается на достаточно

большую орбиту, что позволяет ей выжить. Однако в остальных случаях все протопланеты начинают

совместно двигаться вниз, к звезде, где их ждет бесславный конец.

Интересно отметить, что в этом движении протопланеты в каком-то смысле даже помогают друг дру-

гу. В результате серии взаимодействий они попарно попадают в резонанс друг с другом, когда перио-

ды обращения соотносятся как небольшие целые числа. Соединенные такими резонансными связями

протопланеты как бы тянут друг друга за собой - уменьшение периода обращения одной планеты по-

буждает к уменьшению периода связанную с ней, а та, в свою очередь, вызывает сокращение периода

у следующей связанной с ней протопланеты. И так, строем, все они отправляются в пекло.

Правда, примерно в 20% случаев наблюдалось одно исключение из этой печальной картины - когда

протопланеты входили в резонанс с отношением периодов 1:1, то есть, грубо говоря, обращались по

общей орбите. Хотя в действительности их орбиты могли заметно различаться, а совпадали - да и то

в среднем за несколько оборотов - только периоды обращения. Такие пары коорбитальных протопла-

нет в ряде случаев могли продержаться внутри диска достаточно длительное время. На этом основа-

нии авторы работы предсказывают, что с развитием средств наблюдения у других звезд должны най-

тись пары планет, обращающихся по общей орбите примерно так же, как в Солнечной системе по ор-

бите Юпитера обращаются группы астероидов Греки и Троянцы.

Несмотря на это интересное предсказание, в целом результат новой работы оказался негативным. По-

казано, что учет взаимодействия протопланет не позволяет предотвратить их проваливание в центр

формирующейся системы. Так что на сегодня существование планет-гигантов в Солнечной системе

по-прежнему остается необъясненным.

Конечно, астрономы продолжают искать объяснения. Согласно одной из гипотез, образование круп-

ных протопланет во внешних областях диска может повторяться несколько раз. Первые поколения

гибнут, а последнее уже не встречает большого сопротивления со стороны диска, потерявшего значи-

тельную часть массы. Другая идея состоит в том, чтобы учесть турбулентность внутри протопланет-

ного диска - до сих пор все модели учитывали только ламинарное вращение. То есть данная модель

оказалась слишком простой, чтобы объяснить особенности структуры и динамики протопланетного

диска. В любом случае, эти гипотезы требуют более тщательной проверки.

ссылки:

elementy.ru/news/430167

universetoday.com/am/publish/giant_protoplanet_mig.html?2132006

источники:

The locked migration of giant protoplanets, PhysOrg.com - 21.03.2006.

P. Cresswell, R. Nelson, Evolution of multiple protoplanets — краткое изложение результатов работы

с приложением видеороликов по результатам моделирования.

по теме:

В системах подобных Солнечной планеты гиганты могут сформироваться лишь за 1 млн. лет

Обнаружен коричневый карлик на расстоянии 12,7 световых лет от Солнца

|

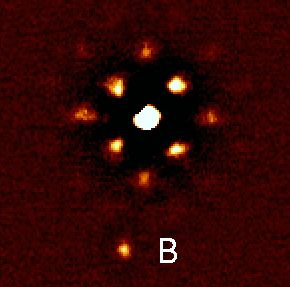

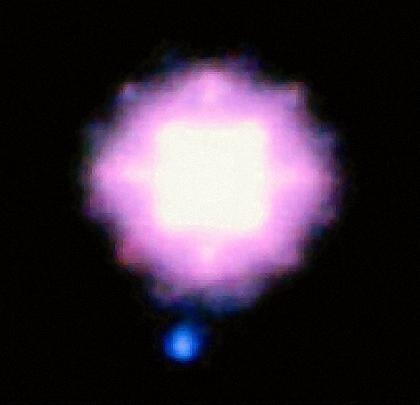

Звезда SCR 1845-6357 и сопутствующий коричневый карлик

( обозначен синим цветом ).

Фото сделано с помощью телескопа VLT.

Международная группа исследователей с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Южной Евро-

пейской обсерватории ESO (European Southern Observatory) в Чили сумела обнаружить коричневый кар-

лик в звездной системе, которая в списке удаленности от нас занимает 24-ю позицию. Главный ком-

понент этой системы - красный карлик SCR 1845-6357 ( тип спектра M8,5) из южного созвездия Пав-

лина, что расположен на расстоянии в 12,7 светового года от Земли ( 36-я звезда по удаленности от

Солнца ).

При этом использовалась адаптивная оптика (препятствующая "размытию" объектов в турбулентной

земной атмосфере) системы NACO Simultaneous Differential Imager (SDI). Нужно отметить, что обнару-

женный объект занимает третье место среди самых близких к нам коричневых карликов из всех, най-

денных к настоящему моменту, и к тому же этот новичок среди своих собратьев может, безусловно,

считаться одним из самых "холодных" - его температура составляет приблизительно 750°C ( что соот-

ветствует температуре поверхности горячих юпитеров). От своей очень маленькой звезды-компаньон-

ки ( светимость коричневого карлика лишь в 50 раз уступает "хозяйке") он удален в 4,5 раза дальше,

чем Земля от Солнца ( 4,5 а.е. = 670 миллионов километров, это довольно близко по звездным мас-

штабам ). Массу открытого карлика определить пока сложно ( для этого нужно тщательно отслежи-

вать его путь по орбите ), и различные оценки дают от 9 до 65 масс Юпитера ( Astrophysical Journal

Letters ).

Единственная система, также обладающая сразу двумя коричневыми карликами и при этом располо-

женная ближе к Солнцу, - это Эпсилон Индейца ( Eps Indi Ba-Bb) на расстоянии 11,8 световых лет.

Два коричневых карлика около звезды Эпсилон Индейца удалось разглядеть тоже недавно - в январе

2003 года. Один из них имеет также низкую температуру около 1000°C и массу около 45 масс Юпи-

тера.

Однако нынешняя система SCR 1845-6357 уникальна тем, что астрономы в этом случае впервые име-

ют дело с очень холодным T-карликом, обнаруженным у звезды с очень низкой массой - около 0,1 сол-

нечной массы ( предыдущий рекорд - 0,5 массы Солнца ). Всего к настоящему времени найдено око-

ло 30 таких "холодных" коричневых карликов, причем лишь 10 из них расположены на орбитах возле

других звезд. В окрестностях же нашего Солнца ( в пределах 20 световых лет ) обнаружено 5 "холод-

ных" коричневых карликов в двойных системах и только два одиночных изолированных T-карлика,

что заставляет подозревать наличие некой аномалии.

Звезда SCR 1845-6357 и сопутствующий коричневый карлик

( обозначен синим цветом ).

Фото сделано с помощью телескопа VLT.

Международная группа исследователей с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Южной Евро-

пейской обсерватории ESO (European Southern Observatory) в Чили сумела обнаружить коричневый кар-

лик в звездной системе, которая в списке удаленности от нас занимает 24-ю позицию. Главный ком-

понент этой системы - красный карлик SCR 1845-6357 ( тип спектра M8,5) из южного созвездия Пав-

лина, что расположен на расстоянии в 12,7 светового года от Земли ( 36-я звезда по удаленности от

Солнца ).

При этом использовалась адаптивная оптика (препятствующая "размытию" объектов в турбулентной

земной атмосфере) системы NACO Simultaneous Differential Imager (SDI). Нужно отметить, что обнару-

женный объект занимает третье место среди самых близких к нам коричневых карликов из всех, най-

денных к настоящему моменту, и к тому же этот новичок среди своих собратьев может, безусловно,

считаться одним из самых "холодных" - его температура составляет приблизительно 750°C ( что соот-

ветствует температуре поверхности горячих юпитеров). От своей очень маленькой звезды-компаньон-

ки ( светимость коричневого карлика лишь в 50 раз уступает "хозяйке") он удален в 4,5 раза дальше,

чем Земля от Солнца ( 4,5 а.е. = 670 миллионов километров, это довольно близко по звездным мас-

штабам ). Массу открытого карлика определить пока сложно ( для этого нужно тщательно отслежи-

вать его путь по орбите ), и различные оценки дают от 9 до 65 масс Юпитера ( Astrophysical Journal

Letters ).

Единственная система, также обладающая сразу двумя коричневыми карликами и при этом располо-

женная ближе к Солнцу, - это Эпсилон Индейца ( Eps Indi Ba-Bb) на расстоянии 11,8 световых лет.

Два коричневых карлика около звезды Эпсилон Индейца удалось разглядеть тоже недавно - в январе

2003 года. Один из них имеет также низкую температуру около 1000°C и массу около 45 масс Юпи-

тера.

Однако нынешняя система SCR 1845-6357 уникальна тем, что астрономы в этом случае впервые име-

ют дело с очень холодным T-карликом, обнаруженным у звезды с очень низкой массой - около 0,1 сол-

нечной массы ( предыдущий рекорд - 0,5 массы Солнца ). Всего к настоящему времени найдено око-

ло 30 таких "холодных" коричневых карликов, причем лишь 10 из них расположены на орбитах возле

других звезд. В окрестностях же нашего Солнца ( в пределах 20 световых лет ) обнаружено 5 "холод-

ных" коричневых карликов в двойных системах и только два одиночных изолированных T-карлика,

что заставляет подозревать наличие некой аномалии.

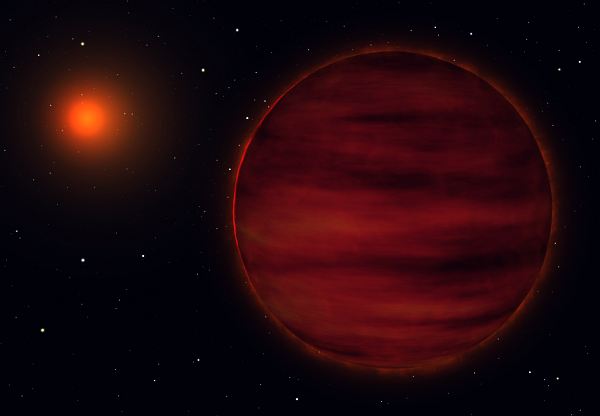

Найденный бурый карлик в представлении художника

" Обнаруженный коричневый карлик – безусловно ценный объект, – говорит член команды ESO

Маркус Каспер, – нам точно известно расстояние до него, а значит, мы сможем вычислить его истин-

ную яркость. Кроме того, исходя из орбитального движения карлика через несколько лет мы сможем

оценить его точную массу. Эти данные – жизненно важны для понимания природы таких экзотичес-

ких объектов."

Коричневые (или бурые) карлики (brown dwarf) относятся к промежуточному классу астрономических

объектов, они несут в себе как признаки планет, так и звезд. Эти "недоросли" слишком малы ( меньше

75-80 юпитеров), чтобы зажечь в своих внутренностях реакции термоядерного синтеза ядер гелия из

водорода ( благодаря которым светит наше Солнце и другие нормальные звезды), они довольно быст-

ро "выдыхаются" (когда сгорает довольно редкий изотоп водорода дейтерий, "загорающийся" уже при

миллионе градусов Кельвина) и теряют изначальный запас тепла (поверхностная светимость - от трех

до полутора тысяч градусов и ниже, и это при том, что на поверхности нашего Солнца царят 5800 K),

и вместе с тем коричневые карлики во много раз массивнее (минимум в 13 раз), чем даже самая круп-

ная планета Солнечной системы - Юпитер ( который легче Солнца в ~ 1000 раз ).

Открытие европейцев также важно потому, что Солнце находится в относительно разряженной облас-

ти нашей галактики, поэтому в окрестностях Солнца не так много интересных звездных объектов.

Ближайшая соседка Солнца – Проксима Центавра. Она находится на расстоянии 4,2 светового года и

движется со скоростью 23 км/с относительно Солнца по направлению, перпендикулярному линии

Солнце – Проксима. Самая быстрая звезда в окрестностях Солнечной системы, Летящая звезда Бар-

нарда ( расстояние 6 световых лет ) движется со скоростью 87 км/с относительно Солнца.

Вероятно, ещё немало тусклых карликовых звезд будут открыты в окрестностях нашей звезды по мере

усовершенствования астрономического оборудования и методов их поиска.

Два первых изолированных коричневых карлика (Kelu-1 и DENIS-PJ1228-1547) были открыты в 1997

году. Существование же этих объектов было предсказано еще в 1963 году астрофизиком индийского

происхождения Шивом Кумаром. Тогда их хотели назвать инфракрасными карликовыми звездами. Но

в 1975 году студентка из университета в Беркли (США) Джил Тартер в своей работе придумала термин

"brown dwarf", и он прижился.

Найденный бурый карлик в представлении художника

" Обнаруженный коричневый карлик – безусловно ценный объект, – говорит член команды ESO

Маркус Каспер, – нам точно известно расстояние до него, а значит, мы сможем вычислить его истин-

ную яркость. Кроме того, исходя из орбитального движения карлика через несколько лет мы сможем

оценить его точную массу. Эти данные – жизненно важны для понимания природы таких экзотичес-

ких объектов."

Коричневые (или бурые) карлики (brown dwarf) относятся к промежуточному классу астрономических

объектов, они несут в себе как признаки планет, так и звезд. Эти "недоросли" слишком малы ( меньше

75-80 юпитеров), чтобы зажечь в своих внутренностях реакции термоядерного синтеза ядер гелия из

водорода ( благодаря которым светит наше Солнце и другие нормальные звезды), они довольно быст-

ро "выдыхаются" (когда сгорает довольно редкий изотоп водорода дейтерий, "загорающийся" уже при

миллионе градусов Кельвина) и теряют изначальный запас тепла (поверхностная светимость - от трех

до полутора тысяч градусов и ниже, и это при том, что на поверхности нашего Солнца царят 5800 K),

и вместе с тем коричневые карлики во много раз массивнее (минимум в 13 раз), чем даже самая круп-

ная планета Солнечной системы - Юпитер ( который легче Солнца в ~ 1000 раз ).

Открытие европейцев также важно потому, что Солнце находится в относительно разряженной облас-

ти нашей галактики, поэтому в окрестностях Солнца не так много интересных звездных объектов.

Ближайшая соседка Солнца – Проксима Центавра. Она находится на расстоянии 4,2 светового года и

движется со скоростью 23 км/с относительно Солнца по направлению, перпендикулярному линии

Солнце – Проксима. Самая быстрая звезда в окрестностях Солнечной системы, Летящая звезда Бар-

нарда ( расстояние 6 световых лет ) движется со скоростью 87 км/с относительно Солнца.

Вероятно, ещё немало тусклых карликовых звезд будут открыты в окрестностях нашей звезды по мере

усовершенствования астрономического оборудования и методов их поиска.

Два первых изолированных коричневых карлика (Kelu-1 и DENIS-PJ1228-1547) были открыты в 1997

году. Существование же этих объектов было предсказано еще в 1963 году астрофизиком индийского

происхождения Шивом Кумаром. Тогда их хотели назвать инфракрасными карликовыми звездами. Но

в 1975 году студентка из университета в Беркли (США) Джил Тартер в своей работе придумала термин

"brown dwarf", и он прижился.

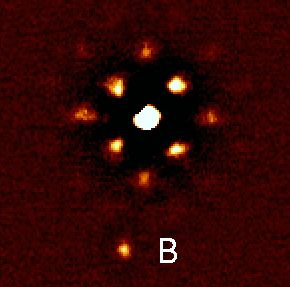

Снимок звезды SCR 1845 -6357 A и

коричневого карлика B, выполненный

с помощью адаптивного оборудования

системы NACO-SDI / VLT, фильтр

1600 микрон.

ссылки:

gazeta.ru /2006/03/23/oa_193155.shtml

grani.ru /Society/Science/p.103520.html

membrana.ru /particle/9813

future24.ru/novaya-zvezda

citebase.org/cgi-bin/citations?id=oai:arXiv.org:astro-ph/0601440

uanews.org/cgi-bin/WebObjects/UANews.woa/4/wa/SRStoryDetails?

eso.org/outreach/press-rel/pr-2006/pr-11-06.html

space.com/scienceastronomy/060322_browndwarf_neighbor.html

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0601440

Коричневые карлики: не звезды и не планеты

меню содержание news207 news208 news209

Моделирование образования планет в протопланетных дисках сталкивается с серьезной проблемой:

никак не удается объяснить сценарий формирования устойчивых орбит планет гигантов. Планеты по-

просту падают по спирали на звезду. Британские астрономы попробовали обойти эту проблему, смо-

делировав движение тел в системе состоящей из нескольких формирующихся планет.

Согласно современным представлениям, картина образования планетных систем выглядит примерно

так. Сначала пылевые частицы слипаются, образуя планетезимали диаметром порядка километра. За-

тем, продолжая расти и сливаться, планетезимали формируют зародыши планет диаметром 100-1000

километров. Среди них выделяются наиболее крупные тела, которые продолжают расти по "олигархи-

ческому" механизму ( более крупные поглощают более мелкие ). В итоге формируется несколько отно-

сительно небольших объектов вблизи звезды, которые становятся планетами земного типа, и несколь-

ко более крупных на расстоянии свыше 3 астрономических единиц, которым предстоит стать газовы-

ми планетами-гигантами. Подобная модель должна отражать эволюцию нашей Солнечной системы.

Эта теория выглядит довольно красиво, но сталкивается с одной серьезной проблемой при попытке

смоделировать образование планетной системы на основе численной физической модели. Когда на

периферии уже сформировались массивные объекты-"олигархи", им еще предстоит достаточно долго

набирать массу путем аккреции окружающего газа. Однако, как только их масса становится достаточно

большой, гравитационное взаимодействие с газовым диском начинает быстро уменьшать радиусы их

орбит. Проходит всего около 100 тысяч лет, и все достаточно массивные объекты проваливаются во

внутренние области системы, где с высокой вероятностью падают на центральную звезду. Двигаясь

по кругу, протопланета, подобно мотоциклу на ледяном треке, выбрасывает на более высокие орбиты

потоки пыли и газа. На это, конечно, расходуется энергия орбитального движения самой протоплане-

ты, и, пока диск остается достаточно плотным, она довольно быстро теряет скорость и как результат -

радиус её орбиты уменьшается.

Чтобы спастись, планетам-"олигархам" надо продержаться внутри диска хотя бы 1-2 миллионов лет.

Этого времени им оказывается достаточно, чтобы подобно пылесосу собрать в себе большую часть

вещества диска. Однако, результаты моделирования неумолимы, как суд над Ходорковским: отдель-

ный массивный объект, обращающийся внутри газопылевого диска, в результате этого неминуемо

гибнет.

Моделирование образования планет в протопланетных дисках сталкивается с серьезной проблемой:

никак не удается объяснить сценарий формирования устойчивых орбит планет гигантов. Планеты по-

просту падают по спирали на звезду. Британские астрономы попробовали обойти эту проблему, смо-

делировав движение тел в системе состоящей из нескольких формирующихся планет.

Согласно современным представлениям, картина образования планетных систем выглядит примерно

так. Сначала пылевые частицы слипаются, образуя планетезимали диаметром порядка километра. За-

тем, продолжая расти и сливаться, планетезимали формируют зародыши планет диаметром 100-1000

километров. Среди них выделяются наиболее крупные тела, которые продолжают расти по "олигархи-

ческому" механизму ( более крупные поглощают более мелкие ). В итоге формируется несколько отно-

сительно небольших объектов вблизи звезды, которые становятся планетами земного типа, и несколь-

ко более крупных на расстоянии свыше 3 астрономических единиц, которым предстоит стать газовы-

ми планетами-гигантами. Подобная модель должна отражать эволюцию нашей Солнечной системы.

Эта теория выглядит довольно красиво, но сталкивается с одной серьезной проблемой при попытке

смоделировать образование планетной системы на основе численной физической модели. Когда на

периферии уже сформировались массивные объекты-"олигархи", им еще предстоит достаточно долго

набирать массу путем аккреции окружающего газа. Однако, как только их масса становится достаточно

большой, гравитационное взаимодействие с газовым диском начинает быстро уменьшать радиусы их

орбит. Проходит всего около 100 тысяч лет, и все достаточно массивные объекты проваливаются во

внутренние области системы, где с высокой вероятностью падают на центральную звезду. Двигаясь

по кругу, протопланета, подобно мотоциклу на ледяном треке, выбрасывает на более высокие орбиты

потоки пыли и газа. На это, конечно, расходуется энергия орбитального движения самой протоплане-

ты, и, пока диск остается достаточно плотным, она довольно быстро теряет скорость и как результат -

радиус её орбиты уменьшается.

Чтобы спастись, планетам-"олигархам" надо продержаться внутри диска хотя бы 1-2 миллионов лет.

Этого времени им оказывается достаточно, чтобы подобно пылесосу собрать в себе большую часть

вещества диска. Однако, результаты моделирования неумолимы, как суд над Ходорковским: отдель-

ный массивный объект, обращающийся внутри газопылевого диска, в результате этого неминуемо

гибнет.

Внутренняя миграция протопланет ( они представлены белыми точками, размер точки

пропорционален массе протопланеты). Плотность протопланет выше в более ярких

частях диска ( изображение с сайта www.physorg.com )

Астрономы Пол Крессвел ( Paul Cresswell) и Ричард Нельсон (Richard Nelson) из Школы математичес-

ких наук при Университете королевы Марии в Лондоне решили проверить, не могут ли планетные

гиганты выжить, если объединятся в группу. Выражаясь точнее, они решили смоделировать совмест-

ную эволюцию группы протопланет внутри диска в надежде на то, что взаимодействие между ними

позволит избежать фатальной орбиты к центру системы хотя бы некоторым крупным протопланетам.

Увы, результаты моделирования оказались не слишком обнадеживающими. После многократных про-

гонов модели выяснилось, что лишь в редких случаях (около 2%) взаимодействие между массивными

протопланетами приводит к тому, что одна из них, за счет резонанса, выталкивается на достаточно

большую орбиту, что позволяет ей выжить. Однако в остальных случаях все протопланеты начинают

совместно двигаться вниз, к звезде, где их ждет бесславный конец.

Интересно отметить, что в этом движении протопланеты в каком-то смысле даже помогают друг дру-

гу. В результате серии взаимодействий они попарно попадают в резонанс друг с другом, когда перио-

ды обращения соотносятся как небольшие целые числа. Соединенные такими резонансными связями

протопланеты как бы тянут друг друга за собой - уменьшение периода обращения одной планеты по-

буждает к уменьшению периода связанную с ней, а та, в свою очередь, вызывает сокращение периода

у следующей связанной с ней протопланеты. И так, строем, все они отправляются в пекло.

Правда, примерно в 20% случаев наблюдалось одно исключение из этой печальной картины - когда

протопланеты входили в резонанс с отношением периодов 1:1, то есть, грубо говоря, обращались по

общей орбите. Хотя в действительности их орбиты могли заметно различаться, а совпадали - да и то

в среднем за несколько оборотов - только периоды обращения. Такие пары коорбитальных протопла-

нет в ряде случаев могли продержаться внутри диска достаточно длительное время. На этом основа-

нии авторы работы предсказывают, что с развитием средств наблюдения у других звезд должны най-

тись пары планет, обращающихся по общей орбите примерно так же, как в Солнечной системе по ор-

бите Юпитера обращаются группы астероидов Греки и Троянцы.

Несмотря на это интересное предсказание, в целом результат новой работы оказался негативным. По-

казано, что учет взаимодействия протопланет не позволяет предотвратить их проваливание в центр

формирующейся системы. Так что на сегодня существование планет-гигантов в Солнечной системе

по-прежнему остается необъясненным.

Конечно, астрономы продолжают искать объяснения. Согласно одной из гипотез, образование круп-

ных протопланет во внешних областях диска может повторяться несколько раз. Первые поколения

гибнут, а последнее уже не встречает большого сопротивления со стороны диска, потерявшего значи-

тельную часть массы. Другая идея состоит в том, чтобы учесть турбулентность внутри протопланет-

ного диска - до сих пор все модели учитывали только ламинарное вращение. То есть данная модель

оказалась слишком простой, чтобы объяснить особенности структуры и динамики протопланетного

диска. В любом случае, эти гипотезы требуют более тщательной проверки.

ссылки:

elementy.ru/news/430167

universetoday.com/am/publish/giant_protoplanet_mig.html?2132006

источники:

The locked migration of giant protoplanets, PhysOrg.com - 21.03.2006.

P. Cresswell, R. Nelson, Evolution of multiple protoplanets — краткое изложение результатов работы

с приложением видеороликов по результатам моделирования.

по теме:

В системах подобных Солнечной планеты гиганты могут сформироваться лишь за 1 млн. лет

Внутренняя миграция протопланет ( они представлены белыми точками, размер точки

пропорционален массе протопланеты). Плотность протопланет выше в более ярких

частях диска ( изображение с сайта www.physorg.com )

Астрономы Пол Крессвел ( Paul Cresswell) и Ричард Нельсон (Richard Nelson) из Школы математичес-

ких наук при Университете королевы Марии в Лондоне решили проверить, не могут ли планетные

гиганты выжить, если объединятся в группу. Выражаясь точнее, они решили смоделировать совмест-

ную эволюцию группы протопланет внутри диска в надежде на то, что взаимодействие между ними

позволит избежать фатальной орбиты к центру системы хотя бы некоторым крупным протопланетам.

Увы, результаты моделирования оказались не слишком обнадеживающими. После многократных про-

гонов модели выяснилось, что лишь в редких случаях (около 2%) взаимодействие между массивными

протопланетами приводит к тому, что одна из них, за счет резонанса, выталкивается на достаточно

большую орбиту, что позволяет ей выжить. Однако в остальных случаях все протопланеты начинают

совместно двигаться вниз, к звезде, где их ждет бесславный конец.

Интересно отметить, что в этом движении протопланеты в каком-то смысле даже помогают друг дру-

гу. В результате серии взаимодействий они попарно попадают в резонанс друг с другом, когда перио-

ды обращения соотносятся как небольшие целые числа. Соединенные такими резонансными связями

протопланеты как бы тянут друг друга за собой - уменьшение периода обращения одной планеты по-

буждает к уменьшению периода связанную с ней, а та, в свою очередь, вызывает сокращение периода

у следующей связанной с ней протопланеты. И так, строем, все они отправляются в пекло.

Правда, примерно в 20% случаев наблюдалось одно исключение из этой печальной картины - когда

протопланеты входили в резонанс с отношением периодов 1:1, то есть, грубо говоря, обращались по

общей орбите. Хотя в действительности их орбиты могли заметно различаться, а совпадали - да и то

в среднем за несколько оборотов - только периоды обращения. Такие пары коорбитальных протопла-

нет в ряде случаев могли продержаться внутри диска достаточно длительное время. На этом основа-

нии авторы работы предсказывают, что с развитием средств наблюдения у других звезд должны най-

тись пары планет, обращающихся по общей орбите примерно так же, как в Солнечной системе по ор-

бите Юпитера обращаются группы астероидов Греки и Троянцы.

Несмотря на это интересное предсказание, в целом результат новой работы оказался негативным. По-

казано, что учет взаимодействия протопланет не позволяет предотвратить их проваливание в центр

формирующейся системы. Так что на сегодня существование планет-гигантов в Солнечной системе

по-прежнему остается необъясненным.

Конечно, астрономы продолжают искать объяснения. Согласно одной из гипотез, образование круп-

ных протопланет во внешних областях диска может повторяться несколько раз. Первые поколения

гибнут, а последнее уже не встречает большого сопротивления со стороны диска, потерявшего значи-

тельную часть массы. Другая идея состоит в том, чтобы учесть турбулентность внутри протопланет-

ного диска - до сих пор все модели учитывали только ламинарное вращение. То есть данная модель

оказалась слишком простой, чтобы объяснить особенности структуры и динамики протопланетного

диска. В любом случае, эти гипотезы требуют более тщательной проверки.

ссылки:

elementy.ru/news/430167

universetoday.com/am/publish/giant_protoplanet_mig.html?2132006

источники:

The locked migration of giant protoplanets, PhysOrg.com - 21.03.2006.

P. Cresswell, R. Nelson, Evolution of multiple protoplanets — краткое изложение результатов работы

с приложением видеороликов по результатам моделирования.

по теме:

В системах подобных Солнечной планеты гиганты могут сформироваться лишь за 1 млн. лет

Звезда SCR 1845-6357 и сопутствующий коричневый карлик ( обозначен синим цветом ). Фото сделано с помощью телескопа VLT. Международная группа исследователей с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Южной Евро- пейской обсерватории ESO (European Southern Observatory) в Чили сумела обнаружить коричневый кар- лик в звездной системе, которая в списке удаленности от нас занимает 24-ю позицию. Главный ком- понент этой системы - красный карлик SCR 1845-6357 ( тип спектра M8,5) из южного созвездия Пав- лина, что расположен на расстоянии в 12,7 светового года от Земли ( 36-я звезда по удаленности от Солнца ). При этом использовалась адаптивная оптика (препятствующая "размытию" объектов в турбулентной земной атмосфере) системы NACO Simultaneous Differential Imager (SDI). Нужно отметить, что обнару- женный объект занимает третье место среди самых близких к нам коричневых карликов из всех, най- денных к настоящему моменту, и к тому же этот новичок среди своих собратьев может, безусловно, считаться одним из самых "холодных" - его температура составляет приблизительно 750°C ( что соот- ветствует температуре поверхности горячих юпитеров). От своей очень маленькой звезды-компаньон- ки ( светимость коричневого карлика лишь в 50 раз уступает "хозяйке") он удален в 4,5 раза дальше, чем Земля от Солнца ( 4,5 а.е. = 670 миллионов километров, это довольно близко по звездным мас- штабам ). Массу открытого карлика определить пока сложно ( для этого нужно тщательно отслежи- вать его путь по орбите ), и различные оценки дают от 9 до 65 масс Юпитера ( Astrophysical Journal Letters ). Единственная система, также обладающая сразу двумя коричневыми карликами и при этом располо- женная ближе к Солнцу, - это Эпсилон Индейца ( Eps Indi Ba-Bb) на расстоянии 11,8 световых лет. Два коричневых карлика около звезды Эпсилон Индейца удалось разглядеть тоже недавно - в январе 2003 года. Один из них имеет также низкую температуру около 1000°C и массу около 45 масс Юпи- тера. Однако нынешняя система SCR 1845-6357 уникальна тем, что астрономы в этом случае впервые име- ют дело с очень холодным T-карликом, обнаруженным у звезды с очень низкой массой - около 0,1 сол- нечной массы ( предыдущий рекорд - 0,5 массы Солнца ). Всего к настоящему времени найдено око- ло 30 таких "холодных" коричневых карликов, причем лишь 10 из них расположены на орбитах возле других звезд. В окрестностях же нашего Солнца ( в пределах 20 световых лет ) обнаружено 5 "холод- ных" коричневых карликов в двойных системах и только два одиночных изолированных T-карлика, что заставляет подозревать наличие некой аномалии.

Найденный бурый карлик в представлении художника " Обнаруженный коричневый карлик – безусловно ценный объект, – говорит член команды ESO Маркус Каспер, – нам точно известно расстояние до него, а значит, мы сможем вычислить его истин- ную яркость. Кроме того, исходя из орбитального движения карлика через несколько лет мы сможем оценить его точную массу. Эти данные – жизненно важны для понимания природы таких экзотичес- ких объектов." Коричневые (или бурые) карлики (brown dwarf) относятся к промежуточному классу астрономических объектов, они несут в себе как признаки планет, так и звезд. Эти "недоросли" слишком малы ( меньше 75-80 юпитеров), чтобы зажечь в своих внутренностях реакции термоядерного синтеза ядер гелия из водорода ( благодаря которым светит наше Солнце и другие нормальные звезды), они довольно быст- ро "выдыхаются" (когда сгорает довольно редкий изотоп водорода дейтерий, "загорающийся" уже при миллионе градусов Кельвина) и теряют изначальный запас тепла (поверхностная светимость - от трех до полутора тысяч градусов и ниже, и это при том, что на поверхности нашего Солнца царят 5800 K), и вместе с тем коричневые карлики во много раз массивнее (минимум в 13 раз), чем даже самая круп- ная планета Солнечной системы - Юпитер ( который легче Солнца в ~ 1000 раз ). Открытие европейцев также важно потому, что Солнце находится в относительно разряженной облас- ти нашей галактики, поэтому в окрестностях Солнца не так много интересных звездных объектов. Ближайшая соседка Солнца – Проксима Центавра. Она находится на расстоянии 4,2 светового года и движется со скоростью 23 км/с относительно Солнца по направлению, перпендикулярному линии Солнце – Проксима. Самая быстрая звезда в окрестностях Солнечной системы, Летящая звезда Бар- нарда ( расстояние 6 световых лет ) движется со скоростью 87 км/с относительно Солнца. Вероятно, ещё немало тусклых карликовых звезд будут открыты в окрестностях нашей звезды по мере усовершенствования астрономического оборудования и методов их поиска. Два первых изолированных коричневых карлика (Kelu-1 и DENIS-PJ1228-1547) были открыты в 1997 году. Существование же этих объектов было предсказано еще в 1963 году астрофизиком индийского происхождения Шивом Кумаром. Тогда их хотели назвать инфракрасными карликовыми звездами. Но в 1975 году студентка из университета в Беркли (США) Джил Тартер в своей работе придумала термин "brown dwarf", и он прижился.