меню содержание news234 news235 news236

меню содержание news234 news235 news236

Размеры камней на Титане определили новым методом

|

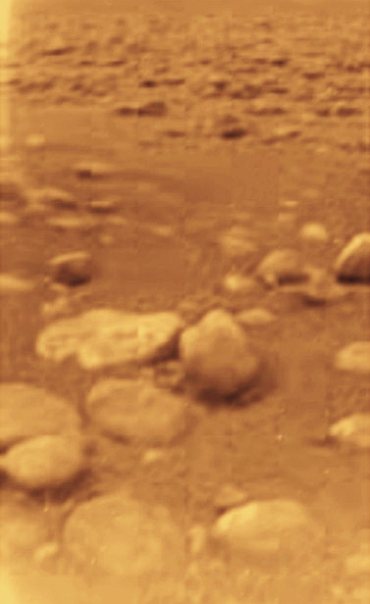

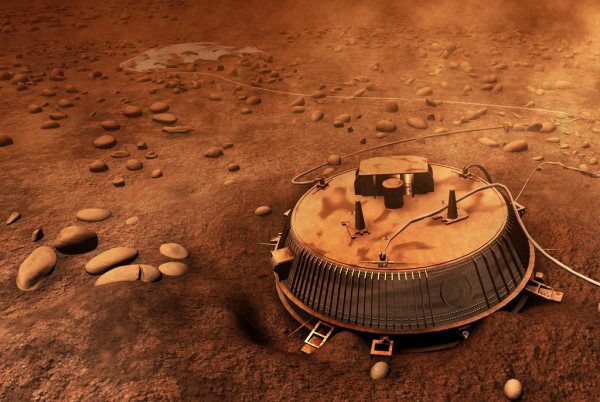

Зонд Huygens, отделившийся от корабля Cassini, 14 января 2005 г. совершил посадку на поверхность

Титана. Во время спуска в плотной атмосфере Титана аппаратура Huygens'а работала с полной нагруз-

кой, чтобы потом специалисты могли, обработав эту информацию, сделать выводы о том, что проис-

ходит на этом самом большом спутнике Сатурна, каков его состав, строение и история существования.

Изначально не предполагалось, что Huygens выдержит удар о поверхность ( была, кстати, вероятность,

что он опустится в озеро или море какой-нибудь углеводородной жидкости). Но Huygens пережил по-

садку и продолжил передачу информации на зонд Cassini для дальнейшей ее ретрансляции на Землю.

Cassini собирал данные в течение 71 минуты после приземления. Пока Кассини не скрылся за горизон-

том, он получал данные о деталях поверхности Титана ( от 1 м до 2 км к западу от места приземления

зонда Huygens ).

Зонд Huygens, отделившийся от корабля Cassini, 14 января 2005 г. совершил посадку на поверхность

Титана. Во время спуска в плотной атмосфере Титана аппаратура Huygens'а работала с полной нагруз-

кой, чтобы потом специалисты могли, обработав эту информацию, сделать выводы о том, что проис-

ходит на этом самом большом спутнике Сатурна, каков его состав, строение и история существования.

Изначально не предполагалось, что Huygens выдержит удар о поверхность ( была, кстати, вероятность,

что он опустится в озеро или море какой-нибудь углеводородной жидкости). Но Huygens пережил по-

садку и продолжил передачу информации на зонд Cassini для дальнейшей ее ретрансляции на Землю.

Cassini собирал данные в течение 71 минуты после приземления. Пока Кассини не скрылся за горизон-

том, он получал данные о деталях поверхности Титана ( от 1 м до 2 км к западу от места приземления

зонда Huygens ).

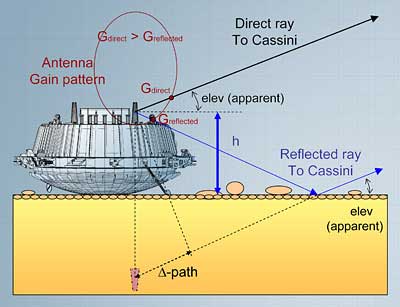

Как оказалось, из присланных Huygens-ом данных ученые смогли извлечь больше информации, чем

планировалось ранее. В частности специалистам Европейского космического агентства удалось оп-

ределить средний размер камней, лежащих рядом с местом посадки зонда. Это было сделано "косвен-

ным методом", а именно по отражению радиосигнала от поверхности Титана в окрестностях лежаще-

го на грунте зонда. Этот радиосигнал Huygens посылал на зонд Cassini, но часть радиоволн пошла вниз,

отразилась от поверхности Титана и лишь потом попала на приемную антенну Cassini. Таким образом,

сигнал как бы разделился на два, один из которых пошел прямо на приемную антенну Cassini, а второй

предварительно отразился от окружающих Huygens камней. Эти две радиоволны от одного и того же

источника интерферировали друг с другом, и по интерференционной картине ученые смогли опреде-

лить размер камней, на которых произошло отражение сигнала. Оказалось, что участок вокруг зонда

Huygens довольно ровный и по нему разбросаны камни размером от 5 до 10 см в поперечнике.

Таким образом был фактически случайно найден новый метод исследований поверхности космичес-

кого объекта, который можно будет использовать в других космических миссиях с участием спускае-

мых аппаратов. И никакого нового оборудования для этого не понадобится.

Как оказалось, из присланных Huygens-ом данных ученые смогли извлечь больше информации, чем

планировалось ранее. В частности специалистам Европейского космического агентства удалось оп-

ределить средний размер камней, лежащих рядом с местом посадки зонда. Это было сделано "косвен-

ным методом", а именно по отражению радиосигнала от поверхности Титана в окрестностях лежаще-

го на грунте зонда. Этот радиосигнал Huygens посылал на зонд Cassini, но часть радиоволн пошла вниз,

отразилась от поверхности Титана и лишь потом попала на приемную антенну Cassini. Таким образом,

сигнал как бы разделился на два, один из которых пошел прямо на приемную антенну Cassini, а второй

предварительно отразился от окружающих Huygens камней. Эти две радиоволны от одного и того же

источника интерферировали друг с другом, и по интерференционной картине ученые смогли опреде-

лить размер камней, на которых произошло отражение сигнала. Оказалось, что участок вокруг зонда

Huygens довольно ровный и по нему разбросаны камни размером от 5 до 10 см в поперечнике.

Таким образом был фактически случайно найден новый метод исследований поверхности космичес-

кого объекта, который можно будет использовать в других космических миссиях с участием спускае-

мых аппаратов. И никакого нового оборудования для этого не понадобится.

ссылки:

universetoday.com/2006/07/25/huygens-data-used-to-measure-titans-pebbles

esa.int/esaCP/SEM23SVT0PE_index_0.html

astronet.ru/db/msg/1211213

ссылки:

universetoday.com/2006/07/25/huygens-data-used-to-measure-titans-pebbles

esa.int/esaCP/SEM23SVT0PE_index_0.html

astronet.ru/db/msg/1211213

Большой Взрыв мог быть на 2 миллиарда лет раньше

|

M33 - robgendlerastropics.com/M33colormosaic16L.jpg

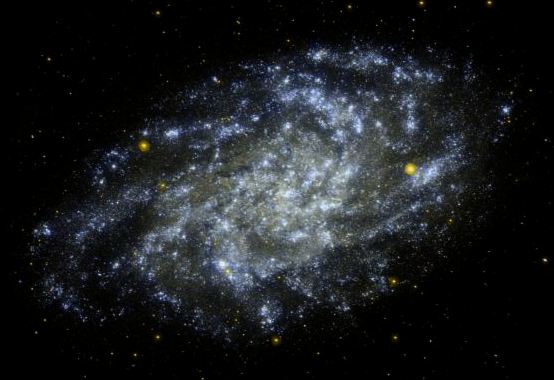

Наша Вселенная может оказаться на 15% обширней и старше, чем считалось до сих пор. В пользу тако-

го заключения свидетельствуют новые измерения расстояния до одной из ближайших галактик - М33

(NGC 598) из созвездия Треугольника.

Группа американских, польских, канадских, британских и немецких астрономов, которую возглавлял

Альчесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института Карнеги (Carnegie Institution) в Вашингтоне, использо-

вала данные сразу нескольких телескопов, включая 10-метровый "Кек-II" (Keck-II), установленный на

вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа ( Гавайские острова), чтобы вычислить дистанцию, отделяю-

щую нас от некоторых специфических пар звезд в галактике Треугольника ( Triangulum Galaxy, 'triangulum'

- это "треугольник" по-латински).

Световые, скоростные характеристики, а также измерения температуры излучения послужили основой

для вычисления массы и истинной яркости двойной системы, в которой звезды-гиганты (спектрально-

го класса "О", главной последовательности, с массами 33 и 30 масс Солнца и диаметрами в 12 и 9 сол-

нечных диаметров соответственно) периодически затмевают друг друга ( раз в пять дней ). Сравнивая

эту вычисленную яркость с наблюдаемой, ученые выяснили, что галактика на самом деле находится

от нас в 3,14 миллиона световых лет ( 964+/-54 килопарсека ). Это приблизительно на полмиллиона

световых лет дальше, чем считалось до сих пор ( 2,6 миллиона световых лет). Со статьей можно озна-

комиться на сайте arXiv.org, она принята для публикации в "Астрофизическом журнале" ( Astrophysical

Journal - ApJ )

Предыдущее значение было получено с использованием постоянной Хаббла ( соответствующий закон

сформулировал в 1929 году Эдвин Хаббл (Edwin Hubble), изучивший разбегание галактик, и с 1950-х го-

дов значение постоянной Хаббла практически не пересматривалось). Для того, чтобы вычислить рас-

стояние до далекой галактики с использованием постоянной Хаббла, необходимо рассмотреть несколь-

ко связанных уравнений, а в качестве эталонного ( для калибровки ) включить расстояние до какого-

-нибудь более близкого объекта, например, Большого Магелланова облака. При таком подходе шаг за

шагом могут накапливаться ошибки. Чтобы избавиться от них, и был развит новый независимый ( бо-

лее прямой, простой и точный) метод. Работа заняла около 10 лет. M33 была изучена в оптическом и

инфракрасном диапазонах, проверкам и перепроверкам подверглись те измерения, что обычно счита-

ются само собой разумеющимися.

Если довериться новому значению расстояния до M33 (а это самое дальнее расстояние, которое до сих

пор удавалось измерить непосредственным образом), то придется пересмотреть и значение константы

Хаббла - оно должно уменьшиться на 15 процентов, значит, и возраст Вселенной может стать больше

на 15 процентов, чем считалось ранее ( если наиболее общепринятой оценкой возраста Вселенной в

настоящее время являются 13,7 миллиарда лет, то новая работа дает оценку в 15,8 миллиардов лет ).

M33 - robgendlerastropics.com/M33colormosaic16L.jpg

Наша Вселенная может оказаться на 15% обширней и старше, чем считалось до сих пор. В пользу тако-

го заключения свидетельствуют новые измерения расстояния до одной из ближайших галактик - М33

(NGC 598) из созвездия Треугольника.

Группа американских, польских, канадских, британских и немецких астрономов, которую возглавлял

Альчесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института Карнеги (Carnegie Institution) в Вашингтоне, использо-

вала данные сразу нескольких телескопов, включая 10-метровый "Кек-II" (Keck-II), установленный на

вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа ( Гавайские острова), чтобы вычислить дистанцию, отделяю-

щую нас от некоторых специфических пар звезд в галактике Треугольника ( Triangulum Galaxy, 'triangulum'

- это "треугольник" по-латински).

Световые, скоростные характеристики, а также измерения температуры излучения послужили основой

для вычисления массы и истинной яркости двойной системы, в которой звезды-гиганты (спектрально-

го класса "О", главной последовательности, с массами 33 и 30 масс Солнца и диаметрами в 12 и 9 сол-

нечных диаметров соответственно) периодически затмевают друг друга ( раз в пять дней ). Сравнивая

эту вычисленную яркость с наблюдаемой, ученые выяснили, что галактика на самом деле находится

от нас в 3,14 миллиона световых лет ( 964+/-54 килопарсека ). Это приблизительно на полмиллиона

световых лет дальше, чем считалось до сих пор ( 2,6 миллиона световых лет). Со статьей можно озна-

комиться на сайте arXiv.org, она принята для публикации в "Астрофизическом журнале" ( Astrophysical

Journal - ApJ )

Предыдущее значение было получено с использованием постоянной Хаббла ( соответствующий закон

сформулировал в 1929 году Эдвин Хаббл (Edwin Hubble), изучивший разбегание галактик, и с 1950-х го-

дов значение постоянной Хаббла практически не пересматривалось). Для того, чтобы вычислить рас-

стояние до далекой галактики с использованием постоянной Хаббла, необходимо рассмотреть несколь-

ко связанных уравнений, а в качестве эталонного ( для калибровки ) включить расстояние до какого-

-нибудь более близкого объекта, например, Большого Магелланова облака. При таком подходе шаг за

шагом могут накапливаться ошибки. Чтобы избавиться от них, и был развит новый независимый ( бо-

лее прямой, простой и точный) метод. Работа заняла около 10 лет. M33 была изучена в оптическом и

инфракрасном диапазонах, проверкам и перепроверкам подверглись те измерения, что обычно счита-

ются само собой разумеющимися.

Если довериться новому значению расстояния до M33 (а это самое дальнее расстояние, которое до сих

пор удавалось измерить непосредственным образом), то придется пересмотреть и значение константы

Хаббла - оно должно уменьшиться на 15 процентов, значит, и возраст Вселенной может стать больше

на 15 процентов, чем считалось ранее ( если наиболее общепринятой оценкой возраста Вселенной в

настоящее время являются 13,7 миллиарда лет, то новая работа дает оценку в 15,8 миллиардов лет ).

M33.

Фото телескопа орбитального аппарата GALEX ( Galaxy Evolution Explorer ).

NASA/JPL-Caltech - photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03033

"Ошибка наших расчетов - в пределах 6 процентов, и это довольно неплохо", - говорит один из авто-

ров исследования Кржиштоф Станек (Krzysztof Stanek) из Университета штата Огайо ( Ohio State Univer-

sity - OSU ). В дальнейшем планируется проделать те же самые вычисления для какой-нибудь другой

звездной системы в M33 ( и таким образом еще уменьшить ошибку), либо "переключиться" на еще бо-

лее близкую галактику - туманность Андромеды. Впрочем, найти другую столь же подходящую двой-

ную систему не так-то просто, и все это может потребовать еще по крайней мере двух лет.

Только дождавшись новых измерений и подтверждений со стороны независимых групп исследовате-

лей, можно будет говорить, что переворот в космологии действительно состоялся.

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109593.html

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0606279

newscientistspace.com/ big-bang-pushed-back-two-billion-years.html

researchnews.osu.edu/archive/biguni.htm

science.monstersandcritics.com/news/1186829.php

universetoday.com/2006/08/07/the-universe-could-be-larger

membrana.ru/lenta/?6261

по теме:

Ученые определяют траектории ближайших спиральных галактик - М31 и М33

M33.

Фото телескопа орбитального аппарата GALEX ( Galaxy Evolution Explorer ).

NASA/JPL-Caltech - photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03033

"Ошибка наших расчетов - в пределах 6 процентов, и это довольно неплохо", - говорит один из авто-

ров исследования Кржиштоф Станек (Krzysztof Stanek) из Университета штата Огайо ( Ohio State Univer-

sity - OSU ). В дальнейшем планируется проделать те же самые вычисления для какой-нибудь другой

звездной системы в M33 ( и таким образом еще уменьшить ошибку), либо "переключиться" на еще бо-

лее близкую галактику - туманность Андромеды. Впрочем, найти другую столь же подходящую двой-

ную систему не так-то просто, и все это может потребовать еще по крайней мере двух лет.

Только дождавшись новых измерений и подтверждений со стороны независимых групп исследовате-

лей, можно будет говорить, что переворот в космологии действительно состоялся.

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109593.html

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0606279

newscientistspace.com/ big-bang-pushed-back-two-billion-years.html

researchnews.osu.edu/archive/biguni.htm

science.monstersandcritics.com/news/1186829.php

universetoday.com/2006/08/07/the-universe-could-be-larger

membrana.ru/lenta/?6261

по теме:

Ученые определяют траектории ближайших спиральных галактик - М31 и М33

На смену черным дырам приходят магнитосферные коллапсары MECO

|

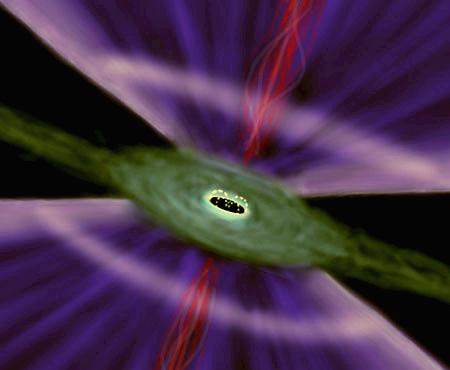

Устройство квазара Q0957+561 в представлении художника.

Иллюстрация Christine Pulliam (CfA)

Самые мощные источники излучения, испускающие фотоны в широчайшем спектральном диапазоне, -

квазары, безоговорочно царившие когда-то в юной Вселенной, светят нам до сих пор - их радиация су-

мела добраться до Земли спустя многие миллиарды лет. И хотя эти "квазизвездные" источники, рас-

сматриваемые в оптические телескопы, кажутся всего-навсего заурядными звездочками, фактически

они представляют собой ярко светящиеся центры древних галактик. Ну а в современной нам локаль-

ной части космоса ничего подобного уже давно не наблюдается.

Согласно современным теориям, пылающие ядра квазаров состоят из раскаленных газовых дисков, по

спирали падающих на сверхмассивные черные дыры ( этот процесс именуют аккрецией вещества на

компактный объект). При этом какая-то часть газа с релятивистскими скоростями выбрасывается нару-

жу в виде двух струй-джетов (jets) в двух противоположных направлениях (с полюсов квазара). Теоре-

тики до сих пор еще разбираются с механизмами, которым можно было бы "поручить" образование по-

добных струй, ну а наблюдатели между тем мечтают заглянуть в сердце квазара. Подробности внутрен-

него устройства центрального "генератора", снабжающего энергией релятивистские струи, пока еще

недоступны земным телескопам, поскольку области, в которых они размещены, слишком компактны

(по величине сравнимы с размерами Солнечной системы) и их нельзя разрешить с помощью современ-

ной техники. Однако приблизиться к решению этой задачи все-таки можно, если воспользоваться ме-

тодами гравитационного линзирования.

Астроном Рудольф Шилд (Rudolph Schild) из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра ( Har-

vard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) и его коллеги уже много лет занимаются изучением кваза-

ра, носящего обозначение Q0957+561 и расположенного в 9 миллиардах световых лет от Земли в рай-

оне ковша созвездия Большой Медведицы. Основу этого квазара составляет центральный компактный

объект, содержащий массу, эквивалентную массе 3-4 миллиардов солнц. Что удивительно, после столь-

ких лет изучения Шилд засомневался, что они имеют дело со ставшей уже привычной для современ-

ных физиков классической "черной дырой", и вынул взамен из "запасников" достаточно экзотичную

концепцию MECOs - Magnetospheric Eternally Collapsing Objects ( магнитосферных вечно коллапсирую-

щих объектов), предложенную ( в 1998 году) индийским астрофизиком Абхасом Митрой ( Abhas Mitra).

"Мы не называем данный объект черной дырой, поскольку нашли свидетельства того, что он содержит

внутри закрепленное магнитное поле, которое насквозь пронзает поверхность коллапсирующего цент-

рального объекта и взаимодействует со средой, окружающей квазар", - так прокомментировал свое

прямо-таки шокирующее заключение Шилд. Это исследование было издано в июльском выпуске "Ас-

трономического журнала" (Astronomical Journal - ApJ) и доступно также на сайте arXiv.org.

Q0957+561 привлекает самое пристальное внимание астрономов с конца 1970-х гг., когда выяснилось,

что в его случае проявляется действие естественной гигантской космической линзы, дублирующей

изображение объекта ("двойник" характеризуется тем же самым спектром и красным смещением ). Это

была самая первая реально обнаруженная "гравитационная линза" с тех пор, как швейцарский астро-

ном Фриц Цвикки (Fritz Zwicky, 1898-1974) в 1937 году предложил использовать это явление для изу-

чения удаленных галактик. Впоследствии удалось обнаружить и первопричину эффекта - гигантскую

галактику, оказавшуюся на пути между квазаром и нами, гравитация которой служит той самой "лин-

зой". Характерно, что звезды и планеты гораздо более близких галактик также оказывают небольшое

воздействие на свет от квазара, вызывая крошечные колебания яркости, когда оказываются вблизи во-

ображаемой линии, соединяющей нашу Землю и отдаленный квазар (этот эффект называется "гравита-

ционным микролинзированием" - microlensing). Шилд занимался отслеживанием таких небольших ко-

лебаний яркости квазара на протяжении 20 лет, он возглавляет международный консорциум наблюда-

телей, использующих 14 телескопов, чтобы не оставлять объект "без присмотра" в наиболее многообе-

щающие периоды.

"С помощью микролинзирования мы можем различить большее количество деталей устройства так на-

зываемых "черных дыр", что расположены в двух третях пути до края видимой Вселенной, чем мы мо-

жем разглядеть в случае той черной дыры, что находится в центре Млечного пути", - говорит Шилд.

Проведя такой детальный анализ, его группа сумела узнать нечто новое о ядре квазара. Например, ут-

верждается, что теперь удалось точно выявить месторасположение того участка, где формируются ре-

лятивистские струи-джеты. "Как и где формируются эти струи? Даже 60 лет радионаблюдений не дали

ответа на данный вопрос. А теперь мы это узнали", - утверждает Шилд. Новообнаруженные структуры

гордые первооткрыватели именуют Schild-Vakulik Structure - структурами Шилда-Вакулика.

Шилд и его коллеги выяснили, что струи зарождаются в двух областях размером в тысячу астрономи-

ческих единиц каждая ( что приблизительно в 25 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона ),

расположенных в 8 тысячах астрономических единиц непосредственно над полюсами центрального

компактного объекта (астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца, это пример-

но 150 миллионов километров). Внутренний край раскаленного ярко светящегося аккреционного диска

отстоит приблизительно на 2 тысячи астрономических единиц от центрального компактного объекта.

Присутствие внутреннего магнитного поля, закручиваемого в результате вращения центрального ком-

пактного объекта, - это явление, которое известно под названием " магнитный эффект пропеллера"

( magnetic propeller effect). Наблюдения позволяют также выявить присутствие конусовидного оттока от

аккреционного диска и следы некой кольцеобразной структуры, именуемой "структурой Элвиса" ( она

названа так по имени коллеги Шилда по CfA - Мартина Элвиса ( Martin Elvis), который предсказал ее

существование теоретически). Удивительно большое угловое раскрытие наблюдаемого оттока, опять

же, по мнению авторов новой работы, лучше всего объясняется влиянием магнитных полей, заклю-

ченных в пределах центрального компактного объекта этого квазара ( то есть того, что сейчас считают

"черной дырой").

В свете всех этих наблюдений Шилд и его коллеги Даррил Лейтер (Darryl Leiter) из Марвудского астро-

физического научно-исследовательского центра ( Marwood Astrophysics Research Center) и Стэнли Ро-

бертсон (Stanley Robertson ) из Юго-западного университета штата Оклахома ( Southwestern Oklahoma

State University) предложили довольно спорную теорию, согласно которой выявленные ими магнитные

поля присущи не только аккреционному диску, как считает большинство других астрофизиков, но

свойственны и центральному сверхмассивному компактному объекту квазара. Если новая теория подт-

вердится, то все это, вероятно, приведет к кардинальному пересмотру всей структуры квазара.

"Наше открытие бросает вызов общепринятым представлениям о черных дырах, - говорит Лейтер.

- 50 лет назад среди астрофизиков еще не было современного понимания квантовой электродинамики,

которая теперь готова представить новые решения первоначальных уравнений теории относительнос-

ти Эйнштейна".

Это исследование предполагает, что в дополнение к тем немногим свойствам, которыми характер изу-

ется любая черная дыра: масса, заряд и скорость вращения, - центральный компактный объект квазара

может обладать и другими физическими параметрами, которые делают его более похожим на вращаю-

щийся магнитный диполь, излучение которого сильно смещено в инфракрасную область спектра, а не

на "классическую" черную дыру. И по этой самой причине большая часть засасываемой таким компакт-

ным объектом материи не исчезает бесследно в недрах коллапсара, а участвует во всеобщем вращении

"гигантского магнита". Согласно этой теории, MECO не имеет горизонта событий, как положено лю-

бой "приличной" черной дыре (из-под которого невозможно возвращение какого-либо материального

объекта или же излучения), и любая материя, которая способна добраться до уровня "магнитного про-

пеллера", постепенно замедляется и останавливается. Сигналы с поверхности этого горизонта до нас

в принципе способны добраться, однако под воздействием чудовищной гравитации всякое излучение

оттуда сильно смещено в красную область спектра, ослаблено и недоступно для обнаружения совре-

менными техническими средствами.

Надо думать, если ядра квазаров действительно "лишатся" черных дыр, то вслед за этим произойдут и

очень серьезные перемены в "верхних строчках рейтинга" современных теорий гравитации, среди ко-

торых нет единства в вопросах возможности или невозможности существования этих объектов, пред-

сказанных когда-то теоретически ( так, возможность существования черных дыр отрицают последова-

тели теории гравитации бывшего ректора МГУ академика Логунова)... Однако в вероятность скорого

переворота верят пока лишь очень немногие ученые.

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109247.html

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0505518

cfa.harvard.edu/press/pr0621.html

spacedaily.com/reports/Research_Sheds_New_Light_On_Quasars_999.html

Квазары порождают новые загадки

astronet.ru/db/msg/1167938

krugosvet.ru/articles/107/1010799/print.htm

bibliotekar.ru/evrika/1-8.htm

Устройство квазара Q0957+561 в представлении художника.

Иллюстрация Christine Pulliam (CfA)

Самые мощные источники излучения, испускающие фотоны в широчайшем спектральном диапазоне, -

квазары, безоговорочно царившие когда-то в юной Вселенной, светят нам до сих пор - их радиация су-

мела добраться до Земли спустя многие миллиарды лет. И хотя эти "квазизвездные" источники, рас-

сматриваемые в оптические телескопы, кажутся всего-навсего заурядными звездочками, фактически

они представляют собой ярко светящиеся центры древних галактик. Ну а в современной нам локаль-

ной части космоса ничего подобного уже давно не наблюдается.

Согласно современным теориям, пылающие ядра квазаров состоят из раскаленных газовых дисков, по

спирали падающих на сверхмассивные черные дыры ( этот процесс именуют аккрецией вещества на

компактный объект). При этом какая-то часть газа с релятивистскими скоростями выбрасывается нару-

жу в виде двух струй-джетов (jets) в двух противоположных направлениях (с полюсов квазара). Теоре-

тики до сих пор еще разбираются с механизмами, которым можно было бы "поручить" образование по-

добных струй, ну а наблюдатели между тем мечтают заглянуть в сердце квазара. Подробности внутрен-

него устройства центрального "генератора", снабжающего энергией релятивистские струи, пока еще

недоступны земным телескопам, поскольку области, в которых они размещены, слишком компактны

(по величине сравнимы с размерами Солнечной системы) и их нельзя разрешить с помощью современ-

ной техники. Однако приблизиться к решению этой задачи все-таки можно, если воспользоваться ме-

тодами гравитационного линзирования.

Астроном Рудольф Шилд (Rudolph Schild) из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра ( Har-

vard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) и его коллеги уже много лет занимаются изучением кваза-

ра, носящего обозначение Q0957+561 и расположенного в 9 миллиардах световых лет от Земли в рай-

оне ковша созвездия Большой Медведицы. Основу этого квазара составляет центральный компактный

объект, содержащий массу, эквивалентную массе 3-4 миллиардов солнц. Что удивительно, после столь-

ких лет изучения Шилд засомневался, что они имеют дело со ставшей уже привычной для современ-

ных физиков классической "черной дырой", и вынул взамен из "запасников" достаточно экзотичную

концепцию MECOs - Magnetospheric Eternally Collapsing Objects ( магнитосферных вечно коллапсирую-

щих объектов), предложенную ( в 1998 году) индийским астрофизиком Абхасом Митрой ( Abhas Mitra).

"Мы не называем данный объект черной дырой, поскольку нашли свидетельства того, что он содержит

внутри закрепленное магнитное поле, которое насквозь пронзает поверхность коллапсирующего цент-

рального объекта и взаимодействует со средой, окружающей квазар", - так прокомментировал свое

прямо-таки шокирующее заключение Шилд. Это исследование было издано в июльском выпуске "Ас-

трономического журнала" (Astronomical Journal - ApJ) и доступно также на сайте arXiv.org.

Q0957+561 привлекает самое пристальное внимание астрономов с конца 1970-х гг., когда выяснилось,

что в его случае проявляется действие естественной гигантской космической линзы, дублирующей

изображение объекта ("двойник" характеризуется тем же самым спектром и красным смещением ). Это

была самая первая реально обнаруженная "гравитационная линза" с тех пор, как швейцарский астро-

ном Фриц Цвикки (Fritz Zwicky, 1898-1974) в 1937 году предложил использовать это явление для изу-

чения удаленных галактик. Впоследствии удалось обнаружить и первопричину эффекта - гигантскую

галактику, оказавшуюся на пути между квазаром и нами, гравитация которой служит той самой "лин-

зой". Характерно, что звезды и планеты гораздо более близких галактик также оказывают небольшое

воздействие на свет от квазара, вызывая крошечные колебания яркости, когда оказываются вблизи во-

ображаемой линии, соединяющей нашу Землю и отдаленный квазар (этот эффект называется "гравита-

ционным микролинзированием" - microlensing). Шилд занимался отслеживанием таких небольших ко-

лебаний яркости квазара на протяжении 20 лет, он возглавляет международный консорциум наблюда-

телей, использующих 14 телескопов, чтобы не оставлять объект "без присмотра" в наиболее многообе-

щающие периоды.

"С помощью микролинзирования мы можем различить большее количество деталей устройства так на-

зываемых "черных дыр", что расположены в двух третях пути до края видимой Вселенной, чем мы мо-

жем разглядеть в случае той черной дыры, что находится в центре Млечного пути", - говорит Шилд.

Проведя такой детальный анализ, его группа сумела узнать нечто новое о ядре квазара. Например, ут-

верждается, что теперь удалось точно выявить месторасположение того участка, где формируются ре-

лятивистские струи-джеты. "Как и где формируются эти струи? Даже 60 лет радионаблюдений не дали

ответа на данный вопрос. А теперь мы это узнали", - утверждает Шилд. Новообнаруженные структуры

гордые первооткрыватели именуют Schild-Vakulik Structure - структурами Шилда-Вакулика.

Шилд и его коллеги выяснили, что струи зарождаются в двух областях размером в тысячу астрономи-

ческих единиц каждая ( что приблизительно в 25 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона ),

расположенных в 8 тысячах астрономических единиц непосредственно над полюсами центрального

компактного объекта (астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца, это пример-

но 150 миллионов километров). Внутренний край раскаленного ярко светящегося аккреционного диска

отстоит приблизительно на 2 тысячи астрономических единиц от центрального компактного объекта.

Присутствие внутреннего магнитного поля, закручиваемого в результате вращения центрального ком-

пактного объекта, - это явление, которое известно под названием " магнитный эффект пропеллера"

( magnetic propeller effect). Наблюдения позволяют также выявить присутствие конусовидного оттока от

аккреционного диска и следы некой кольцеобразной структуры, именуемой "структурой Элвиса" ( она

названа так по имени коллеги Шилда по CfA - Мартина Элвиса ( Martin Elvis), который предсказал ее

существование теоретически). Удивительно большое угловое раскрытие наблюдаемого оттока, опять

же, по мнению авторов новой работы, лучше всего объясняется влиянием магнитных полей, заклю-

ченных в пределах центрального компактного объекта этого квазара ( то есть того, что сейчас считают

"черной дырой").

В свете всех этих наблюдений Шилд и его коллеги Даррил Лейтер (Darryl Leiter) из Марвудского астро-

физического научно-исследовательского центра ( Marwood Astrophysics Research Center) и Стэнли Ро-

бертсон (Stanley Robertson ) из Юго-западного университета штата Оклахома ( Southwestern Oklahoma

State University) предложили довольно спорную теорию, согласно которой выявленные ими магнитные

поля присущи не только аккреционному диску, как считает большинство других астрофизиков, но

свойственны и центральному сверхмассивному компактному объекту квазара. Если новая теория подт-

вердится, то все это, вероятно, приведет к кардинальному пересмотру всей структуры квазара.

"Наше открытие бросает вызов общепринятым представлениям о черных дырах, - говорит Лейтер.

- 50 лет назад среди астрофизиков еще не было современного понимания квантовой электродинамики,

которая теперь готова представить новые решения первоначальных уравнений теории относительнос-

ти Эйнштейна".

Это исследование предполагает, что в дополнение к тем немногим свойствам, которыми характер изу-

ется любая черная дыра: масса, заряд и скорость вращения, - центральный компактный объект квазара

может обладать и другими физическими параметрами, которые делают его более похожим на вращаю-

щийся магнитный диполь, излучение которого сильно смещено в инфракрасную область спектра, а не

на "классическую" черную дыру. И по этой самой причине большая часть засасываемой таким компакт-

ным объектом материи не исчезает бесследно в недрах коллапсара, а участвует во всеобщем вращении

"гигантского магнита". Согласно этой теории, MECO не имеет горизонта событий, как положено лю-

бой "приличной" черной дыре (из-под которого невозможно возвращение какого-либо материального

объекта или же излучения), и любая материя, которая способна добраться до уровня "магнитного про-

пеллера", постепенно замедляется и останавливается. Сигналы с поверхности этого горизонта до нас

в принципе способны добраться, однако под воздействием чудовищной гравитации всякое излучение

оттуда сильно смещено в красную область спектра, ослаблено и недоступно для обнаружения совре-

менными техническими средствами.

Надо думать, если ядра квазаров действительно "лишатся" черных дыр, то вслед за этим произойдут и

очень серьезные перемены в "верхних строчках рейтинга" современных теорий гравитации, среди ко-

торых нет единства в вопросах возможности или невозможности существования этих объектов, пред-

сказанных когда-то теоретически ( так, возможность существования черных дыр отрицают последова-

тели теории гравитации бывшего ректора МГУ академика Логунова)... Однако в вероятность скорого

переворота верят пока лишь очень немногие ученые.

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109247.html

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0505518

cfa.harvard.edu/press/pr0621.html

spacedaily.com/reports/Research_Sheds_New_Light_On_Quasars_999.html

Квазары порождают новые загадки

astronet.ru/db/msg/1167938

krugosvet.ru/articles/107/1010799/print.htm

bibliotekar.ru/evrika/1-8.htm

меню содержание news234 news235 news236

Зонд Huygens, отделившийся от корабля Cassini, 14 января 2005 г. совершил посадку на поверхность Титана. Во время спуска в плотной атмосфере Титана аппаратура Huygens'а работала с полной нагруз- кой, чтобы потом специалисты могли, обработав эту информацию, сделать выводы о том, что проис- ходит на этом самом большом спутнике Сатурна, каков его состав, строение и история существования. Изначально не предполагалось, что Huygens выдержит удар о поверхность ( была, кстати, вероятность, что он опустится в озеро или море какой-нибудь углеводородной жидкости). Но Huygens пережил по- садку и продолжил передачу информации на зонд Cassini для дальнейшей ее ретрансляции на Землю. Cassini собирал данные в течение 71 минуты после приземления. Пока Кассини не скрылся за горизон- том, он получал данные о деталях поверхности Титана ( от 1 м до 2 км к западу от места приземления зонда Huygens ).

Как оказалось, из присланных Huygens-ом данных ученые смогли извлечь больше информации, чем планировалось ранее. В частности специалистам Европейского космического агентства удалось оп- ределить средний размер камней, лежащих рядом с местом посадки зонда. Это было сделано "косвен- ным методом", а именно по отражению радиосигнала от поверхности Титана в окрестностях лежаще- го на грунте зонда. Этот радиосигнал Huygens посылал на зонд Cassini, но часть радиоволн пошла вниз, отразилась от поверхности Титана и лишь потом попала на приемную антенну Cassini. Таким образом, сигнал как бы разделился на два, один из которых пошел прямо на приемную антенну Cassini, а второй предварительно отразился от окружающих Huygens камней. Эти две радиоволны от одного и того же источника интерферировали друг с другом, и по интерференционной картине ученые смогли опреде- лить размер камней, на которых произошло отражение сигнала. Оказалось, что участок вокруг зонда Huygens довольно ровный и по нему разбросаны камни размером от 5 до 10 см в поперечнике. Таким образом был фактически случайно найден новый метод исследований поверхности космичес- кого объекта, который можно будет использовать в других космических миссиях с участием спускае- мых аппаратов. И никакого нового оборудования для этого не понадобится.

ссылки: universetoday.com/2006/07/25/huygens-data-used-to-measure-titans-pebbles esa.int/esaCP/SEM23SVT0PE_index_0.html astronet.ru/db/msg/1211213

M33 - robgendlerastropics.com/M33colormosaic16L.jpg Наша Вселенная может оказаться на 15% обширней и старше, чем считалось до сих пор. В пользу тако- го заключения свидетельствуют новые измерения расстояния до одной из ближайших галактик - М33 (NGC 598) из созвездия Треугольника. Группа американских, польских, канадских, британских и немецких астрономов, которую возглавлял Альчесте Бонанос (Alceste Bonanos) из Института Карнеги (Carnegie Institution) в Вашингтоне, использо- вала данные сразу нескольких телескопов, включая 10-метровый "Кек-II" (Keck-II), установленный на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа ( Гавайские острова), чтобы вычислить дистанцию, отделяю- щую нас от некоторых специфических пар звезд в галактике Треугольника ( Triangulum Galaxy, 'triangulum' - это "треугольник" по-латински). Световые, скоростные характеристики, а также измерения температуры излучения послужили основой для вычисления массы и истинной яркости двойной системы, в которой звезды-гиганты (спектрально- го класса "О", главной последовательности, с массами 33 и 30 масс Солнца и диаметрами в 12 и 9 сол- нечных диаметров соответственно) периодически затмевают друг друга ( раз в пять дней ). Сравнивая эту вычисленную яркость с наблюдаемой, ученые выяснили, что галактика на самом деле находится от нас в 3,14 миллиона световых лет ( 964+/-54 килопарсека ). Это приблизительно на полмиллиона световых лет дальше, чем считалось до сих пор ( 2,6 миллиона световых лет). Со статьей можно озна- комиться на сайте arXiv.org, она принята для публикации в "Астрофизическом журнале" ( Astrophysical Journal - ApJ ) Предыдущее значение было получено с использованием постоянной Хаббла ( соответствующий закон сформулировал в 1929 году Эдвин Хаббл (Edwin Hubble), изучивший разбегание галактик, и с 1950-х го- дов значение постоянной Хаббла практически не пересматривалось). Для того, чтобы вычислить рас- стояние до далекой галактики с использованием постоянной Хаббла, необходимо рассмотреть несколь- ко связанных уравнений, а в качестве эталонного ( для калибровки ) включить расстояние до какого- -нибудь более близкого объекта, например, Большого Магелланова облака. При таком подходе шаг за шагом могут накапливаться ошибки. Чтобы избавиться от них, и был развит новый независимый ( бо- лее прямой, простой и точный) метод. Работа заняла около 10 лет. M33 была изучена в оптическом и инфракрасном диапазонах, проверкам и перепроверкам подверглись те измерения, что обычно счита- ются само собой разумеющимися. Если довериться новому значению расстояния до M33 (а это самое дальнее расстояние, которое до сих пор удавалось измерить непосредственным образом), то придется пересмотреть и значение константы Хаббла - оно должно уменьшиться на 15 процентов, значит, и возраст Вселенной может стать больше на 15 процентов, чем считалось ранее ( если наиболее общепринятой оценкой возраста Вселенной в настоящее время являются 13,7 миллиарда лет, то новая работа дает оценку в 15,8 миллиардов лет ).

M33. Фото телескопа орбитального аппарата GALEX ( Galaxy Evolution Explorer ). NASA/JPL-Caltech - photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03033 "Ошибка наших расчетов - в пределах 6 процентов, и это довольно неплохо", - говорит один из авто- ров исследования Кржиштоф Станек (Krzysztof Stanek) из Университета штата Огайо ( Ohio State Univer- sity - OSU ). В дальнейшем планируется проделать те же самые вычисления для какой-нибудь другой звездной системы в M33 ( и таким образом еще уменьшить ошибку), либо "переключиться" на еще бо- лее близкую галактику - туманность Андромеды. Впрочем, найти другую столь же подходящую двой- ную систему не так-то просто, и все это может потребовать еще по крайней мере двух лет. Только дождавшись новых измерений и подтверждений со стороны независимых групп исследовате- лей, можно будет говорить, что переворот в космологии действительно состоялся. ссылки: grani.ru/Society/Science/p.109593.html ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0606279 newscientistspace.com/ big-bang-pushed-back-two-billion-years.html researchnews.osu.edu/archive/biguni.htm science.monstersandcritics.com/news/1186829.php universetoday.com/2006/08/07/the-universe-could-be-larger membrana.ru/lenta/?6261 по теме: Ученые определяют траектории ближайших спиральных галактик - М31 и М33

Устройство квазара Q0957+561 в представлении художника. Иллюстрация Christine Pulliam (CfA) Самые мощные источники излучения, испускающие фотоны в широчайшем спектральном диапазоне, - квазары, безоговорочно царившие когда-то в юной Вселенной, светят нам до сих пор - их радиация су- мела добраться до Земли спустя многие миллиарды лет. И хотя эти "квазизвездные" источники, рас- сматриваемые в оптические телескопы, кажутся всего-навсего заурядными звездочками, фактически они представляют собой ярко светящиеся центры древних галактик. Ну а в современной нам локаль- ной части космоса ничего подобного уже давно не наблюдается. Согласно современным теориям, пылающие ядра квазаров состоят из раскаленных газовых дисков, по спирали падающих на сверхмассивные черные дыры ( этот процесс именуют аккрецией вещества на компактный объект). При этом какая-то часть газа с релятивистскими скоростями выбрасывается нару- жу в виде двух струй-джетов (jets) в двух противоположных направлениях (с полюсов квазара). Теоре- тики до сих пор еще разбираются с механизмами, которым можно было бы "поручить" образование по- добных струй, ну а наблюдатели между тем мечтают заглянуть в сердце квазара. Подробности внутрен- него устройства центрального "генератора", снабжающего энергией релятивистские струи, пока еще недоступны земным телескопам, поскольку области, в которых они размещены, слишком компактны (по величине сравнимы с размерами Солнечной системы) и их нельзя разрешить с помощью современ- ной техники. Однако приблизиться к решению этой задачи все-таки можно, если воспользоваться ме- тодами гравитационного линзирования. Астроном Рудольф Шилд (Rudolph Schild) из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра ( Har- vard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) и его коллеги уже много лет занимаются изучением кваза- ра, носящего обозначение Q0957+561 и расположенного в 9 миллиардах световых лет от Земли в рай- оне ковша созвездия Большой Медведицы. Основу этого квазара составляет центральный компактный объект, содержащий массу, эквивалентную массе 3-4 миллиардов солнц. Что удивительно, после столь- ких лет изучения Шилд засомневался, что они имеют дело со ставшей уже привычной для современ- ных физиков классической "черной дырой", и вынул взамен из "запасников" достаточно экзотичную концепцию MECOs - Magnetospheric Eternally Collapsing Objects ( магнитосферных вечно коллапсирую- щих объектов), предложенную ( в 1998 году) индийским астрофизиком Абхасом Митрой ( Abhas Mitra). "Мы не называем данный объект черной дырой, поскольку нашли свидетельства того, что он содержит внутри закрепленное магнитное поле, которое насквозь пронзает поверхность коллапсирующего цент- рального объекта и взаимодействует со средой, окружающей квазар", - так прокомментировал свое прямо-таки шокирующее заключение Шилд. Это исследование было издано в июльском выпуске "Ас- трономического журнала" (Astronomical Journal - ApJ) и доступно также на сайте arXiv.org. Q0957+561 привлекает самое пристальное внимание астрономов с конца 1970-х гг., когда выяснилось, что в его случае проявляется действие естественной гигантской космической линзы, дублирующей изображение объекта ("двойник" характеризуется тем же самым спектром и красным смещением ). Это была самая первая реально обнаруженная "гравитационная линза" с тех пор, как швейцарский астро- ном Фриц Цвикки (Fritz Zwicky, 1898-1974) в 1937 году предложил использовать это явление для изу- чения удаленных галактик. Впоследствии удалось обнаружить и первопричину эффекта - гигантскую галактику, оказавшуюся на пути между квазаром и нами, гравитация которой служит той самой "лин- зой". Характерно, что звезды и планеты гораздо более близких галактик также оказывают небольшое воздействие на свет от квазара, вызывая крошечные колебания яркости, когда оказываются вблизи во- ображаемой линии, соединяющей нашу Землю и отдаленный квазар (этот эффект называется "гравита- ционным микролинзированием" - microlensing). Шилд занимался отслеживанием таких небольших ко- лебаний яркости квазара на протяжении 20 лет, он возглавляет международный консорциум наблюда- телей, использующих 14 телескопов, чтобы не оставлять объект "без присмотра" в наиболее многообе- щающие периоды. "С помощью микролинзирования мы можем различить большее количество деталей устройства так на- зываемых "черных дыр", что расположены в двух третях пути до края видимой Вселенной, чем мы мо- жем разглядеть в случае той черной дыры, что находится в центре Млечного пути", - говорит Шилд. Проведя такой детальный анализ, его группа сумела узнать нечто новое о ядре квазара. Например, ут- верждается, что теперь удалось точно выявить месторасположение того участка, где формируются ре- лятивистские струи-джеты. "Как и где формируются эти струи? Даже 60 лет радионаблюдений не дали ответа на данный вопрос. А теперь мы это узнали", - утверждает Шилд. Новообнаруженные структуры гордые первооткрыватели именуют Schild-Vakulik Structure - структурами Шилда-Вакулика. Шилд и его коллеги выяснили, что струи зарождаются в двух областях размером в тысячу астрономи- ческих единиц каждая ( что приблизительно в 25 раз больше, чем расстояние от Солнца до Плутона ), расположенных в 8 тысячах астрономических единиц непосредственно над полюсами центрального компактного объекта (астрономическая единица - среднее расстояние от Земли до Солнца, это пример- но 150 миллионов километров). Внутренний край раскаленного ярко светящегося аккреционного диска отстоит приблизительно на 2 тысячи астрономических единиц от центрального компактного объекта. Присутствие внутреннего магнитного поля, закручиваемого в результате вращения центрального ком- пактного объекта, - это явление, которое известно под названием " магнитный эффект пропеллера" ( magnetic propeller effect). Наблюдения позволяют также выявить присутствие конусовидного оттока от аккреционного диска и следы некой кольцеобразной структуры, именуемой "структурой Элвиса" ( она названа так по имени коллеги Шилда по CfA - Мартина Элвиса ( Martin Elvis), который предсказал ее существование теоретически). Удивительно большое угловое раскрытие наблюдаемого оттока, опять же, по мнению авторов новой работы, лучше всего объясняется влиянием магнитных полей, заклю- ченных в пределах центрального компактного объекта этого квазара ( то есть того, что сейчас считают "черной дырой"). В свете всех этих наблюдений Шилд и его коллеги Даррил Лейтер (Darryl Leiter) из Марвудского астро- физического научно-исследовательского центра ( Marwood Astrophysics Research Center) и Стэнли Ро- бертсон (Stanley Robertson ) из Юго-западного университета штата Оклахома ( Southwestern Oklahoma State University) предложили довольно спорную теорию, согласно которой выявленные ими магнитные поля присущи не только аккреционному диску, как считает большинство других астрофизиков, но свойственны и центральному сверхмассивному компактному объекту квазара. Если новая теория подт- вердится, то все это, вероятно, приведет к кардинальному пересмотру всей структуры квазара. "Наше открытие бросает вызов общепринятым представлениям о черных дырах, - говорит Лейтер. - 50 лет назад среди астрофизиков еще не было современного понимания квантовой электродинамики, которая теперь готова представить новые решения первоначальных уравнений теории относительнос- ти Эйнштейна". Это исследование предполагает, что в дополнение к тем немногим свойствам, которыми характер изу- ется любая черная дыра: масса, заряд и скорость вращения, - центральный компактный объект квазара может обладать и другими физическими параметрами, которые делают его более похожим на вращаю- щийся магнитный диполь, излучение которого сильно смещено в инфракрасную область спектра, а не на "классическую" черную дыру. И по этой самой причине большая часть засасываемой таким компакт- ным объектом материи не исчезает бесследно в недрах коллапсара, а участвует во всеобщем вращении "гигантского магнита". Согласно этой теории, MECO не имеет горизонта событий, как положено лю- бой "приличной" черной дыре (из-под которого невозможно возвращение какого-либо материального объекта или же излучения), и любая материя, которая способна добраться до уровня "магнитного про- пеллера", постепенно замедляется и останавливается. Сигналы с поверхности этого горизонта до нас в принципе способны добраться, однако под воздействием чудовищной гравитации всякое излучение оттуда сильно смещено в красную область спектра, ослаблено и недоступно для обнаружения совре- менными техническими средствами. Надо думать, если ядра квазаров действительно "лишатся" черных дыр, то вслед за этим произойдут и очень серьезные перемены в "верхних строчках рейтинга" современных теорий гравитации, среди ко- торых нет единства в вопросах возможности или невозможности существования этих объектов, пред- сказанных когда-то теоретически ( так, возможность существования черных дыр отрицают последова- тели теории гравитации бывшего ректора МГУ академика Логунова)... Однако в вероятность скорого переворота верят пока лишь очень немногие ученые. ссылки: grani.ru/Society/Science/p.109247.html ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0505518 cfa.harvard.edu/press/pr0621.html spacedaily.com/reports/Research_Sheds_New_Light_On_Quasars_999.html Квазары порождают новые загадки astronet.ru/db/msg/1167938 krugosvet.ru/articles/107/1010799/print.htm bibliotekar.ru/evrika/1-8.htm