меню содержание news235 news236 news237

меню содержание news235 news236 news237

"Чандра" разобралась с постоянной Хаббла

|

Чрезвычайно важный космологический параметр - так называемая постоянная Хаббла, определяющая

темпы расширения Вселенной, - был рассчитан независимым образом с использованием наблюдений

космической рентгеновской обсерватории NASA "Чандра" (Chandra). Новое значение находится в сог-

ласии с исследовательскими работами, опирающимися на прежние методы, что подтверждает их дей-

ственность на больших расстояниях и таким образом позволяет астрономам изучать самые ранние эта-

пы эволюции Вселенной.

"Этот результат очень существенен, потому что именно из константы Хаббла определяются размеры

Вселенной, ее возраст и то, сколько материи она содержит, - поясняет Массимилиано Бонаменте

(Massimiliano Bonamente), работающий в Алабамском университете (University of Alabama) и Центре кос-

мических полетов имени Маршалла (Marshall Space Flight Center - MSFC) NASA, возглавляющий список

ученых, подписавших статью с результатами исследований ( она появится 10 августа в очередном вы-

пуске "Астрофизического журнала" (Astrophysical Journal - ApJ). - Астрономы должны абсолютно дове-

рять этому значению, так как оно используется для бесчисленного множества вычислений".

Постоянная Хаббла рассчитывается путем измерения скорости ( с помощью доплеровского эффекта )

удаляющихся от нас объектов (галактик) и делится на разделяющую нас дистанцию. Большинство пре-

дыдущих попыток определить эту константу влекло за собой использование многошаговых схем изме-

рения расстояний, то есть при таком подходе расстояние до близлежащих галактик используется как

основание для того, чтобы определять расстояния более значительные. Типичный случай - это обра-

щение к хорошо изученному типу пульсирующих звезд - например, переменным сверхгигантам цефеи-

дам, у которых период изменения блеска определенным образом связан со светимостью, - в совокуп-

ности с более удаленными сверхновыми. Ученые, использующие этот метод определения расстояний

вместе с данными наблюдений космического телескопа "Хаббл" (Hubble), сумели измерить постоянную

Хаббла с точностью до 10%. Однако доверие к этим результатам можно было повысить только путем

независимых проверок.

Объединив теперь рентгеновские данные от "Чандры" с результатами радионаблюдений галактических

скоплений, удалось определить расстояния до 38 скоплений галактик, находящихся в пределах от 1,4

миллиарда до 9,3 миллиарда световых лет от Земли ( красные смещения 0,14 < z < 0,89). При этом ис-

пользовался независимый от красного смещения эффект Сюняева-Зельдовича (эффект S-Z), открытый

нашими соотечественниками в 1972 году: взаимодействие (рассеяние) фотонов космического микро-

волнового фона (реликтового излучения ) с электронами горячего ионизированного газа ( порядка 108

градусов Кельвина), в который погружены обширные галактические скопления, вызывает искажение

сигнала от микроволнового фона в направлении скоплений (обратный комптон-эффект), причем вели-

чина этого искажения (наблюдается как понижение температуры реликтового излучения) зависит лишь

от плотности и температуры горячих электронов и физического размера скопления ( радиотелескопы

использовались для того, чтобы измерить искажение микроволнового фона, а "Чандра" - для изучения

свойств горячего газа и определения физических размеров скоплений).

Исходя из всего этого, Бонаменте и его коллеги выяснили, что постоянная Хаббла должна равняться

примерно 77 километрам в секунду на мегапарсек ( мегапарсек - это 3,26 миллиона световых лет), с

возможной ошибкой порядка 15%. Новое значение уже не полагается на традиционную многозвенную

схему вычисления расстояний. Если сравнить это с предыдущими оценками ( 72+/-8 километров в се-

кунду на мегапарсек), основанными на наблюдениях "Хаббла", то можно убедиться, что одно другому

не противоречит, и возраст Вселенной действительно можно считать равным 12-14 миллиардам лет.

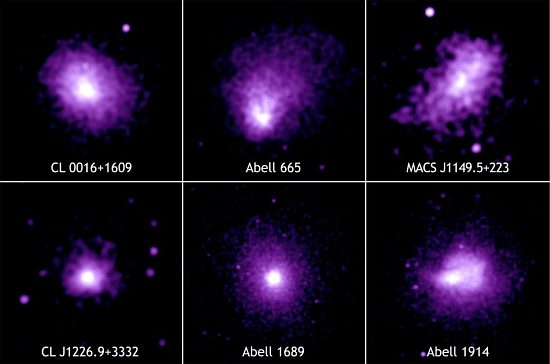

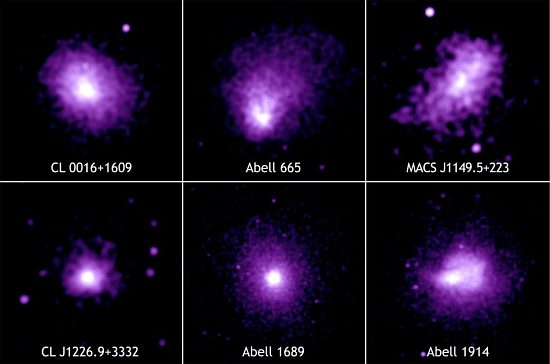

Шесть галактических скоплений из тех 38, что ученые наблюдали с помощью "Чандры" для

измерения расстояний и определения постоянной Хаббла. Постоянную Хаббла получают,

измеряя скорости, с которыми удаляются от нас скопления галактик, и деля их на расстояния

до этих скоплений. Иллюстрация NASA/CXC/MSFC/M.Bonamente et al. с сайта PhysOrg.com

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109822.html

chandra.harvard.edu/press/06_releases/press_080806.html

chandra.harvard.edu/photo/2006/clusters/

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0512349

Шесть галактических скоплений из тех 38, что ученые наблюдали с помощью "Чандры" для

измерения расстояний и определения постоянной Хаббла. Постоянную Хаббла получают,

измеряя скорости, с которыми удаляются от нас скопления галактик, и деля их на расстояния

до этих скоплений. Иллюстрация NASA/CXC/MSFC/M.Bonamente et al. с сайта PhysOrg.com

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109822.html

chandra.harvard.edu/press/06_releases/press_080806.html

chandra.harvard.edu/photo/2006/clusters/

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0512349

Жизнь зарождалась в межзвездных газопылевых облаках

|

Цикл формирования органических молекул в космосе

( иллюстрация с сайта physorg.com )

В космосе найдены сразу восемь типов сложных органических молекул. Астрохимики даже смогли по-

нять, как именно эти молекулы возникают в межзвездных газопылевых облаках. Правда, для этого

пришлось пересмотреть основы астрохимии.

За последние два года исследований международная группа ученых сумела открыть сразу восемь но-

вых типов сложных органических молекул в межзвездном пространстве и понять, как именно эти мо-

лекулы возникают в межзвездных газопылевых облаках.

Для своих наблюдений команда астрохимиков использовала Green Bank Telescope (GBT) в Западной

Вирджинии. Они зарегистрировали восемь новых органических молекул, дополнив список из 141 сое-

динения, уже наблюдавшихся астрохимиками в межзвездном пространстве. 90% этих молекул относят-

ся к области органической химии.

Работы на GBT велись на материале двух газопылевых облаков, состоящих на 99% из межзвездного га-

за и на 1% из пыли.

Результатов исследований оказалось столько, что они опубликованы в восьми отдельных выпусках

Astrophysical Journal.

Молекулы ацетамида (СH3CONH2), циклопропенона (С3H2O), пропеналя ( СН2СНСНО), пропаналя

(СН3СН2СНО) и кетенимина (СН2CNH) обнаружены в облаке, получившем название Sagittarius B2(N),

расположенном в созвездии Стрельца вблизи от центра нашей Галактики в 26 000 световых лет от

Земли. Эта звездообразующая область – пока что рекордсмен по количеству обнаруженных в ней орга-

нических молекул.

Спектральный анализ излучений, приходящих из дальнего космоса, позволил обнаружить в межзвезд-

ном пространстве около 140 видов молекулярных соединений, в том числе довольно сложных, напри-

мер спирт этанол C2H5OH. А не так давно в газопылевых облаках была найдена простейшая амино-

кислота - глицин ( NH2CH2COOH ).

Механизм образования аминокислот был также смоделирован в лабораторных условиях, имитирую-

щих условия глубокого космоса: их синтез проходил в ледяных кристаллах с включениями простых ор-

ганических соединений при облучении ультрафиолетом в вакууме.

Около 20 аминокислот, играют ведущую роль в живых организмах: из них построены все белковые

тела. При биосинтезе белка порядок и расположение аминокислот в белковой молекуле задаются гене-

тическим кодом, записанным в ДНК . При полном гидролизе ( расщеплении с присоединением воды )

белки вновь распадаются на аминокислоты. На Земле синтезировать аминокислоты из простых неор-

ганических соединений "умеют" растения и бактерии. Обнаружение абиогенного глицина доказывает,

что химические процессы, необходимые для возникновения жизни, не уникальны и не связаны исклю-

чительно с земными условиями, а могут проходить и в космическом пространстве. Это заставляет по-

новому взглянуть на гипотезу панспермии, которую выдвинул в 1863 году немецкий ученый Г. Рихтер

и активно поддержали Г. Гельмгольц и С. Аррениус. Гипотеза предполагала, что жизнь зародилась в

далеком космосе и в виде зародышей попала на Землю с космической пылью, метеоритами или под

действием светового давления.

Молекулы метил- циан-диацетилена ( СН3С4СN), метил-триацетилена ( СН3С5СH) и цианаллена

(СН2ССНСN) найдены в молекулярном облаке Тельца ( Taurus Molecular Cloud,TMC-1). Облако ТМС-1,

наш "сосед" ( расстояние от Земли 450 световых лет) – холодное и беззвездное, с температурой всего

около 10К. Когда-нибудь оно сможет развиться в звездообразующую область.

"Открытие этих сложных органических молекул в самых холодных частях нашей Галактики оконча-

тельно похоронило мнение о том, что сложные соединения могут образовываться только при более

высоких температурах. Это побудило нас создать новые парадигмы межзвездной химии", – сообщил

Энтони Ремиджан из Национальной радиоастрономической обсерватории ( National Radio Astronomy

Observatory – NRAO).

По мнению ученых, в таких облаках сложные молекулы могут образовываться двумя путями. Первый

путь – простая химическая реакция, в результате которой одиночный атом из газового облака сталкива-

ется и рекомбинирует с молекулярной структурой, находящейся на поверхности пылевой частицы. В

качестве примера специалисты приводят структуры циклопропандиена - (С3)Н2, которая является

крайне химически активной из-за напряжения в связях; в нормальных условиях на Земле такое вещест-

во выделить в заметных количествах невозможно, оно сразу взаимодействует само с собой. По мне-

нию астрохимиков, взаимодействуя с атомарным кислородом, образуется циклопропенон (С3H2O).

Второй путь – взаимодействие более простых нейтральных молекул со свободным радикалами и бира-

дикалами, спектры которых также обнаружены в межзвездных облаках.

Традиционный эволюционный взгляд на зарождение жизни на Земле состоял в том, что первые орга-

нические углеводные молекулы возникли во время взаимодействия мощных электрических разрядов

молний с водой на ранних стадиях развития планеты.

Однако обнаружение сложных углеводных соединений на просторах космоса по-новому ставят проб-

лему появления жизни, а также вопрос о наличии биологических организмов в других частях Вселен-

ной. Все говорит о том, что пространство галактик пропитано элементами живой материи, считают

американские исследователи.

"Эта работа – беспрецедентный подвиг в 35-летнем деле поисков сложных органических молекул в

космосе. Наш труд показывает, как работает универсальная пребиотическая химия", – так оценил рабо-

ты своей команды руководитель работ Ян Холлис.

"Первые химические процессы в той цепочке, которая в итоге привела к возникновению жизни на

Земле, имели место еще до того, как наша планета сформировалась", – резюмирует Фил Джуэлл из

NRAO.

ссылки:

physorg.com/news74184949.html

gazeta.ru/science/2006/08/08_a_729789.shtml

newsru.com/world/12aug2006/molrk.html

nkj.ru/archive/articles/4985/

Цикл формирования органических молекул в космосе

( иллюстрация с сайта physorg.com )

В космосе найдены сразу восемь типов сложных органических молекул. Астрохимики даже смогли по-

нять, как именно эти молекулы возникают в межзвездных газопылевых облаках. Правда, для этого

пришлось пересмотреть основы астрохимии.

За последние два года исследований международная группа ученых сумела открыть сразу восемь но-

вых типов сложных органических молекул в межзвездном пространстве и понять, как именно эти мо-

лекулы возникают в межзвездных газопылевых облаках.

Для своих наблюдений команда астрохимиков использовала Green Bank Telescope (GBT) в Западной

Вирджинии. Они зарегистрировали восемь новых органических молекул, дополнив список из 141 сое-

динения, уже наблюдавшихся астрохимиками в межзвездном пространстве. 90% этих молекул относят-

ся к области органической химии.

Работы на GBT велись на материале двух газопылевых облаков, состоящих на 99% из межзвездного га-

за и на 1% из пыли.

Результатов исследований оказалось столько, что они опубликованы в восьми отдельных выпусках

Astrophysical Journal.

Молекулы ацетамида (СH3CONH2), циклопропенона (С3H2O), пропеналя ( СН2СНСНО), пропаналя

(СН3СН2СНО) и кетенимина (СН2CNH) обнаружены в облаке, получившем название Sagittarius B2(N),

расположенном в созвездии Стрельца вблизи от центра нашей Галактики в 26 000 световых лет от

Земли. Эта звездообразующая область – пока что рекордсмен по количеству обнаруженных в ней орга-

нических молекул.

Спектральный анализ излучений, приходящих из дальнего космоса, позволил обнаружить в межзвезд-

ном пространстве около 140 видов молекулярных соединений, в том числе довольно сложных, напри-

мер спирт этанол C2H5OH. А не так давно в газопылевых облаках была найдена простейшая амино-

кислота - глицин ( NH2CH2COOH ).

Механизм образования аминокислот был также смоделирован в лабораторных условиях, имитирую-

щих условия глубокого космоса: их синтез проходил в ледяных кристаллах с включениями простых ор-

ганических соединений при облучении ультрафиолетом в вакууме.

Около 20 аминокислот, играют ведущую роль в живых организмах: из них построены все белковые

тела. При биосинтезе белка порядок и расположение аминокислот в белковой молекуле задаются гене-

тическим кодом, записанным в ДНК . При полном гидролизе ( расщеплении с присоединением воды )

белки вновь распадаются на аминокислоты. На Земле синтезировать аминокислоты из простых неор-

ганических соединений "умеют" растения и бактерии. Обнаружение абиогенного глицина доказывает,

что химические процессы, необходимые для возникновения жизни, не уникальны и не связаны исклю-

чительно с земными условиями, а могут проходить и в космическом пространстве. Это заставляет по-

новому взглянуть на гипотезу панспермии, которую выдвинул в 1863 году немецкий ученый Г. Рихтер

и активно поддержали Г. Гельмгольц и С. Аррениус. Гипотеза предполагала, что жизнь зародилась в

далеком космосе и в виде зародышей попала на Землю с космической пылью, метеоритами или под

действием светового давления.

Молекулы метил- циан-диацетилена ( СН3С4СN), метил-триацетилена ( СН3С5СH) и цианаллена

(СН2ССНСN) найдены в молекулярном облаке Тельца ( Taurus Molecular Cloud,TMC-1). Облако ТМС-1,

наш "сосед" ( расстояние от Земли 450 световых лет) – холодное и беззвездное, с температурой всего

около 10К. Когда-нибудь оно сможет развиться в звездообразующую область.

"Открытие этих сложных органических молекул в самых холодных частях нашей Галактики оконча-

тельно похоронило мнение о том, что сложные соединения могут образовываться только при более

высоких температурах. Это побудило нас создать новые парадигмы межзвездной химии", – сообщил

Энтони Ремиджан из Национальной радиоастрономической обсерватории ( National Radio Astronomy

Observatory – NRAO).

По мнению ученых, в таких облаках сложные молекулы могут образовываться двумя путями. Первый

путь – простая химическая реакция, в результате которой одиночный атом из газового облака сталкива-

ется и рекомбинирует с молекулярной структурой, находящейся на поверхности пылевой частицы. В

качестве примера специалисты приводят структуры циклопропандиена - (С3)Н2, которая является

крайне химически активной из-за напряжения в связях; в нормальных условиях на Земле такое вещест-

во выделить в заметных количествах невозможно, оно сразу взаимодействует само с собой. По мне-

нию астрохимиков, взаимодействуя с атомарным кислородом, образуется циклопропенон (С3H2O).

Второй путь – взаимодействие более простых нейтральных молекул со свободным радикалами и бира-

дикалами, спектры которых также обнаружены в межзвездных облаках.

Традиционный эволюционный взгляд на зарождение жизни на Земле состоял в том, что первые орга-

нические углеводные молекулы возникли во время взаимодействия мощных электрических разрядов

молний с водой на ранних стадиях развития планеты.

Однако обнаружение сложных углеводных соединений на просторах космоса по-новому ставят проб-

лему появления жизни, а также вопрос о наличии биологических организмов в других частях Вселен-

ной. Все говорит о том, что пространство галактик пропитано элементами живой материи, считают

американские исследователи.

"Эта работа – беспрецедентный подвиг в 35-летнем деле поисков сложных органических молекул в

космосе. Наш труд показывает, как работает универсальная пребиотическая химия", – так оценил рабо-

ты своей команды руководитель работ Ян Холлис.

"Первые химические процессы в той цепочке, которая в итоге привела к возникновению жизни на

Земле, имели место еще до того, как наша планета сформировалась", – резюмирует Фил Джуэлл из

NRAO.

ссылки:

physorg.com/news74184949.html

gazeta.ru/science/2006/08/08_a_729789.shtml

newsru.com/world/12aug2006/molrk.html

nkj.ru/archive/articles/4985/

Более высокое содержание дейтерия в Млечном Пути потребует

пересмотра теории образования галактик и звезд

|

Снимок Млечного Пути в видимом диапазоне. Как выяснилось, данных оптических и многих

других наблюдений оказалось недостаточно для формирования верного представления о хими-

ческом составе нашей Галактики

В 2000 году астрономы обнаружили в нашей галактике изотоп первичного водорода, который, как они

считают, сформировался во время Большого Взрыва. Это открытие подтверждает сегодняшние теории

о составе Вселенной.

Группа астрономов во главе с Дональдом Любовичем из университета Hofstra сообщила в последнем

выпуске журнала Nature об открытии дейтерия, изотопа водорода, в газовом облаке вблизи центра га-

лактики. Астрономы обнаружили дейтерий в молекулах синильной кислоты наряду с углеродом и азо-

том в облаке Стрельца А, удаленном лишь на 30 световых лет от центра Млечного Пути и на 26000

световых лет от Земли. Этот водород, очевидно, "прятался" за скоплениями межзвёздной пыли и час-

то был недоступен для наблюдений в силу своей непрозрачности. Дейтерий был обнаружен с помо-

щью 12-метрового телескопа миллиметрового диапазона (ультрафиолетовый телескоп FUSE ( Far Ultra-

violet Spectroscopic Explorer). А дейтерий, который представляет собой водород, содержащий в ядре по-

мимо протона и нейтрон создаёт характерное свечение в ультрафиолетовом диапазоне, благодаря кото-

рому разглядеть тяжёлый водород удалось именно с помощью FUSE.

Снимок Млечного Пути в видимом диапазоне. Как выяснилось, данных оптических и многих

других наблюдений оказалось недостаточно для формирования верного представления о хими-

ческом составе нашей Галактики

В 2000 году астрономы обнаружили в нашей галактике изотоп первичного водорода, который, как они

считают, сформировался во время Большого Взрыва. Это открытие подтверждает сегодняшние теории

о составе Вселенной.

Группа астрономов во главе с Дональдом Любовичем из университета Hofstra сообщила в последнем

выпуске журнала Nature об открытии дейтерия, изотопа водорода, в газовом облаке вблизи центра га-

лактики. Астрономы обнаружили дейтерий в молекулах синильной кислоты наряду с углеродом и азо-

том в облаке Стрельца А, удаленном лишь на 30 световых лет от центра Млечного Пути и на 26000

световых лет от Земли. Этот водород, очевидно, "прятался" за скоплениями межзвёздной пыли и час-

то был недоступен для наблюдений в силу своей непрозрачности. Дейтерий был обнаружен с помо-

щью 12-метрового телескопа миллиметрового диапазона (ультрафиолетовый телескоп FUSE ( Far Ultra-

violet Spectroscopic Explorer). А дейтерий, который представляет собой водород, содержащий в ядре по-

мимо протона и нейтрон создаёт характерное свечение в ультрафиолетовом диапазоне, благодаря кото-

рому разглядеть тяжёлый водород удалось именно с помощью FUSE.

nasa.gov/mov/154620main_fuse.mov

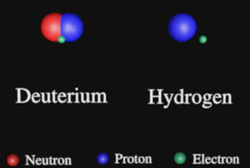

Дейтерий является стабильным изотопом водорода с атомной массой 2. Он называется

также "тяжёлым водородом" и содержит в атоме один протон и один нейтрон.

Как сообщает Physorg, открытие было совершено астрономами университета штата Колорадо (Univer-

sity of Colorado ), в городе Боулдер в ходе наблюдеий звезды AE Aurigae.

Открытие дейтерия в центре Млечного Пути не было неожиданностью: результаты прошлых наблюде-

ний позволяли предполагать, что там существует тяжелый изотоп водорода. С помощью новых наблю-

дений астрономы определили, что на каждый миллион атомов водорода приходится один атом дейте-

рия - достаточно малое количество, но все же это в миллион раз больше, чем ожидалось.

Астрономы полагают, что этот водород является исконным водородом, который сформировался в те-

чение первых нескольких минут после Большого Взрыва. Они исключили другие источники, такие как

процесс формирования в звездах или столкновения других атомов с космическими лучами.

Любович с коллегами полагают, что дейтерий исходит из облаков газа, которые окружают нашу галак-

тику, или непосредственно из межгалактического пространства.

Не известно, связаны ли облака газа, которые могут обеспечивать галактику дейтерием, с гигантскими

газовыми облаками, обнаруженными в прошлом году над плоскостью Млечного Пути. Обнаружено,

что те облака бедны тяжелыми элементами, они состоят почти полностью из водорода и гелия, и мо-

гут помогать поддерживать текущую скорость звездообразования в галактике.

nasa.gov/mov/154620main_fuse.mov

Дейтерий является стабильным изотопом водорода с атомной массой 2. Он называется

также "тяжёлым водородом" и содержит в атоме один протон и один нейтрон.

Как сообщает Physorg, открытие было совершено астрономами университета штата Колорадо (Univer-

sity of Colorado ), в городе Боулдер в ходе наблюдеий звезды AE Aurigae.

Открытие дейтерия в центре Млечного Пути не было неожиданностью: результаты прошлых наблюде-

ний позволяли предполагать, что там существует тяжелый изотоп водорода. С помощью новых наблю-

дений астрономы определили, что на каждый миллион атомов водорода приходится один атом дейте-

рия - достаточно малое количество, но все же это в миллион раз больше, чем ожидалось.

Астрономы полагают, что этот водород является исконным водородом, который сформировался в те-

чение первых нескольких минут после Большого Взрыва. Они исключили другие источники, такие как

процесс формирования в звездах или столкновения других атомов с космическими лучами.

Любович с коллегами полагают, что дейтерий исходит из облаков газа, которые окружают нашу галак-

тику, или непосредственно из межгалактического пространства.

Не известно, связаны ли облака газа, которые могут обеспечивать галактику дейтерием, с гигантскими

газовыми облаками, обнаруженными в прошлом году над плоскостью Млечного Пути. Обнаружено,

что те облака бедны тяжелыми элементами, они состоят почти полностью из водорода и гелия, и мо-

гут помогать поддерживать текущую скорость звездообразования в галактике.

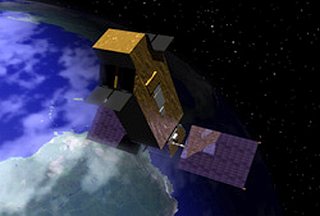

Космический аппарат FUSE предназначен для исследований дальней

ультрафиолетовой части спектра

Как рассказывает профессор Джеффри Лински (Jeffrey L. Linsky), учёные считали, что почти треть пер-

воначального дейтерия исчезла, явившись основой для формирования звёзд. Однако анализ данных,

проведённых учёным показал, что уровень дейтерия в Млечном Пути оказался несколько ниже и его

распределение неравномерно. Данные с Космического аппарата FUSE подтвердили теорию о том, что

дейтерий в космосе может связываться с частицами пыли. В 2003 году была разработана компьютер-

ная модель, которая показала, что дейтерий связывается с частицами пыли. Аппарат FUSE зарегистри-

ровал высокий уровень содержания атомов дейтерия в регионах, которые подверглись возмущению

со стороны горячей звезды или взрыва сверхновой.

Дело в том, что в спокойных регионах дейтерий замещает водород в частицах пыли и перестаёт реги-

стрироваться приборами, тогда как при высоких температурах он высвобождается.

По новым оценкам учёных, общее количество дейтерия оказалось больше чем предполагалось ранее.

Считалось, что концентрация дейтерия составляет 27 миллионных от концентрации водорода. Это

заставляло учёных полагать, что, по крайней мере, треть всего дейтерия в Галактике сгорела в звёздах.

Анализ данных с FUSE показал, что концентрация дейтерия составляет 23 миллионных частей водо-

родных атомов в Галактике, то есть только 15% дейтерия сгорело в звёздах. Это свидетельствует о

том, что либо в результате жизнедеятельности звёзд получается меньше гелия и других тяжёлых эле-

ментов, либо наша Галактика сформировалась из больше количества газа.

По утверждению Лински, из этого следует необходимость пересмотра многих представлений астро-

физики. В частности, эти данные могут говорить о том, что для формирования звёзд требовалось зна-

чительно меньше водорода, превратившегося затем в гелий. Так же это может оказаться существен-

ным основанием для пересмотра химической эволюции Млечного Пути.

Космический аппарат FUSE предназначен для исследований дальней

ультрафиолетовой части спектра

Как рассказывает профессор Джеффри Лински (Jeffrey L. Linsky), учёные считали, что почти треть пер-

воначального дейтерия исчезла, явившись основой для формирования звёзд. Однако анализ данных,

проведённых учёным показал, что уровень дейтерия в Млечном Пути оказался несколько ниже и его

распределение неравномерно. Данные с Космического аппарата FUSE подтвердили теорию о том, что

дейтерий в космосе может связываться с частицами пыли. В 2003 году была разработана компьютер-

ная модель, которая показала, что дейтерий связывается с частицами пыли. Аппарат FUSE зарегистри-

ровал высокий уровень содержания атомов дейтерия в регионах, которые подверглись возмущению

со стороны горячей звезды или взрыва сверхновой.

Дело в том, что в спокойных регионах дейтерий замещает водород в частицах пыли и перестаёт реги-

стрироваться приборами, тогда как при высоких температурах он высвобождается.

По новым оценкам учёных, общее количество дейтерия оказалось больше чем предполагалось ранее.

Считалось, что концентрация дейтерия составляет 27 миллионных от концентрации водорода. Это

заставляло учёных полагать, что, по крайней мере, треть всего дейтерия в Галактике сгорела в звёздах.

Анализ данных с FUSE показал, что концентрация дейтерия составляет 23 миллионных частей водо-

родных атомов в Галактике, то есть только 15% дейтерия сгорело в звёздах. Это свидетельствует о

том, что либо в результате жизнедеятельности звёзд получается меньше гелия и других тяжёлых эле-

ментов, либо наша Галактика сформировалась из больше количества газа.

По утверждению Лински, из этого следует необходимость пересмотра многих представлений астро-

физики. В частности, эти данные могут говорить о том, что для формирования звёзд требовалось зна-

чительно меньше водорода, превратившегося затем в гелий. Так же это может оказаться существен-

ным основанием для пересмотра химической эволюции Млечного Пути.

Изображение ( в условных цветах ) звезды АЕ Возничего, расположенной

Изображение ( в условных цветах ) звезды АЕ Возничего, расположенной

в области волокнистых пылевых структур с большим содержанием углерода

Это открытие также подтверждает текущие модели состава Вселенной. Астрономы полагают, что при-

близительно 4% массы Вселенной приходится на обычное вещество. Это соответствует другим недав-

ним исследованиям, которые предполагают количество обычного вещества равным около 5% от об-

щей массы Вселенной. Остальная же часть других форм "темной" материи не видима в оптическом

диапазоне.

ссылки:

nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/fuse_stars.html

science.compulenta.ru/281581/

space.rin.ru/articles/html/462.html

membrana.ru/lenta/?6296

today.reuters.com/news?-US-SPACE-hydrogen.xml

меню содержание news235 news236 news237

Шесть галактических скоплений из тех 38, что ученые наблюдали с помощью "Чандры" для

измерения расстояний и определения постоянной Хаббла. Постоянную Хаббла получают,

измеряя скорости, с которыми удаляются от нас скопления галактик, и деля их на расстояния

до этих скоплений. Иллюстрация NASA/CXC/MSFC/M.Bonamente et al. с сайта PhysOrg.com

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109822.html

chandra.harvard.edu/press/06_releases/press_080806.html

chandra.harvard.edu/photo/2006/clusters/

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0512349

Шесть галактических скоплений из тех 38, что ученые наблюдали с помощью "Чандры" для

измерения расстояний и определения постоянной Хаббла. Постоянную Хаббла получают,

измеряя скорости, с которыми удаляются от нас скопления галактик, и деля их на расстояния

до этих скоплений. Иллюстрация NASA/CXC/MSFC/M.Bonamente et al. с сайта PhysOrg.com

ссылки:

grani.ru/Society/Science/p.109822.html

chandra.harvard.edu/press/06_releases/press_080806.html

chandra.harvard.edu/photo/2006/clusters/

ru.arxiv.org/abs/astro-ph/0512349

Цикл формирования органических молекул в космосе ( иллюстрация с сайта physorg.com ) В космосе найдены сразу восемь типов сложных органических молекул. Астрохимики даже смогли по- нять, как именно эти молекулы возникают в межзвездных газопылевых облаках. Правда, для этого пришлось пересмотреть основы астрохимии. За последние два года исследований международная группа ученых сумела открыть сразу восемь но- вых типов сложных органических молекул в межзвездном пространстве и понять, как именно эти мо- лекулы возникают в межзвездных газопылевых облаках. Для своих наблюдений команда астрохимиков использовала Green Bank Telescope (GBT) в Западной Вирджинии. Они зарегистрировали восемь новых органических молекул, дополнив список из 141 сое- динения, уже наблюдавшихся астрохимиками в межзвездном пространстве. 90% этих молекул относят- ся к области органической химии. Работы на GBT велись на материале двух газопылевых облаков, состоящих на 99% из межзвездного га- за и на 1% из пыли. Результатов исследований оказалось столько, что они опубликованы в восьми отдельных выпусках Astrophysical Journal. Молекулы ацетамида (СH3CONH2), циклопропенона (С3H2O), пропеналя ( СН2СНСНО), пропаналя (СН3СН2СНО) и кетенимина (СН2CNH) обнаружены в облаке, получившем название Sagittarius B2(N), расположенном в созвездии Стрельца вблизи от центра нашей Галактики в 26 000 световых лет от Земли. Эта звездообразующая область – пока что рекордсмен по количеству обнаруженных в ней орга- нических молекул. Спектральный анализ излучений, приходящих из дальнего космоса, позволил обнаружить в межзвезд- ном пространстве около 140 видов молекулярных соединений, в том числе довольно сложных, напри- мер спирт этанол C2H5OH. А не так давно в газопылевых облаках была найдена простейшая амино- кислота - глицин ( NH2CH2COOH ). Механизм образования аминокислот был также смоделирован в лабораторных условиях, имитирую- щих условия глубокого космоса: их синтез проходил в ледяных кристаллах с включениями простых ор- ганических соединений при облучении ультрафиолетом в вакууме. Около 20 аминокислот, играют ведущую роль в живых организмах: из них построены все белковые тела. При биосинтезе белка порядок и расположение аминокислот в белковой молекуле задаются гене- тическим кодом, записанным в ДНК . При полном гидролизе ( расщеплении с присоединением воды ) белки вновь распадаются на аминокислоты. На Земле синтезировать аминокислоты из простых неор- ганических соединений "умеют" растения и бактерии. Обнаружение абиогенного глицина доказывает, что химические процессы, необходимые для возникновения жизни, не уникальны и не связаны исклю- чительно с земными условиями, а могут проходить и в космическом пространстве. Это заставляет по- новому взглянуть на гипотезу панспермии, которую выдвинул в 1863 году немецкий ученый Г. Рихтер и активно поддержали Г. Гельмгольц и С. Аррениус. Гипотеза предполагала, что жизнь зародилась в далеком космосе и в виде зародышей попала на Землю с космической пылью, метеоритами или под действием светового давления. Молекулы метил- циан-диацетилена ( СН3С4СN), метил-триацетилена ( СН3С5СH) и цианаллена (СН2ССНСN) найдены в молекулярном облаке Тельца ( Taurus Molecular Cloud,TMC-1). Облако ТМС-1, наш "сосед" ( расстояние от Земли 450 световых лет) – холодное и беззвездное, с температурой всего около 10К. Когда-нибудь оно сможет развиться в звездообразующую область. "Открытие этих сложных органических молекул в самых холодных частях нашей Галактики оконча- тельно похоронило мнение о том, что сложные соединения могут образовываться только при более высоких температурах. Это побудило нас создать новые парадигмы межзвездной химии", – сообщил Энтони Ремиджан из Национальной радиоастрономической обсерватории ( National Radio Astronomy Observatory – NRAO). По мнению ученых, в таких облаках сложные молекулы могут образовываться двумя путями. Первый путь – простая химическая реакция, в результате которой одиночный атом из газового облака сталкива- ется и рекомбинирует с молекулярной структурой, находящейся на поверхности пылевой частицы. В качестве примера специалисты приводят структуры циклопропандиена - (С3)Н2, которая является крайне химически активной из-за напряжения в связях; в нормальных условиях на Земле такое вещест- во выделить в заметных количествах невозможно, оно сразу взаимодействует само с собой. По мне- нию астрохимиков, взаимодействуя с атомарным кислородом, образуется циклопропенон (С3H2O). Второй путь – взаимодействие более простых нейтральных молекул со свободным радикалами и бира- дикалами, спектры которых также обнаружены в межзвездных облаках. Традиционный эволюционный взгляд на зарождение жизни на Земле состоял в том, что первые орга- нические углеводные молекулы возникли во время взаимодействия мощных электрических разрядов молний с водой на ранних стадиях развития планеты. Однако обнаружение сложных углеводных соединений на просторах космоса по-новому ставят проб- лему появления жизни, а также вопрос о наличии биологических организмов в других частях Вселен- ной. Все говорит о том, что пространство галактик пропитано элементами живой материи, считают американские исследователи. "Эта работа – беспрецедентный подвиг в 35-летнем деле поисков сложных органических молекул в космосе. Наш труд показывает, как работает универсальная пребиотическая химия", – так оценил рабо- ты своей команды руководитель работ Ян Холлис. "Первые химические процессы в той цепочке, которая в итоге привела к возникновению жизни на Земле, имели место еще до того, как наша планета сформировалась", – резюмирует Фил Джуэлл из NRAO. ссылки: physorg.com/news74184949.html gazeta.ru/science/2006/08/08_a_729789.shtml newsru.com/world/12aug2006/molrk.html nkj.ru/archive/articles/4985/

Снимок Млечного Пути в видимом диапазоне. Как выяснилось, данных оптических и многих других наблюдений оказалось недостаточно для формирования верного представления о хими- ческом составе нашей Галактики В 2000 году астрономы обнаружили в нашей галактике изотоп первичного водорода, который, как они считают, сформировался во время Большого Взрыва. Это открытие подтверждает сегодняшние теории о составе Вселенной. Группа астрономов во главе с Дональдом Любовичем из университета Hofstra сообщила в последнем выпуске журнала Nature об открытии дейтерия, изотопа водорода, в газовом облаке вблизи центра га- лактики. Астрономы обнаружили дейтерий в молекулах синильной кислоты наряду с углеродом и азо- том в облаке Стрельца А, удаленном лишь на 30 световых лет от центра Млечного Пути и на 26000 световых лет от Земли. Этот водород, очевидно, "прятался" за скоплениями межзвёздной пыли и час- то был недоступен для наблюдений в силу своей непрозрачности. Дейтерий был обнаружен с помо- щью 12-метрового телескопа миллиметрового диапазона (ультрафиолетовый телескоп FUSE ( Far Ultra- violet Spectroscopic Explorer). А дейтерий, который представляет собой водород, содержащий в ядре по- мимо протона и нейтрон создаёт характерное свечение в ультрафиолетовом диапазоне, благодаря кото- рому разглядеть тяжёлый водород удалось именно с помощью FUSE.

nasa.gov/mov/154620main_fuse.mov Дейтерий является стабильным изотопом водорода с атомной массой 2. Он называется также "тяжёлым водородом" и содержит в атоме один протон и один нейтрон. Как сообщает Physorg, открытие было совершено астрономами университета штата Колорадо (Univer- sity of Colorado ), в городе Боулдер в ходе наблюдеий звезды AE Aurigae. Открытие дейтерия в центре Млечного Пути не было неожиданностью: результаты прошлых наблюде- ний позволяли предполагать, что там существует тяжелый изотоп водорода. С помощью новых наблю- дений астрономы определили, что на каждый миллион атомов водорода приходится один атом дейте- рия - достаточно малое количество, но все же это в миллион раз больше, чем ожидалось. Астрономы полагают, что этот водород является исконным водородом, который сформировался в те- чение первых нескольких минут после Большого Взрыва. Они исключили другие источники, такие как процесс формирования в звездах или столкновения других атомов с космическими лучами. Любович с коллегами полагают, что дейтерий исходит из облаков газа, которые окружают нашу галак- тику, или непосредственно из межгалактического пространства. Не известно, связаны ли облака газа, которые могут обеспечивать галактику дейтерием, с гигантскими газовыми облаками, обнаруженными в прошлом году над плоскостью Млечного Пути. Обнаружено, что те облака бедны тяжелыми элементами, они состоят почти полностью из водорода и гелия, и мо- гут помогать поддерживать текущую скорость звездообразования в галактике.

Космический аппарат FUSE предназначен для исследований дальней ультрафиолетовой части спектра Как рассказывает профессор Джеффри Лински (Jeffrey L. Linsky), учёные считали, что почти треть пер- воначального дейтерия исчезла, явившись основой для формирования звёзд. Однако анализ данных, проведённых учёным показал, что уровень дейтерия в Млечном Пути оказался несколько ниже и его распределение неравномерно. Данные с Космического аппарата FUSE подтвердили теорию о том, что дейтерий в космосе может связываться с частицами пыли. В 2003 году была разработана компьютер- ная модель, которая показала, что дейтерий связывается с частицами пыли. Аппарат FUSE зарегистри- ровал высокий уровень содержания атомов дейтерия в регионах, которые подверглись возмущению со стороны горячей звезды или взрыва сверхновой. Дело в том, что в спокойных регионах дейтерий замещает водород в частицах пыли и перестаёт реги- стрироваться приборами, тогда как при высоких температурах он высвобождается. По новым оценкам учёных, общее количество дейтерия оказалось больше чем предполагалось ранее. Считалось, что концентрация дейтерия составляет 27 миллионных от концентрации водорода. Это заставляло учёных полагать, что, по крайней мере, треть всего дейтерия в Галактике сгорела в звёздах. Анализ данных с FUSE показал, что концентрация дейтерия составляет 23 миллионных частей водо- родных атомов в Галактике, то есть только 15% дейтерия сгорело в звёздах. Это свидетельствует о том, что либо в результате жизнедеятельности звёзд получается меньше гелия и других тяжёлых эле- ментов, либо наша Галактика сформировалась из больше количества газа. По утверждению Лински, из этого следует необходимость пересмотра многих представлений астро- физики. В частности, эти данные могут говорить о том, что для формирования звёзд требовалось зна- чительно меньше водорода, превратившегося затем в гелий. Так же это может оказаться существен- ным основанием для пересмотра химической эволюции Млечного Пути.

Изображение ( в условных цветах ) звезды АЕ Возничего, расположенной