меню содержание news263 news264 news265

меню содержание news263 news264 news265

Подтверждено наличие у Меркурия жидкого ядра

|

С помощью радарных исследований на трех наземных радиотелескопах американским и российским

астрономам удалось показать, что вариации во вращении Меркурия характерны для небесного тела,

обладающего расплавленным ядром. Впервые гипотеза жидкого ядра появилась в 1974 году, после об-

лета Меркурия американской межпланетной автоматической станцией «Маринер-10».

Меркурий - самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Расстояние от него до Солнца сос-

тавляет в среднем 0,387 а.е., или 58 млн км - 46 млн км в перигелии и 70 млн км в афелии), диаметр

- 4 880 км ( 0,38 диаметра Земли ), масса 3,3×1023 кг ( 0,055 массы Земли ). Меркурий обладает очень

большой плотностью ( его средняя плотность составляет 5,4 г/см3 ), лишь немногим уступая плот-

ности Земли. Очевидно, Меркурий содержит гораздо больше тяжелых элементов, чем какое-либо дру-

гое известное нам небесное тело планетных размеров ( более высокая плотность Земли объясняется

лишь большим сжатием пород под действием более мощной гравитации ). А в 1974 году выяснилось,

что Меркурий, как и Земля, обладает собственным магнитным полем.

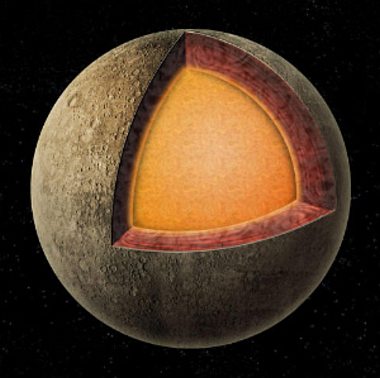

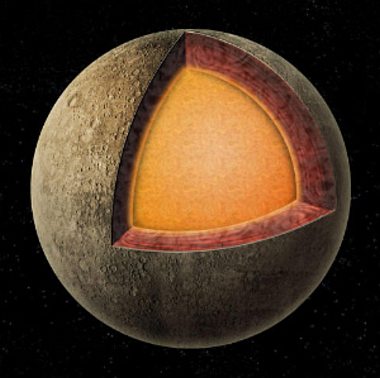

Металлическое ядро Меркурия простирается от центра планеты до большей части ее радиуса.

Радарные исследования показывают, что какая-то часть внешнего ядра расплавлена.

( Изображение: Nicolle Ragger Fuller, NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm )

Меркурий - трудный для наблюдений объект, поскольку на нашем небосводе он удаляется от Солнца

не больше чем на 28° и его можно увидеть только низко над горизонтом, сквозь атмосферную дымку

на фоне утренней зари ( осенью) или по вечерам сразу после заката Солнца ( весной). Поэтому он до

сих пор остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. До того как в 1965 году

с помощью радиолокационных наблюдений на крупнейшем радиотелескопе в Аресибо было установ-

лено, что Меркурий три оборота вокруг своей оси совершает за два своих года, вращаясь примерно в

направлении своего движения по орбите, долгое время считалось, что время оборота Меркурия вокруг

своей оси и вокруг Солнца одно и то же и что к Солнцу он всегда обращен, как и Луна к Земле, одним

полушарием, поверхность которого постоянно раскалена, а на противоположной стороне планеты ца-

рят вечный мрак и холод.

Поскольку один оборот вокруг своей оси Меркурий делает за 58,65 земных суток, а один оборот по ор-

бите вокруг Солнца за 88 земных суток, то в результате сложения этих двух движений продолжитель-

ность суток на Меркурии оказывается равной 176 земным. (Анимацию, показывающую, как проходит

Солнце по меркурианскому небосводу и как при этом меняется температура поверхности планеты,

можно посмотреть здесь.) А тот факт, что время оборота Меркурия вокруг оси соответствует 2/3 време-

ни его обращения вокруг Солнца, теперь расценивается как наличие резонанса между этими двумя

вращениями, который возник из-за гравитационного воздействия Солнца на Меркурий.

Но больше всего сведений о Меркурии принесла нам американская автоматическая станция «Маринер

-10», запущенная в 1973 году и совершившая в 1974-75 годах три подлета к Меркурию. «Маринер-10»

подтвердил данные о продолжительности меркурианских суток и года, сфотографировал 45% поверх-

ности планеты, уточнил состав атмосферы, а также зафиксировал у Меркурия наличие слабого магнит-

ного поля. Это поле на два порядка уступало земному, однако присутствие даже весьма скромной маг-

нитосферы у столь крохотной планеты казалось в тот момент малообъяснимым.

Наличие у Меркурия магнитного поля повергло ученых в глубокие раздумья. Дело в том, что, хотя

Меркурий и имеет очень высокую температуру поверхности (достигающую 400 градусов Цельсия), его

масса очень невелика, и это должно было способствовать быстрому остыванию и отвердеванию мер-

курианских глубин. Поэтому в том, что юркая планета уже в силу своих небольших размеров должна

обладать твердым ядром, до открытий «Маринера-10» мало кто сомневался. Конечно, нашлись специ-

алисты, которые считали обнаруженное поле всего лишь остаточным явлением, некой «заморожен-

ной» намагниченностью горных пород меркурианской коры, однако большинство ученых все-таки

сочло этот вариант маловероятным, и заговорило о возможности наличия у Меркурия хотя бы частич-

но расплавленного ядра ( как и у Земли ).

Металлическое ядро Меркурия простирается от центра планеты до большей части ее радиуса.

Радарные исследования показывают, что какая-то часть внешнего ядра расплавлена.

( Изображение: Nicolle Ragger Fuller, NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm )

Меркурий - трудный для наблюдений объект, поскольку на нашем небосводе он удаляется от Солнца

не больше чем на 28° и его можно увидеть только низко над горизонтом, сквозь атмосферную дымку

на фоне утренней зари ( осенью) или по вечерам сразу после заката Солнца ( весной). Поэтому он до

сих пор остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. До того как в 1965 году

с помощью радиолокационных наблюдений на крупнейшем радиотелескопе в Аресибо было установ-

лено, что Меркурий три оборота вокруг своей оси совершает за два своих года, вращаясь примерно в

направлении своего движения по орбите, долгое время считалось, что время оборота Меркурия вокруг

своей оси и вокруг Солнца одно и то же и что к Солнцу он всегда обращен, как и Луна к Земле, одним

полушарием, поверхность которого постоянно раскалена, а на противоположной стороне планеты ца-

рят вечный мрак и холод.

Поскольку один оборот вокруг своей оси Меркурий делает за 58,65 земных суток, а один оборот по ор-

бите вокруг Солнца за 88 земных суток, то в результате сложения этих двух движений продолжитель-

ность суток на Меркурии оказывается равной 176 земным. (Анимацию, показывающую, как проходит

Солнце по меркурианскому небосводу и как при этом меняется температура поверхности планеты,

можно посмотреть здесь.) А тот факт, что время оборота Меркурия вокруг оси соответствует 2/3 време-

ни его обращения вокруг Солнца, теперь расценивается как наличие резонанса между этими двумя

вращениями, который возник из-за гравитационного воздействия Солнца на Меркурий.

Но больше всего сведений о Меркурии принесла нам американская автоматическая станция «Маринер

-10», запущенная в 1973 году и совершившая в 1974-75 годах три подлета к Меркурию. «Маринер-10»

подтвердил данные о продолжительности меркурианских суток и года, сфотографировал 45% поверх-

ности планеты, уточнил состав атмосферы, а также зафиксировал у Меркурия наличие слабого магнит-

ного поля. Это поле на два порядка уступало земному, однако присутствие даже весьма скромной маг-

нитосферы у столь крохотной планеты казалось в тот момент малообъяснимым.

Наличие у Меркурия магнитного поля повергло ученых в глубокие раздумья. Дело в том, что, хотя

Меркурий и имеет очень высокую температуру поверхности (достигающую 400 градусов Цельсия), его

масса очень невелика, и это должно было способствовать быстрому остыванию и отвердеванию мер-

курианских глубин. Поэтому в том, что юркая планета уже в силу своих небольших размеров должна

обладать твердым ядром, до открытий «Маринера-10» мало кто сомневался. Конечно, нашлись специ-

алисты, которые считали обнаруженное поле всего лишь остаточным явлением, некой «заморожен-

ной» намагниченностью горных пород меркурианской коры, однако большинство ученых все-таки

сочло этот вариант маловероятным, и заговорило о возможности наличия у Меркурия хотя бы частич-

но расплавленного ядра ( как и у Земли ).

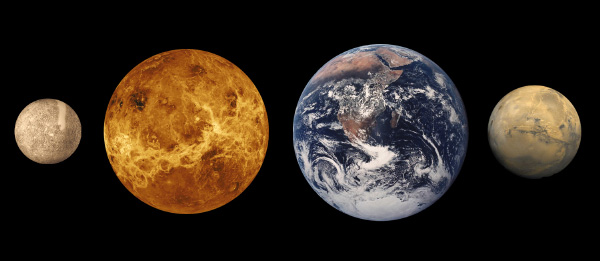

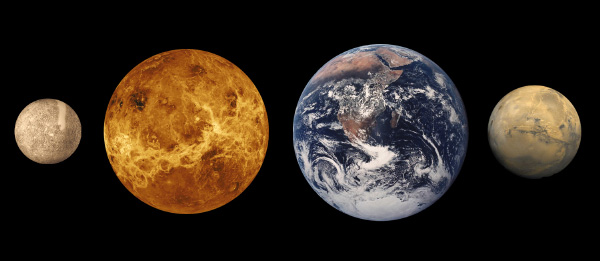

Из планет земной группы ( слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс ) кроме Меркурия

собственной магнитосферой обладает только геологически активная Земля (изображение

с сайта physicsweb.org )

И вот теперь группа Жана-Люка Марго (Jean-Luc Margot), объединившая астрономов из Корнеллского

университета (Cornell University, Итака, штат Нью-Йорк, США) и других учреждений США и России, с

помощью двух новых методик (включающих спекл-интерферометрию) постаралась поставить точку в

давнем споре. Пятилетние радарные исследования Меркурия, проводимые посредством наземных ра-

диотелескопов, показали, что вариации, связанные с вращением этой планеты, действительно харак-

терны для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Результаты этих измерений опублико-

ваны в последнем номере журнала Science. Новая работа добавила также веса теории, согласно кото-

рой Меркурий, как и Земля, генерирует собственное магнитное поле посредством механизма гидро-

магнитного динамо - то есть за счет конвекции жидкого электропроводящего металлического ядра.

Из планет земной группы ( слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс ) кроме Меркурия

собственной магнитосферой обладает только геологически активная Земля (изображение

с сайта physicsweb.org )

И вот теперь группа Жана-Люка Марго (Jean-Luc Margot), объединившая астрономов из Корнеллского

университета (Cornell University, Итака, штат Нью-Йорк, США) и других учреждений США и России, с

помощью двух новых методик (включающих спекл-интерферометрию) постаралась поставить точку в

давнем споре. Пятилетние радарные исследования Меркурия, проводимые посредством наземных ра-

диотелескопов, показали, что вариации, связанные с вращением этой планеты, действительно харак-

терны для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Результаты этих измерений опублико-

ваны в последнем номере журнала Science. Новая работа добавила также веса теории, согласно кото-

рой Меркурий, как и Земля, генерирует собственное магнитное поле посредством механизма гидро-

магнитного динамо - то есть за счет конвекции жидкого электропроводящего металлического ядра.

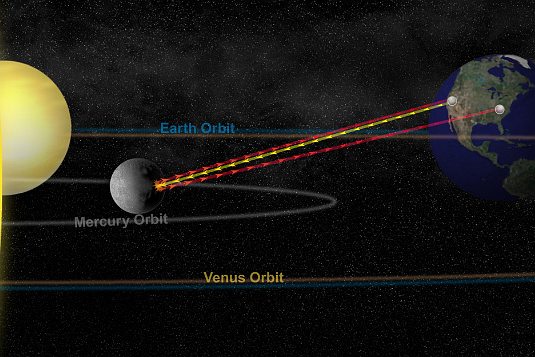

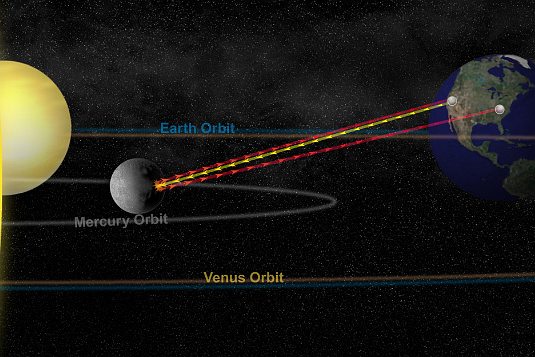

Сигнал радара ( помечен желтым цветом ) отправлен из Калифорнии с радара «Голдстоун».

Эхо от этого сигнала (красный цвет) получено как радаром в Калифорнии, так и радиотелес-

копом имени Роберта Бёрда в Западной Вирджинии.

Изображение: Bill Saxton, NRAO/ AUI/ NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm

Во-первых, были произведены измерения небольших смещений при вращении Меркурия вокруг своей

оси. Во-вторых, были изучены характерные пятнистые спекл-структуры ( speckle pattern), то есть арте-

факты, появляющиеся за счет интерференции лучей, рассеиваемых отдельными шероховатостями объ-

екта. «Паразитные» флуктуации в интенсивности свечения таких структур могут, оказывается, сослу-

жить добрую службу: они несут информацию о качаниях-либрациях ( появляющихся за счет перемен-

ного крутящего момента при немного асимметричной форме планеты ) и о деформации изучаемого

объекта.

Сигнал радара ( помечен желтым цветом ) отправлен из Калифорнии с радара «Голдстоун».

Эхо от этого сигнала (красный цвет) получено как радаром в Калифорнии, так и радиотелес-

копом имени Роберта Бёрда в Западной Вирджинии.

Изображение: Bill Saxton, NRAO/ AUI/ NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm

Во-первых, были произведены измерения небольших смещений при вращении Меркурия вокруг своей

оси. Во-вторых, были изучены характерные пятнистые спекл-структуры ( speckle pattern), то есть арте-

факты, появляющиеся за счет интерференции лучей, рассеиваемых отдельными шероховатостями объ-

екта. «Паразитные» флуктуации в интенсивности свечения таких структур могут, оказывается, сослу-

жить добрую службу: они несут информацию о качаниях-либрациях ( появляющихся за счет перемен-

ного крутящего момента при немного асимметричной форме планеты ) и о деформации изучаемого

объекта.

Жан-Люк Марго демонстрирует фокус с яйцами.

Фото: Lindsay France/ University Photography с сайта news.cornell.edu

Объединив все эти данные, физики смогли обнаружить периодические сбои во вращении Меркурия,

вызванные приливно-отливными взаимодействиями с Солнцем. Интересно, что гравитационное по-

ле Солнца по-разному воздействует на вращающиеся планеты в зависимости от того, каков их состав

(твердый или жидкий ). Это можно сравнить с общеизвестным методом выявления сваренных вкру-

тую яиц: полностью отвердевшее яйцо вращается быстро и долго, ну а яйцо, сваренное всмятку, кру-

тится «нехотя» и с колебаниями.

В ходе своих вычислений группа Марго пользовалась результатами измерений, проводимых свыше

пяти лет на трех телескопах - крупнейшем в мире полноповоротном радиотелескопе имени Роберта

Бёрда ( Robert C. Byrd Green Bank Telescope, GBT, Грин-Бэнк, Западная Вирджиния, диаметр 100 мет-

ров), радиотелескопе в Аресибо ( Arecibo Observatory, Пуэрто-Рико, 305-метровая «кювета» ) и 70-мет-

ровом радаре «Голдстоун» (Goldstone Observatory) в Калифорнии, входящем в состав сети дальней кос-

мической связи. В совокупности с предыдущими оценками наклона оси вращения и параметрами гра-

витационного поля, полученными «Маринером-10», удалось выявить периодические вариации враще-

ния Меркурия с точностью до одной стотысячной.

Выяснилось, что эта самая «болтанка» слишком велика, если исходить из модели полностью отвердев-

шей планеты ( полученные результаты вдвое превышали результаты расчетов для твердого Меркурия )

- скорее, она характерна для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Конечно, само по

себе это не объясняет, каким именно образом Меркурий смог сохранить жидкое ядро. У Марго на этот

счет есть свое предположение: возможно, температура плавления могла понизиться благодаря приме-

си легких элементов, вроде серы, попавшей когда-то в железное ядро. Этот «союз» с серой мог бы

воспрепятствовать раннему (миллиарды лет назад) отвердеванию сердцевины.

Подобная гипотеза сталкивается с известными сложностями: на том расстоянии от Солнца, на кото-

ром формировался Меркурий, жар от солнечных лучей столь велик, что сера может существовать лишь

в газообразном виде, и это становится препятствием для включения ее в состав планеты. В качестве

возможного объяснения возникает вариант более поздних столкновений прото-Меркурия с протопла-

нетами-планетезималями, сформировавшимися на достаточном удалении от Солнца и содержащими

серу.

Теперь вслед за Меркурием планируется изучить «сбои» и вариации во вращении Венеры - если их во-

обще удастся выявить. Возможность подобных исследований с помощью наземных средств открывает-

ся после доработки необычных радарных методик, предложенных российским соавтором статьи в

Science Игорем Холиным из московского Института космических исследований ( ИКИ РАН ).

Конечно, на сегодняшний день разгаданы далеко не все тайны, связанные с магнитосферой Меркурия.

Так, слишком малая напряженность магнитного поля Меркурия, составляющая лишь 1% от земного,

говорит о том, что его ядро не расплавлено полностью ( расплавлена видимо лишь часть внешнего

ядра, скрывающегося под силикатной мантией, ну а самая сердцевина, как и у Земли, снова твердая ).

Вопрос о степени ( глубине) расплавленности ядра все еще остается открытым. Будем надеяться, что

ситуация прояснится с прибытием в район Меркурия космического корабля НАСА Messenger ( это

должно произойти в январе следующего года; на первое время намечено три сближения с этой плане-

той, а в 2011 году аппарат выйдет на вытянутую орбиту вокруг Меркурия). «Мессенджер» несет с со-

бой очень хороший магнитометр и множество других приборов. В частности, он сможет изучить гео-

метрию магнитного поля Меркурия, что позволит сделать кое-какие выводы о его источниках.

Помимо посланца-«Мессенджера» к Меркурию с Байконура в 2013 году отправится также и японско-

-европейская экспедиция BepiColombo, которая должна достичь планеты в 2019 году.

elementy.ru/news/430509 ( источники см. по ссылке )

Жан-Люк Марго демонстрирует фокус с яйцами.

Фото: Lindsay France/ University Photography с сайта news.cornell.edu

Объединив все эти данные, физики смогли обнаружить периодические сбои во вращении Меркурия,

вызванные приливно-отливными взаимодействиями с Солнцем. Интересно, что гравитационное по-

ле Солнца по-разному воздействует на вращающиеся планеты в зависимости от того, каков их состав

(твердый или жидкий ). Это можно сравнить с общеизвестным методом выявления сваренных вкру-

тую яиц: полностью отвердевшее яйцо вращается быстро и долго, ну а яйцо, сваренное всмятку, кру-

тится «нехотя» и с колебаниями.

В ходе своих вычислений группа Марго пользовалась результатами измерений, проводимых свыше

пяти лет на трех телескопах - крупнейшем в мире полноповоротном радиотелескопе имени Роберта

Бёрда ( Robert C. Byrd Green Bank Telescope, GBT, Грин-Бэнк, Западная Вирджиния, диаметр 100 мет-

ров), радиотелескопе в Аресибо ( Arecibo Observatory, Пуэрто-Рико, 305-метровая «кювета» ) и 70-мет-

ровом радаре «Голдстоун» (Goldstone Observatory) в Калифорнии, входящем в состав сети дальней кос-

мической связи. В совокупности с предыдущими оценками наклона оси вращения и параметрами гра-

витационного поля, полученными «Маринером-10», удалось выявить периодические вариации враще-

ния Меркурия с точностью до одной стотысячной.

Выяснилось, что эта самая «болтанка» слишком велика, если исходить из модели полностью отвердев-

шей планеты ( полученные результаты вдвое превышали результаты расчетов для твердого Меркурия )

- скорее, она характерна для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Конечно, само по

себе это не объясняет, каким именно образом Меркурий смог сохранить жидкое ядро. У Марго на этот

счет есть свое предположение: возможно, температура плавления могла понизиться благодаря приме-

си легких элементов, вроде серы, попавшей когда-то в железное ядро. Этот «союз» с серой мог бы

воспрепятствовать раннему (миллиарды лет назад) отвердеванию сердцевины.

Подобная гипотеза сталкивается с известными сложностями: на том расстоянии от Солнца, на кото-

ром формировался Меркурий, жар от солнечных лучей столь велик, что сера может существовать лишь

в газообразном виде, и это становится препятствием для включения ее в состав планеты. В качестве

возможного объяснения возникает вариант более поздних столкновений прото-Меркурия с протопла-

нетами-планетезималями, сформировавшимися на достаточном удалении от Солнца и содержащими

серу.

Теперь вслед за Меркурием планируется изучить «сбои» и вариации во вращении Венеры - если их во-

обще удастся выявить. Возможность подобных исследований с помощью наземных средств открывает-

ся после доработки необычных радарных методик, предложенных российским соавтором статьи в

Science Игорем Холиным из московского Института космических исследований ( ИКИ РАН ).

Конечно, на сегодняшний день разгаданы далеко не все тайны, связанные с магнитосферой Меркурия.

Так, слишком малая напряженность магнитного поля Меркурия, составляющая лишь 1% от земного,

говорит о том, что его ядро не расплавлено полностью ( расплавлена видимо лишь часть внешнего

ядра, скрывающегося под силикатной мантией, ну а самая сердцевина, как и у Земли, снова твердая ).

Вопрос о степени ( глубине) расплавленности ядра все еще остается открытым. Будем надеяться, что

ситуация прояснится с прибытием в район Меркурия космического корабля НАСА Messenger ( это

должно произойти в январе следующего года; на первое время намечено три сближения с этой плане-

той, а в 2011 году аппарат выйдет на вытянутую орбиту вокруг Меркурия). «Мессенджер» несет с со-

бой очень хороший магнитометр и множество других приборов. В частности, он сможет изучить гео-

метрию магнитного поля Меркурия, что позволит сделать кое-какие выводы о его источниках.

Помимо посланца-«Мессенджера» к Меркурию с Байконура в 2013 году отправится также и японско-

-европейская экспедиция BepiColombo, которая должна достичь планеты в 2019 году.

elementy.ru/news/430509 ( источники см. по ссылке )

Судьба Солнца после образования Млечномеды

|

Известно, что Вселенная расширяется, причем расширяется со все ускоряющейся скоростью. Это вовсе

не означает, что увеличивается расстояние между Землей и Солнцем или между звездами Млечного

пути - наша Галактика пока еще не собирается "разбухать" (возможно, такое произойдет в далеком буду-

щем, если окажется верным сценарий Большого Разрыва). Расширение Вселенной теперь сказывается

лишь на увеличении расстояния между удаленными галактиками. Близкие галактики, напротив, стре-

мятся слиться во все более внушительные конгломераты. Так, наш ближайший массивный сосед - спи-

ральная галактика туманность Андромеды ( иначе говоря, M31 ), не удаляется от нас. Напротив, наши

галактики сближаются, все время наращивая скорость этого самого сближения ( речь о так называемых

пекулярных скоростях). В настоящее время эта скорость составляет 120 километров в секунду, а рассто-

яние, разделяющее нас, оценивается в 2,5 миллиона световых лет ( при этом еще вся наша Местная

группа галактик со скоростью 500-600 километров в секунду движется в сторону так называемого Вели-

кого Аттрактора ). Спустя считанные миллиарды лет галактики столкнутся, начнется процесс их слия-

ния. Возникает естественный вопрос: как это столкновение отразится на судьбе Солнечной системы?

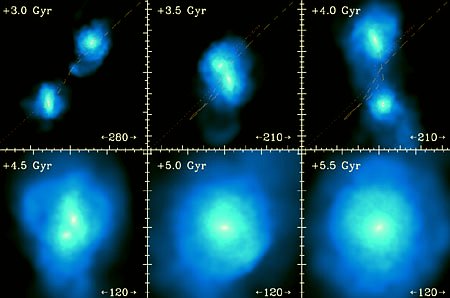

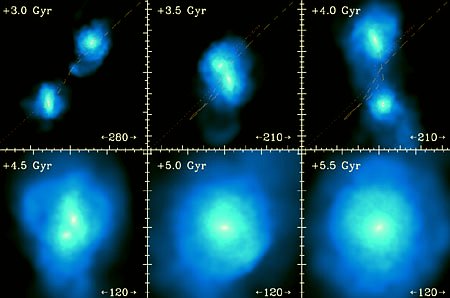

Компьютерная симуляция столкновения Млечного пути и туманности Андромеды.

С сайта www.cfa.harvard.edu/~tcox/localgroup/

Томас Кокс (Thomas Cox) и Абрахам Лёб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсонианского астрофизическо-

го центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (США, штат Массачусетс) про-

вели необходимые вычисления и компьютерное моделирование ( с помощью 2,6 миллиона виртуаль-

ных частиц ) и опубликовали результаты в статье, размещенной на сайте электронных препринтов -

arXiv.org. Соответствующая публикация также ожидается в "Ежемесячных сообщениях Королевского

астрономического общества" ( Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - MNRAS ).

"Я думаю, что наши галактики в конце концов объединятся. Неясно только, когда именно это произой-

дет - через три миллиарда, пять миллиардов или десять миллиардов лет," - говорит Абрахам Лёб.

Конечно, моделирование взаимодействий между членами нашей Местной группы галактик (куда поми-

мо двух "тяжеловесов" - Млечного пути и туманности Андромеды - входят еще свыше 40 более мелких

галактик, включая Треугольник и т.д.) проводилось и ранее. Лёб и Кокс, в частности, ссылаются на ра-

боты Джона Дубински (John Dubinski) из канадского Университета Торонто ( University Toronto). Однако

до сих пор под вопросом остается достаточно важный параметр - поперечная скорость Андромеды. А

от нее зависит, столкнутся ли наши галактики уже при первом сближении или же они сначала "разой-

дутся миром" и отложат процесс слияния до следующей встречи. Лёб и Кокс предположили, что попе-

речная скорость достаточно мала (менее 100-200 км/с) и столкновение произойдет при первом сближе-

нии. Если вид Homo sapiens через 2 миллиарда лет еще не исчезнет с лица земли, то наши потомки тог-

да смогут наблюдать в ночном небе поистине феерическое зрелище. В принципе, Солнце и Земля дол-

жны дожить до этого времени, ведь процесс превращения Солнца в красного гиганта с последующим

его коллапсом и стадией белого карлика наступит гораздо позже - еще через 2-3 миллиарда лет ( этот

последний этап Земля, скорее всего, уже не переживет). Нужно отметить, что когда наше Солнце еще

только рождалось (это происходило 4,7 миллиарда лет назад), Андромеда и Млечный путь были разде-

лены 4,2 млн световых лет.

После первого контакта двух спиральных галактик начнется процесс их медленного объединения в об-

щую эллиптическую сверхгалактику. Это будет гигантский довольно беспорядочный рой звезд, обраща-

ющихся вокруг нового общего гравитационного центра, начисто лишенный какого-либо подобия изящ-

ных спиральных рукавов. Лёб и Кокс называют получившееся образование "Милкомедой" ("Milkomeda",

по-русски, наверно, лучше было бы именовать "Млечномедой") или же "Андромедовым путем" (Andro-

medy Way). Несмотря на то, что при столкновении галактик отдельные звезды между собой не сталкива-

ются (расстояния между ними слишком велики, и вероятность таких столкновений мала), все-таки ката-

строфических изменений в их судьбах не избежать.

Судьба Солнца зависит от того, в каком именно месте в Галактике оно окажется в момент столкнове-

ния. Его обычный путь пролегает в отдалении от центра Млечного пути, в радиусе 26 тысяч световых

лет от галактического ядра. По оценкам Кокса и Лёба, уже в ходе самого первого взаимодействия ( че-

рез 2 млрд лет ) появляется 12%-ый шанс на то, что Солнечная система будет просто выброшена из

диска Млечного пути и окажется в его приливном "хвосте", который протянется из нашей "подбитой"

Галактики, словно струя крови. После второго столкновения этот шанс возрастает до 30%. И есть веро-

ятность (оцениваемая в 2,7% ) на то, что Солнце вообще покинет Млечный путь и свяжет свою даль-

нейшую судьбу с туманностью Андромеды (тогда какое-то время гипотетические обитатели Солнечной

системы смогут видеть в ночном небе Млечный путь целиком ).

В последующие миллиарды лет рассыпавшиеся куски галактик вновь притянутся друг к другу, возвра-

тятся, испытывая новые удары, пока полностью не сольются 7 миллиардов лет спустя. Сверхмассив-

ные черные дыры в их центрах ( в настоящее время относительно тихие и спокойные ) образуют тогда

двойное ядро, которое тоже будет стремиться постепенно слиться в одну черную дыру, резко повысив

при этом свою активность за счет притока нового материала, газа и звезд, которые неудачно попали в

"зону питания" монстров. Столкновения газопылевых облаков будут способствовать заметной активи-

зации звездообразования, появится много новых звезд. По всей вероятности, в конечном счете все эти

взаимодействия приведут к тому, что Солнце окажется во внешнем гало объединенной галактики - по

крайней мере в 100 тысячах световых лет ( свыше 30 килопарсек ) от центра - двойной системы сверх-

массивных черных дыр - и там будет доживать свой век в виде остывающего белого карлика.

grani.ru/Society/Science/p.121928.html

по теме: Ученые определяют траектории галактик - М31 и М33

Компьютерная симуляция столкновения Млечного пути и туманности Андромеды.

С сайта www.cfa.harvard.edu/~tcox/localgroup/

Томас Кокс (Thomas Cox) и Абрахам Лёб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсонианского астрофизическо-

го центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (США, штат Массачусетс) про-

вели необходимые вычисления и компьютерное моделирование ( с помощью 2,6 миллиона виртуаль-

ных частиц ) и опубликовали результаты в статье, размещенной на сайте электронных препринтов -

arXiv.org. Соответствующая публикация также ожидается в "Ежемесячных сообщениях Королевского

астрономического общества" ( Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - MNRAS ).

"Я думаю, что наши галактики в конце концов объединятся. Неясно только, когда именно это произой-

дет - через три миллиарда, пять миллиардов или десять миллиардов лет," - говорит Абрахам Лёб.

Конечно, моделирование взаимодействий между членами нашей Местной группы галактик (куда поми-

мо двух "тяжеловесов" - Млечного пути и туманности Андромеды - входят еще свыше 40 более мелких

галактик, включая Треугольник и т.д.) проводилось и ранее. Лёб и Кокс, в частности, ссылаются на ра-

боты Джона Дубински (John Dubinski) из канадского Университета Торонто ( University Toronto). Однако

до сих пор под вопросом остается достаточно важный параметр - поперечная скорость Андромеды. А

от нее зависит, столкнутся ли наши галактики уже при первом сближении или же они сначала "разой-

дутся миром" и отложат процесс слияния до следующей встречи. Лёб и Кокс предположили, что попе-

речная скорость достаточно мала (менее 100-200 км/с) и столкновение произойдет при первом сближе-

нии. Если вид Homo sapiens через 2 миллиарда лет еще не исчезнет с лица земли, то наши потомки тог-

да смогут наблюдать в ночном небе поистине феерическое зрелище. В принципе, Солнце и Земля дол-

жны дожить до этого времени, ведь процесс превращения Солнца в красного гиганта с последующим

его коллапсом и стадией белого карлика наступит гораздо позже - еще через 2-3 миллиарда лет ( этот

последний этап Земля, скорее всего, уже не переживет). Нужно отметить, что когда наше Солнце еще

только рождалось (это происходило 4,7 миллиарда лет назад), Андромеда и Млечный путь были разде-

лены 4,2 млн световых лет.

После первого контакта двух спиральных галактик начнется процесс их медленного объединения в об-

щую эллиптическую сверхгалактику. Это будет гигантский довольно беспорядочный рой звезд, обраща-

ющихся вокруг нового общего гравитационного центра, начисто лишенный какого-либо подобия изящ-

ных спиральных рукавов. Лёб и Кокс называют получившееся образование "Милкомедой" ("Milkomeda",

по-русски, наверно, лучше было бы именовать "Млечномедой") или же "Андромедовым путем" (Andro-

medy Way). Несмотря на то, что при столкновении галактик отдельные звезды между собой не сталкива-

ются (расстояния между ними слишком велики, и вероятность таких столкновений мала), все-таки ката-

строфических изменений в их судьбах не избежать.

Судьба Солнца зависит от того, в каком именно месте в Галактике оно окажется в момент столкнове-

ния. Его обычный путь пролегает в отдалении от центра Млечного пути, в радиусе 26 тысяч световых

лет от галактического ядра. По оценкам Кокса и Лёба, уже в ходе самого первого взаимодействия ( че-

рез 2 млрд лет ) появляется 12%-ый шанс на то, что Солнечная система будет просто выброшена из

диска Млечного пути и окажется в его приливном "хвосте", который протянется из нашей "подбитой"

Галактики, словно струя крови. После второго столкновения этот шанс возрастает до 30%. И есть веро-

ятность (оцениваемая в 2,7% ) на то, что Солнце вообще покинет Млечный путь и свяжет свою даль-

нейшую судьбу с туманностью Андромеды (тогда какое-то время гипотетические обитатели Солнечной

системы смогут видеть в ночном небе Млечный путь целиком ).

В последующие миллиарды лет рассыпавшиеся куски галактик вновь притянутся друг к другу, возвра-

тятся, испытывая новые удары, пока полностью не сольются 7 миллиардов лет спустя. Сверхмассив-

ные черные дыры в их центрах ( в настоящее время относительно тихие и спокойные ) образуют тогда

двойное ядро, которое тоже будет стремиться постепенно слиться в одну черную дыру, резко повысив

при этом свою активность за счет притока нового материала, газа и звезд, которые неудачно попали в

"зону питания" монстров. Столкновения газопылевых облаков будут способствовать заметной активи-

зации звездообразования, появится много новых звезд. По всей вероятности, в конечном счете все эти

взаимодействия приведут к тому, что Солнце окажется во внешнем гало объединенной галактики - по

крайней мере в 100 тысячах световых лет ( свыше 30 килопарсек ) от центра - двойной системы сверх-

массивных черных дыр - и там будет доживать свой век в виде остывающего белого карлика.

grani.ru/Society/Science/p.121928.html

по теме: Ученые определяют траектории галактик - М31 и М33

меню содержание news263 news264 news265

Металлическое ядро Меркурия простирается от центра планеты до большей части ее радиуса.

Радарные исследования показывают, что какая-то часть внешнего ядра расплавлена.

( Изображение: Nicolle Ragger Fuller, NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm )

Меркурий - трудный для наблюдений объект, поскольку на нашем небосводе он удаляется от Солнца

не больше чем на 28° и его можно увидеть только низко над горизонтом, сквозь атмосферную дымку

на фоне утренней зари ( осенью) или по вечерам сразу после заката Солнца ( весной). Поэтому он до

сих пор остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. До того как в 1965 году

с помощью радиолокационных наблюдений на крупнейшем радиотелескопе в Аресибо было установ-

лено, что Меркурий три оборота вокруг своей оси совершает за два своих года, вращаясь примерно в

направлении своего движения по орбите, долгое время считалось, что время оборота Меркурия вокруг

своей оси и вокруг Солнца одно и то же и что к Солнцу он всегда обращен, как и Луна к Земле, одним

полушарием, поверхность которого постоянно раскалена, а на противоположной стороне планеты ца-

рят вечный мрак и холод.

Поскольку один оборот вокруг своей оси Меркурий делает за 58,65 земных суток, а один оборот по ор-

бите вокруг Солнца за 88 земных суток, то в результате сложения этих двух движений продолжитель-

ность суток на Меркурии оказывается равной 176 земным. (Анимацию, показывающую, как проходит

Солнце по меркурианскому небосводу и как при этом меняется температура поверхности планеты,

можно посмотреть здесь.) А тот факт, что время оборота Меркурия вокруг оси соответствует 2/3 време-

ни его обращения вокруг Солнца, теперь расценивается как наличие резонанса между этими двумя

вращениями, который возник из-за гравитационного воздействия Солнца на Меркурий.

Но больше всего сведений о Меркурии принесла нам американская автоматическая станция «Маринер

-10», запущенная в 1973 году и совершившая в 1974-75 годах три подлета к Меркурию. «Маринер-10»

подтвердил данные о продолжительности меркурианских суток и года, сфотографировал 45% поверх-

ности планеты, уточнил состав атмосферы, а также зафиксировал у Меркурия наличие слабого магнит-

ного поля. Это поле на два порядка уступало земному, однако присутствие даже весьма скромной маг-

нитосферы у столь крохотной планеты казалось в тот момент малообъяснимым.

Наличие у Меркурия магнитного поля повергло ученых в глубокие раздумья. Дело в том, что, хотя

Меркурий и имеет очень высокую температуру поверхности (достигающую 400 градусов Цельсия), его

масса очень невелика, и это должно было способствовать быстрому остыванию и отвердеванию мер-

курианских глубин. Поэтому в том, что юркая планета уже в силу своих небольших размеров должна

обладать твердым ядром, до открытий «Маринера-10» мало кто сомневался. Конечно, нашлись специ-

алисты, которые считали обнаруженное поле всего лишь остаточным явлением, некой «заморожен-

ной» намагниченностью горных пород меркурианской коры, однако большинство ученых все-таки

сочло этот вариант маловероятным, и заговорило о возможности наличия у Меркурия хотя бы частич-

но расплавленного ядра ( как и у Земли ).

Металлическое ядро Меркурия простирается от центра планеты до большей части ее радиуса.

Радарные исследования показывают, что какая-то часть внешнего ядра расплавлена.

( Изображение: Nicolle Ragger Fuller, NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm )

Меркурий - трудный для наблюдений объект, поскольку на нашем небосводе он удаляется от Солнца

не больше чем на 28° и его можно увидеть только низко над горизонтом, сквозь атмосферную дымку

на фоне утренней зари ( осенью) или по вечерам сразу после заката Солнца ( весной). Поэтому он до

сих пор остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. До того как в 1965 году

с помощью радиолокационных наблюдений на крупнейшем радиотелескопе в Аресибо было установ-

лено, что Меркурий три оборота вокруг своей оси совершает за два своих года, вращаясь примерно в

направлении своего движения по орбите, долгое время считалось, что время оборота Меркурия вокруг

своей оси и вокруг Солнца одно и то же и что к Солнцу он всегда обращен, как и Луна к Земле, одним

полушарием, поверхность которого постоянно раскалена, а на противоположной стороне планеты ца-

рят вечный мрак и холод.

Поскольку один оборот вокруг своей оси Меркурий делает за 58,65 земных суток, а один оборот по ор-

бите вокруг Солнца за 88 земных суток, то в результате сложения этих двух движений продолжитель-

ность суток на Меркурии оказывается равной 176 земным. (Анимацию, показывающую, как проходит

Солнце по меркурианскому небосводу и как при этом меняется температура поверхности планеты,

можно посмотреть здесь.) А тот факт, что время оборота Меркурия вокруг оси соответствует 2/3 време-

ни его обращения вокруг Солнца, теперь расценивается как наличие резонанса между этими двумя

вращениями, который возник из-за гравитационного воздействия Солнца на Меркурий.

Но больше всего сведений о Меркурии принесла нам американская автоматическая станция «Маринер

-10», запущенная в 1973 году и совершившая в 1974-75 годах три подлета к Меркурию. «Маринер-10»

подтвердил данные о продолжительности меркурианских суток и года, сфотографировал 45% поверх-

ности планеты, уточнил состав атмосферы, а также зафиксировал у Меркурия наличие слабого магнит-

ного поля. Это поле на два порядка уступало земному, однако присутствие даже весьма скромной маг-

нитосферы у столь крохотной планеты казалось в тот момент малообъяснимым.

Наличие у Меркурия магнитного поля повергло ученых в глубокие раздумья. Дело в том, что, хотя

Меркурий и имеет очень высокую температуру поверхности (достигающую 400 градусов Цельсия), его

масса очень невелика, и это должно было способствовать быстрому остыванию и отвердеванию мер-

курианских глубин. Поэтому в том, что юркая планета уже в силу своих небольших размеров должна

обладать твердым ядром, до открытий «Маринера-10» мало кто сомневался. Конечно, нашлись специ-

алисты, которые считали обнаруженное поле всего лишь остаточным явлением, некой «заморожен-

ной» намагниченностью горных пород меркурианской коры, однако большинство ученых все-таки

сочло этот вариант маловероятным, и заговорило о возможности наличия у Меркурия хотя бы частич-

но расплавленного ядра ( как и у Земли ).

Из планет земной группы ( слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс ) кроме Меркурия

собственной магнитосферой обладает только геологически активная Земля (изображение

с сайта physicsweb.org )

И вот теперь группа Жана-Люка Марго (Jean-Luc Margot), объединившая астрономов из Корнеллского

университета (Cornell University, Итака, штат Нью-Йорк, США) и других учреждений США и России, с

помощью двух новых методик (включающих спекл-интерферометрию) постаралась поставить точку в

давнем споре. Пятилетние радарные исследования Меркурия, проводимые посредством наземных ра-

диотелескопов, показали, что вариации, связанные с вращением этой планеты, действительно харак-

терны для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Результаты этих измерений опублико-

ваны в последнем номере журнала Science. Новая работа добавила также веса теории, согласно кото-

рой Меркурий, как и Земля, генерирует собственное магнитное поле посредством механизма гидро-

магнитного динамо - то есть за счет конвекции жидкого электропроводящего металлического ядра.

Из планет земной группы ( слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс ) кроме Меркурия

собственной магнитосферой обладает только геологически активная Земля (изображение

с сайта physicsweb.org )

И вот теперь группа Жана-Люка Марго (Jean-Luc Margot), объединившая астрономов из Корнеллского

университета (Cornell University, Итака, штат Нью-Йорк, США) и других учреждений США и России, с

помощью двух новых методик (включающих спекл-интерферометрию) постаралась поставить точку в

давнем споре. Пятилетние радарные исследования Меркурия, проводимые посредством наземных ра-

диотелескопов, показали, что вариации, связанные с вращением этой планеты, действительно харак-

терны для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Результаты этих измерений опублико-

ваны в последнем номере журнала Science. Новая работа добавила также веса теории, согласно кото-

рой Меркурий, как и Земля, генерирует собственное магнитное поле посредством механизма гидро-

магнитного динамо - то есть за счет конвекции жидкого электропроводящего металлического ядра.

Сигнал радара ( помечен желтым цветом ) отправлен из Калифорнии с радара «Голдстоун».

Эхо от этого сигнала (красный цвет) получено как радаром в Калифорнии, так и радиотелес-

копом имени Роберта Бёрда в Западной Вирджинии.

Изображение: Bill Saxton, NRAO/ AUI/ NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm

Во-первых, были произведены измерения небольших смещений при вращении Меркурия вокруг своей

оси. Во-вторых, были изучены характерные пятнистые спекл-структуры ( speckle pattern), то есть арте-

факты, появляющиеся за счет интерференции лучей, рассеиваемых отдельными шероховатостями объ-

екта. «Паразитные» флуктуации в интенсивности свечения таких структур могут, оказывается, сослу-

жить добрую службу: они несут информацию о качаниях-либрациях ( появляющихся за счет перемен-

ного крутящего момента при немного асимметричной форме планеты ) и о деформации изучаемого

объекта.

Сигнал радара ( помечен желтым цветом ) отправлен из Калифорнии с радара «Голдстоун».

Эхо от этого сигнала (красный цвет) получено как радаром в Калифорнии, так и радиотелес-

копом имени Роберта Бёрда в Западной Вирджинии.

Изображение: Bill Saxton, NRAO/ AUI/ NSF с сайта astrosun2.astro.cornell.edu/~jlm

Во-первых, были произведены измерения небольших смещений при вращении Меркурия вокруг своей

оси. Во-вторых, были изучены характерные пятнистые спекл-структуры ( speckle pattern), то есть арте-

факты, появляющиеся за счет интерференции лучей, рассеиваемых отдельными шероховатостями объ-

екта. «Паразитные» флуктуации в интенсивности свечения таких структур могут, оказывается, сослу-

жить добрую службу: они несут информацию о качаниях-либрациях ( появляющихся за счет перемен-

ного крутящего момента при немного асимметричной форме планеты ) и о деформации изучаемого

объекта.

Жан-Люк Марго демонстрирует фокус с яйцами.

Фото: Lindsay France/ University Photography с сайта news.cornell.edu

Объединив все эти данные, физики смогли обнаружить периодические сбои во вращении Меркурия,

вызванные приливно-отливными взаимодействиями с Солнцем. Интересно, что гравитационное по-

ле Солнца по-разному воздействует на вращающиеся планеты в зависимости от того, каков их состав

(твердый или жидкий ). Это можно сравнить с общеизвестным методом выявления сваренных вкру-

тую яиц: полностью отвердевшее яйцо вращается быстро и долго, ну а яйцо, сваренное всмятку, кру-

тится «нехотя» и с колебаниями.

В ходе своих вычислений группа Марго пользовалась результатами измерений, проводимых свыше

пяти лет на трех телескопах - крупнейшем в мире полноповоротном радиотелескопе имени Роберта

Бёрда ( Robert C. Byrd Green Bank Telescope, GBT, Грин-Бэнк, Западная Вирджиния, диаметр 100 мет-

ров), радиотелескопе в Аресибо ( Arecibo Observatory, Пуэрто-Рико, 305-метровая «кювета» ) и 70-мет-

ровом радаре «Голдстоун» (Goldstone Observatory) в Калифорнии, входящем в состав сети дальней кос-

мической связи. В совокупности с предыдущими оценками наклона оси вращения и параметрами гра-

витационного поля, полученными «Маринером-10», удалось выявить периодические вариации враще-

ния Меркурия с точностью до одной стотысячной.

Выяснилось, что эта самая «болтанка» слишком велика, если исходить из модели полностью отвердев-

шей планеты ( полученные результаты вдвое превышали результаты расчетов для твердого Меркурия )

- скорее, она характерна для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Конечно, само по

себе это не объясняет, каким именно образом Меркурий смог сохранить жидкое ядро. У Марго на этот

счет есть свое предположение: возможно, температура плавления могла понизиться благодаря приме-

си легких элементов, вроде серы, попавшей когда-то в железное ядро. Этот «союз» с серой мог бы

воспрепятствовать раннему (миллиарды лет назад) отвердеванию сердцевины.

Подобная гипотеза сталкивается с известными сложностями: на том расстоянии от Солнца, на кото-

ром формировался Меркурий, жар от солнечных лучей столь велик, что сера может существовать лишь

в газообразном виде, и это становится препятствием для включения ее в состав планеты. В качестве

возможного объяснения возникает вариант более поздних столкновений прото-Меркурия с протопла-

нетами-планетезималями, сформировавшимися на достаточном удалении от Солнца и содержащими

серу.

Теперь вслед за Меркурием планируется изучить «сбои» и вариации во вращении Венеры - если их во-

обще удастся выявить. Возможность подобных исследований с помощью наземных средств открывает-

ся после доработки необычных радарных методик, предложенных российским соавтором статьи в

Science Игорем Холиным из московского Института космических исследований ( ИКИ РАН ).

Конечно, на сегодняшний день разгаданы далеко не все тайны, связанные с магнитосферой Меркурия.

Так, слишком малая напряженность магнитного поля Меркурия, составляющая лишь 1% от земного,

говорит о том, что его ядро не расплавлено полностью ( расплавлена видимо лишь часть внешнего

ядра, скрывающегося под силикатной мантией, ну а самая сердцевина, как и у Земли, снова твердая ).

Вопрос о степени ( глубине) расплавленности ядра все еще остается открытым. Будем надеяться, что

ситуация прояснится с прибытием в район Меркурия космического корабля НАСА Messenger ( это

должно произойти в январе следующего года; на первое время намечено три сближения с этой плане-

той, а в 2011 году аппарат выйдет на вытянутую орбиту вокруг Меркурия). «Мессенджер» несет с со-

бой очень хороший магнитометр и множество других приборов. В частности, он сможет изучить гео-

метрию магнитного поля Меркурия, что позволит сделать кое-какие выводы о его источниках.

Помимо посланца-«Мессенджера» к Меркурию с Байконура в 2013 году отправится также и японско-

-европейская экспедиция BepiColombo, которая должна достичь планеты в 2019 году.

elementy.ru/news/430509 ( источники см. по ссылке )

Жан-Люк Марго демонстрирует фокус с яйцами.

Фото: Lindsay France/ University Photography с сайта news.cornell.edu

Объединив все эти данные, физики смогли обнаружить периодические сбои во вращении Меркурия,

вызванные приливно-отливными взаимодействиями с Солнцем. Интересно, что гравитационное по-

ле Солнца по-разному воздействует на вращающиеся планеты в зависимости от того, каков их состав

(твердый или жидкий ). Это можно сравнить с общеизвестным методом выявления сваренных вкру-

тую яиц: полностью отвердевшее яйцо вращается быстро и долго, ну а яйцо, сваренное всмятку, кру-

тится «нехотя» и с колебаниями.

В ходе своих вычислений группа Марго пользовалась результатами измерений, проводимых свыше

пяти лет на трех телескопах - крупнейшем в мире полноповоротном радиотелескопе имени Роберта

Бёрда ( Robert C. Byrd Green Bank Telescope, GBT, Грин-Бэнк, Западная Вирджиния, диаметр 100 мет-

ров), радиотелескопе в Аресибо ( Arecibo Observatory, Пуэрто-Рико, 305-метровая «кювета» ) и 70-мет-

ровом радаре «Голдстоун» (Goldstone Observatory) в Калифорнии, входящем в состав сети дальней кос-

мической связи. В совокупности с предыдущими оценками наклона оси вращения и параметрами гра-

витационного поля, полученными «Маринером-10», удалось выявить периодические вариации враще-

ния Меркурия с точностью до одной стотысячной.

Выяснилось, что эта самая «болтанка» слишком велика, если исходить из модели полностью отвердев-

шей планеты ( полученные результаты вдвое превышали результаты расчетов для твердого Меркурия )

- скорее, она характерна для небесного тела, обладающего расплавленным ядром. Конечно, само по

себе это не объясняет, каким именно образом Меркурий смог сохранить жидкое ядро. У Марго на этот

счет есть свое предположение: возможно, температура плавления могла понизиться благодаря приме-

си легких элементов, вроде серы, попавшей когда-то в железное ядро. Этот «союз» с серой мог бы

воспрепятствовать раннему (миллиарды лет назад) отвердеванию сердцевины.

Подобная гипотеза сталкивается с известными сложностями: на том расстоянии от Солнца, на кото-

ром формировался Меркурий, жар от солнечных лучей столь велик, что сера может существовать лишь

в газообразном виде, и это становится препятствием для включения ее в состав планеты. В качестве

возможного объяснения возникает вариант более поздних столкновений прото-Меркурия с протопла-

нетами-планетезималями, сформировавшимися на достаточном удалении от Солнца и содержащими

серу.

Теперь вслед за Меркурием планируется изучить «сбои» и вариации во вращении Венеры - если их во-

обще удастся выявить. Возможность подобных исследований с помощью наземных средств открывает-

ся после доработки необычных радарных методик, предложенных российским соавтором статьи в

Science Игорем Холиным из московского Института космических исследований ( ИКИ РАН ).

Конечно, на сегодняшний день разгаданы далеко не все тайны, связанные с магнитосферой Меркурия.

Так, слишком малая напряженность магнитного поля Меркурия, составляющая лишь 1% от земного,

говорит о том, что его ядро не расплавлено полностью ( расплавлена видимо лишь часть внешнего

ядра, скрывающегося под силикатной мантией, ну а самая сердцевина, как и у Земли, снова твердая ).

Вопрос о степени ( глубине) расплавленности ядра все еще остается открытым. Будем надеяться, что

ситуация прояснится с прибытием в район Меркурия космического корабля НАСА Messenger ( это

должно произойти в январе следующего года; на первое время намечено три сближения с этой плане-

той, а в 2011 году аппарат выйдет на вытянутую орбиту вокруг Меркурия). «Мессенджер» несет с со-

бой очень хороший магнитометр и множество других приборов. В частности, он сможет изучить гео-

метрию магнитного поля Меркурия, что позволит сделать кое-какие выводы о его источниках.

Помимо посланца-«Мессенджера» к Меркурию с Байконура в 2013 году отправится также и японско-

-европейская экспедиция BepiColombo, которая должна достичь планеты в 2019 году.

elementy.ru/news/430509 ( источники см. по ссылке )

Компьютерная симуляция столкновения Млечного пути и туманности Андромеды.

С сайта www.cfa.harvard.edu/~tcox/localgroup/

Томас Кокс (Thomas Cox) и Абрахам Лёб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсонианского астрофизическо-

го центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (США, штат Массачусетс) про-

вели необходимые вычисления и компьютерное моделирование ( с помощью 2,6 миллиона виртуаль-

ных частиц ) и опубликовали результаты в статье, размещенной на сайте электронных препринтов -

arXiv.org. Соответствующая публикация также ожидается в "Ежемесячных сообщениях Королевского

астрономического общества" ( Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - MNRAS ).

"Я думаю, что наши галактики в конце концов объединятся. Неясно только, когда именно это произой-

дет - через три миллиарда, пять миллиардов или десять миллиардов лет," - говорит Абрахам Лёб.

Конечно, моделирование взаимодействий между членами нашей Местной группы галактик (куда поми-

мо двух "тяжеловесов" - Млечного пути и туманности Андромеды - входят еще свыше 40 более мелких

галактик, включая Треугольник и т.д.) проводилось и ранее. Лёб и Кокс, в частности, ссылаются на ра-

боты Джона Дубински (John Dubinski) из канадского Университета Торонто ( University Toronto). Однако

до сих пор под вопросом остается достаточно важный параметр - поперечная скорость Андромеды. А

от нее зависит, столкнутся ли наши галактики уже при первом сближении или же они сначала "разой-

дутся миром" и отложат процесс слияния до следующей встречи. Лёб и Кокс предположили, что попе-

речная скорость достаточно мала (менее 100-200 км/с) и столкновение произойдет при первом сближе-

нии. Если вид Homo sapiens через 2 миллиарда лет еще не исчезнет с лица земли, то наши потомки тог-

да смогут наблюдать в ночном небе поистине феерическое зрелище. В принципе, Солнце и Земля дол-

жны дожить до этого времени, ведь процесс превращения Солнца в красного гиганта с последующим

его коллапсом и стадией белого карлика наступит гораздо позже - еще через 2-3 миллиарда лет ( этот

последний этап Земля, скорее всего, уже не переживет). Нужно отметить, что когда наше Солнце еще

только рождалось (это происходило 4,7 миллиарда лет назад), Андромеда и Млечный путь были разде-

лены 4,2 млн световых лет.

После первого контакта двух спиральных галактик начнется процесс их медленного объединения в об-

щую эллиптическую сверхгалактику. Это будет гигантский довольно беспорядочный рой звезд, обраща-

ющихся вокруг нового общего гравитационного центра, начисто лишенный какого-либо подобия изящ-

ных спиральных рукавов. Лёб и Кокс называют получившееся образование "Милкомедой" ("Milkomeda",

по-русски, наверно, лучше было бы именовать "Млечномедой") или же "Андромедовым путем" (Andro-

medy Way). Несмотря на то, что при столкновении галактик отдельные звезды между собой не сталкива-

ются (расстояния между ними слишком велики, и вероятность таких столкновений мала), все-таки ката-

строфических изменений в их судьбах не избежать.

Судьба Солнца зависит от того, в каком именно месте в Галактике оно окажется в момент столкнове-

ния. Его обычный путь пролегает в отдалении от центра Млечного пути, в радиусе 26 тысяч световых

лет от галактического ядра. По оценкам Кокса и Лёба, уже в ходе самого первого взаимодействия ( че-

рез 2 млрд лет ) появляется 12%-ый шанс на то, что Солнечная система будет просто выброшена из

диска Млечного пути и окажется в его приливном "хвосте", который протянется из нашей "подбитой"

Галактики, словно струя крови. После второго столкновения этот шанс возрастает до 30%. И есть веро-

ятность (оцениваемая в 2,7% ) на то, что Солнце вообще покинет Млечный путь и свяжет свою даль-

нейшую судьбу с туманностью Андромеды (тогда какое-то время гипотетические обитатели Солнечной

системы смогут видеть в ночном небе Млечный путь целиком ).

В последующие миллиарды лет рассыпавшиеся куски галактик вновь притянутся друг к другу, возвра-

тятся, испытывая новые удары, пока полностью не сольются 7 миллиардов лет спустя. Сверхмассив-

ные черные дыры в их центрах ( в настоящее время относительно тихие и спокойные ) образуют тогда

двойное ядро, которое тоже будет стремиться постепенно слиться в одну черную дыру, резко повысив

при этом свою активность за счет притока нового материала, газа и звезд, которые неудачно попали в

"зону питания" монстров. Столкновения газопылевых облаков будут способствовать заметной активи-

зации звездообразования, появится много новых звезд. По всей вероятности, в конечном счете все эти

взаимодействия приведут к тому, что Солнце окажется во внешнем гало объединенной галактики - по

крайней мере в 100 тысячах световых лет ( свыше 30 килопарсек ) от центра - двойной системы сверх-

массивных черных дыр - и там будет доживать свой век в виде остывающего белого карлика.

grani.ru/Society/Science/p.121928.html

по теме: Ученые определяют траектории галактик - М31 и М33

Компьютерная симуляция столкновения Млечного пути и туманности Андромеды.

С сайта www.cfa.harvard.edu/~tcox/localgroup/

Томас Кокс (Thomas Cox) и Абрахам Лёб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсонианского астрофизическо-

го центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics - CfA) в Кембридже (США, штат Массачусетс) про-

вели необходимые вычисления и компьютерное моделирование ( с помощью 2,6 миллиона виртуаль-

ных частиц ) и опубликовали результаты в статье, размещенной на сайте электронных препринтов -

arXiv.org. Соответствующая публикация также ожидается в "Ежемесячных сообщениях Королевского

астрономического общества" ( Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - MNRAS ).

"Я думаю, что наши галактики в конце концов объединятся. Неясно только, когда именно это произой-

дет - через три миллиарда, пять миллиардов или десять миллиардов лет," - говорит Абрахам Лёб.

Конечно, моделирование взаимодействий между членами нашей Местной группы галактик (куда поми-

мо двух "тяжеловесов" - Млечного пути и туманности Андромеды - входят еще свыше 40 более мелких

галактик, включая Треугольник и т.д.) проводилось и ранее. Лёб и Кокс, в частности, ссылаются на ра-

боты Джона Дубински (John Dubinski) из канадского Университета Торонто ( University Toronto). Однако

до сих пор под вопросом остается достаточно важный параметр - поперечная скорость Андромеды. А

от нее зависит, столкнутся ли наши галактики уже при первом сближении или же они сначала "разой-

дутся миром" и отложат процесс слияния до следующей встречи. Лёб и Кокс предположили, что попе-

речная скорость достаточно мала (менее 100-200 км/с) и столкновение произойдет при первом сближе-

нии. Если вид Homo sapiens через 2 миллиарда лет еще не исчезнет с лица земли, то наши потомки тог-

да смогут наблюдать в ночном небе поистине феерическое зрелище. В принципе, Солнце и Земля дол-

жны дожить до этого времени, ведь процесс превращения Солнца в красного гиганта с последующим

его коллапсом и стадией белого карлика наступит гораздо позже - еще через 2-3 миллиарда лет ( этот

последний этап Земля, скорее всего, уже не переживет). Нужно отметить, что когда наше Солнце еще

только рождалось (это происходило 4,7 миллиарда лет назад), Андромеда и Млечный путь были разде-

лены 4,2 млн световых лет.

После первого контакта двух спиральных галактик начнется процесс их медленного объединения в об-

щую эллиптическую сверхгалактику. Это будет гигантский довольно беспорядочный рой звезд, обраща-

ющихся вокруг нового общего гравитационного центра, начисто лишенный какого-либо подобия изящ-

ных спиральных рукавов. Лёб и Кокс называют получившееся образование "Милкомедой" ("Milkomeda",

по-русски, наверно, лучше было бы именовать "Млечномедой") или же "Андромедовым путем" (Andro-

medy Way). Несмотря на то, что при столкновении галактик отдельные звезды между собой не сталкива-

ются (расстояния между ними слишком велики, и вероятность таких столкновений мала), все-таки ката-

строфических изменений в их судьбах не избежать.

Судьба Солнца зависит от того, в каком именно месте в Галактике оно окажется в момент столкнове-

ния. Его обычный путь пролегает в отдалении от центра Млечного пути, в радиусе 26 тысяч световых

лет от галактического ядра. По оценкам Кокса и Лёба, уже в ходе самого первого взаимодействия ( че-

рез 2 млрд лет ) появляется 12%-ый шанс на то, что Солнечная система будет просто выброшена из

диска Млечного пути и окажется в его приливном "хвосте", который протянется из нашей "подбитой"

Галактики, словно струя крови. После второго столкновения этот шанс возрастает до 30%. И есть веро-

ятность (оцениваемая в 2,7% ) на то, что Солнце вообще покинет Млечный путь и свяжет свою даль-

нейшую судьбу с туманностью Андромеды (тогда какое-то время гипотетические обитатели Солнечной

системы смогут видеть в ночном небе Млечный путь целиком ).

В последующие миллиарды лет рассыпавшиеся куски галактик вновь притянутся друг к другу, возвра-

тятся, испытывая новые удары, пока полностью не сольются 7 миллиардов лет спустя. Сверхмассив-

ные черные дыры в их центрах ( в настоящее время относительно тихие и спокойные ) образуют тогда

двойное ядро, которое тоже будет стремиться постепенно слиться в одну черную дыру, резко повысив

при этом свою активность за счет притока нового материала, газа и звезд, которые неудачно попали в

"зону питания" монстров. Столкновения газопылевых облаков будут способствовать заметной активи-

зации звездообразования, появится много новых звезд. По всей вероятности, в конечном счете все эти

взаимодействия приведут к тому, что Солнце окажется во внешнем гало объединенной галактики - по

крайней мере в 100 тысячах световых лет ( свыше 30 килопарсек ) от центра - двойной системы сверх-

массивных черных дыр - и там будет доживать свой век в виде остывающего белого карлика.

grani.ru/Society/Science/p.121928.html

по теме: Ученые определяют траектории галактик - М31 и М33