меню содержание news347 news348 news349

меню содержание news347 news348 news349

Ученые обнаружили на Марсе снегопад, карбонаты и хлорид натрия

|

Данные, полученные автоматическим зондом Phoenix на Марсе, позволили учеными обнаружить, что

каждую ночь на поверхности планеты оседают кристаллики льда, а затем испаряются утром, говорится

в статье, опубликованной в журнале Science.

Публикация, ведущего автора Джеймса Уитуэй из Университета города Йорк в Канаде, посвящена ис-

следованию осадков на Марсе. Ученым благодаря зонду удалось впервые обнаружить достаточно ин-

тенсивный водообмен между грунтом и атмосферой. Благодаря устройству LIDAR, испускающему ла-

зерные импульсы в атмосферу и детектирующему отраженный свет, ученые смогли обнаружить фор-

мирование кристалликов льда в высоких слоях атмосферы, которые оседают на поверхность грунта в

течение ночи, а затем, не переходя в жидкое состояние, в течение дня снова превращаются в пары во-

ды. Эти пары воды поднимаются на высоту около четырех километров, где цикл формирования марси-

анских облаков и выпадения осадков повторяется вновь.

Данные, полученные автоматическим зондом Phoenix на Марсе, позволили учеными обнаружить, что

каждую ночь на поверхности планеты оседают кристаллики льда, а затем испаряются утром, говорится

в статье, опубликованной в журнале Science.

Публикация, ведущего автора Джеймса Уитуэй из Университета города Йорк в Канаде, посвящена ис-

следованию осадков на Марсе. Ученым благодаря зонду удалось впервые обнаружить достаточно ин-

тенсивный водообмен между грунтом и атмосферой. Благодаря устройству LIDAR, испускающему ла-

зерные импульсы в атмосферу и детектирующему отраженный свет, ученые смогли обнаружить фор-

мирование кристалликов льда в высоких слоях атмосферы, которые оседают на поверхность грунта в

течение ночи, а затем, не переходя в жидкое состояние, в течение дня снова превращаются в пары во-

ды. Эти пары воды поднимаются на высоту около четырех километров, где цикл формирования марси-

анских облаков и выпадения осадков повторяется вновь.

фото: Science / AAAS

фото: Science / AAAS

Так же в этом номере журнала Science опубликовано еще три статьи, описывающие научные данные,

полученные во время миссии Phoenix. Аппарат, стартовавший с Земли 4 августа 2007 года, был пред-

назначен для поисков воды на Марсе, поэтому зонд был направлен в приполярный регион, где орби-

тальный аппарат Mars Odyssey нашел подземные залежи льда. Посадка аппарата на поверхность прои-

зошла 25 мая 2008 года. В ходе своей миссии аппарат выполнил все возложенные на него задачи и

смог проработать почти на два месяца дольше, чем было запланировано изначально. Последние сеанс

связи с аппаратом прошёл 2 ноября 2008 года, и 10 ноября этого же года было объявлено об окончании

миссии.

Коллектив ученых под руководством Питера Смита из Аризонского университета, ведущего исследова-

теля всей научной программы миссии, описал результаты поисков воды. Оказалось, что водяной лед в

этом районе залегает всего в 5-18 сантиметрах от поверхности, причем таяние его в прошлом оказывало

влияние на рельеф поверхности. В ходе анализа грунта с помощью двухметрового манипулятора, обору-

дованного специализированным прибором для отбора мерзлой почвы, ученые установили, что поляр-

ный марсианский грунт имеет щелочную среду, благодаря чему в значительной степени адсорбирует

пары воды в темное время марсианских суток.

Сам грунт состоит главным образом из солей и минералов, содержащих молекулы воды в структуре,

потому их формирование в прошлом практически наверняка происходило под воздействием жидкой

воды, необходимой для формирования живых систем, похожих на те, что существуют на Земле.

Ученые во главе с Уильямом Бойнтоном из Аризонского университета, ставшие авторами третьей пуб-

ликации, нашли карбонатные минералы в грунте Марса. На Земле эти минералы формируются в ходе

процессов выветривания почвы с участием воды и атмосферного углекислого газа. По мнению авторов

статьи, аналогичные процессы могли протекать и на Марсе.

Коллектив ученых под руководством Питера Смита из Аризонского университета, ведущего исследова-

теля всей научной программы миссии, описал результаты поисков воды. Оказалось, что водяной лед в

этом районе залегает всего в 5-18 сантиметрах от поверхности, причем таяние его в прошлом оказывало

влияние на рельеф поверхности. В ходе анализа грунта с помощью двухметрового манипулятора, обору-

дованного специализированным прибором для отбора мерзлой почвы, ученые установили, что поляр-

ный марсианский грунт имеет щелочную среду, благодаря чему в значительной степени адсорбирует

пары воды в темное время марсианских суток.

Сам грунт состоит главным образом из солей и минералов, содержащих молекулы воды в структуре,

потому их формирование в прошлом практически наверняка происходило под воздействием жидкой

воды, необходимой для формирования живых систем, похожих на те, что существуют на Земле.

Ученые во главе с Уильямом Бойнтоном из Аризонского университета, ставшие авторами третьей пуб-

ликации, нашли карбонатные минералы в грунте Марса. На Земле эти минералы формируются в ходе

процессов выветривания почвы с участием воды и атмосферного углекислого газа. По мнению авторов

статьи, аналогичные процессы могли протекать и на Марсе.

Кроме того, исследователям под руководством Майкла Хечта (Michael Hecht) удалось идентифицировать

типы солей, формирующих грунт полярной области, которую исследовал Phoenix. Ученые обнаружили

хлор как в форме хлорида натрия – знакомой всем поваренной соли, – так и в форме перхлоратов –

высокорастворимых в воде солей, которые некоторые организмы экстремофилы на Земле используют

в качестве основного источника энергии для существования.

Ученые полагают, что обнаруженные ими климатические закономерности современного Марса, а так

же свидетельства, говорящие о теплом и влажном прошлом планеты, существенно сближают его с

Землей. Авторы статей полагают, что в те времена, когда Марс был существенно более влажной плане-

той, на нем могла зародиться жизнь, которая в виде микроорганизмов может существовать до сих пор.

"Эволюция – это очень мощная движущая сила природы. Если жизнь когда-то на Марсе и зародилась,

она до сих пор может существовать в некоторых экологических нишах", - сказал Смит, слова которого

приводит пресс-служба Аризонского университета.

gazeta.ru/news/science/2009/07/04/n_1378977.html

Кроме того, исследователям под руководством Майкла Хечта (Michael Hecht) удалось идентифицировать

типы солей, формирующих грунт полярной области, которую исследовал Phoenix. Ученые обнаружили

хлор как в форме хлорида натрия – знакомой всем поваренной соли, – так и в форме перхлоратов –

высокорастворимых в воде солей, которые некоторые организмы экстремофилы на Земле используют

в качестве основного источника энергии для существования.

Ученые полагают, что обнаруженные ими климатические закономерности современного Марса, а так

же свидетельства, говорящие о теплом и влажном прошлом планеты, существенно сближают его с

Землей. Авторы статей полагают, что в те времена, когда Марс был существенно более влажной плане-

той, на нем могла зародиться жизнь, которая в виде микроорганизмов может существовать до сих пор.

"Эволюция – это очень мощная движущая сила природы. Если жизнь когда-то на Марсе и зародилась,

она до сих пор может существовать в некоторых экологических нишах", - сказал Смит, слова которого

приводит пресс-служба Аризонского университета.

gazeta.ru/news/science/2009/07/04/n_1378977.html

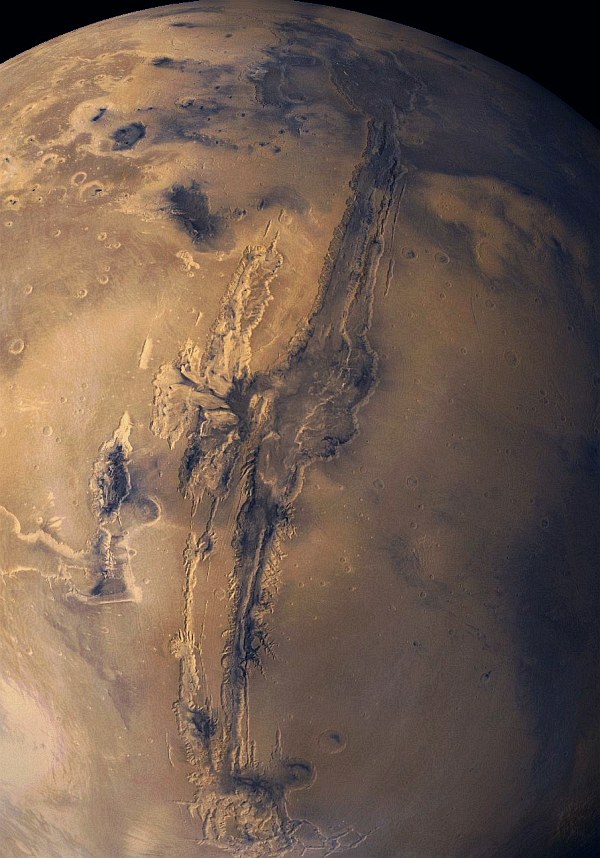

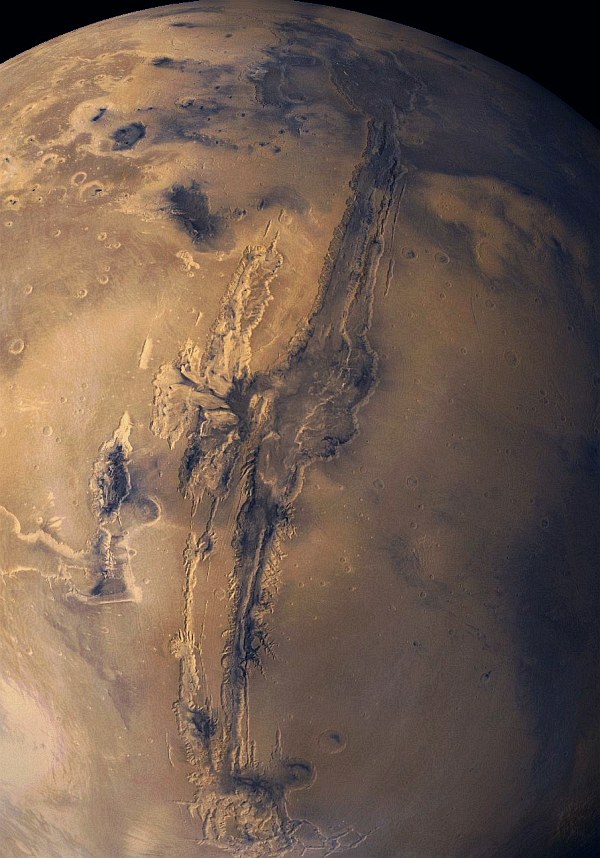

Фото, на котором видны следы таяния вечной мерзлоты.

Иллюстрация NASA

Астрономы нашли очередное подтверждение того, что в недавнем (по геологическим меркам) прошлом

на поверхности Красной планеты существовала жидкая вода. Об этом сообщает Space.com, а статья уче-

ных появилась в журнале Earth and Planetary Science Letters.

В рамках исследования специалисты изучили данные, собранные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO), в частности, его камерой высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

На снимках, сделанных этой камерой, геологам удалось обнаружить следы таяния вечной мерзлоты в

долинах Атабаска на Марсе.

Следы представляют собой прямоугольные области, которые покрывают поверхность планеты в этом

районе. Они появились в результате многочисленных циклов замораживания и оттаивания вечной

мерзлоты, которые продолжались до недавнего времени. Ранее исследователи предполагали, что дан-

ные следы являются следствием вулканической активности. Ученые считают, что мерзлота таяла на

Красной планете еще примерно 2-8 миллионов лет назад.

Фото, на котором видны следы таяния вечной мерзлоты.

Иллюстрация NASA

Астрономы нашли очередное подтверждение того, что в недавнем (по геологическим меркам) прошлом

на поверхности Красной планеты существовала жидкая вода. Об этом сообщает Space.com, а статья уче-

ных появилась в журнале Earth and Planetary Science Letters.

В рамках исследования специалисты изучили данные, собранные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO), в частности, его камерой высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

На снимках, сделанных этой камерой, геологам удалось обнаружить следы таяния вечной мерзлоты в

долинах Атабаска на Марсе.

Следы представляют собой прямоугольные области, которые покрывают поверхность планеты в этом

районе. Они появились в результате многочисленных циклов замораживания и оттаивания вечной

мерзлоты, которые продолжались до недавнего времени. Ранее исследователи предполагали, что дан-

ные следы являются следствием вулканической активности. Ученые считают, что мерзлота таяла на

Красной планете еще примерно 2-8 миллионов лет назад.

Это исследование хорошо согласуется с недавним анализом марсианских оврагов, проведенным по

фотографиям, также полученным камерой HiRISE. Тогда исследователи установили, что овраги явля-

ются результатом течения по поверхности Марса жидкой воды. Анализ снимков позволил установить,

что возраст некоторых каналов не превосходит 1,25 миллиона лет.

Зонд MRO был запущен с мыса Канаверал в 2005 году. В 2008 году NASA объявило о завершении ос-

новной миссии зонда и продлении его работы. Камера HiRISE на борту аппарата представляет собой

электронную фотокамеру, снабженную полуметровым телескопом. Оптика этого устройства позволяет

с высоты более 300 километров рассмотреть на поверхности Марса объекты размером 30 сантиметров.

lenta.ru/news/2009/06/30/mars

по теме:

Открыта жидкая вода на современном Марсе

Это исследование хорошо согласуется с недавним анализом марсианских оврагов, проведенным по

фотографиям, также полученным камерой HiRISE. Тогда исследователи установили, что овраги явля-

ются результатом течения по поверхности Марса жидкой воды. Анализ снимков позволил установить,

что возраст некоторых каналов не превосходит 1,25 миллиона лет.

Зонд MRO был запущен с мыса Канаверал в 2005 году. В 2008 году NASA объявило о завершении ос-

новной миссии зонда и продлении его работы. Камера HiRISE на борту аппарата представляет собой

электронную фотокамеру, снабженную полуметровым телескопом. Оптика этого устройства позволяет

с высоты более 300 километров рассмотреть на поверхности Марса объекты размером 30 сантиметров.

lenta.ru/news/2009/06/30/mars

по теме:

Открыта жидкая вода на современном Марсе

Марсианская вода оказалась чистой

Запасы воды на Марсе огромны

"Феникс" сумел получить воду из марсианского грунта

Жизнь на Марсе предложили искать внутри вулканов

Потоки воды на Марсе существовали всего миллион лет назад

На Марсе нашли следы древнего озера

Атмосфера Земли могла возникнуть благодаря кометам

|

Комета Хейла-Боппа над Индейской пещерой

Соотношение изотопов азота в составе комет почти с абсолютной точностью соответствуют их соотно-

шению в атмосфере Земли, что свидетельствует о том, что одним из источников ранней земной атмо-

сферы была кометная бомбардировка. Об этом говорится в статье группы бельгийских ученых, приня-

той к публикации в журнале Icarus.

«Значительная часть земной атмосферы может иметь кометное происхождение», – цитирует РИА "Но-

вости" статью Дэмьена Хатсмекерса и его коллег из университета Льежа, размещенную в электронной

библиотеке Корнеллского университета.

Вопрос происхождения земных океанов и атмосферы остается открытым для ученых до сих пор. Сог-

ласно теории возникновения планеты, на конечных стадиях формирования Земли из газопылевого

диска ее температура была слишком высока, чтобы в ней могла остаться вода. Поэтому были необходи-

мы внешние источники, напоминают авторы исследования. Одной из привлекательных теорий проис-

хождения океанов является кометная: многочисленные ледяные ядра падающих на Землю комет могли

быть источником воды на планете. Однако изотопный состав земной воды не соответствует составу

кометного льда: доля тяжелой разновидности водорода – дейтерия – в земной воде в два раза ниже,

чем в ядрах тех немногих комет, на которых это можно измерить (таких, как кометы Галлея, Хиякитаки,

Хэйла-Боппа). Отсюда следует, что кометная вода, если она была, должна была смешаться, по меньшей

мере, с равным количеством древней земной воды, отличающейся низким содержанием дейтерия.

Комета Хейла-Боппа над Индейской пещерой

Соотношение изотопов азота в составе комет почти с абсолютной точностью соответствуют их соотно-

шению в атмосфере Земли, что свидетельствует о том, что одним из источников ранней земной атмо-

сферы была кометная бомбардировка. Об этом говорится в статье группы бельгийских ученых, приня-

той к публикации в журнале Icarus.

«Значительная часть земной атмосферы может иметь кометное происхождение», – цитирует РИА "Но-

вости" статью Дэмьена Хатсмекерса и его коллег из университета Льежа, размещенную в электронной

библиотеке Корнеллского университета.

Вопрос происхождения земных океанов и атмосферы остается открытым для ученых до сих пор. Сог-

ласно теории возникновения планеты, на конечных стадиях формирования Земли из газопылевого

диска ее температура была слишком высока, чтобы в ней могла остаться вода. Поэтому были необходи-

мы внешние источники, напоминают авторы исследования. Одной из привлекательных теорий проис-

хождения океанов является кометная: многочисленные ледяные ядра падающих на Землю комет могли

быть источником воды на планете. Однако изотопный состав земной воды не соответствует составу

кометного льда: доля тяжелой разновидности водорода – дейтерия – в земной воде в два раза ниже,

чем в ядрах тех немногих комет, на которых это можно измерить (таких, как кометы Галлея, Хиякитаки,

Хэйла-Боппа). Отсюда следует, что кометная вода, если она была, должна была смешаться, по меньшей

мере, с равным количеством древней земной воды, отличающейся низким содержанием дейтерия.

изображение: gandex.ru/oboishow/4103/9/

Ученые заключили, что «не больше нескольких процентов воды на Земле имеет кометное происхожде-

ние». Впрочем, отмечают авторы, этот вывод верен только в том случае, если эти данные верны для

всех комет – не исключено, что существуют классы комет с другим содержанием дейтерия.

Однако другой вывод они делают, говоря о кометах, как одном из возможных источников атмосферы.

Ученые исследовали соотношение изотопов – азота-14 и азота-15 в цианиде и цианиде водорода ( си-

нильной кислоте ) в кометах. Они установили, что это соотношение точно соответствует изотопному

составу азота в атмосфере земли. «Значительная часть земного атмосферного азота может иметь комет-

ное происхождение», – делают вывод ученые.

По их мнению, полученный ими результат подтверждает гипотезу двойного происхождения земных

океанов и атмосферы.

ссылки:

gazeta.ru/news/science/2009/07/06/ n1379379.shtml

images.google.ru/images?hl=ru&q=%D0%..&gbv=2&aq=f&oq=

по теме:

Лунный зонд LCROSS нашел на Земле жизнь

Индийский лунный зонд сфотографировал Землю в необычных цветах

изображение: gandex.ru/oboishow/4103/9/

Ученые заключили, что «не больше нескольких процентов воды на Земле имеет кометное происхожде-

ние». Впрочем, отмечают авторы, этот вывод верен только в том случае, если эти данные верны для

всех комет – не исключено, что существуют классы комет с другим содержанием дейтерия.

Однако другой вывод они делают, говоря о кометах, как одном из возможных источников атмосферы.

Ученые исследовали соотношение изотопов – азота-14 и азота-15 в цианиде и цианиде водорода ( си-

нильной кислоте ) в кометах. Они установили, что это соотношение точно соответствует изотопному

составу азота в атмосфере земли. «Значительная часть земного атмосферного азота может иметь комет-

ное происхождение», – делают вывод ученые.

По их мнению, полученный ими результат подтверждает гипотезу двойного происхождения земных

океанов и атмосферы.

ссылки:

gazeta.ru/news/science/2009/07/06/ n1379379.shtml

images.google.ru/images?hl=ru&q=%D0%..&gbv=2&aq=f&oq=

по теме:

Лунный зонд LCROSS нашел на Земле жизнь

Индийский лунный зонд сфотографировал Землю в необычных цветах

изображение: zastavki.com/rus/Space/wallpaper-10509.htm

изображение: zastavki.com/rus/Space/wallpaper-10509.htm

На Солнце произошла самая мощная вспышка в 2009 году

|

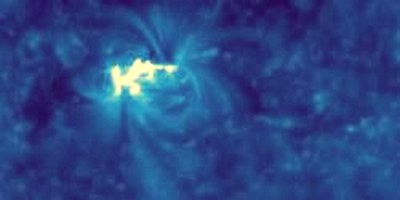

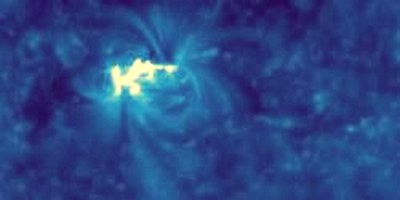

фото: ТЕСИС / ФИАН

Самая мощная в этом году солнечная вспышка была сфотографирована 5 июля 2009 года телескопами

ТЕСИС в южном полушарии Солнца. Вспышка продолжалась в течение 11 минут с 10:07 до 10:18 по

московскому времени с максимумом в 10:13 по Москве. Интенсивность рентгеновского излучения от

Солнца в наивысшей точке достигла уровня С2.7 по пятибальной шкале GOES. Об этом в понедель-

ник сообщает официальный сайт космической обсерватории ТЕСИС, созданной учеными Физического

института имени Лебедева.

Классификация вспышек осуществляется по измерениям потока рентгеновского излучения Солнца в

диапазоне длин волн от 1 до 8 ангстрем. Все солнечные вспышки по этим измерениям делятся на 5

классов, в зависимости от мощности излучения в максимуме. Эти классы обозначаются буквами латин-

ского алфавита: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 регистрируется при потоке рентгеновского

излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и далее при переходе в каждую следую-

щую категорию увеличивается в 10 раз. Для достижения максимального класса, поток рентгеновского

излучения от вспышки должен вырасти как минимум до 100 000 нановатт. События такой мощности

являются уникальными по силе и наблюдаются только в максимуме солнечной активности. Так во вре-

мя максимума предыдущего солнечного цикла в конце октября 2003 года наблюдались вспышки с пото-

ком излучения более миллиона нановатт вплоть до класса X17.

фото: ТЕСИС / ФИАН

Самая мощная в этом году солнечная вспышка была сфотографирована 5 июля 2009 года телескопами

ТЕСИС в южном полушарии Солнца. Вспышка продолжалась в течение 11 минут с 10:07 до 10:18 по

московскому времени с максимумом в 10:13 по Москве. Интенсивность рентгеновского излучения от

Солнца в наивысшей точке достигла уровня С2.7 по пятибальной шкале GOES. Об этом в понедель-

ник сообщает официальный сайт космической обсерватории ТЕСИС, созданной учеными Физического

института имени Лебедева.

Классификация вспышек осуществляется по измерениям потока рентгеновского излучения Солнца в

диапазоне длин волн от 1 до 8 ангстрем. Все солнечные вспышки по этим измерениям делятся на 5

классов, в зависимости от мощности излучения в максимуме. Эти классы обозначаются буквами латин-

ского алфавита: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 регистрируется при потоке рентгеновского

излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и далее при переходе в каждую следую-

щую категорию увеличивается в 10 раз. Для достижения максимального класса, поток рентгеновского

излучения от вспышки должен вырасти как минимум до 100 000 нановатт. События такой мощности

являются уникальными по силе и наблюдаются только в максимуме солнечной активности. Так во вре-

мя максимума предыдущего солнечного цикла в конце октября 2003 года наблюдались вспышки с пото-

ком излучения более миллиона нановатт вплоть до класса X17.

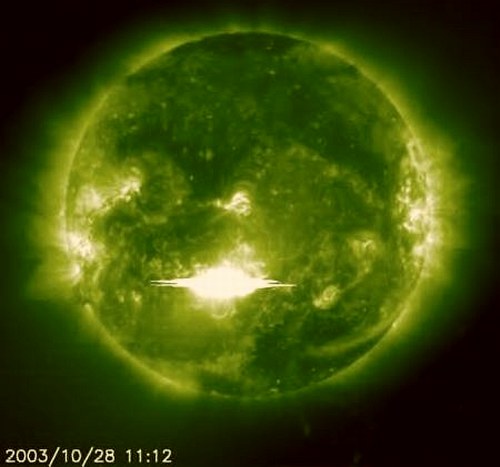

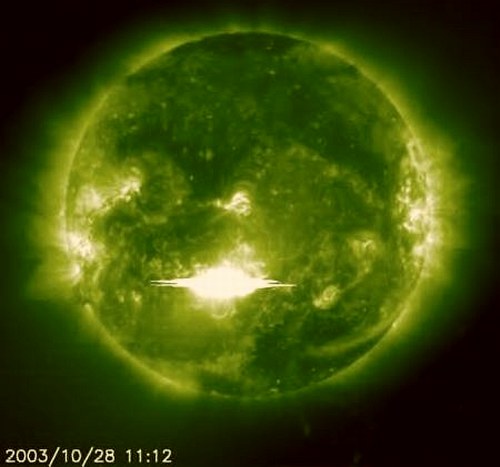

Одна из самых мощных солнечных вспышек. Ее категории - X28, и она

была зарегистрирована в ноябре 2003 года. Фото: NASA / STEREO

Одна из самых мощных солнечных вспышек. Ее категории - X28, и она

была зарегистрирована в ноябре 2003 года. Фото: NASA / STEREO

Хотя наблюдавшаяся вспышка более чем в сто раз уступает по мощности этим уникальным событиям,

она является самой крупной из зарегистрированных за очень длительное время. Последний раз вспыш-

ка класса C была зарегистрирована в прошлом году, 11 декабря 2008 года, причем имела в несколько

раз меньшую мощность. Поток рентгеновского излучения тогда достиг уровня C1.4. Событий же боль-

шей мощности, чем сегодня, не наблюдалось на Солнце уже более года с 25 марта 2008 года. В тот день

произошла вспышка уровня M1.7.

Очень медленный рост активности Солнца наблюдается примерно с марта 2009 года. В конце марта

после чрезвычайно затяжного трехлетнего минимума в северном полушарии Солнца начали формиро-

ваться первые области активности, образовавшие так называемый северный пояс - конфигурацию, ха-

рактерную для начала нового солнечного цикла. Именно с областями этого пояса в течение двух меся-

цев были связаны все проявления активности нового солнечного цикла: первые в этом году солнечные

вспышки и выбросы коронального вещества. Такое доминирование северного полушария Солнца над

южным просуществовало около двух месяцев до конца мая, когда был сформирован южный пояс актив-

ности. Тем самым магнитная конфигурация Солнца после короткого перерыва вновь стала симметрич-

ной.

Пока южный пояс активности Солнца существует чуть больше месяца и развит намного меньше север-

ного. Тем не менее, крупнейшая за год солнечная вспышка произошла именно в нем. Хотя обычно для

накопления энергии вспышки требуется длительное время, в данном случае можно уверенно говорить,

что это было не так. Дело в том, что активная область, в которой произошла вспышка, еще два дня на-

зад попросту не существовала. Она возникла на диске Солнца около полуночи по московскому време-

ни с 3 на 4 июля. Тем самым, либо энергия вспышки была накоплена в магнитных полях еще до всплы-

тия области на поверхность, либо область развивается с необычно высокой срокостью, характерной

скорее для максимума активности. В пользу второго варианта говорят наблюдения солнечных пятен –

основных индикаторов солнечной активности. Их число в области растет чрезвычайно быстро: 3 июля

в этой области не было ни одного пятна, 4 июля их было семь, а 5 июля уже 14. 6 июля, число солнеч-

ных пятен уже равно шестнадцати. Если в ближайшие дни не наступит перелома, то произошедшая

накануне крупная вспышка может оказаться не последней на этой неделе.

Новая вспышка произошла в рамках постепенно начинающегося нового 11-летнего цикла солнечной

активности. Данному циклу предшествовал аномально длительный период затишья, во время которого

на светиле отсутствовали вспышки и пятна. Цикл "официально" завершился в мае 2009 года, когда на

Солнце появилось первое "правильное" пятно.

Хотя наблюдавшаяся вспышка более чем в сто раз уступает по мощности этим уникальным событиям,

она является самой крупной из зарегистрированных за очень длительное время. Последний раз вспыш-

ка класса C была зарегистрирована в прошлом году, 11 декабря 2008 года, причем имела в несколько

раз меньшую мощность. Поток рентгеновского излучения тогда достиг уровня C1.4. Событий же боль-

шей мощности, чем сегодня, не наблюдалось на Солнце уже более года с 25 марта 2008 года. В тот день

произошла вспышка уровня M1.7.

Очень медленный рост активности Солнца наблюдается примерно с марта 2009 года. В конце марта

после чрезвычайно затяжного трехлетнего минимума в северном полушарии Солнца начали формиро-

ваться первые области активности, образовавшие так называемый северный пояс - конфигурацию, ха-

рактерную для начала нового солнечного цикла. Именно с областями этого пояса в течение двух меся-

цев были связаны все проявления активности нового солнечного цикла: первые в этом году солнечные

вспышки и выбросы коронального вещества. Такое доминирование северного полушария Солнца над

южным просуществовало около двух месяцев до конца мая, когда был сформирован южный пояс актив-

ности. Тем самым магнитная конфигурация Солнца после короткого перерыва вновь стала симметрич-

ной.

Пока южный пояс активности Солнца существует чуть больше месяца и развит намного меньше север-

ного. Тем не менее, крупнейшая за год солнечная вспышка произошла именно в нем. Хотя обычно для

накопления энергии вспышки требуется длительное время, в данном случае можно уверенно говорить,

что это было не так. Дело в том, что активная область, в которой произошла вспышка, еще два дня на-

зад попросту не существовала. Она возникла на диске Солнца около полуночи по московскому време-

ни с 3 на 4 июля. Тем самым, либо энергия вспышки была накоплена в магнитных полях еще до всплы-

тия области на поверхность, либо область развивается с необычно высокой срокостью, характерной

скорее для максимума активности. В пользу второго варианта говорят наблюдения солнечных пятен –

основных индикаторов солнечной активности. Их число в области растет чрезвычайно быстро: 3 июля

в этой области не было ни одного пятна, 4 июля их было семь, а 5 июля уже 14. 6 июля, число солнеч-

ных пятен уже равно шестнадцати. Если в ближайшие дни не наступит перелома, то произошедшая

накануне крупная вспышка может оказаться не последней на этой неделе.

Новая вспышка произошла в рамках постепенно начинающегося нового 11-летнего цикла солнечной

активности. Данному циклу предшествовал аномально длительный период затишья, во время которого

на светиле отсутствовали вспышки и пятна. Цикл "официально" завершился в мае 2009 года, когда на

Солнце появилось первое "правильное" пятно.

Очередной рост активности Солнца удачно совпал с началом бестеневых орбит спутника Коронас -

- Фотон, на котором работает обсерватория. Обсерватория "ТЕСИС" представляет собой набор телес-

копов, установленных на российском спутнике "Коронас-Фотон". Этот спутник был запущен на орбиту

30 января 2009 года с космодрома Плесецк и рассчитан на 3 года работы на орбите. Плоскость орбиты

космического аппарата в ближайшие две недели будет повернута к направлению на Солнце под углом

около 90 градусов. В результате аппарат при вращении по орбите не будет заходить в тень Земли и

сможет вести непрерывные наблюдения нашего светила. Это означает, что от внимания телескопов

не укроется почти ничего из происходящего в эти дни на Солнце. Совместно с началом бестеневых

орбит ТЕСИС в режим повышенной частоты наблюдений переходят сразу три зарубежных космичес-

ких аппарата: японский спутник HINODE и два аппарата NASA STEREO.

ссылки:

gazeta.ru/news/science/2009/07/06/n1379568.shtml

lenta.ru/news/2009/07/06/sun

astronet.ru/db/msg/1224345

galspace.spb.ru/foto-5.html

Солнечный цикл оказался способен влиять на климат Земли

меню содержание news347 news348 news349

Данные, полученные автоматическим зондом Phoenix на Марсе, позволили учеными обнаружить, что

каждую ночь на поверхности планеты оседают кристаллики льда, а затем испаряются утром, говорится

в статье, опубликованной в журнале Science.

Публикация, ведущего автора Джеймса Уитуэй из Университета города Йорк в Канаде, посвящена ис-

следованию осадков на Марсе. Ученым благодаря зонду удалось впервые обнаружить достаточно ин-

тенсивный водообмен между грунтом и атмосферой. Благодаря устройству LIDAR, испускающему ла-

зерные импульсы в атмосферу и детектирующему отраженный свет, ученые смогли обнаружить фор-

мирование кристалликов льда в высоких слоях атмосферы, которые оседают на поверхность грунта в

течение ночи, а затем, не переходя в жидкое состояние, в течение дня снова превращаются в пары во-

ды. Эти пары воды поднимаются на высоту около четырех километров, где цикл формирования марси-

анских облаков и выпадения осадков повторяется вновь.

Данные, полученные автоматическим зондом Phoenix на Марсе, позволили учеными обнаружить, что

каждую ночь на поверхности планеты оседают кристаллики льда, а затем испаряются утром, говорится

в статье, опубликованной в журнале Science.

Публикация, ведущего автора Джеймса Уитуэй из Университета города Йорк в Канаде, посвящена ис-

следованию осадков на Марсе. Ученым благодаря зонду удалось впервые обнаружить достаточно ин-

тенсивный водообмен между грунтом и атмосферой. Благодаря устройству LIDAR, испускающему ла-

зерные импульсы в атмосферу и детектирующему отраженный свет, ученые смогли обнаружить фор-

мирование кристалликов льда в высоких слоях атмосферы, которые оседают на поверхность грунта в

течение ночи, а затем, не переходя в жидкое состояние, в течение дня снова превращаются в пары во-

ды. Эти пары воды поднимаются на высоту около четырех километров, где цикл формирования марси-

анских облаков и выпадения осадков повторяется вновь.

фото: Science / AAAS

фото: Science / AAAS Коллектив ученых под руководством Питера Смита из Аризонского университета, ведущего исследова-

теля всей научной программы миссии, описал результаты поисков воды. Оказалось, что водяной лед в

этом районе залегает всего в 5-18 сантиметрах от поверхности, причем таяние его в прошлом оказывало

влияние на рельеф поверхности. В ходе анализа грунта с помощью двухметрового манипулятора, обору-

дованного специализированным прибором для отбора мерзлой почвы, ученые установили, что поляр-

ный марсианский грунт имеет щелочную среду, благодаря чему в значительной степени адсорбирует

пары воды в темное время марсианских суток.

Сам грунт состоит главным образом из солей и минералов, содержащих молекулы воды в структуре,

потому их формирование в прошлом практически наверняка происходило под воздействием жидкой

воды, необходимой для формирования живых систем, похожих на те, что существуют на Земле.

Ученые во главе с Уильямом Бойнтоном из Аризонского университета, ставшие авторами третьей пуб-

ликации, нашли карбонатные минералы в грунте Марса. На Земле эти минералы формируются в ходе

процессов выветривания почвы с участием воды и атмосферного углекислого газа. По мнению авторов

статьи, аналогичные процессы могли протекать и на Марсе.

Коллектив ученых под руководством Питера Смита из Аризонского университета, ведущего исследова-

теля всей научной программы миссии, описал результаты поисков воды. Оказалось, что водяной лед в

этом районе залегает всего в 5-18 сантиметрах от поверхности, причем таяние его в прошлом оказывало

влияние на рельеф поверхности. В ходе анализа грунта с помощью двухметрового манипулятора, обору-

дованного специализированным прибором для отбора мерзлой почвы, ученые установили, что поляр-

ный марсианский грунт имеет щелочную среду, благодаря чему в значительной степени адсорбирует

пары воды в темное время марсианских суток.

Сам грунт состоит главным образом из солей и минералов, содержащих молекулы воды в структуре,

потому их формирование в прошлом практически наверняка происходило под воздействием жидкой

воды, необходимой для формирования живых систем, похожих на те, что существуют на Земле.

Ученые во главе с Уильямом Бойнтоном из Аризонского университета, ставшие авторами третьей пуб-

ликации, нашли карбонатные минералы в грунте Марса. На Земле эти минералы формируются в ходе

процессов выветривания почвы с участием воды и атмосферного углекислого газа. По мнению авторов

статьи, аналогичные процессы могли протекать и на Марсе.

Кроме того, исследователям под руководством Майкла Хечта (Michael Hecht) удалось идентифицировать

типы солей, формирующих грунт полярной области, которую исследовал Phoenix. Ученые обнаружили

хлор как в форме хлорида натрия – знакомой всем поваренной соли, – так и в форме перхлоратов –

высокорастворимых в воде солей, которые некоторые организмы экстремофилы на Земле используют

в качестве основного источника энергии для существования.

Ученые полагают, что обнаруженные ими климатические закономерности современного Марса, а так

же свидетельства, говорящие о теплом и влажном прошлом планеты, существенно сближают его с

Землей. Авторы статей полагают, что в те времена, когда Марс был существенно более влажной плане-

той, на нем могла зародиться жизнь, которая в виде микроорганизмов может существовать до сих пор.

"Эволюция – это очень мощная движущая сила природы. Если жизнь когда-то на Марсе и зародилась,

она до сих пор может существовать в некоторых экологических нишах", - сказал Смит, слова которого

приводит пресс-служба Аризонского университета.

gazeta.ru/news/science/2009/07/04/n_1378977.html

Кроме того, исследователям под руководством Майкла Хечта (Michael Hecht) удалось идентифицировать

типы солей, формирующих грунт полярной области, которую исследовал Phoenix. Ученые обнаружили

хлор как в форме хлорида натрия – знакомой всем поваренной соли, – так и в форме перхлоратов –

высокорастворимых в воде солей, которые некоторые организмы экстремофилы на Земле используют

в качестве основного источника энергии для существования.

Ученые полагают, что обнаруженные ими климатические закономерности современного Марса, а так

же свидетельства, говорящие о теплом и влажном прошлом планеты, существенно сближают его с

Землей. Авторы статей полагают, что в те времена, когда Марс был существенно более влажной плане-

той, на нем могла зародиться жизнь, которая в виде микроорганизмов может существовать до сих пор.

"Эволюция – это очень мощная движущая сила природы. Если жизнь когда-то на Марсе и зародилась,

она до сих пор может существовать в некоторых экологических нишах", - сказал Смит, слова которого

приводит пресс-служба Аризонского университета.

gazeta.ru/news/science/2009/07/04/n_1378977.html

Фото, на котором видны следы таяния вечной мерзлоты.

Иллюстрация NASA

Астрономы нашли очередное подтверждение того, что в недавнем (по геологическим меркам) прошлом

на поверхности Красной планеты существовала жидкая вода. Об этом сообщает Space.com, а статья уче-

ных появилась в журнале Earth and Planetary Science Letters.

В рамках исследования специалисты изучили данные, собранные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO), в частности, его камерой высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

На снимках, сделанных этой камерой, геологам удалось обнаружить следы таяния вечной мерзлоты в

долинах Атабаска на Марсе.

Следы представляют собой прямоугольные области, которые покрывают поверхность планеты в этом

районе. Они появились в результате многочисленных циклов замораживания и оттаивания вечной

мерзлоты, которые продолжались до недавнего времени. Ранее исследователи предполагали, что дан-

ные следы являются следствием вулканической активности. Ученые считают, что мерзлота таяла на

Красной планете еще примерно 2-8 миллионов лет назад.

Фото, на котором видны следы таяния вечной мерзлоты.

Иллюстрация NASA

Астрономы нашли очередное подтверждение того, что в недавнем (по геологическим меркам) прошлом

на поверхности Красной планеты существовала жидкая вода. Об этом сообщает Space.com, а статья уче-

ных появилась в журнале Earth and Planetary Science Letters.

В рамках исследования специалисты изучили данные, собранные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO), в частности, его камерой высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment).

На снимках, сделанных этой камерой, геологам удалось обнаружить следы таяния вечной мерзлоты в

долинах Атабаска на Марсе.

Следы представляют собой прямоугольные области, которые покрывают поверхность планеты в этом

районе. Они появились в результате многочисленных циклов замораживания и оттаивания вечной

мерзлоты, которые продолжались до недавнего времени. Ранее исследователи предполагали, что дан-

ные следы являются следствием вулканической активности. Ученые считают, что мерзлота таяла на

Красной планете еще примерно 2-8 миллионов лет назад.

Это исследование хорошо согласуется с недавним анализом марсианских оврагов, проведенным по

фотографиям, также полученным камерой HiRISE. Тогда исследователи установили, что овраги явля-

ются результатом течения по поверхности Марса жидкой воды. Анализ снимков позволил установить,

что возраст некоторых каналов не превосходит 1,25 миллиона лет.

Зонд MRO был запущен с мыса Канаверал в 2005 году. В 2008 году NASA объявило о завершении ос-

новной миссии зонда и продлении его работы. Камера HiRISE на борту аппарата представляет собой

электронную фотокамеру, снабженную полуметровым телескопом. Оптика этого устройства позволяет

с высоты более 300 километров рассмотреть на поверхности Марса объекты размером 30 сантиметров.

lenta.ru/news/2009/06/30/mars

по теме:

Открыта жидкая вода на современном Марсе

Это исследование хорошо согласуется с недавним анализом марсианских оврагов, проведенным по

фотографиям, также полученным камерой HiRISE. Тогда исследователи установили, что овраги явля-

ются результатом течения по поверхности Марса жидкой воды. Анализ снимков позволил установить,

что возраст некоторых каналов не превосходит 1,25 миллиона лет.

Зонд MRO был запущен с мыса Канаверал в 2005 году. В 2008 году NASA объявило о завершении ос-

новной миссии зонда и продлении его работы. Камера HiRISE на борту аппарата представляет собой

электронную фотокамеру, снабженную полуметровым телескопом. Оптика этого устройства позволяет

с высоты более 300 километров рассмотреть на поверхности Марса объекты размером 30 сантиметров.

lenta.ru/news/2009/06/30/mars

по теме:

Открыта жидкая вода на современном Марсе Комета Хейла-Боппа над Индейской пещерой

Соотношение изотопов азота в составе комет почти с абсолютной точностью соответствуют их соотно-

шению в атмосфере Земли, что свидетельствует о том, что одним из источников ранней земной атмо-

сферы была кометная бомбардировка. Об этом говорится в статье группы бельгийских ученых, приня-

той к публикации в журнале Icarus.

«Значительная часть земной атмосферы может иметь кометное происхождение», – цитирует РИА "Но-

вости" статью Дэмьена Хатсмекерса и его коллег из университета Льежа, размещенную в электронной

библиотеке Корнеллского университета.

Вопрос происхождения земных океанов и атмосферы остается открытым для ученых до сих пор. Сог-

ласно теории возникновения планеты, на конечных стадиях формирования Земли из газопылевого

диска ее температура была слишком высока, чтобы в ней могла остаться вода. Поэтому были необходи-

мы внешние источники, напоминают авторы исследования. Одной из привлекательных теорий проис-

хождения океанов является кометная: многочисленные ледяные ядра падающих на Землю комет могли

быть источником воды на планете. Однако изотопный состав земной воды не соответствует составу

кометного льда: доля тяжелой разновидности водорода – дейтерия – в земной воде в два раза ниже,

чем в ядрах тех немногих комет, на которых это можно измерить (таких, как кометы Галлея, Хиякитаки,

Хэйла-Боппа). Отсюда следует, что кометная вода, если она была, должна была смешаться, по меньшей

мере, с равным количеством древней земной воды, отличающейся низким содержанием дейтерия.

Комета Хейла-Боппа над Индейской пещерой

Соотношение изотопов азота в составе комет почти с абсолютной точностью соответствуют их соотно-

шению в атмосфере Земли, что свидетельствует о том, что одним из источников ранней земной атмо-

сферы была кометная бомбардировка. Об этом говорится в статье группы бельгийских ученых, приня-

той к публикации в журнале Icarus.

«Значительная часть земной атмосферы может иметь кометное происхождение», – цитирует РИА "Но-

вости" статью Дэмьена Хатсмекерса и его коллег из университета Льежа, размещенную в электронной

библиотеке Корнеллского университета.

Вопрос происхождения земных океанов и атмосферы остается открытым для ученых до сих пор. Сог-

ласно теории возникновения планеты, на конечных стадиях формирования Земли из газопылевого

диска ее температура была слишком высока, чтобы в ней могла остаться вода. Поэтому были необходи-

мы внешние источники, напоминают авторы исследования. Одной из привлекательных теорий проис-

хождения океанов является кометная: многочисленные ледяные ядра падающих на Землю комет могли

быть источником воды на планете. Однако изотопный состав земной воды не соответствует составу

кометного льда: доля тяжелой разновидности водорода – дейтерия – в земной воде в два раза ниже,

чем в ядрах тех немногих комет, на которых это можно измерить (таких, как кометы Галлея, Хиякитаки,

Хэйла-Боппа). Отсюда следует, что кометная вода, если она была, должна была смешаться, по меньшей

мере, с равным количеством древней земной воды, отличающейся низким содержанием дейтерия.

изображение: gandex.ru/oboishow/4103/9/

Ученые заключили, что «не больше нескольких процентов воды на Земле имеет кометное происхожде-

ние». Впрочем, отмечают авторы, этот вывод верен только в том случае, если эти данные верны для

всех комет – не исключено, что существуют классы комет с другим содержанием дейтерия.

Однако другой вывод они делают, говоря о кометах, как одном из возможных источников атмосферы.

Ученые исследовали соотношение изотопов – азота-14 и азота-15 в цианиде и цианиде водорода ( си-

нильной кислоте ) в кометах. Они установили, что это соотношение точно соответствует изотопному

составу азота в атмосфере земли. «Значительная часть земного атмосферного азота может иметь комет-

ное происхождение», – делают вывод ученые.

По их мнению, полученный ими результат подтверждает гипотезу двойного происхождения земных

океанов и атмосферы.

ссылки:

gazeta.ru/news/science/2009/07/06/ n1379379.shtml

images.google.ru/images?hl=ru&q=%D0%..&gbv=2&aq=f&oq=

по теме:

Лунный зонд LCROSS нашел на Земле жизнь

Индийский лунный зонд сфотографировал Землю в необычных цветах

изображение: gandex.ru/oboishow/4103/9/

Ученые заключили, что «не больше нескольких процентов воды на Земле имеет кометное происхожде-

ние». Впрочем, отмечают авторы, этот вывод верен только в том случае, если эти данные верны для

всех комет – не исключено, что существуют классы комет с другим содержанием дейтерия.

Однако другой вывод они делают, говоря о кометах, как одном из возможных источников атмосферы.

Ученые исследовали соотношение изотопов – азота-14 и азота-15 в цианиде и цианиде водорода ( си-

нильной кислоте ) в кометах. Они установили, что это соотношение точно соответствует изотопному

составу азота в атмосфере земли. «Значительная часть земного атмосферного азота может иметь комет-

ное происхождение», – делают вывод ученые.

По их мнению, полученный ими результат подтверждает гипотезу двойного происхождения земных

океанов и атмосферы.

ссылки:

gazeta.ru/news/science/2009/07/06/ n1379379.shtml

images.google.ru/images?hl=ru&q=%D0%..&gbv=2&aq=f&oq=

по теме:

Лунный зонд LCROSS нашел на Земле жизнь

Индийский лунный зонд сфотографировал Землю в необычных цветах

изображение: zastavki.com/rus/Space/wallpaper-10509.htm

изображение: zastavki.com/rus/Space/wallpaper-10509.htm

фото: ТЕСИС / ФИАН

Самая мощная в этом году солнечная вспышка была сфотографирована 5 июля 2009 года телескопами

ТЕСИС в южном полушарии Солнца. Вспышка продолжалась в течение 11 минут с 10:07 до 10:18 по

московскому времени с максимумом в 10:13 по Москве. Интенсивность рентгеновского излучения от

Солнца в наивысшей точке достигла уровня С2.7 по пятибальной шкале GOES. Об этом в понедель-

ник сообщает официальный сайт космической обсерватории ТЕСИС, созданной учеными Физического

института имени Лебедева.

Классификация вспышек осуществляется по измерениям потока рентгеновского излучения Солнца в

диапазоне длин волн от 1 до 8 ангстрем. Все солнечные вспышки по этим измерениям делятся на 5

классов, в зависимости от мощности излучения в максимуме. Эти классы обозначаются буквами латин-

ского алфавита: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 регистрируется при потоке рентгеновского

излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и далее при переходе в каждую следую-

щую категорию увеличивается в 10 раз. Для достижения максимального класса, поток рентгеновского

излучения от вспышки должен вырасти как минимум до 100 000 нановатт. События такой мощности

являются уникальными по силе и наблюдаются только в максимуме солнечной активности. Так во вре-

мя максимума предыдущего солнечного цикла в конце октября 2003 года наблюдались вспышки с пото-

ком излучения более миллиона нановатт вплоть до класса X17.

фото: ТЕСИС / ФИАН

Самая мощная в этом году солнечная вспышка была сфотографирована 5 июля 2009 года телескопами

ТЕСИС в южном полушарии Солнца. Вспышка продолжалась в течение 11 минут с 10:07 до 10:18 по

московскому времени с максимумом в 10:13 по Москве. Интенсивность рентгеновского излучения от

Солнца в наивысшей точке достигла уровня С2.7 по пятибальной шкале GOES. Об этом в понедель-

ник сообщает официальный сайт космической обсерватории ТЕСИС, созданной учеными Физического

института имени Лебедева.

Классификация вспышек осуществляется по измерениям потока рентгеновского излучения Солнца в

диапазоне длин волн от 1 до 8 ангстрем. Все солнечные вспышки по этим измерениям делятся на 5

классов, в зависимости от мощности излучения в максимуме. Эти классы обозначаются буквами латин-

ского алфавита: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 регистрируется при потоке рентгеновского

излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и далее при переходе в каждую следую-

щую категорию увеличивается в 10 раз. Для достижения максимального класса, поток рентгеновского

излучения от вспышки должен вырасти как минимум до 100 000 нановатт. События такой мощности

являются уникальными по силе и наблюдаются только в максимуме солнечной активности. Так во вре-

мя максимума предыдущего солнечного цикла в конце октября 2003 года наблюдались вспышки с пото-

ком излучения более миллиона нановатт вплоть до класса X17.

Одна из самых мощных солнечных вспышек. Ее категории - X28, и она

была зарегистрирована в ноябре 2003 года. Фото: NASA / STEREO

Одна из самых мощных солнечных вспышек. Ее категории - X28, и она

была зарегистрирована в ноябре 2003 года. Фото: NASA / STEREO

Хотя наблюдавшаяся вспышка более чем в сто раз уступает по мощности этим уникальным событиям,

она является самой крупной из зарегистрированных за очень длительное время. Последний раз вспыш-

ка класса C была зарегистрирована в прошлом году, 11 декабря 2008 года, причем имела в несколько

раз меньшую мощность. Поток рентгеновского излучения тогда достиг уровня C1.4. Событий же боль-

шей мощности, чем сегодня, не наблюдалось на Солнце уже более года с 25 марта 2008 года. В тот день

произошла вспышка уровня M1.7.

Очень медленный рост активности Солнца наблюдается примерно с марта 2009 года. В конце марта

после чрезвычайно затяжного трехлетнего минимума в северном полушарии Солнца начали формиро-

ваться первые области активности, образовавшие так называемый северный пояс - конфигурацию, ха-

рактерную для начала нового солнечного цикла. Именно с областями этого пояса в течение двух меся-

цев были связаны все проявления активности нового солнечного цикла: первые в этом году солнечные

вспышки и выбросы коронального вещества. Такое доминирование северного полушария Солнца над

южным просуществовало около двух месяцев до конца мая, когда был сформирован южный пояс актив-

ности. Тем самым магнитная конфигурация Солнца после короткого перерыва вновь стала симметрич-

ной.

Пока южный пояс активности Солнца существует чуть больше месяца и развит намного меньше север-

ного. Тем не менее, крупнейшая за год солнечная вспышка произошла именно в нем. Хотя обычно для

накопления энергии вспышки требуется длительное время, в данном случае можно уверенно говорить,

что это было не так. Дело в том, что активная область, в которой произошла вспышка, еще два дня на-

зад попросту не существовала. Она возникла на диске Солнца около полуночи по московскому време-

ни с 3 на 4 июля. Тем самым, либо энергия вспышки была накоплена в магнитных полях еще до всплы-

тия области на поверхность, либо область развивается с необычно высокой срокостью, характерной

скорее для максимума активности. В пользу второго варианта говорят наблюдения солнечных пятен –

основных индикаторов солнечной активности. Их число в области растет чрезвычайно быстро: 3 июля

в этой области не было ни одного пятна, 4 июля их было семь, а 5 июля уже 14. 6 июля, число солнеч-

ных пятен уже равно шестнадцати. Если в ближайшие дни не наступит перелома, то произошедшая

накануне крупная вспышка может оказаться не последней на этой неделе.

Новая вспышка произошла в рамках постепенно начинающегося нового 11-летнего цикла солнечной

активности. Данному циклу предшествовал аномально длительный период затишья, во время которого

на светиле отсутствовали вспышки и пятна. Цикл "официально" завершился в мае 2009 года, когда на

Солнце появилось первое "правильное" пятно.

Хотя наблюдавшаяся вспышка более чем в сто раз уступает по мощности этим уникальным событиям,

она является самой крупной из зарегистрированных за очень длительное время. Последний раз вспыш-

ка класса C была зарегистрирована в прошлом году, 11 декабря 2008 года, причем имела в несколько

раз меньшую мощность. Поток рентгеновского излучения тогда достиг уровня C1.4. Событий же боль-

шей мощности, чем сегодня, не наблюдалось на Солнце уже более года с 25 марта 2008 года. В тот день

произошла вспышка уровня M1.7.

Очень медленный рост активности Солнца наблюдается примерно с марта 2009 года. В конце марта

после чрезвычайно затяжного трехлетнего минимума в северном полушарии Солнца начали формиро-

ваться первые области активности, образовавшие так называемый северный пояс - конфигурацию, ха-

рактерную для начала нового солнечного цикла. Именно с областями этого пояса в течение двух меся-

цев были связаны все проявления активности нового солнечного цикла: первые в этом году солнечные

вспышки и выбросы коронального вещества. Такое доминирование северного полушария Солнца над

южным просуществовало около двух месяцев до конца мая, когда был сформирован южный пояс актив-

ности. Тем самым магнитная конфигурация Солнца после короткого перерыва вновь стала симметрич-

ной.

Пока южный пояс активности Солнца существует чуть больше месяца и развит намного меньше север-

ного. Тем не менее, крупнейшая за год солнечная вспышка произошла именно в нем. Хотя обычно для

накопления энергии вспышки требуется длительное время, в данном случае можно уверенно говорить,

что это было не так. Дело в том, что активная область, в которой произошла вспышка, еще два дня на-

зад попросту не существовала. Она возникла на диске Солнца около полуночи по московскому време-

ни с 3 на 4 июля. Тем самым, либо энергия вспышки была накоплена в магнитных полях еще до всплы-

тия области на поверхность, либо область развивается с необычно высокой срокостью, характерной

скорее для максимума активности. В пользу второго варианта говорят наблюдения солнечных пятен –

основных индикаторов солнечной активности. Их число в области растет чрезвычайно быстро: 3 июля

в этой области не было ни одного пятна, 4 июля их было семь, а 5 июля уже 14. 6 июля, число солнеч-

ных пятен уже равно шестнадцати. Если в ближайшие дни не наступит перелома, то произошедшая

накануне крупная вспышка может оказаться не последней на этой неделе.

Новая вспышка произошла в рамках постепенно начинающегося нового 11-летнего цикла солнечной

активности. Данному циклу предшествовал аномально длительный период затишья, во время которого

на светиле отсутствовали вспышки и пятна. Цикл "официально" завершился в мае 2009 года, когда на

Солнце появилось первое "правильное" пятно.