меню содержание news348 news349 news350

меню содержание news348 news349 news350

В Солнечной системе нашли нарушение второго закона Ньютона

|

Израильский ученый из института Вайцмана предсказал существование неизвестного эффекта наруше-

ния второго закона Ньютона, который проявляется в Солнечной системе. Препринт статьи Мордехая

Мильгрома (Mordehai Milgrom), автора теории о модифицированной ньютоновской динамике (МОНД),

доступен на сайте arXiv.org. Пока работа не принята к публикации в научный журнал.

Мильгром предложил теорию МОНД в качестве объяснения феномена отклонения движения галактик

от теоретически предсказанного. Классическая ньютоновская механика постулирует, что движение

объектов должно подчиняться закону F = ma , где F - сила, m - масса объекта, a - его ускорение.

В случае движения галактик друг относительно друга F - это сила притяжения. Из законов Ньютона

вытекает, что более удаленные объекты должны двигаться вокруг массивных центральных тел медлен-

нее, чем близлежащие.

Израильский ученый из института Вайцмана предсказал существование неизвестного эффекта наруше-

ния второго закона Ньютона, который проявляется в Солнечной системе. Препринт статьи Мордехая

Мильгрома (Mordehai Milgrom), автора теории о модифицированной ньютоновской динамике (МОНД),

доступен на сайте arXiv.org. Пока работа не принята к публикации в научный журнал.

Мильгром предложил теорию МОНД в качестве объяснения феномена отклонения движения галактик

от теоретически предсказанного. Классическая ньютоновская механика постулирует, что движение

объектов должно подчиняться закону F = ma , где F - сила, m - масса объекта, a - его ускорение.

В случае движения галактик друг относительно друга F - это сила притяжения. Из законов Ньютона

вытекает, что более удаленные объекты должны двигаться вокруг массивных центральных тел медлен-

нее, чем близлежащие.

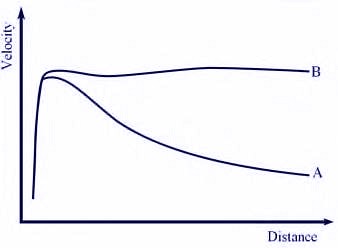

Наблюдаемая скорость движения галактик (B) в зависимости от расстояния до точки, вокруг

которой они обращаются, не совпадает с теоретически предсказанной на основании законов

Ньютона (А). Изображение пользователя PhilHibbs с сайта wikipedia.org

Начиная со второй половины XX века астрономы стали находить свидетельства того, что огромные

звездные скопления нарушают законы Ньютона. Наиболее общепринятая гипотеза, объясняющая "не-

правильное" поведение галактик, предполагает, что законы Ньютона не нарушаются, а наблюдаемое

отклонение от них объясняется наличием темной материи. Этим термином обозначают пока экспери-

ментально не обнаруженное вещество, участвующее в гравитационном взаимодействии, но не участ-

вующее в электромагнитном. Темная материя создает дополнительную массу, которая ответственна за

замедление галактик.

Мильгром выдвинул другое объяснение МОНД. По мнению ученого, галактики движутся не так, как

предсказывает ньютоновская механика, именно по той причине, что для систем с большими массами

и расстояниями ее законы нарушаются. Однако все эффекты, которые должны проявляться в случае

правомерности МОНД, невозможно засечь существующими приборами.

В своей новой работе Мильгром показывает существование еще одного проявления МОНД, которое

должно влиять на движение объектов в Солнечной системе. На современном уровне развития техни-

ки их также невозможно зафиксировать, однако при небольшом увеличении чувствительности прибо-

ров они себя проявят.

Многие ученые скептически относятся к гипотезе МОНД, так как она постулирует нарушение одного

из основополагающих законов физики. Однако до тех пор пока эта версия не будет экспериментально

опровергнута (или не будет найдено неопровержимых доказательств существования темной материи ),

она имеет право на существование.

Также читайте статью - "Незаконная теория"

Наблюдаемая скорость движения галактик (B) в зависимости от расстояния до точки, вокруг

которой они обращаются, не совпадает с теоретически предсказанной на основании законов

Ньютона (А). Изображение пользователя PhilHibbs с сайта wikipedia.org

Начиная со второй половины XX века астрономы стали находить свидетельства того, что огромные

звездные скопления нарушают законы Ньютона. Наиболее общепринятая гипотеза, объясняющая "не-

правильное" поведение галактик, предполагает, что законы Ньютона не нарушаются, а наблюдаемое

отклонение от них объясняется наличием темной материи. Этим термином обозначают пока экспери-

ментально не обнаруженное вещество, участвующее в гравитационном взаимодействии, но не участ-

вующее в электромагнитном. Темная материя создает дополнительную массу, которая ответственна за

замедление галактик.

Мильгром выдвинул другое объяснение МОНД. По мнению ученого, галактики движутся не так, как

предсказывает ньютоновская механика, именно по той причине, что для систем с большими массами

и расстояниями ее законы нарушаются. Однако все эффекты, которые должны проявляться в случае

правомерности МОНД, невозможно засечь существующими приборами.

В своей новой работе Мильгром показывает существование еще одного проявления МОНД, которое

должно влиять на движение объектов в Солнечной системе. На современном уровне развития техни-

ки их также невозможно зафиксировать, однако при небольшом увеличении чувствительности прибо-

ров они себя проявят.

Многие ученые скептически относятся к гипотезе МОНД, так как она постулирует нарушение одного

из основополагающих законов физики. Однако до тех пор пока эта версия не будет экспериментально

опровергнута (или не будет найдено неопровержимых доказательств существования темной материи ),

она имеет право на существование.

Также читайте статью - "Незаконная теория"

Ученый нашел новые доказательства нарушения ньютоновской механики..

lenta.ru/articles/2009/07/10/newton

ссылки:

lenta.ru/news/2009/07/08/newton

gazeta.ru/news/science/2009/07/09/ n1380889.shtm

по теме:

Ученые признали Солнечную систему редкостью

Ученые объяснили отсутствие гипотетических космических струн

«Тёмная сила» новой физики

Участвовавшие в образовании планет молодой Солнечной системы астероиды

были довольно велики

Хаотична ли Солнечная система?

Модель формирования планет-гигантов не дает стабильные орбиты

Астрономы могли не заметить сотню экзопланет

Астрономы озадачили мир новым небесным порядком

Темная материя в Млечном Пути оказалась ненужной

|

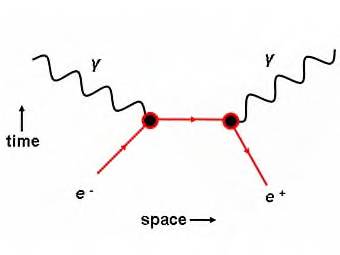

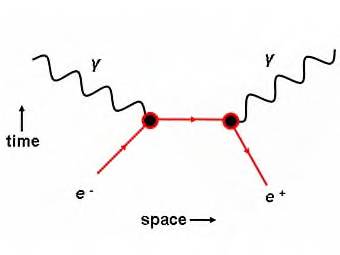

Схема аннигиляции электрона и позитрона. При помощи этого явления ученые

объяснили наблюдаемое распределение гамма-лучей без привлечения темной

материи. Изображение пользователя Strait с сайта wikipedia.org

Две группы астрофизиков предложили объяснение необычному распределению гамма-излучения в

Млечном Пути, оперируя только "обычным" веществом и не привлекая темную материю. Работа одного

из коллективов опубликована в журнале Astrophysical Journal, а второго - в Physical Review Letters.

Краткий анализ статей представлен в пресс-релизе Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Понятие темной материи, или скрытой массы, впервые возникло в 1930-е годы. Астрономы заметили,

что некоторые особенности поведения космических объектов невозможно объяснить с точки зрения

законов физики. Чтобы "уложить" наблюдаемые эффекты в существующие научные рамки, и была пред-

ложена концепция темного вещества. Оно не участвует в электромагнитных взаимодействиях и прояв-

ляется только по своим гравитационным эффектам.

Одним из явлений, которые невозможно было объяснить без привлечения темной материи, считается

распределение гамма-излучения в Галактике. Так, в центре Млечного Пути наблюдается "сгущение"

гамма-лучей по сравнению с его окраинами. Авторы статьи, вышедшей в Astrophysical Journal, объясни-

ли наблюдаемую неравномерность распределения, проанализировав перемещения электронов и их

двойников из антиматерии - позитронов. Когда эти частицы встречаются, они аннигилируют с выде-

лением гамма-излучения. Согласно расчетам ученых, пути электронов и позитронов пролегают как раз

таким образом, что выделяемое при их встрече гамма-излучение с наибольшей вероятностью сконцен-

трируется в центральной части Галактики.

Вторая группа исследователей изучала возможность появления гамма-лучей при аннигиляции частиц

темной материи. При этом должны образовываться электрон-позитронные пары и выделяться гамма-

-кванты. Авторы работы в Physical Review Letters показали, что это событие является маловероятным.

Аннигиляция позитронов и электронов в этом случае должна была бы происходить на слишком малом

расстоянии от взорвавшихся звезд, которые их породили.

Астрономы регулярно находят доказательства за и против существования темной материи. Так, в конце

октября 2008 года появилось сообщения об обнаружении избытка позитронов детекторами прибора

PAMELA. В их происхождении немедленно "обвинили" темную материю. Несколько позже в рамках

проекта ATIC были зафиксированы высокоэнергетические электроны, источником которых также мог-

ла являться загадочная скрытая масса. Однако наблюдения, сделанные несколько позже орбитальным

телескопом "Ферми", не подтвердили этот результат.

lenta.ru/news/2009/07/10/dark

Схема аннигиляции электрона и позитрона. При помощи этого явления ученые

объяснили наблюдаемое распределение гамма-лучей без привлечения темной

материи. Изображение пользователя Strait с сайта wikipedia.org

Две группы астрофизиков предложили объяснение необычному распределению гамма-излучения в

Млечном Пути, оперируя только "обычным" веществом и не привлекая темную материю. Работа одного

из коллективов опубликована в журнале Astrophysical Journal, а второго - в Physical Review Letters.

Краткий анализ статей представлен в пресс-релизе Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Понятие темной материи, или скрытой массы, впервые возникло в 1930-е годы. Астрономы заметили,

что некоторые особенности поведения космических объектов невозможно объяснить с точки зрения

законов физики. Чтобы "уложить" наблюдаемые эффекты в существующие научные рамки, и была пред-

ложена концепция темного вещества. Оно не участвует в электромагнитных взаимодействиях и прояв-

ляется только по своим гравитационным эффектам.

Одним из явлений, которые невозможно было объяснить без привлечения темной материи, считается

распределение гамма-излучения в Галактике. Так, в центре Млечного Пути наблюдается "сгущение"

гамма-лучей по сравнению с его окраинами. Авторы статьи, вышедшей в Astrophysical Journal, объясни-

ли наблюдаемую неравномерность распределения, проанализировав перемещения электронов и их

двойников из антиматерии - позитронов. Когда эти частицы встречаются, они аннигилируют с выде-

лением гамма-излучения. Согласно расчетам ученых, пути электронов и позитронов пролегают как раз

таким образом, что выделяемое при их встрече гамма-излучение с наибольшей вероятностью сконцен-

трируется в центральной части Галактики.

Вторая группа исследователей изучала возможность появления гамма-лучей при аннигиляции частиц

темной материи. При этом должны образовываться электрон-позитронные пары и выделяться гамма-

-кванты. Авторы работы в Physical Review Letters показали, что это событие является маловероятным.

Аннигиляция позитронов и электронов в этом случае должна была бы происходить на слишком малом

расстоянии от взорвавшихся звезд, которые их породили.

Астрономы регулярно находят доказательства за и против существования темной материи. Так, в конце

октября 2008 года появилось сообщения об обнаружении избытка позитронов детекторами прибора

PAMELA. В их происхождении немедленно "обвинили" темную материю. Несколько позже в рамках

проекта ATIC были зафиксированы высокоэнергетические электроны, источником которых также мог-

ла являться загадочная скрытая масса. Однако наблюдения, сделанные несколько позже орбитальным

телескопом "Ферми", не подтвердили этот результат.

lenta.ru/news/2009/07/10/dark

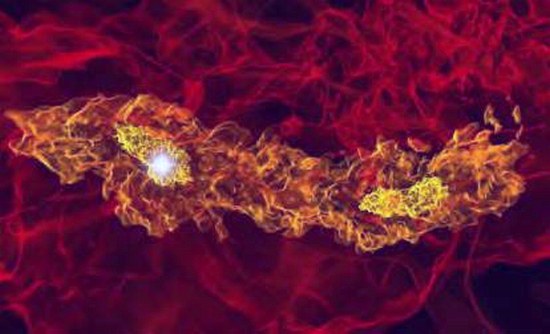

Млечный Путь

Две статьи, опубликованные в журнале Physical Review Letters, показывают, что источником гамма-излу-

чения является аннигиляция антиматерии, которая происходит при встрече межзвездного газа с анти-

частицами, причем появление этих античастиц не связано с темной материей.

Антиматерия и аннигиляция

Античастицы – это элементарные частицы, которые отличаются от обычных только электрическим за-

рядом и некоторыми квантовыми параметрами. Из них можно составить точно такие же атомы и моле-

кулы, но, по пока невыясненным причинам, Вселенная состоит в основном из обычной материи, а не

антивещества.

Античастицы при встрече с обычными их аналогами аннигилируют; то есть если позитрон, античасти-

ца электрона, встречается с электроном – то обе частицы превращаются в кванты излучения, причем

энергия этих квантов настолько велика, что они видны уже не как видимый свет, а как гамма-излучение.

А энергия, которая высвобождается при аннигиляции одного грамма антиматерии, сопоставима со

взрывом ядерной бомбы.

Одним из процессов, в результате которого образуются позитроны, является радиоактивный распад –

в таком случае позитроны иногда еще называют бета-частицами. На Земле они не могут далеко улететь

от места появления и очень быстро аннигилируют, но в космосе у них есть все шансы удалиться на зна-

чительное расстояние и только потом столкнуться с электронами и превратиться в гамма-кванты.

Загадочное свечение

Астрофизики наблюдали ранее гамма-излучение из различных областей нашей Галактики. То, откуда

приходили гамма-лучи, и их энергия не позволяли объяснить появление излучения какими-то процес-

сами на поверхности звезд. Тогда появилась версия о том, что излучение возникает при аннигиляции

антиматерии, которую, в свою очередь, производит материя темная – последнюю пока не удалось об-

наружить ни одним детектором, но ее существование не вызывает вопросов: темная материя заметна

за счет своего гравитационного действия на небесные тела.

Тем не менее, повторная проверка и использование новых результатов со специализированного и

предназначенного для наблюдения гамма-лучей спутника «Интеграл» позволило сделать вывод о том,

что темная материя на этот раз ни при чем.

Дети сверхновых

Группа астрофизиков из университета Калифорнии смогла объяснить гамма-излучение аннигиляцией

позитронов, которые возникают при радиоактивном распаде обычного вещества, прежде всего – ядер

тяжелых элементов, которые синтезируются при вспышках сверхновых. Раньше считалось, что сверх-

новые не могут предоставить достаточно материала для создания наблюдаемой картины, но новые рас-

четы ученых опровергли эту гипотезу.

Для того, чтобы связать вспышки сверхновых с радиоактивным распадом, необходимо сделать еще

одно пояснение. Физикам известно, что звезды светятся за счет термоядерных реакций и слияния ядер

легких ( расположенных в начале таблицы Менделеева ) элементов. Ядра водорода сливаются в ядро

гелия, и этот процесс сопровождается выделением энергии в виде квантов излучения и нейтрино.

Гелий вступает в дальнейшие реакции и обеспечивает свечение звезды после исчерпания запасов во-

дорода. Потом начинает "гореть" углерод, и так реакции идут вплоть до образования все более тяжелых

элементов.

Но чем дальше, тем менее эффективны эти реакции. Последний элемент, который может быть получен

путем слияния ядер – это железо. Элементы, расположенные в таблице Менделеева после него, не вы-

деляют энергию при своем образовании, а, напротив, требуют ее, и их синтез внутри звезд в обычных

условиях невозможен. Условия для синтеза меди, золота, урана и других тяжелых элементов происхо-

дит только при экстремальных процессах – при взрывах сверхновых звезд.

Часть рожденных при взрыве сверхновых звезд ядер нестабильна. Поэтом наряду с потоками плазмы

взрыв сверхновой выбрасывает и позитроны, образовавшиеся при распаде рожденных во время вспыш-

ки нестабильных ядер. Высокая скорость позволяет позитронам преодолевать сотни световых лет и

только потом аннигилировать – с образованием излучения, которое являлось для астрономов загадкой.

Темная материя никуда не ушла

Несмотря на то, что одну из загадок Млечного Пути удалось объяснить и без темной материи, сбрасы-

вать ее со счетов никто не собирается. Ряд данных о движении галактик и облаков раскаленной плазмы

свидетельствует о том, что невидимая материя по массе в десятки раз превосходит обычную, но чувст-

вительность современных приборов не позволяет говорить об обнаружении «темных» частиц. При по-

мощи подземной лаборатории в заброшенных золотых рудниках и с использованием астрономических

данных физики надеются, наконец, определить то, что же такое темная материя.

gzt.ru/topnews/science/248597.html

Гипотеза о наличии признаков темной материи в пределах Млечного Пути

не нашла подтверждения - science.compulenta.ru/ 440532

по теме:

Антиматерия нашлась рядом с Землей

Следы «хамелеона» привели к темной энергии

Астрономы нашли "ободранную" галактику

Млечный Путь

Две статьи, опубликованные в журнале Physical Review Letters, показывают, что источником гамма-излу-

чения является аннигиляция антиматерии, которая происходит при встрече межзвездного газа с анти-

частицами, причем появление этих античастиц не связано с темной материей.

Антиматерия и аннигиляция

Античастицы – это элементарные частицы, которые отличаются от обычных только электрическим за-

рядом и некоторыми квантовыми параметрами. Из них можно составить точно такие же атомы и моле-

кулы, но, по пока невыясненным причинам, Вселенная состоит в основном из обычной материи, а не

антивещества.

Античастицы при встрече с обычными их аналогами аннигилируют; то есть если позитрон, античасти-

ца электрона, встречается с электроном – то обе частицы превращаются в кванты излучения, причем

энергия этих квантов настолько велика, что они видны уже не как видимый свет, а как гамма-излучение.

А энергия, которая высвобождается при аннигиляции одного грамма антиматерии, сопоставима со

взрывом ядерной бомбы.

Одним из процессов, в результате которого образуются позитроны, является радиоактивный распад –

в таком случае позитроны иногда еще называют бета-частицами. На Земле они не могут далеко улететь

от места появления и очень быстро аннигилируют, но в космосе у них есть все шансы удалиться на зна-

чительное расстояние и только потом столкнуться с электронами и превратиться в гамма-кванты.

Загадочное свечение

Астрофизики наблюдали ранее гамма-излучение из различных областей нашей Галактики. То, откуда

приходили гамма-лучи, и их энергия не позволяли объяснить появление излучения какими-то процес-

сами на поверхности звезд. Тогда появилась версия о том, что излучение возникает при аннигиляции

антиматерии, которую, в свою очередь, производит материя темная – последнюю пока не удалось об-

наружить ни одним детектором, но ее существование не вызывает вопросов: темная материя заметна

за счет своего гравитационного действия на небесные тела.

Тем не менее, повторная проверка и использование новых результатов со специализированного и

предназначенного для наблюдения гамма-лучей спутника «Интеграл» позволило сделать вывод о том,

что темная материя на этот раз ни при чем.

Дети сверхновых

Группа астрофизиков из университета Калифорнии смогла объяснить гамма-излучение аннигиляцией

позитронов, которые возникают при радиоактивном распаде обычного вещества, прежде всего – ядер

тяжелых элементов, которые синтезируются при вспышках сверхновых. Раньше считалось, что сверх-

новые не могут предоставить достаточно материала для создания наблюдаемой картины, но новые рас-

четы ученых опровергли эту гипотезу.

Для того, чтобы связать вспышки сверхновых с радиоактивным распадом, необходимо сделать еще

одно пояснение. Физикам известно, что звезды светятся за счет термоядерных реакций и слияния ядер

легких ( расположенных в начале таблицы Менделеева ) элементов. Ядра водорода сливаются в ядро

гелия, и этот процесс сопровождается выделением энергии в виде квантов излучения и нейтрино.

Гелий вступает в дальнейшие реакции и обеспечивает свечение звезды после исчерпания запасов во-

дорода. Потом начинает "гореть" углерод, и так реакции идут вплоть до образования все более тяжелых

элементов.

Но чем дальше, тем менее эффективны эти реакции. Последний элемент, который может быть получен

путем слияния ядер – это железо. Элементы, расположенные в таблице Менделеева после него, не вы-

деляют энергию при своем образовании, а, напротив, требуют ее, и их синтез внутри звезд в обычных

условиях невозможен. Условия для синтеза меди, золота, урана и других тяжелых элементов происхо-

дит только при экстремальных процессах – при взрывах сверхновых звезд.

Часть рожденных при взрыве сверхновых звезд ядер нестабильна. Поэтом наряду с потоками плазмы

взрыв сверхновой выбрасывает и позитроны, образовавшиеся при распаде рожденных во время вспыш-

ки нестабильных ядер. Высокая скорость позволяет позитронам преодолевать сотни световых лет и

только потом аннигилировать – с образованием излучения, которое являлось для астрономов загадкой.

Темная материя никуда не ушла

Несмотря на то, что одну из загадок Млечного Пути удалось объяснить и без темной материи, сбрасы-

вать ее со счетов никто не собирается. Ряд данных о движении галактик и облаков раскаленной плазмы

свидетельствует о том, что невидимая материя по массе в десятки раз превосходит обычную, но чувст-

вительность современных приборов не позволяет говорить об обнаружении «темных» частиц. При по-

мощи подземной лаборатории в заброшенных золотых рудниках и с использованием астрономических

данных физики надеются, наконец, определить то, что же такое темная материя.

gzt.ru/topnews/science/248597.html

Гипотеза о наличии признаков темной материи в пределах Млечного Пути

не нашла подтверждения - science.compulenta.ru/ 440532

по теме:

Антиматерия нашлась рядом с Землей

Следы «хамелеона» привели к темной энергии

Астрономы нашли "ободранную" галактику

Первые звезды во Вселенной рождались парами

|

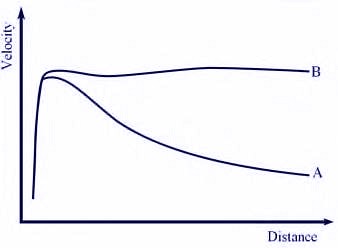

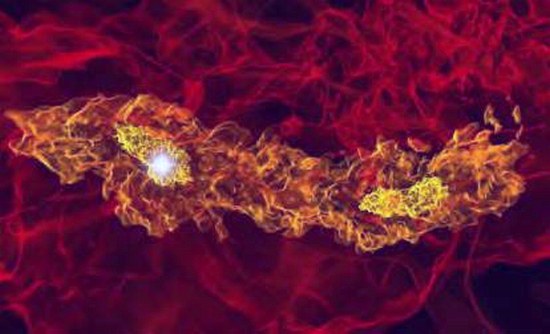

Кадр компьютерной симуляции. Иллюстрация из пресс-релиза SLAC

Физики и астрономы с помощью компьютерного моделирования выяснили, что среди первых во Все-

ленной звезд были «двойняшки». В ближайшем будущем это открытие будет подтверждено наблюде-

ниями, уверены ученые.

Исследователям из Национальной ускорительной лаборатории в Стэнфорде при помощи одной из са-

мых подробных компьютерных моделей удалось проследить эволюцию Вселенной. Модель описала

Вселенную в первые миллионы лет после Большого взрыва, когда по мере расширения и остывания

раскаленная плазма становилась сгустками, из которых впоследствии и сформировались звезды.

Световые годы и взгляд в прошлое

Зафиксировать рождение первых звезд уже не получится. Наблюдать можно только очень яркие собы-

тия вроде взрывов сверхновых или падения облаков газа в черную дыру, случившиеся в прошлом. При-

чина затруднения кроется в скорости света.

Известно, что свет распространяется со скоростью 300 тыс. км в секунду. И Солнце, которое находится

в 150 миллионов км, мы видим таким, каким оно было 498 секунд назад – именно столько времени

идет оттуда свет. Расстояние, которое свет проходит за год, астрономы называют световым годом, и с

такого расстояния все видится ровно так, как было год назад.

Самые крупные и совершенные телескопы позволяют увидеть, например, гибель звезды и сопровожда-

ющую ее вспышку. Рождение же звезд из облака плазмы – процесс не настолько заметный, чтобы раз-

глядеть его с расстояния в 13 млрд световых лет.

Моделирование

В модели, построенной учеными, Вселенная состояла из смеси обычного вещества в виде горячей плот-

ной плазмы и темной материи. Данные о ее составе были получены косвенным путем по оставшемуся

со времен Большого взрыва излучению. И первые результаты моделирования, а именно возраст первых

звезд, оказались полностью соответствующими тем данным, которые ранее получили астрономы!

Первые звезды появились спустя сотни миллионов лет после возникновения Вселенной. Это согласует-

ся с теорией, по которой первые вспышки при гибели светил наблюдались через 600 млн лет после

Большого взрыва.

А вот рождение двойных звезд стало для физиков сюрпризом. В одной из пяти серий моделирования

появилось две звезды, которые обращались вокруг друг друга. Массы «близнецов» составили при «рож-

дении» 6,3 и 10 масс Солнца и потом выросли за счет притяжения окружающего их вещества.

Проверка

То, что первые двойные звезды – тяжелее Солнца, позволило участникам исследования предложить

способ проверки результатов моделирования на практике. Астрофизикам известно, что столь тяжелые

звезды заканчивают свой жизненный путь, превращаясь в черную дыру. И, таким образом, будущее

( а точнее, прошлое, так как до наших дней первые звезды дожить не могли из-за нехватки термоядер-

ного горючего ) у первых двойных систем может развиваться по двум сценариям.

При первом варианте развития событий может получиться пара вращающихся вокруг общей оси чер-

ных дыр. В соответствии с общей теорией относительности такая пара будет порождать волны грави-

тационного поля, и строящиеся сейчас сверхчувствительные детекторы могут попытаться подобные

волны обнаружить. При втором варианте одна из звезд может превратиться в черную дыру раньше

другой и начать поглощать вещество соседней. Такой процесс обязательно сопровождается яркими

вспышками гамма-излучения, которые также могут обнаружить космические обсерватории.

Один из авторов работы Мэтью Турк, комментируя результаты исследования, сказал: «Полученные

результаты уточняют наши представления об эволюции Вселенной. Понимание того, как появились

ранние звезды, поможет нам понять и то, что мы видим в настоящее время. Мы также узнаем и то,

как и откуда появились те атомы, из которых состоит наша планета».

gzt.ru/topnews/science/248586.html

В рамках исследования ученых интересовали процессы формирования первых звезд во Вселенной (тра-

диционно они называются звезды популяции III ). Для этого ученые использовали компьютерную мо-

дель процессов звездообразования, которые происходили в заполненном преимущественно гелием и

водородом космосе всего через 20 миллионов лет после Большого Взрыва. Астрофизики моделировали

временной промежуток длительностью 190 миллионов лет.

Всего ученые запускали свою модель пять раз с различными начальными условиями. В результате в од-

ном случае им удалось обнаружить, что вместо привычных гигантов массой 140-260 солнечных ( имен-

но столько "весили" первые звезды ) из того же облака водорода и гелия может формироваться пара

звезд. Ученые отмечают, что ничего подобного в более ранних симуляциях не наблюдалось.

По словам исследователей, новая схема позволяет разрешить один из парадоксов космологии. Дело в

том, что высокая масса первых звезд должна была приводить к протеканию внутри них достаточно

экзотических реакций с участием материи и антиматерии. В результате после гибели в космическое

пространство должно было выбрасываться большое количество тяжелых элементов с четным числом

протонов в ядре, например, никеля. А значит, подобные элементы должны быть более распространены

в космосе, чем элементы с нечетным числом протонов. Однако ничего подобного не наблюдается.

Исследователи отмечают, что если часть первых звезд была двойными системами, то масса каждого из

компаньонов была сравнительно небольшой, поэтому никаких экзотических реакций в них не происхо-

дило. Таким образом, новое открытие позволяет теоретически устранить данный парадокс. При этом,

однако, исследователи пока не в состоянии назвать долю двойных звезд в популяции III. По их словам,

она должна быть больше пяти процентов и меньше пятидесяти.

Новая работа была воспринята научным сообществом в целом положительно. Многие специалисты,

однако, отмечают, что новая теория отчасти противоречит распространенности массивных черных дыр

в ранней Вселенной. Дело в том, что в случае гравитационного коллапса обеих звезд в паре образовав-

шиеся дыры скорее всего не сольются: их гравитационное взаимодействие выкинет одну из них за пре-

делы системы.

Кроме того, некоторые специалисты предлагают альтернативное объяснение отсутствия большого ко-

личества того же никеля. По их словам, в настоящее время астрономы преимущественно наблюдают

звезды с небольшим содержанием тяжелых элементов ( их легче изучать ), а недостающие элементы

могут "скрываться" в светилах с иным составом.

ссылки:

lenta.ru/news/2009/07/10/stars

newscientist.com/..universes-first-stars-may-have-been-twins.htm

sciencemag.org/cgi/content/abstract/1173540

Кадр компьютерной симуляции. Иллюстрация из пресс-релиза SLAC

Физики и астрономы с помощью компьютерного моделирования выяснили, что среди первых во Все-

ленной звезд были «двойняшки». В ближайшем будущем это открытие будет подтверждено наблюде-

ниями, уверены ученые.

Исследователям из Национальной ускорительной лаборатории в Стэнфорде при помощи одной из са-

мых подробных компьютерных моделей удалось проследить эволюцию Вселенной. Модель описала

Вселенную в первые миллионы лет после Большого взрыва, когда по мере расширения и остывания

раскаленная плазма становилась сгустками, из которых впоследствии и сформировались звезды.

Световые годы и взгляд в прошлое

Зафиксировать рождение первых звезд уже не получится. Наблюдать можно только очень яркие собы-

тия вроде взрывов сверхновых или падения облаков газа в черную дыру, случившиеся в прошлом. При-

чина затруднения кроется в скорости света.

Известно, что свет распространяется со скоростью 300 тыс. км в секунду. И Солнце, которое находится

в 150 миллионов км, мы видим таким, каким оно было 498 секунд назад – именно столько времени

идет оттуда свет. Расстояние, которое свет проходит за год, астрономы называют световым годом, и с

такого расстояния все видится ровно так, как было год назад.

Самые крупные и совершенные телескопы позволяют увидеть, например, гибель звезды и сопровожда-

ющую ее вспышку. Рождение же звезд из облака плазмы – процесс не настолько заметный, чтобы раз-

глядеть его с расстояния в 13 млрд световых лет.

Моделирование

В модели, построенной учеными, Вселенная состояла из смеси обычного вещества в виде горячей плот-

ной плазмы и темной материи. Данные о ее составе были получены косвенным путем по оставшемуся

со времен Большого взрыва излучению. И первые результаты моделирования, а именно возраст первых

звезд, оказались полностью соответствующими тем данным, которые ранее получили астрономы!

Первые звезды появились спустя сотни миллионов лет после возникновения Вселенной. Это согласует-

ся с теорией, по которой первые вспышки при гибели светил наблюдались через 600 млн лет после

Большого взрыва.

А вот рождение двойных звезд стало для физиков сюрпризом. В одной из пяти серий моделирования

появилось две звезды, которые обращались вокруг друг друга. Массы «близнецов» составили при «рож-

дении» 6,3 и 10 масс Солнца и потом выросли за счет притяжения окружающего их вещества.

Проверка

То, что первые двойные звезды – тяжелее Солнца, позволило участникам исследования предложить

способ проверки результатов моделирования на практике. Астрофизикам известно, что столь тяжелые

звезды заканчивают свой жизненный путь, превращаясь в черную дыру. И, таким образом, будущее

( а точнее, прошлое, так как до наших дней первые звезды дожить не могли из-за нехватки термоядер-

ного горючего ) у первых двойных систем может развиваться по двум сценариям.

При первом варианте развития событий может получиться пара вращающихся вокруг общей оси чер-

ных дыр. В соответствии с общей теорией относительности такая пара будет порождать волны грави-

тационного поля, и строящиеся сейчас сверхчувствительные детекторы могут попытаться подобные

волны обнаружить. При втором варианте одна из звезд может превратиться в черную дыру раньше

другой и начать поглощать вещество соседней. Такой процесс обязательно сопровождается яркими

вспышками гамма-излучения, которые также могут обнаружить космические обсерватории.

Один из авторов работы Мэтью Турк, комментируя результаты исследования, сказал: «Полученные

результаты уточняют наши представления об эволюции Вселенной. Понимание того, как появились

ранние звезды, поможет нам понять и то, что мы видим в настоящее время. Мы также узнаем и то,

как и откуда появились те атомы, из которых состоит наша планета».

gzt.ru/topnews/science/248586.html

В рамках исследования ученых интересовали процессы формирования первых звезд во Вселенной (тра-

диционно они называются звезды популяции III ). Для этого ученые использовали компьютерную мо-

дель процессов звездообразования, которые происходили в заполненном преимущественно гелием и

водородом космосе всего через 20 миллионов лет после Большого Взрыва. Астрофизики моделировали

временной промежуток длительностью 190 миллионов лет.

Всего ученые запускали свою модель пять раз с различными начальными условиями. В результате в од-

ном случае им удалось обнаружить, что вместо привычных гигантов массой 140-260 солнечных ( имен-

но столько "весили" первые звезды ) из того же облака водорода и гелия может формироваться пара

звезд. Ученые отмечают, что ничего подобного в более ранних симуляциях не наблюдалось.

По словам исследователей, новая схема позволяет разрешить один из парадоксов космологии. Дело в

том, что высокая масса первых звезд должна была приводить к протеканию внутри них достаточно

экзотических реакций с участием материи и антиматерии. В результате после гибели в космическое

пространство должно было выбрасываться большое количество тяжелых элементов с четным числом

протонов в ядре, например, никеля. А значит, подобные элементы должны быть более распространены

в космосе, чем элементы с нечетным числом протонов. Однако ничего подобного не наблюдается.

Исследователи отмечают, что если часть первых звезд была двойными системами, то масса каждого из

компаньонов была сравнительно небольшой, поэтому никаких экзотических реакций в них не происхо-

дило. Таким образом, новое открытие позволяет теоретически устранить данный парадокс. При этом,

однако, исследователи пока не в состоянии назвать долю двойных звезд в популяции III. По их словам,

она должна быть больше пяти процентов и меньше пятидесяти.

Новая работа была воспринята научным сообществом в целом положительно. Многие специалисты,

однако, отмечают, что новая теория отчасти противоречит распространенности массивных черных дыр

в ранней Вселенной. Дело в том, что в случае гравитационного коллапса обеих звезд в паре образовав-

шиеся дыры скорее всего не сольются: их гравитационное взаимодействие выкинет одну из них за пре-

делы системы.

Кроме того, некоторые специалисты предлагают альтернативное объяснение отсутствия большого ко-

личества того же никеля. По их словам, в настоящее время астрономы преимущественно наблюдают

звезды с небольшим содержанием тяжелых элементов ( их легче изучать ), а недостающие элементы

могут "скрываться" в светилах с иным составом.

ссылки:

lenta.ru/news/2009/07/10/stars

newscientist.com/..universes-first-stars-may-have-been-twins.htm

sciencemag.org/cgi/content/abstract/1173540

меню содержание news348 news349 news350

Израильский ученый из института Вайцмана предсказал существование неизвестного эффекта наруше-

ния второго закона Ньютона, который проявляется в Солнечной системе. Препринт статьи Мордехая

Мильгрома (Mordehai Milgrom), автора теории о модифицированной ньютоновской динамике (МОНД),

доступен на сайте arXiv.org. Пока работа не принята к публикации в научный журнал.

Мильгром предложил теорию МОНД в качестве объяснения феномена отклонения движения галактик

от теоретически предсказанного. Классическая ньютоновская механика постулирует, что движение

объектов должно подчиняться закону F = ma , где F - сила, m - масса объекта, a - его ускорение.

В случае движения галактик друг относительно друга F - это сила притяжения. Из законов Ньютона

вытекает, что более удаленные объекты должны двигаться вокруг массивных центральных тел медлен-

нее, чем близлежащие.

Израильский ученый из института Вайцмана предсказал существование неизвестного эффекта наруше-

ния второго закона Ньютона, который проявляется в Солнечной системе. Препринт статьи Мордехая

Мильгрома (Mordehai Milgrom), автора теории о модифицированной ньютоновской динамике (МОНД),

доступен на сайте arXiv.org. Пока работа не принята к публикации в научный журнал.

Мильгром предложил теорию МОНД в качестве объяснения феномена отклонения движения галактик

от теоретически предсказанного. Классическая ньютоновская механика постулирует, что движение

объектов должно подчиняться закону F = ma , где F - сила, m - масса объекта, a - его ускорение.

В случае движения галактик друг относительно друга F - это сила притяжения. Из законов Ньютона

вытекает, что более удаленные объекты должны двигаться вокруг массивных центральных тел медлен-

нее, чем близлежащие.

Наблюдаемая скорость движения галактик (B) в зависимости от расстояния до точки, вокруг

которой они обращаются, не совпадает с теоретически предсказанной на основании законов

Ньютона (А). Изображение пользователя PhilHibbs с сайта wikipedia.org

Начиная со второй половины XX века астрономы стали находить свидетельства того, что огромные

звездные скопления нарушают законы Ньютона. Наиболее общепринятая гипотеза, объясняющая "не-

правильное" поведение галактик, предполагает, что законы Ньютона не нарушаются, а наблюдаемое

отклонение от них объясняется наличием темной материи. Этим термином обозначают пока экспери-

ментально не обнаруженное вещество, участвующее в гравитационном взаимодействии, но не участ-

вующее в электромагнитном. Темная материя создает дополнительную массу, которая ответственна за

замедление галактик.

Мильгром выдвинул другое объяснение МОНД. По мнению ученого, галактики движутся не так, как

предсказывает ньютоновская механика, именно по той причине, что для систем с большими массами

и расстояниями ее законы нарушаются. Однако все эффекты, которые должны проявляться в случае

правомерности МОНД, невозможно засечь существующими приборами.

В своей новой работе Мильгром показывает существование еще одного проявления МОНД, которое

должно влиять на движение объектов в Солнечной системе. На современном уровне развития техни-

ки их также невозможно зафиксировать, однако при небольшом увеличении чувствительности прибо-

ров они себя проявят.

Многие ученые скептически относятся к гипотезе МОНД, так как она постулирует нарушение одного

из основополагающих законов физики. Однако до тех пор пока эта версия не будет экспериментально

опровергнута (или не будет найдено неопровержимых доказательств существования темной материи ),

она имеет право на существование.

Также читайте статью - "Незаконная теория"

Наблюдаемая скорость движения галактик (B) в зависимости от расстояния до точки, вокруг

которой они обращаются, не совпадает с теоретически предсказанной на основании законов

Ньютона (А). Изображение пользователя PhilHibbs с сайта wikipedia.org

Начиная со второй половины XX века астрономы стали находить свидетельства того, что огромные

звездные скопления нарушают законы Ньютона. Наиболее общепринятая гипотеза, объясняющая "не-

правильное" поведение галактик, предполагает, что законы Ньютона не нарушаются, а наблюдаемое

отклонение от них объясняется наличием темной материи. Этим термином обозначают пока экспери-

ментально не обнаруженное вещество, участвующее в гравитационном взаимодействии, но не участ-

вующее в электромагнитном. Темная материя создает дополнительную массу, которая ответственна за

замедление галактик.

Мильгром выдвинул другое объяснение МОНД. По мнению ученого, галактики движутся не так, как

предсказывает ньютоновская механика, именно по той причине, что для систем с большими массами

и расстояниями ее законы нарушаются. Однако все эффекты, которые должны проявляться в случае

правомерности МОНД, невозможно засечь существующими приборами.

В своей новой работе Мильгром показывает существование еще одного проявления МОНД, которое

должно влиять на движение объектов в Солнечной системе. На современном уровне развития техни-

ки их также невозможно зафиксировать, однако при небольшом увеличении чувствительности прибо-

ров они себя проявят.

Многие ученые скептически относятся к гипотезе МОНД, так как она постулирует нарушение одного

из основополагающих законов физики. Однако до тех пор пока эта версия не будет экспериментально

опровергнута (или не будет найдено неопровержимых доказательств существования темной материи ),

она имеет право на существование.

Также читайте статью - "Незаконная теория" Схема аннигиляции электрона и позитрона. При помощи этого явления ученые

объяснили наблюдаемое распределение гамма-лучей без привлечения темной

материи. Изображение пользователя Strait с сайта wikipedia.org

Две группы астрофизиков предложили объяснение необычному распределению гамма-излучения в

Млечном Пути, оперируя только "обычным" веществом и не привлекая темную материю. Работа одного

из коллективов опубликована в журнале Astrophysical Journal, а второго - в Physical Review Letters.

Краткий анализ статей представлен в пресс-релизе Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Понятие темной материи, или скрытой массы, впервые возникло в 1930-е годы. Астрономы заметили,

что некоторые особенности поведения космических объектов невозможно объяснить с точки зрения

законов физики. Чтобы "уложить" наблюдаемые эффекты в существующие научные рамки, и была пред-

ложена концепция темного вещества. Оно не участвует в электромагнитных взаимодействиях и прояв-

ляется только по своим гравитационным эффектам.

Одним из явлений, которые невозможно было объяснить без привлечения темной материи, считается

распределение гамма-излучения в Галактике. Так, в центре Млечного Пути наблюдается "сгущение"

гамма-лучей по сравнению с его окраинами. Авторы статьи, вышедшей в Astrophysical Journal, объясни-

ли наблюдаемую неравномерность распределения, проанализировав перемещения электронов и их

двойников из антиматерии - позитронов. Когда эти частицы встречаются, они аннигилируют с выде-

лением гамма-излучения. Согласно расчетам ученых, пути электронов и позитронов пролегают как раз

таким образом, что выделяемое при их встрече гамма-излучение с наибольшей вероятностью сконцен-

трируется в центральной части Галактики.

Вторая группа исследователей изучала возможность появления гамма-лучей при аннигиляции частиц

темной материи. При этом должны образовываться электрон-позитронные пары и выделяться гамма-

-кванты. Авторы работы в Physical Review Letters показали, что это событие является маловероятным.

Аннигиляция позитронов и электронов в этом случае должна была бы происходить на слишком малом

расстоянии от взорвавшихся звезд, которые их породили.

Астрономы регулярно находят доказательства за и против существования темной материи. Так, в конце

октября 2008 года появилось сообщения об обнаружении избытка позитронов детекторами прибора

PAMELA. В их происхождении немедленно "обвинили" темную материю. Несколько позже в рамках

проекта ATIC были зафиксированы высокоэнергетические электроны, источником которых также мог-

ла являться загадочная скрытая масса. Однако наблюдения, сделанные несколько позже орбитальным

телескопом "Ферми", не подтвердили этот результат.

lenta.ru/news/2009/07/10/dark

Схема аннигиляции электрона и позитрона. При помощи этого явления ученые

объяснили наблюдаемое распределение гамма-лучей без привлечения темной

материи. Изображение пользователя Strait с сайта wikipedia.org

Две группы астрофизиков предложили объяснение необычному распределению гамма-излучения в

Млечном Пути, оперируя только "обычным" веществом и не привлекая темную материю. Работа одного

из коллективов опубликована в журнале Astrophysical Journal, а второго - в Physical Review Letters.

Краткий анализ статей представлен в пресс-релизе Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Понятие темной материи, или скрытой массы, впервые возникло в 1930-е годы. Астрономы заметили,

что некоторые особенности поведения космических объектов невозможно объяснить с точки зрения

законов физики. Чтобы "уложить" наблюдаемые эффекты в существующие научные рамки, и была пред-

ложена концепция темного вещества. Оно не участвует в электромагнитных взаимодействиях и прояв-

ляется только по своим гравитационным эффектам.

Одним из явлений, которые невозможно было объяснить без привлечения темной материи, считается

распределение гамма-излучения в Галактике. Так, в центре Млечного Пути наблюдается "сгущение"

гамма-лучей по сравнению с его окраинами. Авторы статьи, вышедшей в Astrophysical Journal, объясни-

ли наблюдаемую неравномерность распределения, проанализировав перемещения электронов и их

двойников из антиматерии - позитронов. Когда эти частицы встречаются, они аннигилируют с выде-

лением гамма-излучения. Согласно расчетам ученых, пути электронов и позитронов пролегают как раз

таким образом, что выделяемое при их встрече гамма-излучение с наибольшей вероятностью сконцен-

трируется в центральной части Галактики.

Вторая группа исследователей изучала возможность появления гамма-лучей при аннигиляции частиц

темной материи. При этом должны образовываться электрон-позитронные пары и выделяться гамма-

-кванты. Авторы работы в Physical Review Letters показали, что это событие является маловероятным.

Аннигиляция позитронов и электронов в этом случае должна была бы происходить на слишком малом

расстоянии от взорвавшихся звезд, которые их породили.

Астрономы регулярно находят доказательства за и против существования темной материи. Так, в конце

октября 2008 года появилось сообщения об обнаружении избытка позитронов детекторами прибора

PAMELA. В их происхождении немедленно "обвинили" темную материю. Несколько позже в рамках

проекта ATIC были зафиксированы высокоэнергетические электроны, источником которых также мог-

ла являться загадочная скрытая масса. Однако наблюдения, сделанные несколько позже орбитальным

телескопом "Ферми", не подтвердили этот результат.

lenta.ru/news/2009/07/10/dark

Млечный Путь

Две статьи, опубликованные в журнале Physical Review Letters, показывают, что источником гамма-излу-

чения является аннигиляция антиматерии, которая происходит при встрече межзвездного газа с анти-

частицами, причем появление этих античастиц не связано с темной материей.

Антиматерия и аннигиляция

Античастицы – это элементарные частицы, которые отличаются от обычных только электрическим за-

рядом и некоторыми квантовыми параметрами. Из них можно составить точно такие же атомы и моле-

кулы, но, по пока невыясненным причинам, Вселенная состоит в основном из обычной материи, а не

антивещества.

Античастицы при встрече с обычными их аналогами аннигилируют; то есть если позитрон, античасти-

ца электрона, встречается с электроном – то обе частицы превращаются в кванты излучения, причем

энергия этих квантов настолько велика, что они видны уже не как видимый свет, а как гамма-излучение.

А энергия, которая высвобождается при аннигиляции одного грамма антиматерии, сопоставима со

взрывом ядерной бомбы.

Одним из процессов, в результате которого образуются позитроны, является радиоактивный распад –

в таком случае позитроны иногда еще называют бета-частицами. На Земле они не могут далеко улететь

от места появления и очень быстро аннигилируют, но в космосе у них есть все шансы удалиться на зна-

чительное расстояние и только потом столкнуться с электронами и превратиться в гамма-кванты.

Загадочное свечение

Астрофизики наблюдали ранее гамма-излучение из различных областей нашей Галактики. То, откуда

приходили гамма-лучи, и их энергия не позволяли объяснить появление излучения какими-то процес-

сами на поверхности звезд. Тогда появилась версия о том, что излучение возникает при аннигиляции

антиматерии, которую, в свою очередь, производит материя темная – последнюю пока не удалось об-

наружить ни одним детектором, но ее существование не вызывает вопросов: темная материя заметна

за счет своего гравитационного действия на небесные тела.

Тем не менее, повторная проверка и использование новых результатов со специализированного и

предназначенного для наблюдения гамма-лучей спутника «Интеграл» позволило сделать вывод о том,

что темная материя на этот раз ни при чем.

Дети сверхновых

Группа астрофизиков из университета Калифорнии смогла объяснить гамма-излучение аннигиляцией

позитронов, которые возникают при радиоактивном распаде обычного вещества, прежде всего – ядер

тяжелых элементов, которые синтезируются при вспышках сверхновых. Раньше считалось, что сверх-

новые не могут предоставить достаточно материала для создания наблюдаемой картины, но новые рас-

четы ученых опровергли эту гипотезу.

Для того, чтобы связать вспышки сверхновых с радиоактивным распадом, необходимо сделать еще

одно пояснение. Физикам известно, что звезды светятся за счет термоядерных реакций и слияния ядер

легких ( расположенных в начале таблицы Менделеева ) элементов. Ядра водорода сливаются в ядро

гелия, и этот процесс сопровождается выделением энергии в виде квантов излучения и нейтрино.

Гелий вступает в дальнейшие реакции и обеспечивает свечение звезды после исчерпания запасов во-

дорода. Потом начинает "гореть" углерод, и так реакции идут вплоть до образования все более тяжелых

элементов.

Но чем дальше, тем менее эффективны эти реакции. Последний элемент, который может быть получен

путем слияния ядер – это железо. Элементы, расположенные в таблице Менделеева после него, не вы-

деляют энергию при своем образовании, а, напротив, требуют ее, и их синтез внутри звезд в обычных

условиях невозможен. Условия для синтеза меди, золота, урана и других тяжелых элементов происхо-

дит только при экстремальных процессах – при взрывах сверхновых звезд.

Часть рожденных при взрыве сверхновых звезд ядер нестабильна. Поэтом наряду с потоками плазмы

взрыв сверхновой выбрасывает и позитроны, образовавшиеся при распаде рожденных во время вспыш-

ки нестабильных ядер. Высокая скорость позволяет позитронам преодолевать сотни световых лет и

только потом аннигилировать – с образованием излучения, которое являлось для астрономов загадкой.

Темная материя никуда не ушла

Несмотря на то, что одну из загадок Млечного Пути удалось объяснить и без темной материи, сбрасы-

вать ее со счетов никто не собирается. Ряд данных о движении галактик и облаков раскаленной плазмы

свидетельствует о том, что невидимая материя по массе в десятки раз превосходит обычную, но чувст-

вительность современных приборов не позволяет говорить об обнаружении «темных» частиц. При по-

мощи подземной лаборатории в заброшенных золотых рудниках и с использованием астрономических

данных физики надеются, наконец, определить то, что же такое темная материя.

gzt.ru/topnews/science/248597.html

Гипотеза о наличии признаков темной материи в пределах Млечного Пути

не нашла подтверждения - science.compulenta.ru/ 440532

по теме:

Антиматерия нашлась рядом с Землей

Следы «хамелеона» привели к темной энергии

Астрономы нашли "ободранную" галактику

Млечный Путь

Две статьи, опубликованные в журнале Physical Review Letters, показывают, что источником гамма-излу-

чения является аннигиляция антиматерии, которая происходит при встрече межзвездного газа с анти-

частицами, причем появление этих античастиц не связано с темной материей.

Антиматерия и аннигиляция

Античастицы – это элементарные частицы, которые отличаются от обычных только электрическим за-

рядом и некоторыми квантовыми параметрами. Из них можно составить точно такие же атомы и моле-

кулы, но, по пока невыясненным причинам, Вселенная состоит в основном из обычной материи, а не

антивещества.

Античастицы при встрече с обычными их аналогами аннигилируют; то есть если позитрон, античасти-

ца электрона, встречается с электроном – то обе частицы превращаются в кванты излучения, причем

энергия этих квантов настолько велика, что они видны уже не как видимый свет, а как гамма-излучение.

А энергия, которая высвобождается при аннигиляции одного грамма антиматерии, сопоставима со

взрывом ядерной бомбы.

Одним из процессов, в результате которого образуются позитроны, является радиоактивный распад –

в таком случае позитроны иногда еще называют бета-частицами. На Земле они не могут далеко улететь

от места появления и очень быстро аннигилируют, но в космосе у них есть все шансы удалиться на зна-

чительное расстояние и только потом столкнуться с электронами и превратиться в гамма-кванты.

Загадочное свечение

Астрофизики наблюдали ранее гамма-излучение из различных областей нашей Галактики. То, откуда

приходили гамма-лучи, и их энергия не позволяли объяснить появление излучения какими-то процес-

сами на поверхности звезд. Тогда появилась версия о том, что излучение возникает при аннигиляции

антиматерии, которую, в свою очередь, производит материя темная – последнюю пока не удалось об-

наружить ни одним детектором, но ее существование не вызывает вопросов: темная материя заметна

за счет своего гравитационного действия на небесные тела.

Тем не менее, повторная проверка и использование новых результатов со специализированного и

предназначенного для наблюдения гамма-лучей спутника «Интеграл» позволило сделать вывод о том,

что темная материя на этот раз ни при чем.

Дети сверхновых

Группа астрофизиков из университета Калифорнии смогла объяснить гамма-излучение аннигиляцией

позитронов, которые возникают при радиоактивном распаде обычного вещества, прежде всего – ядер

тяжелых элементов, которые синтезируются при вспышках сверхновых. Раньше считалось, что сверх-

новые не могут предоставить достаточно материала для создания наблюдаемой картины, но новые рас-

четы ученых опровергли эту гипотезу.

Для того, чтобы связать вспышки сверхновых с радиоактивным распадом, необходимо сделать еще

одно пояснение. Физикам известно, что звезды светятся за счет термоядерных реакций и слияния ядер

легких ( расположенных в начале таблицы Менделеева ) элементов. Ядра водорода сливаются в ядро

гелия, и этот процесс сопровождается выделением энергии в виде квантов излучения и нейтрино.

Гелий вступает в дальнейшие реакции и обеспечивает свечение звезды после исчерпания запасов во-

дорода. Потом начинает "гореть" углерод, и так реакции идут вплоть до образования все более тяжелых

элементов.

Но чем дальше, тем менее эффективны эти реакции. Последний элемент, который может быть получен

путем слияния ядер – это железо. Элементы, расположенные в таблице Менделеева после него, не вы-

деляют энергию при своем образовании, а, напротив, требуют ее, и их синтез внутри звезд в обычных

условиях невозможен. Условия для синтеза меди, золота, урана и других тяжелых элементов происхо-

дит только при экстремальных процессах – при взрывах сверхновых звезд.

Часть рожденных при взрыве сверхновых звезд ядер нестабильна. Поэтом наряду с потоками плазмы

взрыв сверхновой выбрасывает и позитроны, образовавшиеся при распаде рожденных во время вспыш-

ки нестабильных ядер. Высокая скорость позволяет позитронам преодолевать сотни световых лет и

только потом аннигилировать – с образованием излучения, которое являлось для астрономов загадкой.

Темная материя никуда не ушла

Несмотря на то, что одну из загадок Млечного Пути удалось объяснить и без темной материи, сбрасы-

вать ее со счетов никто не собирается. Ряд данных о движении галактик и облаков раскаленной плазмы

свидетельствует о том, что невидимая материя по массе в десятки раз превосходит обычную, но чувст-

вительность современных приборов не позволяет говорить об обнаружении «темных» частиц. При по-

мощи подземной лаборатории в заброшенных золотых рудниках и с использованием астрономических

данных физики надеются, наконец, определить то, что же такое темная материя.

gzt.ru/topnews/science/248597.html

Гипотеза о наличии признаков темной материи в пределах Млечного Пути

не нашла подтверждения - science.compulenta.ru/ 440532

по теме:

Антиматерия нашлась рядом с Землей

Следы «хамелеона» привели к темной энергии

Астрономы нашли "ободранную" галактику

Кадр компьютерной симуляции. Иллюстрация из пресс-релиза SLAC

Физики и астрономы с помощью компьютерного моделирования выяснили, что среди первых во Все-

ленной звезд были «двойняшки». В ближайшем будущем это открытие будет подтверждено наблюде-

ниями, уверены ученые.

Исследователям из Национальной ускорительной лаборатории в Стэнфорде при помощи одной из са-

мых подробных компьютерных моделей удалось проследить эволюцию Вселенной. Модель описала

Вселенную в первые миллионы лет после Большого взрыва, когда по мере расширения и остывания

раскаленная плазма становилась сгустками, из которых впоследствии и сформировались звезды.

Световые годы и взгляд в прошлое

Зафиксировать рождение первых звезд уже не получится. Наблюдать можно только очень яркие собы-

тия вроде взрывов сверхновых или падения облаков газа в черную дыру, случившиеся в прошлом. При-

чина затруднения кроется в скорости света.

Известно, что свет распространяется со скоростью 300 тыс. км в секунду. И Солнце, которое находится

в 150 миллионов км, мы видим таким, каким оно было 498 секунд назад – именно столько времени

идет оттуда свет. Расстояние, которое свет проходит за год, астрономы называют световым годом, и с

такого расстояния все видится ровно так, как было год назад.

Самые крупные и совершенные телескопы позволяют увидеть, например, гибель звезды и сопровожда-

ющую ее вспышку. Рождение же звезд из облака плазмы – процесс не настолько заметный, чтобы раз-

глядеть его с расстояния в 13 млрд световых лет.

Моделирование

В модели, построенной учеными, Вселенная состояла из смеси обычного вещества в виде горячей плот-

ной плазмы и темной материи. Данные о ее составе были получены косвенным путем по оставшемуся

со времен Большого взрыва излучению. И первые результаты моделирования, а именно возраст первых

звезд, оказались полностью соответствующими тем данным, которые ранее получили астрономы!

Первые звезды появились спустя сотни миллионов лет после возникновения Вселенной. Это согласует-

ся с теорией, по которой первые вспышки при гибели светил наблюдались через 600 млн лет после

Большого взрыва.

А вот рождение двойных звезд стало для физиков сюрпризом. В одной из пяти серий моделирования

появилось две звезды, которые обращались вокруг друг друга. Массы «близнецов» составили при «рож-

дении» 6,3 и 10 масс Солнца и потом выросли за счет притяжения окружающего их вещества.

Проверка

То, что первые двойные звезды – тяжелее Солнца, позволило участникам исследования предложить

способ проверки результатов моделирования на практике. Астрофизикам известно, что столь тяжелые

звезды заканчивают свой жизненный путь, превращаясь в черную дыру. И, таким образом, будущее

( а точнее, прошлое, так как до наших дней первые звезды дожить не могли из-за нехватки термоядер-

ного горючего ) у первых двойных систем может развиваться по двум сценариям.

При первом варианте развития событий может получиться пара вращающихся вокруг общей оси чер-

ных дыр. В соответствии с общей теорией относительности такая пара будет порождать волны грави-

тационного поля, и строящиеся сейчас сверхчувствительные детекторы могут попытаться подобные

волны обнаружить. При втором варианте одна из звезд может превратиться в черную дыру раньше

другой и начать поглощать вещество соседней. Такой процесс обязательно сопровождается яркими

вспышками гамма-излучения, которые также могут обнаружить космические обсерватории.

Один из авторов работы Мэтью Турк, комментируя результаты исследования, сказал: «Полученные

результаты уточняют наши представления об эволюции Вселенной. Понимание того, как появились

ранние звезды, поможет нам понять и то, что мы видим в настоящее время. Мы также узнаем и то,

как и откуда появились те атомы, из которых состоит наша планета».

gzt.ru/topnews/science/248586.html

В рамках исследования ученых интересовали процессы формирования первых звезд во Вселенной (тра-

диционно они называются звезды популяции III ). Для этого ученые использовали компьютерную мо-

дель процессов звездообразования, которые происходили в заполненном преимущественно гелием и

водородом космосе всего через 20 миллионов лет после Большого Взрыва. Астрофизики моделировали

временной промежуток длительностью 190 миллионов лет.

Всего ученые запускали свою модель пять раз с различными начальными условиями. В результате в од-

ном случае им удалось обнаружить, что вместо привычных гигантов массой 140-260 солнечных ( имен-

но столько "весили" первые звезды ) из того же облака водорода и гелия может формироваться пара

звезд. Ученые отмечают, что ничего подобного в более ранних симуляциях не наблюдалось.

По словам исследователей, новая схема позволяет разрешить один из парадоксов космологии. Дело в

том, что высокая масса первых звезд должна была приводить к протеканию внутри них достаточно

экзотических реакций с участием материи и антиматерии. В результате после гибели в космическое

пространство должно было выбрасываться большое количество тяжелых элементов с четным числом

протонов в ядре, например, никеля. А значит, подобные элементы должны быть более распространены

в космосе, чем элементы с нечетным числом протонов. Однако ничего подобного не наблюдается.

Исследователи отмечают, что если часть первых звезд была двойными системами, то масса каждого из

компаньонов была сравнительно небольшой, поэтому никаких экзотических реакций в них не происхо-

дило. Таким образом, новое открытие позволяет теоретически устранить данный парадокс. При этом,

однако, исследователи пока не в состоянии назвать долю двойных звезд в популяции III. По их словам,

она должна быть больше пяти процентов и меньше пятидесяти.

Новая работа была воспринята научным сообществом в целом положительно. Многие специалисты,

однако, отмечают, что новая теория отчасти противоречит распространенности массивных черных дыр

в ранней Вселенной. Дело в том, что в случае гравитационного коллапса обеих звезд в паре образовав-

шиеся дыры скорее всего не сольются: их гравитационное взаимодействие выкинет одну из них за пре-

делы системы.

Кроме того, некоторые специалисты предлагают альтернативное объяснение отсутствия большого ко-

личества того же никеля. По их словам, в настоящее время астрономы преимущественно наблюдают

звезды с небольшим содержанием тяжелых элементов ( их легче изучать ), а недостающие элементы

могут "скрываться" в светилах с иным составом.

ссылки:

lenta.ru/news/2009/07/10/stars

newscientist.com/..universes-first-stars-may-have-been-twins.htm

sciencemag.org/cgi/content/abstract/1173540

Кадр компьютерной симуляции. Иллюстрация из пресс-релиза SLAC

Физики и астрономы с помощью компьютерного моделирования выяснили, что среди первых во Все-

ленной звезд были «двойняшки». В ближайшем будущем это открытие будет подтверждено наблюде-

ниями, уверены ученые.

Исследователям из Национальной ускорительной лаборатории в Стэнфорде при помощи одной из са-

мых подробных компьютерных моделей удалось проследить эволюцию Вселенной. Модель описала

Вселенную в первые миллионы лет после Большого взрыва, когда по мере расширения и остывания

раскаленная плазма становилась сгустками, из которых впоследствии и сформировались звезды.

Световые годы и взгляд в прошлое

Зафиксировать рождение первых звезд уже не получится. Наблюдать можно только очень яркие собы-

тия вроде взрывов сверхновых или падения облаков газа в черную дыру, случившиеся в прошлом. При-

чина затруднения кроется в скорости света.

Известно, что свет распространяется со скоростью 300 тыс. км в секунду. И Солнце, которое находится

в 150 миллионов км, мы видим таким, каким оно было 498 секунд назад – именно столько времени

идет оттуда свет. Расстояние, которое свет проходит за год, астрономы называют световым годом, и с

такого расстояния все видится ровно так, как было год назад.

Самые крупные и совершенные телескопы позволяют увидеть, например, гибель звезды и сопровожда-

ющую ее вспышку. Рождение же звезд из облака плазмы – процесс не настолько заметный, чтобы раз-

глядеть его с расстояния в 13 млрд световых лет.

Моделирование

В модели, построенной учеными, Вселенная состояла из смеси обычного вещества в виде горячей плот-

ной плазмы и темной материи. Данные о ее составе были получены косвенным путем по оставшемуся

со времен Большого взрыва излучению. И первые результаты моделирования, а именно возраст первых

звезд, оказались полностью соответствующими тем данным, которые ранее получили астрономы!

Первые звезды появились спустя сотни миллионов лет после возникновения Вселенной. Это согласует-

ся с теорией, по которой первые вспышки при гибели светил наблюдались через 600 млн лет после

Большого взрыва.

А вот рождение двойных звезд стало для физиков сюрпризом. В одной из пяти серий моделирования

появилось две звезды, которые обращались вокруг друг друга. Массы «близнецов» составили при «рож-

дении» 6,3 и 10 масс Солнца и потом выросли за счет притяжения окружающего их вещества.

Проверка

То, что первые двойные звезды – тяжелее Солнца, позволило участникам исследования предложить

способ проверки результатов моделирования на практике. Астрофизикам известно, что столь тяжелые

звезды заканчивают свой жизненный путь, превращаясь в черную дыру. И, таким образом, будущее

( а точнее, прошлое, так как до наших дней первые звезды дожить не могли из-за нехватки термоядер-

ного горючего ) у первых двойных систем может развиваться по двум сценариям.

При первом варианте развития событий может получиться пара вращающихся вокруг общей оси чер-

ных дыр. В соответствии с общей теорией относительности такая пара будет порождать волны грави-

тационного поля, и строящиеся сейчас сверхчувствительные детекторы могут попытаться подобные

волны обнаружить. При втором варианте одна из звезд может превратиться в черную дыру раньше

другой и начать поглощать вещество соседней. Такой процесс обязательно сопровождается яркими

вспышками гамма-излучения, которые также могут обнаружить космические обсерватории.

Один из авторов работы Мэтью Турк, комментируя результаты исследования, сказал: «Полученные

результаты уточняют наши представления об эволюции Вселенной. Понимание того, как появились

ранние звезды, поможет нам понять и то, что мы видим в настоящее время. Мы также узнаем и то,

как и откуда появились те атомы, из которых состоит наша планета».

gzt.ru/topnews/science/248586.html

В рамках исследования ученых интересовали процессы формирования первых звезд во Вселенной (тра-

диционно они называются звезды популяции III ). Для этого ученые использовали компьютерную мо-

дель процессов звездообразования, которые происходили в заполненном преимущественно гелием и

водородом космосе всего через 20 миллионов лет после Большого Взрыва. Астрофизики моделировали

временной промежуток длительностью 190 миллионов лет.

Всего ученые запускали свою модель пять раз с различными начальными условиями. В результате в од-

ном случае им удалось обнаружить, что вместо привычных гигантов массой 140-260 солнечных ( имен-

но столько "весили" первые звезды ) из того же облака водорода и гелия может формироваться пара

звезд. Ученые отмечают, что ничего подобного в более ранних симуляциях не наблюдалось.

По словам исследователей, новая схема позволяет разрешить один из парадоксов космологии. Дело в

том, что высокая масса первых звезд должна была приводить к протеканию внутри них достаточно

экзотических реакций с участием материи и антиматерии. В результате после гибели в космическое

пространство должно было выбрасываться большое количество тяжелых элементов с четным числом

протонов в ядре, например, никеля. А значит, подобные элементы должны быть более распространены

в космосе, чем элементы с нечетным числом протонов. Однако ничего подобного не наблюдается.

Исследователи отмечают, что если часть первых звезд была двойными системами, то масса каждого из

компаньонов была сравнительно небольшой, поэтому никаких экзотических реакций в них не происхо-

дило. Таким образом, новое открытие позволяет теоретически устранить данный парадокс. При этом,

однако, исследователи пока не в состоянии назвать долю двойных звезд в популяции III. По их словам,

она должна быть больше пяти процентов и меньше пятидесяти.

Новая работа была воспринята научным сообществом в целом положительно. Многие специалисты,

однако, отмечают, что новая теория отчасти противоречит распространенности массивных черных дыр

в ранней Вселенной. Дело в том, что в случае гравитационного коллапса обеих звезд в паре образовав-

шиеся дыры скорее всего не сольются: их гравитационное взаимодействие выкинет одну из них за пре-

делы системы.

Кроме того, некоторые специалисты предлагают альтернативное объяснение отсутствия большого ко-

личества того же никеля. По их словам, в настоящее время астрономы преимущественно наблюдают

звезды с небольшим содержанием тяжелых элементов ( их легче изучать ), а недостающие элементы

могут "скрываться" в светилах с иным составом.

ссылки:

lenta.ru/news/2009/07/10/stars

newscientist.com/..universes-first-stars-may-have-been-twins.htm

sciencemag.org/cgi/content/abstract/1173540