ASTRO новости

меню / содержание

/ news121 news122 news123

Кратеры-призраки

раскрывают тайну астероида Эрос

|

Eros

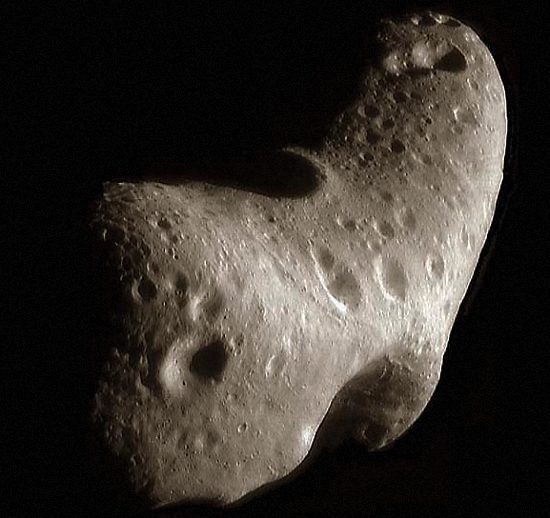

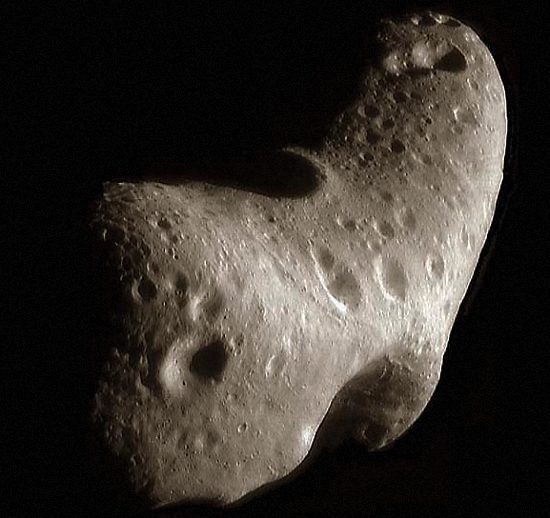

Более 4 лет назад космический аппарат впервые в истории опустился на поверхность астероида. По-

лученные тогда снимки загадали учёным такую загадку, что только теперь, да и то с некоторой долей

неуверенности, астрономы могут сказать – что там произошло. Недавно вновь всплыло замечательное

имя астероида – Эрос ( Eros), который наделал много шума в 2001 году. Тогда американский аппарат

NEAR-Shoemaker приблизился к астероиду, провёл его съёмку с малой высоты, а в конце своей миссии

плавно опустился на поверхность космического булыжника размером примерно 33 х 13 километров.

Кадры, которые зонд снимал вплоть до посадки, очень удивили специалистов.

Eros

Более 4 лет назад космический аппарат впервые в истории опустился на поверхность астероида. По-

лученные тогда снимки загадали учёным такую загадку, что только теперь, да и то с некоторой долей

неуверенности, астрономы могут сказать – что там произошло. Недавно вновь всплыло замечательное

имя астероида – Эрос ( Eros), который наделал много шума в 2001 году. Тогда американский аппарат

NEAR-Shoemaker приблизился к астероиду, провёл его съёмку с малой высоты, а в конце своей миссии

плавно опустился на поверхность космического булыжника размером примерно 33 х 13 километров.

Кадры, которые зонд снимал вплоть до посадки, очень удивили специалистов.

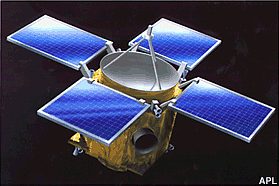

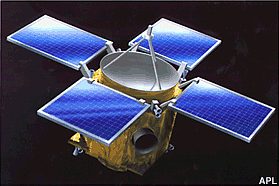

зонд Near-Shoemaker

Ну, положим, крупнейший на Эросе ударный кратер, диаметром более 5 километров с именем Психея

(Psyche), был обнаружен ещё раньше, но вот сюрприз – на 40% поверхности Эроса почти полностью от-

сутствовали кратеры меньше, чем 500 метров в поперечнике. По степени повреждения кратерами, осо-

бенно - самыми мелкими, астрономы судят о возрасте поверхности астероидов.

зонд Near-Shoemaker

Ну, положим, крупнейший на Эросе ударный кратер, диаметром более 5 километров с именем Психея

(Psyche), был обнаружен ещё раньше, но вот сюрприз – на 40% поверхности Эроса почти полностью от-

сутствовали кратеры меньше, чем 500 метров в поперечнике. По степени повреждения кратерами, осо-

бенно - самыми мелкими, астрономы судят о возрасте поверхности астероидов.

Крупные кратеры, в большинстве своём, образовались в самый ранний период развития Солнечной

системы, когда тела часто сталкивались, дробились на более мелкие, а те иной раз опять скапливались

в устойчивые "комья".

Кратеры поменьше – след более поздних эпох, когда мириады мелких обломков курсировали поперёк

всего нашего планетного мирка, натыкаясь на планеты, их спутники и астероиды.

Поскольку Эрос, как и другие астероиды – своего рода строительный мусор, оставшийся от рождения

нашей системы, и насчитывает возраст аж в 4,5 миллиардов лет, его необычайно гладкая поверхность

должна была недавно ( по меркам Солнечной системы ) обновиться.

Крупные кратеры, в большинстве своём, образовались в самый ранний период развития Солнечной

системы, когда тела часто сталкивались, дробились на более мелкие, а те иной раз опять скапливались

в устойчивые "комья".

Кратеры поменьше – след более поздних эпох, когда мириады мелких обломков курсировали поперёк

всего нашего планетного мирка, натыкаясь на планеты, их спутники и астероиды.

Поскольку Эрос, как и другие астероиды – своего рода строительный мусор, оставшийся от рождения

нашей системы, и насчитывает возраст аж в 4,5 миллиардов лет, его необычайно гладкая поверхность

должна была недавно ( по меркам Солнечной системы ) обновиться.

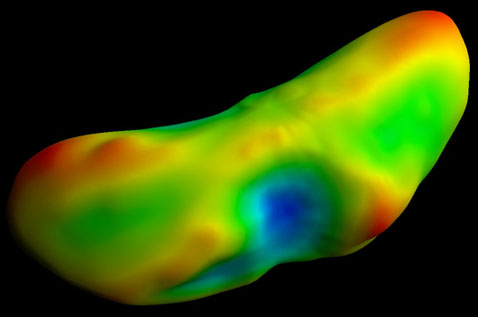

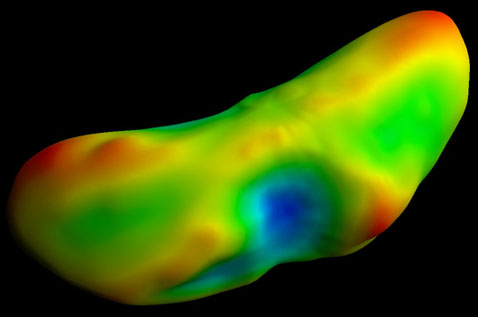

гравитационная карта Эроса, уровень притяжения повышается

от синего к красному

Но как? Первые предположения были высказаны ещё в 2001 году. Самых "отчаянных" учёных загадка

Эроса даже заставила подозревать его в "причастности к зеркальной материи". Однако были и более

приземлённые версии, которые лишь теперь вылились в стройную гипотезу.

Новое исследование провёл Питер Томас ( Peter Thomas) из университета Корнелла ( Cornell University ).

И он говорит о пересмотре всего подхода к оценке возраста, состава и эволюции астероидов, ибо такой

отработанный метод анализа, как подсчёт небольших кратеров – отныне можно считать некорректным.

Эрос, вероятно, даст учёным ключ к решению давнего спора – каковы астероиды внутри. По одной вер-

сии, это монолитные скалы, по другой – скорее - сверхскопления разнокалиберных валунов, более-ме-

нее прочно держащихся вместе, по третьей – есть астероиды первого типа и астероиды – типа второго.

Томас говорит – "А вот никто и не угадал". Во всяком случае, один астероид - Эрос - имеет очень за-

нятное строение.

гравитационная карта Эроса, уровень притяжения повышается

от синего к красному

Но как? Первые предположения были высказаны ещё в 2001 году. Самых "отчаянных" учёных загадка

Эроса даже заставила подозревать его в "причастности к зеркальной материи". Однако были и более

приземлённые версии, которые лишь теперь вылились в стройную гипотезу.

Новое исследование провёл Питер Томас ( Peter Thomas) из университета Корнелла ( Cornell University ).

И он говорит о пересмотре всего подхода к оценке возраста, состава и эволюции астероидов, ибо такой

отработанный метод анализа, как подсчёт небольших кратеров – отныне можно считать некорректным.

Эрос, вероятно, даст учёным ключ к решению давнего спора – каковы астероиды внутри. По одной вер-

сии, это монолитные скалы, по другой – скорее - сверхскопления разнокалиберных валунов, более-ме-

нее прочно держащихся вместе, по третьей – есть астероиды первого типа и астероиды – типа второго.

Томас говорит – "А вот никто и не угадал". Во всяком случае, один астероид - Эрос - имеет очень за-

нятное строение.

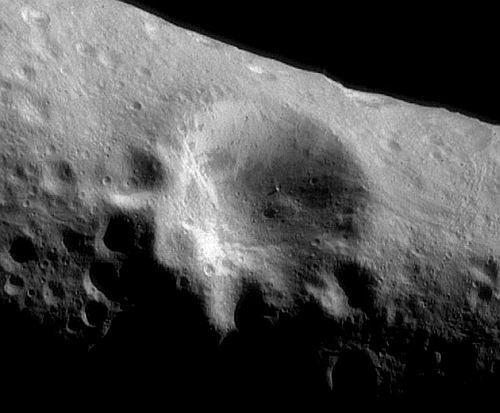

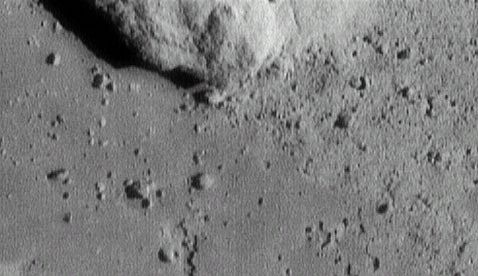

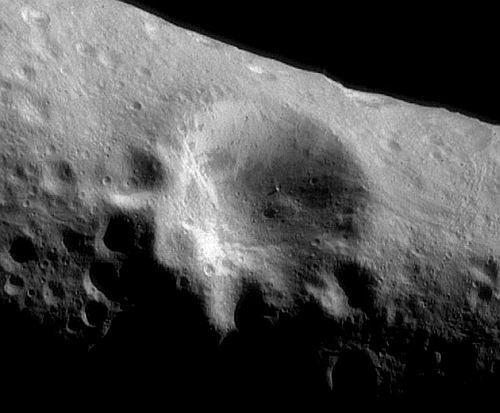

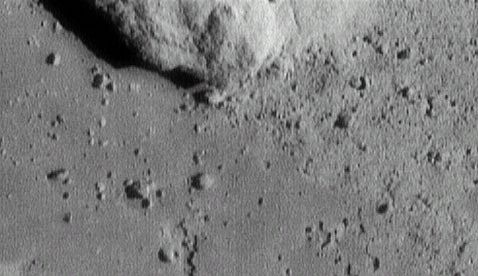

пейзажи на Эросе отличаются заметным разнообразием – исчерченные кратерами равнины

чередуются с гладкими участками, россыпями камней и цветными полосами

Итак. Что вы скажете об исчезнувших маленьких кратерах? Отбросив все невероятные гипотезы …

на ум сразу приходит цепочка "сильное столкновение с большим объектом (помните мегакратер?) – вы-

брос материала от удара – засыпание сверху половины поверхности Эроса".

Тут вы будете на верном пути, ибо мегакратер (заметим, сравнительно молодой, как определили астро-

номы ) – имеет к загадке Эроса прямое отношение. Но расчёты Томаса и его коллег показывают – не

было никакого "присыпания" сверху. Кратеры исчезли от колебаний поверхности, вызванных ударом.

Как исчезает ямка на тарелке с мукой, если тарелку слегка потрясти.

пейзажи на Эросе отличаются заметным разнообразием – исчерченные кратерами равнины

чередуются с гладкими участками, россыпями камней и цветными полосами

Итак. Что вы скажете об исчезнувших маленьких кратерах? Отбросив все невероятные гипотезы …

на ум сразу приходит цепочка "сильное столкновение с большим объектом (помните мегакратер?) – вы-

брос материала от удара – засыпание сверху половины поверхности Эроса".

Тут вы будете на верном пути, ибо мегакратер (заметим, сравнительно молодой, как определили астро-

номы ) – имеет к загадке Эроса прямое отношение. Но расчёты Томаса и его коллег показывают – не

было никакого "присыпания" сверху. Кратеры исчезли от колебаний поверхности, вызванных ударом.

Как исчезает ямка на тарелке с мукой, если тарелку слегка потрясти.

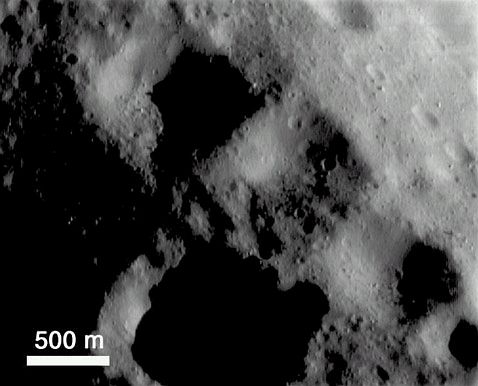

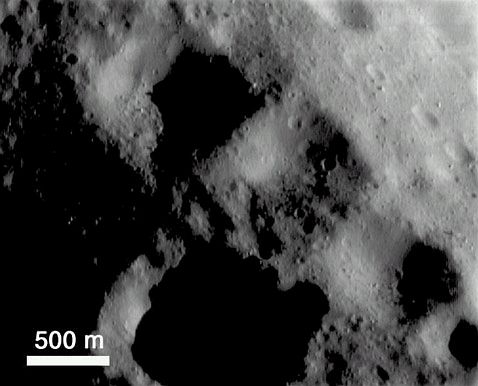

кратеры-призраки в нижней половине кадра - это старые кратеры, почти уничтоженные

"дрожью" поверхности Эроса во время столкновений ( фото space.com )

Так значит поверхность Эроса "рассыпчатая", словно реголит в лунных морях? Да. Но тогда, может,

правы те, кто говорит о раздробленности структуры астероидов?

Нет. Томас говорит, что через такую структуру не передались бы сейсмические колебания от удара од-

ного астероида в другой. Настолько, чтобы перетряхнуть поверхность Эроса на значительной площади.

А потому строение этой летающей скалы видится таким: крупное цельное каменное ядро и весьма толс-

тый ( несколько десятков метров) слой реголита – мелкого "порошка", подобного лунному грунту.

Данный вывод прекрасно согласуется с тем фактом, что распространённость кратеров меньше 200 мет-

ров на Эросе едва ни линейно снижается с уменьшением их диаметра. То есть, самых-самых мелких

кратеров – тут намного меньше, чем можно было бы предположить, исходя из того, что мы видели на

других объектах Солнечной системы.

кратеры-призраки в нижней половине кадра - это старые кратеры, почти уничтоженные

"дрожью" поверхности Эроса во время столкновений ( фото space.com )

Так значит поверхность Эроса "рассыпчатая", словно реголит в лунных морях? Да. Но тогда, может,

правы те, кто говорит о раздробленности структуры астероидов?

Нет. Томас говорит, что через такую структуру не передались бы сейсмические колебания от удара од-

ного астероида в другой. Настолько, чтобы перетряхнуть поверхность Эроса на значительной площади.

А потому строение этой летающей скалы видится таким: крупное цельное каменное ядро и весьма толс-

тый ( несколько десятков метров) слой реголита – мелкого "порошка", подобного лунному грунту.

Данный вывод прекрасно согласуется с тем фактом, что распространённость кратеров меньше 200 мет-

ров на Эросе едва ни линейно снижается с уменьшением их диаметра. То есть, самых-самых мелких

кратеров – тут намного меньше, чем можно было бы предположить, исходя из того, что мы видели на

других объектах Солнечной системы.

Кадр с аппарата NEAR, снятый перед его посадкой с высоты всего 120 метров.

Ширина снимка – 6 метров ( фото near.jhuapl.edu )

И точно – мелкие ямки в "муке на тарелке" исчезнут при тряске скорее ямок больших.

Эта работа открывает новый путь в исследовании строения астероидов - в свете новых данных теперь

можно иначе взглянуть на их поверхности и попробовать сопоставить количество и взаимное располо-

жение самых крупных и самых мелких кратеров.

Далее же можно перейти и к активным исследованиям "внутренностей" – то есть, установке на поверх-

ности астероидов сейсмических датчиков и ударам по поверхности.

Пример подобного активного вмешательства у всех перед глазами - недавний успех миссии Deep Impact.

Этот аппарат, напомним, в День независимости США провёл "бомбардировку" кометы Tempel I.

Кадр с аппарата NEAR, снятый перед его посадкой с высоты всего 120 метров.

Ширина снимка – 6 метров ( фото near.jhuapl.edu )

И точно – мелкие ямки в "муке на тарелке" исчезнут при тряске скорее ямок больших.

Эта работа открывает новый путь в исследовании строения астероидов - в свете новых данных теперь

можно иначе взглянуть на их поверхности и попробовать сопоставить количество и взаимное располо-

жение самых крупных и самых мелких кратеров.

Далее же можно перейти и к активным исследованиям "внутренностей" – то есть, установке на поверх-

ности астероидов сейсмических датчиков и ударам по поверхности.

Пример подобного активного вмешательства у всех перед глазами - недавний успех миссии Deep Impact.

Этот аппарат, напомним, в День независимости США провёл "бомбардировку" кометы Tempel I.

ряд "квадратных" кратеров свидетельствует о некой крупноформатной раздробленности под

данным участком поверхности - при ударах метеоритов края кратеров словно тяготели к глу-

бинным разломам ( фото near.jhuapl.edu )

Любопытно, что для самого Deep Impact миссия не закончилась. Пусть на его борту нет второго "удар-

ника", но зато есть куча научного оборудования, которое пригодится, если американское космическое

агентство направит машину ещё к какому-нибудь небесному телу.

Окончательное решение ещё не принято, но, на всякий случай, команда Deep Impact перевела машину

на такую траекторию, с которой ей будет проще отправиться на рандеву с кометой Бетина ( 85P/ Boethin).

Если этот полёт состоится, то после 4-летнего анализа Эроса специалисты смогут проверить свои умо-

заключения на другом древнем объекте.

membrana.ru/articles/global/2005/07/21/215800.html

ряд "квадратных" кратеров свидетельствует о некой крупноформатной раздробленности под

данным участком поверхности - при ударах метеоритов края кратеров словно тяготели к глу-

бинным разломам ( фото near.jhuapl.edu )

Любопытно, что для самого Deep Impact миссия не закончилась. Пусть на его борту нет второго "удар-

ника", но зато есть куча научного оборудования, которое пригодится, если американское космическое

агентство направит машину ещё к какому-нибудь небесному телу.

Окончательное решение ещё не принято, но, на всякий случай, команда Deep Impact перевела машину

на такую траекторию, с которой ей будет проще отправиться на рандеву с кометой Бетина ( 85P/ Boethin).

Если этот полёт состоится, то после 4-летнего анализа Эроса специалисты смогут проверить свои умо-

заключения на другом древнем объекте.

membrana.ru/articles/global/2005/07/21/215800.html

Телескоп Spitzer

изменил представления о структуре Млечного Пути

|

С помощью космического телескопа NASA Спитцер, астрономы провели наиболее исчерпывающий

структурный анализ нашей галактики и обнаружили новые подтверждения того, что Млечный Путь

значительно отличается от многих типичных крупных спиральных галактик.

Оказывается, наш Млечный путь - это вовсе не обычная спиральная галактика, как о том написано во

всех старых учебниках и энциклопедиях, он относится к совершенно другому подтипу спиральных га-

лактик, а именно: пересеченным спиральным.

Обследование с помощью орбитального инфракрасного телескопа Спитцер позволяет различить дета-

ли центральной области нашей галактики, скрытой плотными пылевыми скоплениями.

Обзор проводился группой американских астрономов, возглавляемой учеными из Университета Вис-

консина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison) - профессором астрономии Эдвардом Черчвеллом

(Edward Churchwell) и профессором физики Робертом Бенджамином (Robert Benjamin).

"Это - наиболее подробное наблюдение структуры протяженного центрального балджа нашей галак-

тики, за всё время его изучения" - сказал Ed Churchwell, профессор астрономии из университета UW-

Madison и автор данной научной работы, которая будет опубликована в предстоящем выпуске Астро-

номического журнала ( Astrophysical Journal Letters ).

В инфракрасном диапазоне телескоп произвел наблюдения около 30 миллионов звезд, принадлежа-

щих галактической плоскости. В результате удалось получить наиболее подробную "многослойную"

объёмную модель скрытых областей в центре Млечного Пути.

По словам профессора Черчвелла, стоявшую перед исследователями задачу можно было уподобить

попыткам описать границы леса с точки зрения путников, находящихся где-то в самой глубине зарос-

лей. "Это трудно сделать изнутри Галактики", - говорит он.

Эту непростую задачу удалось решить благодаря уникальным возможностям телескопа Spitzer, спо-

собного различать объекты скрытые в плотных облаках межзвездной пыли. Пространственная струк-

тура ядра нашей галактики до сих пор ещё довольно плохо изучена, хотя именно эта область галакти-

ки представляет наибольший интерес для астрономов.

С помощью космического телескопа NASA Спитцер, астрономы провели наиболее исчерпывающий

структурный анализ нашей галактики и обнаружили новые подтверждения того, что Млечный Путь

значительно отличается от многих типичных крупных спиральных галактик.

Оказывается, наш Млечный путь - это вовсе не обычная спиральная галактика, как о том написано во

всех старых учебниках и энциклопедиях, он относится к совершенно другому подтипу спиральных га-

лактик, а именно: пересеченным спиральным.

Обследование с помощью орбитального инфракрасного телескопа Спитцер позволяет различить дета-

ли центральной области нашей галактики, скрытой плотными пылевыми скоплениями.

Обзор проводился группой американских астрономов, возглавляемой учеными из Университета Вис-

консина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison) - профессором астрономии Эдвардом Черчвеллом

(Edward Churchwell) и профессором физики Робертом Бенджамином (Robert Benjamin).

"Это - наиболее подробное наблюдение структуры протяженного центрального балджа нашей галак-

тики, за всё время его изучения" - сказал Ed Churchwell, профессор астрономии из университета UW-

Madison и автор данной научной работы, которая будет опубликована в предстоящем выпуске Астро-

номического журнала ( Astrophysical Journal Letters ).

В инфракрасном диапазоне телескоп произвел наблюдения около 30 миллионов звезд, принадлежа-

щих галактической плоскости. В результате удалось получить наиболее подробную "многослойную"

объёмную модель скрытых областей в центре Млечного Пути.

По словам профессора Черчвелла, стоявшую перед исследователями задачу можно было уподобить

попыткам описать границы леса с точки зрения путников, находящихся где-то в самой глубине зарос-

лей. "Это трудно сделать изнутри Галактики", - говорит он.

Эту непростую задачу удалось решить благодаря уникальным возможностям телескопа Spitzer, спо-

собного различать объекты скрытые в плотных облаках межзвездной пыли. Пространственная струк-

тура ядра нашей галактики до сих пор ещё довольно плохо изучена, хотя именно эта область галакти-

ки представляет наибольший интерес для астрономов.

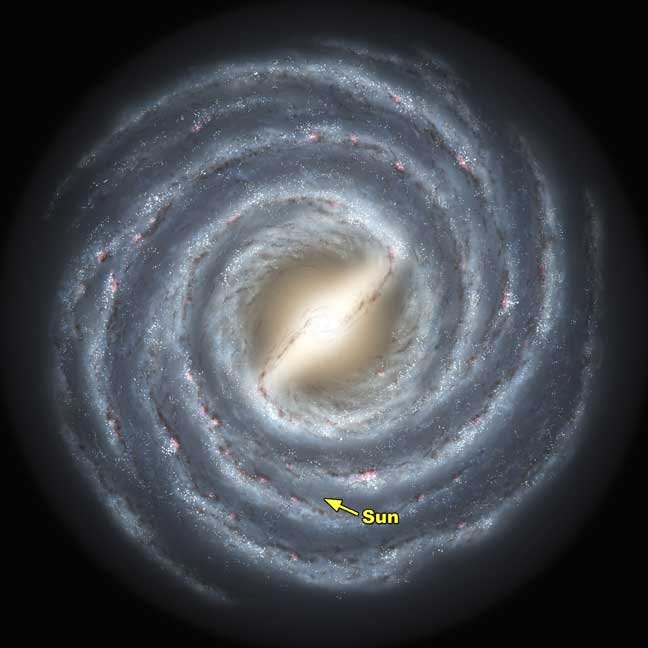

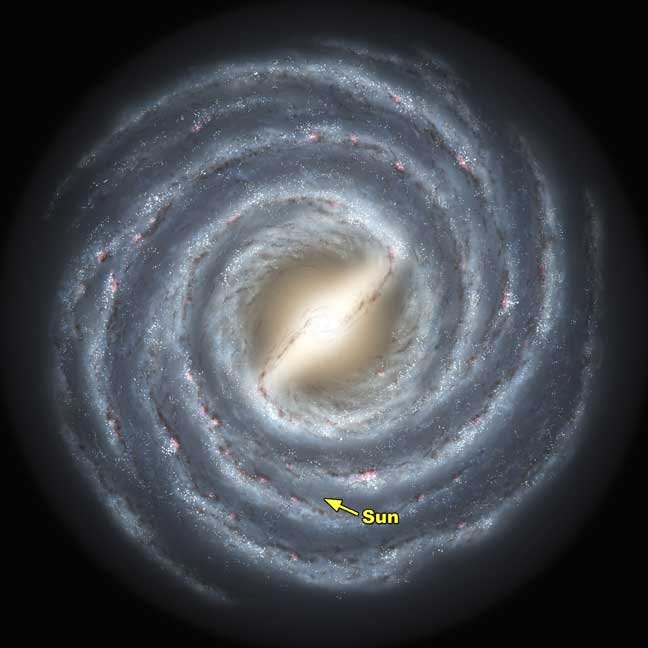

Полученное изображение достаточно точно показывает структурную модель нашей галактики и созда-

но на основе полученной математической модели. Диаметр центрального балджа ( и перемычки) сос-

тавляет около 27000 световых лет, что на 7000 световых лет превышает ранее принятые размеры

этой области Млечного Пути. Здесь много достаточно старых звезд красных гигантов.

Галактический бар ввиде яркой перемычки проходит через весь балдж и ориентирован под углом

в 45 градусов относительно воображаемой линии, соединяющей Солнце и центр нашей галактики.

А уже от концов этой перемычки и начинают закручиваться спиральные рукава, - все это выглядит

примерно так, как показано на рисунке вверху. Размеры и ориентация центральной полосы сущест-

венно отличаются от сделанных ранее прогнозов. Диаметр основного диска Млечного Пути составля-

ет не менее 100 тыс. световых лет, а наше Солнце находится на расстоянии около 26000 световых лет

от центра галактики.

Прежде среди астрономов не было единого мнения о том, какова же структура центральной области

Млечного Пути. Или она имеет форму эллипса, или перемычки ( бара ), или же эллипса с перемыч-

кой одновременно. Новое исследование показало, что в действительности это несомненно бар-подоб-

-ная структура, что встречается довольно редко в крупных спиральных галактиках.

Как известно, формы различных галактик могут быть бесконечно разнообразными, однако еще в пер-

вой половине прошлого века ( точнее в 1925 г. ) знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл

(1889-1953) разработал классификацию форм галактик по морфологическим признакам, которую с неко-

торыми поправками применяют до сих пор. Так, около четверти всех изученных "звездных островов"

обладает наиболее простой круглой или эллиптической формой, что в свое время позволило дать им

наименование "эллиптических" галактик ( обозначаются E, в зависимости от степени видимого сжатия

они подразделяются на восемь подтипов - от сферических - E0 - до чечевицеобразных - E7 ).

Другой, еще более распространенный тип галактик ( около 50%, в число которых входит и наш Млеч-

ный путь), - спиральные (S), имеющие по два или большее количество клочковатых спиральных рука-

вов, центральный сфероидальный "балдж" ( вздутие) и относительно плоский диск. Эти галактики по

своей структуре отличающиеся большим разнообразием, делятся на множество подтипов, но основны-

ми считаются две вариации ( имеющие сопоставимую распространенность) - нормальные и пересечен-

ные ( SB, с перемычкой-баром ). Спиральные рукава, как правило, богаты яркими газовыми туманнос-

тями, окружающими горячие звезды-сверхгиганты, а также газопылевыми облаками, а сами эти галак-

тики окружены сфероидальным разреженным облаком-"гало" из старых звезд.

20% приходится на "переходный" между эллиптическими и спиральными галактиками тип "линзооб-

разных" (S0) галактик, а оставшиеся 5% не удается с полной определенностью отнести ни к одному из

вышеперечисленных типов, зачастую у них вообще отсутствует какая-либо симметрия форм, поэтому

их называют просто "неправильными" ( Ir - от англ. 'irregular', в их число входят также так называемые

пекулярные - нетипичные - и взаимодействующие галактики ).

Классификацию галактик, предложенную Хабблом, называют еще камертонной, так как схема последо-

вательности расположения в ней типов и подтипов галактик напоминает вилку камертона. И наша Га-

лактика, теперь оказывается "пересаженной" на другую "ветвь".

"До настоящего времени, это - наилучшее подтверждение для длинного бара в центре нашей галак-

тики," - подтвердил Benjamin. " Трудно спорить с данными, полученными с телескопа Spitzer ."

Космический телескоп Spitzer был запущен в августе 2003 года.

grani.ru/Society/Science/p.93542.html

universetoday.com/am/publish/uw-madison_survey

news.wisc.edu/11405.html

Полученное изображение достаточно точно показывает структурную модель нашей галактики и созда-

но на основе полученной математической модели. Диаметр центрального балджа ( и перемычки) сос-

тавляет около 27000 световых лет, что на 7000 световых лет превышает ранее принятые размеры

этой области Млечного Пути. Здесь много достаточно старых звезд красных гигантов.

Галактический бар ввиде яркой перемычки проходит через весь балдж и ориентирован под углом

в 45 градусов относительно воображаемой линии, соединяющей Солнце и центр нашей галактики.

А уже от концов этой перемычки и начинают закручиваться спиральные рукава, - все это выглядит

примерно так, как показано на рисунке вверху. Размеры и ориентация центральной полосы сущест-

венно отличаются от сделанных ранее прогнозов. Диаметр основного диска Млечного Пути составля-

ет не менее 100 тыс. световых лет, а наше Солнце находится на расстоянии около 26000 световых лет

от центра галактики.

Прежде среди астрономов не было единого мнения о том, какова же структура центральной области

Млечного Пути. Или она имеет форму эллипса, или перемычки ( бара ), или же эллипса с перемыч-

кой одновременно. Новое исследование показало, что в действительности это несомненно бар-подоб-

-ная структура, что встречается довольно редко в крупных спиральных галактиках.

Как известно, формы различных галактик могут быть бесконечно разнообразными, однако еще в пер-

вой половине прошлого века ( точнее в 1925 г. ) знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл

(1889-1953) разработал классификацию форм галактик по морфологическим признакам, которую с неко-

торыми поправками применяют до сих пор. Так, около четверти всех изученных "звездных островов"

обладает наиболее простой круглой или эллиптической формой, что в свое время позволило дать им

наименование "эллиптических" галактик ( обозначаются E, в зависимости от степени видимого сжатия

они подразделяются на восемь подтипов - от сферических - E0 - до чечевицеобразных - E7 ).

Другой, еще более распространенный тип галактик ( около 50%, в число которых входит и наш Млеч-

ный путь), - спиральные (S), имеющие по два или большее количество клочковатых спиральных рука-

вов, центральный сфероидальный "балдж" ( вздутие) и относительно плоский диск. Эти галактики по

своей структуре отличающиеся большим разнообразием, делятся на множество подтипов, но основны-

ми считаются две вариации ( имеющие сопоставимую распространенность) - нормальные и пересечен-

ные ( SB, с перемычкой-баром ). Спиральные рукава, как правило, богаты яркими газовыми туманнос-

тями, окружающими горячие звезды-сверхгиганты, а также газопылевыми облаками, а сами эти галак-

тики окружены сфероидальным разреженным облаком-"гало" из старых звезд.

20% приходится на "переходный" между эллиптическими и спиральными галактиками тип "линзооб-

разных" (S0) галактик, а оставшиеся 5% не удается с полной определенностью отнести ни к одному из

вышеперечисленных типов, зачастую у них вообще отсутствует какая-либо симметрия форм, поэтому

их называют просто "неправильными" ( Ir - от англ. 'irregular', в их число входят также так называемые

пекулярные - нетипичные - и взаимодействующие галактики ).

Классификацию галактик, предложенную Хабблом, называют еще камертонной, так как схема последо-

вательности расположения в ней типов и подтипов галактик напоминает вилку камертона. И наша Га-

лактика, теперь оказывается "пересаженной" на другую "ветвь".

"До настоящего времени, это - наилучшее подтверждение для длинного бара в центре нашей галак-

тики," - подтвердил Benjamin. " Трудно спорить с данными, полученными с телескопа Spitzer ."

Космический телескоп Spitzer был запущен в августе 2003 года.

grani.ru/Society/Science/p.93542.html

universetoday.com/am/publish/uw-madison_survey

news.wisc.edu/11405.html

barred spiral galaxy NGC 1300 ( HST )

barred spiral galaxy NGC 1300 ( HST )

NGC 3992 - галактика с перемычкой

NGC 3992 - галактика с перемычкой

Eros

Более 4 лет назад космический аппарат впервые в истории опустился на поверхность астероида. По-

лученные тогда снимки загадали учёным такую загадку, что только теперь, да и то с некоторой долей

неуверенности, астрономы могут сказать – что там произошло. Недавно вновь всплыло замечательное

имя астероида – Эрос ( Eros), который наделал много шума в 2001 году. Тогда американский аппарат

NEAR-Shoemaker приблизился к астероиду, провёл его съёмку с малой высоты, а в конце своей миссии

плавно опустился на поверхность космического булыжника размером примерно 33 х 13 километров.

Кадры, которые зонд снимал вплоть до посадки, очень удивили специалистов.

Eros

Более 4 лет назад космический аппарат впервые в истории опустился на поверхность астероида. По-

лученные тогда снимки загадали учёным такую загадку, что только теперь, да и то с некоторой долей

неуверенности, астрономы могут сказать – что там произошло. Недавно вновь всплыло замечательное

имя астероида – Эрос ( Eros), который наделал много шума в 2001 году. Тогда американский аппарат

NEAR-Shoemaker приблизился к астероиду, провёл его съёмку с малой высоты, а в конце своей миссии

плавно опустился на поверхность космического булыжника размером примерно 33 х 13 километров.

Кадры, которые зонд снимал вплоть до посадки, очень удивили специалистов.

зонд Near-Shoemaker

Ну, положим, крупнейший на Эросе ударный кратер, диаметром более 5 километров с именем Психея

(Psyche), был обнаружен ещё раньше, но вот сюрприз – на 40% поверхности Эроса почти полностью от-

сутствовали кратеры меньше, чем 500 метров в поперечнике. По степени повреждения кратерами, осо-

бенно - самыми мелкими, астрономы судят о возрасте поверхности астероидов.

зонд Near-Shoemaker

Ну, положим, крупнейший на Эросе ударный кратер, диаметром более 5 километров с именем Психея

(Psyche), был обнаружен ещё раньше, но вот сюрприз – на 40% поверхности Эроса почти полностью от-

сутствовали кратеры меньше, чем 500 метров в поперечнике. По степени повреждения кратерами, осо-

бенно - самыми мелкими, астрономы судят о возрасте поверхности астероидов.

Крупные кратеры, в большинстве своём, образовались в самый ранний период развития Солнечной

системы, когда тела часто сталкивались, дробились на более мелкие, а те иной раз опять скапливались

в устойчивые "комья".

Кратеры поменьше – след более поздних эпох, когда мириады мелких обломков курсировали поперёк

всего нашего планетного мирка, натыкаясь на планеты, их спутники и астероиды.

Поскольку Эрос, как и другие астероиды – своего рода строительный мусор, оставшийся от рождения

нашей системы, и насчитывает возраст аж в 4,5 миллиардов лет, его необычайно гладкая поверхность

должна была недавно ( по меркам Солнечной системы ) обновиться.

Крупные кратеры, в большинстве своём, образовались в самый ранний период развития Солнечной

системы, когда тела часто сталкивались, дробились на более мелкие, а те иной раз опять скапливались

в устойчивые "комья".

Кратеры поменьше – след более поздних эпох, когда мириады мелких обломков курсировали поперёк

всего нашего планетного мирка, натыкаясь на планеты, их спутники и астероиды.

Поскольку Эрос, как и другие астероиды – своего рода строительный мусор, оставшийся от рождения

нашей системы, и насчитывает возраст аж в 4,5 миллиардов лет, его необычайно гладкая поверхность

должна была недавно ( по меркам Солнечной системы ) обновиться.

гравитационная карта Эроса, уровень притяжения повышается

от синего к красному

Но как? Первые предположения были высказаны ещё в 2001 году. Самых "отчаянных" учёных загадка

Эроса даже заставила подозревать его в "причастности к зеркальной материи". Однако были и более

приземлённые версии, которые лишь теперь вылились в стройную гипотезу.

Новое исследование провёл Питер Томас ( Peter Thomas) из университета Корнелла ( Cornell University ).

И он говорит о пересмотре всего подхода к оценке возраста, состава и эволюции астероидов, ибо такой

отработанный метод анализа, как подсчёт небольших кратеров – отныне можно считать некорректным.

Эрос, вероятно, даст учёным ключ к решению давнего спора – каковы астероиды внутри. По одной вер-

сии, это монолитные скалы, по другой – скорее - сверхскопления разнокалиберных валунов, более-ме-

нее прочно держащихся вместе, по третьей – есть астероиды первого типа и астероиды – типа второго.

Томас говорит – "А вот никто и не угадал". Во всяком случае, один астероид - Эрос - имеет очень за-

нятное строение.

гравитационная карта Эроса, уровень притяжения повышается

от синего к красному

Но как? Первые предположения были высказаны ещё в 2001 году. Самых "отчаянных" учёных загадка

Эроса даже заставила подозревать его в "причастности к зеркальной материи". Однако были и более

приземлённые версии, которые лишь теперь вылились в стройную гипотезу.

Новое исследование провёл Питер Томас ( Peter Thomas) из университета Корнелла ( Cornell University ).

И он говорит о пересмотре всего подхода к оценке возраста, состава и эволюции астероидов, ибо такой

отработанный метод анализа, как подсчёт небольших кратеров – отныне можно считать некорректным.

Эрос, вероятно, даст учёным ключ к решению давнего спора – каковы астероиды внутри. По одной вер-

сии, это монолитные скалы, по другой – скорее - сверхскопления разнокалиберных валунов, более-ме-

нее прочно держащихся вместе, по третьей – есть астероиды первого типа и астероиды – типа второго.

Томас говорит – "А вот никто и не угадал". Во всяком случае, один астероид - Эрос - имеет очень за-

нятное строение.

пейзажи на Эросе отличаются заметным разнообразием – исчерченные кратерами равнины

чередуются с гладкими участками, россыпями камней и цветными полосами

Итак. Что вы скажете об исчезнувших маленьких кратерах? Отбросив все невероятные гипотезы …

на ум сразу приходит цепочка "сильное столкновение с большим объектом (помните мегакратер?) – вы-

брос материала от удара – засыпание сверху половины поверхности Эроса".

Тут вы будете на верном пути, ибо мегакратер (заметим, сравнительно молодой, как определили астро-

номы ) – имеет к загадке Эроса прямое отношение. Но расчёты Томаса и его коллег показывают – не

было никакого "присыпания" сверху. Кратеры исчезли от колебаний поверхности, вызванных ударом.

Как исчезает ямка на тарелке с мукой, если тарелку слегка потрясти.

пейзажи на Эросе отличаются заметным разнообразием – исчерченные кратерами равнины

чередуются с гладкими участками, россыпями камней и цветными полосами

Итак. Что вы скажете об исчезнувших маленьких кратерах? Отбросив все невероятные гипотезы …

на ум сразу приходит цепочка "сильное столкновение с большим объектом (помните мегакратер?) – вы-

брос материала от удара – засыпание сверху половины поверхности Эроса".

Тут вы будете на верном пути, ибо мегакратер (заметим, сравнительно молодой, как определили астро-

номы ) – имеет к загадке Эроса прямое отношение. Но расчёты Томаса и его коллег показывают – не

было никакого "присыпания" сверху. Кратеры исчезли от колебаний поверхности, вызванных ударом.

Как исчезает ямка на тарелке с мукой, если тарелку слегка потрясти.

кратеры-призраки в нижней половине кадра - это старые кратеры, почти уничтоженные

"дрожью" поверхности Эроса во время столкновений ( фото space.com )

Так значит поверхность Эроса "рассыпчатая", словно реголит в лунных морях? Да. Но тогда, может,

правы те, кто говорит о раздробленности структуры астероидов?

Нет. Томас говорит, что через такую структуру не передались бы сейсмические колебания от удара од-

ного астероида в другой. Настолько, чтобы перетряхнуть поверхность Эроса на значительной площади.

А потому строение этой летающей скалы видится таким: крупное цельное каменное ядро и весьма толс-

тый ( несколько десятков метров) слой реголита – мелкого "порошка", подобного лунному грунту.

Данный вывод прекрасно согласуется с тем фактом, что распространённость кратеров меньше 200 мет-

ров на Эросе едва ни линейно снижается с уменьшением их диаметра. То есть, самых-самых мелких

кратеров – тут намного меньше, чем можно было бы предположить, исходя из того, что мы видели на

других объектах Солнечной системы.

кратеры-призраки в нижней половине кадра - это старые кратеры, почти уничтоженные

"дрожью" поверхности Эроса во время столкновений ( фото space.com )

Так значит поверхность Эроса "рассыпчатая", словно реголит в лунных морях? Да. Но тогда, может,

правы те, кто говорит о раздробленности структуры астероидов?

Нет. Томас говорит, что через такую структуру не передались бы сейсмические колебания от удара од-

ного астероида в другой. Настолько, чтобы перетряхнуть поверхность Эроса на значительной площади.

А потому строение этой летающей скалы видится таким: крупное цельное каменное ядро и весьма толс-

тый ( несколько десятков метров) слой реголита – мелкого "порошка", подобного лунному грунту.

Данный вывод прекрасно согласуется с тем фактом, что распространённость кратеров меньше 200 мет-

ров на Эросе едва ни линейно снижается с уменьшением их диаметра. То есть, самых-самых мелких

кратеров – тут намного меньше, чем можно было бы предположить, исходя из того, что мы видели на

других объектах Солнечной системы.

Кадр с аппарата NEAR, снятый перед его посадкой с высоты всего 120 метров.

Ширина снимка – 6 метров ( фото near.jhuapl.edu )

И точно – мелкие ямки в "муке на тарелке" исчезнут при тряске скорее ямок больших.

Эта работа открывает новый путь в исследовании строения астероидов - в свете новых данных теперь

можно иначе взглянуть на их поверхности и попробовать сопоставить количество и взаимное располо-

жение самых крупных и самых мелких кратеров.

Далее же можно перейти и к активным исследованиям "внутренностей" – то есть, установке на поверх-

ности астероидов сейсмических датчиков и ударам по поверхности.

Пример подобного активного вмешательства у всех перед глазами - недавний успех миссии Deep Impact.

Этот аппарат, напомним, в День независимости США провёл "бомбардировку" кометы Tempel I.

Кадр с аппарата NEAR, снятый перед его посадкой с высоты всего 120 метров.

Ширина снимка – 6 метров ( фото near.jhuapl.edu )

И точно – мелкие ямки в "муке на тарелке" исчезнут при тряске скорее ямок больших.

Эта работа открывает новый путь в исследовании строения астероидов - в свете новых данных теперь

можно иначе взглянуть на их поверхности и попробовать сопоставить количество и взаимное располо-

жение самых крупных и самых мелких кратеров.

Далее же можно перейти и к активным исследованиям "внутренностей" – то есть, установке на поверх-

ности астероидов сейсмических датчиков и ударам по поверхности.

Пример подобного активного вмешательства у всех перед глазами - недавний успех миссии Deep Impact.

Этот аппарат, напомним, в День независимости США провёл "бомбардировку" кометы Tempel I.

ряд "квадратных" кратеров свидетельствует о некой крупноформатной раздробленности под

данным участком поверхности - при ударах метеоритов края кратеров словно тяготели к глу-

бинным разломам ( фото near.jhuapl.edu )

Любопытно, что для самого Deep Impact миссия не закончилась. Пусть на его борту нет второго "удар-

ника", но зато есть куча научного оборудования, которое пригодится, если американское космическое

агентство направит машину ещё к какому-нибудь небесному телу.

Окончательное решение ещё не принято, но, на всякий случай, команда Deep Impact перевела машину

на такую траекторию, с которой ей будет проще отправиться на рандеву с кометой Бетина ( 85P/ Boethin).

Если этот полёт состоится, то после 4-летнего анализа Эроса специалисты смогут проверить свои умо-

заключения на другом древнем объекте.

membrana.ru/articles/global/2005/07/21/215800.html

ряд "квадратных" кратеров свидетельствует о некой крупноформатной раздробленности под

данным участком поверхности - при ударах метеоритов края кратеров словно тяготели к глу-

бинным разломам ( фото near.jhuapl.edu )

Любопытно, что для самого Deep Impact миссия не закончилась. Пусть на его борту нет второго "удар-

ника", но зато есть куча научного оборудования, которое пригодится, если американское космическое

агентство направит машину ещё к какому-нибудь небесному телу.

Окончательное решение ещё не принято, но, на всякий случай, команда Deep Impact перевела машину

на такую траекторию, с которой ей будет проще отправиться на рандеву с кометой Бетина ( 85P/ Boethin).

Если этот полёт состоится, то после 4-летнего анализа Эроса специалисты смогут проверить свои умо-

заключения на другом древнем объекте.

membrana.ru/articles/global/2005/07/21/215800.html

С помощью космического телескопа NASA Спитцер, астрономы провели наиболее исчерпывающий

структурный анализ нашей галактики и обнаружили новые подтверждения того, что Млечный Путь

значительно отличается от многих типичных крупных спиральных галактик.

Оказывается, наш Млечный путь - это вовсе не обычная спиральная галактика, как о том написано во

всех старых учебниках и энциклопедиях, он относится к совершенно другому подтипу спиральных га-

лактик, а именно: пересеченным спиральным.

Обследование с помощью орбитального инфракрасного телескопа Спитцер позволяет различить дета-

ли центральной области нашей галактики, скрытой плотными пылевыми скоплениями.

Обзор проводился группой американских астрономов, возглавляемой учеными из Университета Вис-

консина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison) - профессором астрономии Эдвардом Черчвеллом

(Edward Churchwell) и профессором физики Робертом Бенджамином (Robert Benjamin).

"Это - наиболее подробное наблюдение структуры протяженного центрального балджа нашей галак-

тики, за всё время его изучения" - сказал Ed Churchwell, профессор астрономии из университета UW-

Madison и автор данной научной работы, которая будет опубликована в предстоящем выпуске Астро-

номического журнала ( Astrophysical Journal Letters ).

В инфракрасном диапазоне телескоп произвел наблюдения около 30 миллионов звезд, принадлежа-

щих галактической плоскости. В результате удалось получить наиболее подробную "многослойную"

объёмную модель скрытых областей в центре Млечного Пути.

По словам профессора Черчвелла, стоявшую перед исследователями задачу можно было уподобить

попыткам описать границы леса с точки зрения путников, находящихся где-то в самой глубине зарос-

лей. "Это трудно сделать изнутри Галактики", - говорит он.

Эту непростую задачу удалось решить благодаря уникальным возможностям телескопа Spitzer, спо-

собного различать объекты скрытые в плотных облаках межзвездной пыли. Пространственная струк-

тура ядра нашей галактики до сих пор ещё довольно плохо изучена, хотя именно эта область галакти-

ки представляет наибольший интерес для астрономов.

С помощью космического телескопа NASA Спитцер, астрономы провели наиболее исчерпывающий

структурный анализ нашей галактики и обнаружили новые подтверждения того, что Млечный Путь

значительно отличается от многих типичных крупных спиральных галактик.

Оказывается, наш Млечный путь - это вовсе не обычная спиральная галактика, как о том написано во

всех старых учебниках и энциклопедиях, он относится к совершенно другому подтипу спиральных га-

лактик, а именно: пересеченным спиральным.

Обследование с помощью орбитального инфракрасного телескопа Спитцер позволяет различить дета-

ли центральной области нашей галактики, скрытой плотными пылевыми скоплениями.

Обзор проводился группой американских астрономов, возглавляемой учеными из Университета Вис-

консина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison) - профессором астрономии Эдвардом Черчвеллом

(Edward Churchwell) и профессором физики Робертом Бенджамином (Robert Benjamin).

"Это - наиболее подробное наблюдение структуры протяженного центрального балджа нашей галак-

тики, за всё время его изучения" - сказал Ed Churchwell, профессор астрономии из университета UW-

Madison и автор данной научной работы, которая будет опубликована в предстоящем выпуске Астро-

номического журнала ( Astrophysical Journal Letters ).

В инфракрасном диапазоне телескоп произвел наблюдения около 30 миллионов звезд, принадлежа-

щих галактической плоскости. В результате удалось получить наиболее подробную "многослойную"

объёмную модель скрытых областей в центре Млечного Пути.

По словам профессора Черчвелла, стоявшую перед исследователями задачу можно было уподобить

попыткам описать границы леса с точки зрения путников, находящихся где-то в самой глубине зарос-

лей. "Это трудно сделать изнутри Галактики", - говорит он.

Эту непростую задачу удалось решить благодаря уникальным возможностям телескопа Spitzer, спо-

собного различать объекты скрытые в плотных облаках межзвездной пыли. Пространственная струк-

тура ядра нашей галактики до сих пор ещё довольно плохо изучена, хотя именно эта область галакти-

ки представляет наибольший интерес для астрономов.

Полученное изображение достаточно точно показывает структурную модель нашей галактики и созда-

но на основе полученной математической модели. Диаметр центрального балджа ( и перемычки) сос-

тавляет около 27000 световых лет, что на 7000 световых лет превышает ранее принятые размеры

этой области Млечного Пути. Здесь много достаточно старых звезд красных гигантов.

Галактический бар ввиде яркой перемычки проходит через весь балдж и ориентирован под углом

в 45 градусов относительно воображаемой линии, соединяющей Солнце и центр нашей галактики.

А уже от концов этой перемычки и начинают закручиваться спиральные рукава, - все это выглядит

примерно так, как показано на рисунке вверху. Размеры и ориентация центральной полосы сущест-

венно отличаются от сделанных ранее прогнозов. Диаметр основного диска Млечного Пути составля-

ет не менее 100 тыс. световых лет, а наше Солнце находится на расстоянии около 26000 световых лет

от центра галактики.

Прежде среди астрономов не было единого мнения о том, какова же структура центральной области

Млечного Пути. Или она имеет форму эллипса, или перемычки ( бара ), или же эллипса с перемыч-

кой одновременно. Новое исследование показало, что в действительности это несомненно бар-подоб-

-ная структура, что встречается довольно редко в крупных спиральных галактиках.

Как известно, формы различных галактик могут быть бесконечно разнообразными, однако еще в пер-

вой половине прошлого века ( точнее в 1925 г. ) знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл

(1889-1953) разработал классификацию форм галактик по морфологическим признакам, которую с неко-

торыми поправками применяют до сих пор. Так, около четверти всех изученных "звездных островов"

обладает наиболее простой круглой или эллиптической формой, что в свое время позволило дать им

наименование "эллиптических" галактик ( обозначаются E, в зависимости от степени видимого сжатия

они подразделяются на восемь подтипов - от сферических - E0 - до чечевицеобразных - E7 ).

Другой, еще более распространенный тип галактик ( около 50%, в число которых входит и наш Млеч-

ный путь), - спиральные (S), имеющие по два или большее количество клочковатых спиральных рука-

вов, центральный сфероидальный "балдж" ( вздутие) и относительно плоский диск. Эти галактики по

своей структуре отличающиеся большим разнообразием, делятся на множество подтипов, но основны-

ми считаются две вариации ( имеющие сопоставимую распространенность) - нормальные и пересечен-

ные ( SB, с перемычкой-баром ). Спиральные рукава, как правило, богаты яркими газовыми туманнос-

тями, окружающими горячие звезды-сверхгиганты, а также газопылевыми облаками, а сами эти галак-

тики окружены сфероидальным разреженным облаком-"гало" из старых звезд.

20% приходится на "переходный" между эллиптическими и спиральными галактиками тип "линзооб-

разных" (S0) галактик, а оставшиеся 5% не удается с полной определенностью отнести ни к одному из

вышеперечисленных типов, зачастую у них вообще отсутствует какая-либо симметрия форм, поэтому

их называют просто "неправильными" ( Ir - от англ. 'irregular', в их число входят также так называемые

пекулярные - нетипичные - и взаимодействующие галактики ).

Классификацию галактик, предложенную Хабблом, называют еще камертонной, так как схема последо-

вательности расположения в ней типов и подтипов галактик напоминает вилку камертона. И наша Га-

лактика, теперь оказывается "пересаженной" на другую "ветвь".

"До настоящего времени, это - наилучшее подтверждение для длинного бара в центре нашей галак-

тики," - подтвердил Benjamin. " Трудно спорить с данными, полученными с телескопа Spitzer ."

Космический телескоп Spitzer был запущен в августе 2003 года.

grani.ru/Society/Science/p.93542.html

universetoday.com/am/publish/uw-madison_survey

news.wisc.edu/11405.html

Полученное изображение достаточно точно показывает структурную модель нашей галактики и созда-

но на основе полученной математической модели. Диаметр центрального балджа ( и перемычки) сос-

тавляет около 27000 световых лет, что на 7000 световых лет превышает ранее принятые размеры

этой области Млечного Пути. Здесь много достаточно старых звезд красных гигантов.

Галактический бар ввиде яркой перемычки проходит через весь балдж и ориентирован под углом

в 45 градусов относительно воображаемой линии, соединяющей Солнце и центр нашей галактики.

А уже от концов этой перемычки и начинают закручиваться спиральные рукава, - все это выглядит

примерно так, как показано на рисунке вверху. Размеры и ориентация центральной полосы сущест-

венно отличаются от сделанных ранее прогнозов. Диаметр основного диска Млечного Пути составля-

ет не менее 100 тыс. световых лет, а наше Солнце находится на расстоянии около 26000 световых лет

от центра галактики.

Прежде среди астрономов не было единого мнения о том, какова же структура центральной области

Млечного Пути. Или она имеет форму эллипса, или перемычки ( бара ), или же эллипса с перемыч-

кой одновременно. Новое исследование показало, что в действительности это несомненно бар-подоб-

-ная структура, что встречается довольно редко в крупных спиральных галактиках.

Как известно, формы различных галактик могут быть бесконечно разнообразными, однако еще в пер-

вой половине прошлого века ( точнее в 1925 г. ) знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл

(1889-1953) разработал классификацию форм галактик по морфологическим признакам, которую с неко-

торыми поправками применяют до сих пор. Так, около четверти всех изученных "звездных островов"

обладает наиболее простой круглой или эллиптической формой, что в свое время позволило дать им

наименование "эллиптических" галактик ( обозначаются E, в зависимости от степени видимого сжатия

они подразделяются на восемь подтипов - от сферических - E0 - до чечевицеобразных - E7 ).

Другой, еще более распространенный тип галактик ( около 50%, в число которых входит и наш Млеч-

ный путь), - спиральные (S), имеющие по два или большее количество клочковатых спиральных рука-

вов, центральный сфероидальный "балдж" ( вздутие) и относительно плоский диск. Эти галактики по

своей структуре отличающиеся большим разнообразием, делятся на множество подтипов, но основны-

ми считаются две вариации ( имеющие сопоставимую распространенность) - нормальные и пересечен-

ные ( SB, с перемычкой-баром ). Спиральные рукава, как правило, богаты яркими газовыми туманнос-

тями, окружающими горячие звезды-сверхгиганты, а также газопылевыми облаками, а сами эти галак-

тики окружены сфероидальным разреженным облаком-"гало" из старых звезд.

20% приходится на "переходный" между эллиптическими и спиральными галактиками тип "линзооб-

разных" (S0) галактик, а оставшиеся 5% не удается с полной определенностью отнести ни к одному из

вышеперечисленных типов, зачастую у них вообще отсутствует какая-либо симметрия форм, поэтому

их называют просто "неправильными" ( Ir - от англ. 'irregular', в их число входят также так называемые

пекулярные - нетипичные - и взаимодействующие галактики ).

Классификацию галактик, предложенную Хабблом, называют еще камертонной, так как схема последо-

вательности расположения в ней типов и подтипов галактик напоминает вилку камертона. И наша Га-

лактика, теперь оказывается "пересаженной" на другую "ветвь".

"До настоящего времени, это - наилучшее подтверждение для длинного бара в центре нашей галак-

тики," - подтвердил Benjamin. " Трудно спорить с данными, полученными с телескопа Spitzer ."

Космический телескоп Spitzer был запущен в августе 2003 года.

grani.ru/Society/Science/p.93542.html

universetoday.com/am/publish/uw-madison_survey

news.wisc.edu/11405.html

barred spiral galaxy NGC 1300 ( HST )

barred spiral galaxy NGC 1300 ( HST )